本文原载于《

中华眼科杂志》 2017年第6期

例1

患者女性,57岁。因发现左眼上下睑皮下硬结伴眼睑红肿半年,加重半个月,于2007年7月16日至天津市眼科医院就诊。1年前患者曾因左眼下睑皮下硬结伴眼睑红肿于外院手术治疗,术后病理诊断为左眼睑良性颗粒细胞瘤。术后半年患者左眼上下睑再次出现红肿,且逐渐加重,无明显疼痛,为求进一步治疗,遂于我院就诊。眼部检查:右眼视力0.8。左眼视力0.3,上下睑皮肤红肿肥厚,皮温不高,上睑眶上切迹下可触及形状不规则硬结,大小约10 mm×11 mm×4 mm,边界欠清,活动度差;下睑颞侧睑缘下2 mm处可触及形状不规则硬结,大小约12 mm×15 mm×5 mm,边界欠清,活动度差。双眼眼前节及眼底检查均未见明显异常,眼位正,各方向运动无明显限制。左眶压(+),右眶压正常。眼突度测量:右眼11 mm,左眼11 mm,眶距为102 mm。B超检查示左眶内形状不规则低回声病变。彩色超声多普勒检查示左眼上下睑皮下占位病变,边界不清,形状不规则;眼球后部偏内侧也可见占位性病变,内回声中等,病变内部可见条状血流信号,血流速度较快。眼眶横轴位CT扫描提示左眼上、下睑及肌锥内不规则高密度占位病变,均质,与眼球呈铸造型,与内、外直肌分界不清,视神经被病变包裹,邻近骨质未见明显异常,眶内病变区CT值为53.09 HU。临床诊断为左眼眶内占位病变。患者全身检查未见异常,未发现淋巴结肿大。患者曾于2005年4月于外院行左侧乳腺外上象限肿块切除,术后病理诊断为左侧乳腺良性颗粒细胞瘤;半年后复发,再次手术,病理诊断仍为左侧乳腺良性颗粒细胞瘤。

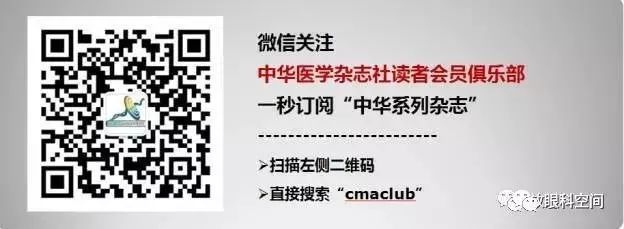

入院后第2天于全身麻醉下行左眼睑及眶内占位病变切除术,术中下睑行距下睑缘2 mm皮肤切口,上睑行眉弓下皮肤切口。分离皮下组织后发现下睑肿物位于眶隔和睑板前,下达眶缘;上睑肿物与眶内肿物部分相延续,眶内肿块位于眶下神经沟和眶下神经管处,向深部生长,形状不规则,边界不清,质硬,呈灰白色,与内直肌紧密粘连,外直肌和视神经未受累;分离并完整切除肿物,内直肌大部分肌纤维存在。术后眼位正,左眼内转稍不足。病理检查:肿物呈灰白色、不规则实性肿块,无明显包膜,堆积面积30 mm× 24 mm×14 mm,质地较硬。光学显微镜下可见肿瘤细胞呈片状或宽带状排列,部分瘤细胞穿插于横纹肌纤维之间。瘤细胞体积较大,呈圆形或多边形,胞浆丰富,嗜酸;胞质内可见大量高碘酸-Schiff染色(periodic acid-schiff stain,PAS)阳性的颗粒。瘤细胞胞核呈圆形或椭圆形,位于细胞中央,核染色质呈空泡状。大多数瘤细胞大小比较一致,有些瘤细胞的胞核较大或不规则,有轻度异型性;未见明显病理性核分裂象。瘤细胞侵及周围的横纹肌纤维和脂肪组织,有些瘤细胞围绕周围神经小束生长。免疫组织化学检查:瘤细胞对S-100蛋白呈阳性表达,部分瘤细胞对神经元特异性烯醇化酶(neuron-specific enolase ,NSE)呈阳性表达,对细胞角蛋白AE1/AE3 (cytokeratin ,CK )、平滑肌肌动蛋白和突触素呈阴性表达(

图1

)。病理诊断:左眼眶颗粒细胞瘤,部分瘤细胞呈非典型增生。随访2年,患者因肿瘤转移至全身多处淋巴结及肺,化疗无效死亡。

例2

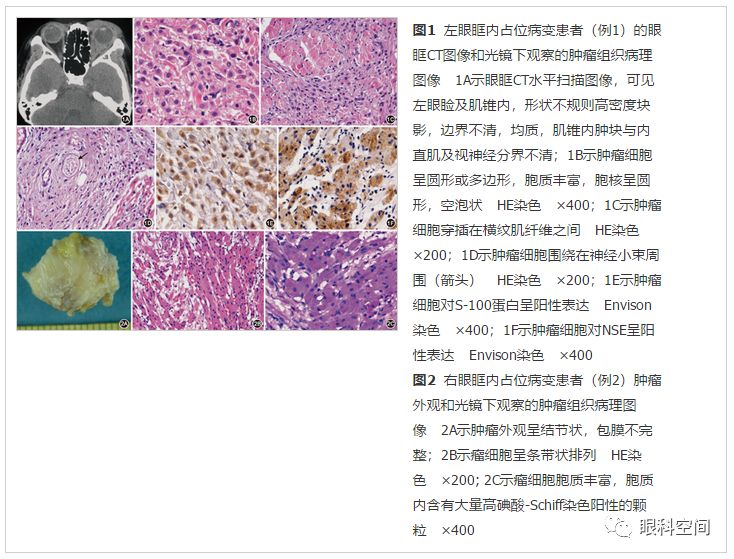

患者女性,55岁。因右眼球突出2年余,伴视物重影半年,于2011年6月15日至天津市眼科医院就诊。眼部检查:右眼视力0.8,眼球向鼻上方突出,眼球下转、外转运动受限,眶压(+)。左眼视力0.8。双眼眼前节及眼底检查未见异常。眼突度测量:右眼15 mm,左眼12 mm,眶距为96 mm。彩色超声多普勒检查提示右眶下方可见一个前后径约为11 mm的病变区,边界清楚,内回声较均匀,内部可见动脉频谱血流信号,呈树枝状。横轴位增强CT检查示右眶内下方可见大小约11 mm×12 mm类圆形密度影,均匀强化,与下直肌和下斜肌关系不清,邻近骨质及视神经未见异常。患者全身检查未见异常,无既往肿瘤病史。临床诊断为右眼眶内占位病变,收入院后,于局部麻醉下行眶内肿物切除术。术中行下穹窿结膜切口,见下斜肌肌梭肿胀、质硬,剥离表面肌纤维,可见灰白色异常组织,完整摘除肿块后,下斜肌大部分肌纤维存在。术后眼位正,上转稍不足,外转时角膜缘可至外眦部。

病理检查:肿物呈灰白色椭圆形,堆积面积14 mm× 11 mm×8 mm,包膜不完整,切面实性。光学显微镜下可见瘤细胞排列成巢状或条带状,之间有少量结缔组织纤维分隔。肿瘤细胞呈圆形或多边形,胞浆丰富嗜酸,胞质内含有大量细小的、PAS染色阳性的颗粒。胞核呈小圆形或椭圆形,体积较小,核染色质中等,无明显异型性和核分裂象。部分瘤细胞穿入到周围的横纹肌或结缔组织纤维之间。有少数瘤细胞围绕在神经小束周围。免疫组织化学检查:瘤细胞对S-100蛋白、NSE呈阳性表达(图2),部分瘤细胞对波形蛋白呈阳性表达,对CK、结蛋白呈阴性表达。病理诊断:右眼眶内良性颗粒细胞瘤。术后随诊3年,患者眼部CT检查未见肿瘤复发,眼位及眼球运动正常,全身无明显肿瘤性病变。

讨论

颗粒细胞瘤(granular cell tumor,GCT)是一个由胞质呈嗜伊红色颗粒状的圆形或多边形细胞组成的良性肿瘤,比较少见。本瘤最早由Abrikosoff提出,认为来自骨骼肌,故又称之为颗粒细胞肌母细胞瘤

[1]

。近年来,经电镜和免疫组织化学等研究证明GCT来源于神经鞘的施万细胞分化

[2]

。GCT好发于四肢、躯干和头颈部

[3]

,可发生于任何年龄,老年患者多见,女性多于男性,有10%~15%的病例为多灶性,良性颗粒细胞瘤(benign granular cell tumor,BGCT)多为良性,恶性颗粒细胞瘤(malignant granular cell tumor,MGCT)者非常少见

[4]

。

眼部GCT的报道比较少见,多数为个案报道,主要发生于眼眶和眼睑部位,以眼外肌受累最多见

[5]

。本文2例均发生于成年女性,例1曾患有乳腺GCT病史,眼部肿瘤位于上下眼睑和眼眶内侧,并与内直肌粘连;例2肿瘤位于下斜肌内。临床表现为眼眶内肿物及眼球突出,例1伴有眼睑肿物,表现为上下眼睑红肿,无明显疼痛,可触及皮下硬结,边界欠清,活动度差。2例彩色超声多普勒检查,提示肿瘤内部可见树枝状、条状或不规则血流信号,内回声较均匀,血流速度较快;CT检查提示肿瘤呈类圆形或不规则形高密度影,密度均匀,与邻近组织分界不清。有关眼眶GCT的文献报道亦指出本瘤通常无明显包膜,边界不清。一些学者认为眼眶颗粒细胞瘤CT和MRI检查缺乏特征性表现,临床诊断非常困难,容易诊断为眼眶炎性假瘤或其他病变

[6,7]

。