摘要:“社会注意力”已经成为网络社会的稀缺资源。从关注和研究社会注意力的影响与分配的视角入手,文章梳理了“社会注意力”及文化公民身份相关文献,在与传统内容平台分发机制比较的基础上,分析了组织与制度造成边缘青年群体话语权困境的原因。进而以快手平台为例,从资源积累与社会认同获得两个层面分析了边缘青年的文化公民身份构建。快手类短视频平台的兴起为社会注意力向底层青年的转移提供了机会,其本质是对边缘青年群体的赋权和增能。作为新型社会注意力的分配机制,短视频平台有助于草根和边缘青年群体实现其文化公民身份的建构和认同。

关键词:屏民老铁;社会注意力;快手;青年群体;文化公民身份

近年来由于移动互联的普及与发展,以快手、抖音为代表的短视频社交蓬勃兴起。截至2020年6月,中国手机网民规模为9.4亿,而同期短视频活跃用户规模则已接近8.88亿[1]。平台中的创作者们以短视频的形式通过手机屏幕记录、呈现、观察生活,并与外界实现沟通交往;根据这一共同特征,本文将以“屏民老铁”作为这一网民社群的统称。据统计,2019年仅在快手就有2.5亿位“屏民老铁”以日均上传作品超过1000万的发布量累积了近200亿条短视频;内容涉及从日常生活到体育、二次元、教育、时尚、购物等多元领域[2]。可以说,面对市场竞争机制转变后排山倒海而来的信息,在经济、文化等诸多领域都存在着“目不暇接”的局面。因而,在信息迅猛生产甚至泛滥的社会,“社会注意力”成为一种非常稀缺的资源。

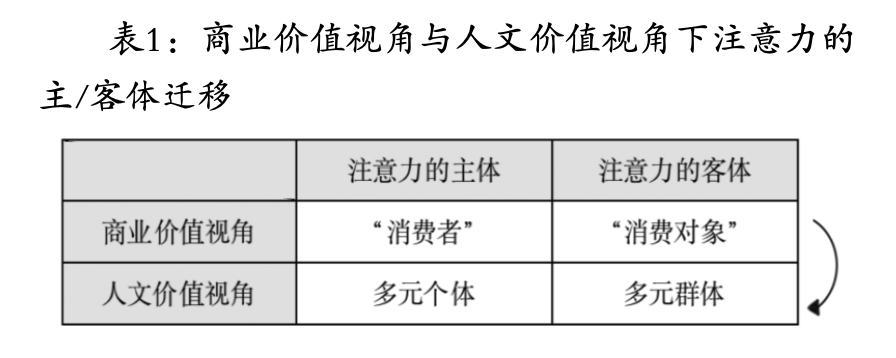

20世纪90年代始,经济学、传播学等相关领域将“注意力”视作一种高度集成化的精神内容展开探讨[3],注重商业价值视域下的注意力资本化[4]。在强调商业价值的视角中,“注意力”的主体是“消费者”,所投射至的客体则主要是商品、品牌、名人等“消费对象”。然而,单一从商业价值角度去看待注意力则很容易遗漏注意力的社会学意义,从而错失消解诸多当代社会文化积弊的可能性。

在以快手为代表的大众短视频平台,催生出“屏民老铁”这一巨大的新兴网民社群的当今,曾经更多聚焦于精英文化消费的社会注意力已有很大一部分被分流至普罗大众身上。社会注意力“由远至近”的转移使大众不再单是以“消费者”作为某个经济身份标签的署名,而是通过获得社会注意力来体现存在感,并作为“参与者”回归到关注自我需求的多元个体。而这一现象从表面来看是社会注意力从原客体的精英“转移”至新客体的大众,如表1。为此,本文将从社会学视角着眼于“注意力”的研究,以社会中边缘群体自身模糊的文化价值认同这一问题为切入点,探讨以快手为代表的短视频平台所带来的社会注意力的转移分配是如何影响边缘群体的文化公民身份的。

1.社会注意力的内涵

早在20世纪80年代西蒙(Herbert Simon)就曾提出“信息会消耗受众的注意力......丰富的信息会造成注意力的贫乏”[5]。在信息时代的当下,对注意力的获取需求已逐渐高于相对于物质的,伴随着更高的获取难度,确立了注意力资源的稀缺价值[6]。

早期研究将注意力视作一种高度集成化的精神内容,认为社会注意力是整个人类社会在一定程度上表现出来趋于稳定和一致倾向性的注意力行为形态[7]。有研究者直接将“注意力”定义为“衡量人们关注一个主题、一个事件、一种行为或信息的持久尺度”,并重申今天的社会已经进入到一个“注意力短缺”的泛精神化时代[8]。而后续的不同学科对“注意力”也有各自的解读。心理学将注意力视为认知主体的一种与外界刺激无关的大脑活动过程[9],研究感觉器官的意识、思维活动和决策特征;经济学将注意力看作是激励过程的产物,关注注意力收益的同时也强调其潜在的成本或代价[10];管理学把注意力分配看作是一个规划统筹过程,着重探讨注意力的最优分配如何通过计划或统筹得以实现[11];传播学基于大众传媒的视角,认为注意力的流向和分布依赖于媒体的结构特征,指出注意力作为自然资源有其自身的发展规律及经济潜力[12]。社会学研究视角更注重社会环境对注意力分配的影响,强调组织和制度环境与社会注意力之间双向影响的运作机理[13],相对弱化个体层面对注意力分配的控制。为此,基于社会学视角,本文理解的社会注意力是,在社会环境、结构和制度影响下,主体的时间精力所具有一定倾向的分配模式。

2.社会注意力与文化公民身份的赋权

史蒂文森在《文化公民身份》中认为公民身份的“文化化”需要在社会转型的情境下理解[14]。布雷恩·特纳亦明确指出,从20世纪末开始逐渐形成的后现代文化环境,以文化民主化为特征,多元化的公众品味和生活方式获得被承认和欣赏的机会,赋予了公民身份以“弹性”,使得公民能够“有效地、有创造性并且成功地参与到一个民族文化中的能力”,从而形成多元的文化公民身份[15]。而后续研究进一步认为,个体在对自身的定位中不仅能够发现多样的文化身份,同时还基于此理解探求自我和相应的社会秩序。因而,文化公民身份更能够被视为一个流动的、建设性的过程,本质上是一种文化赋权(cultural empowerment)[16]。

而针对文化公民身份研究中所强调的文化权利则更多地聚焦于“话语权”“能参与”和“被承认”这些核心诉求。帕可斯基认为,文化权利指个体认同和生活方式能够通过信息系统合法且不受阻碍地得以呈现和宣传的权利[17]。比安契尼进一步结合时代背景将其展开阐释为“获得读写能力、批判能力和公共文化商品的平等权利”[18]。托比米勒在其《文化公民权》中认为,文化公民身份是一种通过教育、习俗、语言、宗教而维护和发展文化的谱系[19],以及其差异被主流社会正面承认的权利。因此,本文尝试将文化公民身份解读为:旨在通过实质而平等地赋予公民以话语权为主的文化权利,关注文化多样性和群体差异性,从而更好地实现公民权利与义务。

作为传统社会声音中易被忽视的边缘群体(如新生代农民工、农村留守人群、小镇青年等),在网络时代由于数字鸿沟的存在仍然缺少主体视角下的发声途径,常以“被沉默”的失语状态游离在主流媒体和社会注意力之外,缺乏对自身文化身份的认同和文化权利的建构。这种长时间的低话语权、无话语权的“被沉默”失语困境不仅诱发了由话语权结构不平衡所导致的群体性事件频发,同时也抑制了边缘群体成员们实质的、积极的公民身份的实现,进而阻碍着社会共同体的团结与发展。然而,快手等短视频平台通过提供一个能够平等表达自我的公共空间,为曾经被忽视且散落的众多边缘群体聚合为“屏民老铁”群体,提供了其表达自身、寻找认同的机会,也成功地将社会注意力向“屏民老铁”转移,这就是对边缘群体文化权利和文化身份的增能赋权。

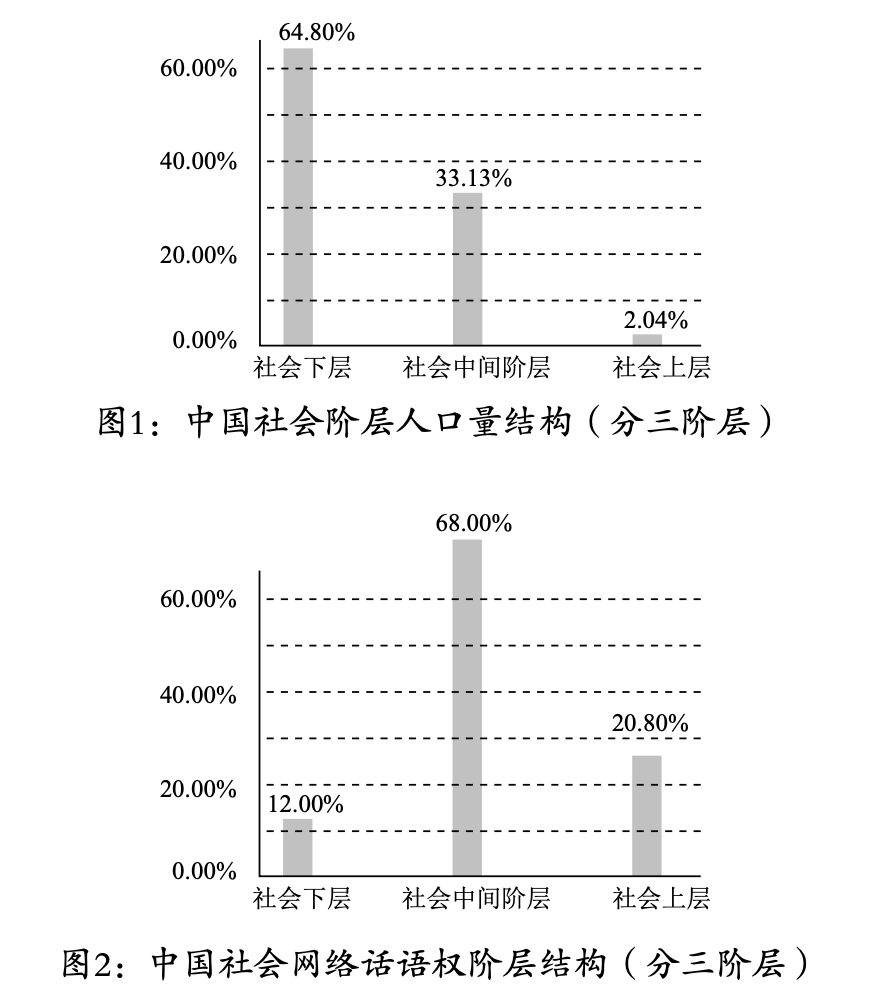

本研究中所聚焦的平台中的“屏民老铁”,主要是以短视频的形式通过手机屏幕记录、呈现、观察生活,并与外界实现沟通交往的一类网民社群。在这一统称的背后则是广大在主流视野中长期“被沉默”的网络社会边缘人群。这些网络社会中的边缘人群“被沉默”的根源,很大程度上是由于数字鸿沟所导致的以话语权为代表的多种公民权利的缺失,本质上也是社会注意力忽视的群体。有研究曾基于社会分层理论,通过对网帖内容进行定量分析指出在当下中国网络话语权的阶层结构中存在着话语权结构不平衡的问题,认为人口数量居中的中间阶层占据了最大的网络话语权比重,而人口数量占比最高的社会底层,如“新生代农民工”“农业劳动者”等,则拥有最低比例的网络话语权[20],如图1和图2。

西方马克思主义者葛兰西较早从意识形态斗争的角度谈及话语权的问题,他认为社会集团的领导作用所表现的形式之一—“精神和道德领导”就体现为话语权[21]。福柯也曾明确指出“话语权意味着一个社会团体依据某些成规将其意义传播于社会之中,以此确立其社会地位,并为其他团体所认识的过程”[22]。边缘人群话语权在网络社会维度中的缺失,一方面是由于数字鸿沟导致了现实社会中边缘状态在虚拟网络中延伸,而另一方面也是受到大多数内容平台“唯效率是瞻”价值导向下的内容分发选择机制影响。其中几种比较典型的机制模式可以概括为以下几类理想类型:首先是以传统新闻和纸媒行业为代表的“编辑导向”模式。这一模式的内容生产过程在选择题材的同时,也是话语权掌握者群体所进行的价值判断。在要求高质量和专业性内容以确保优势竞争力的同时,呈现的内容选择主要是由后台的编辑基于特定的筛选依据,如时效性、冲突性、平台观念、广告效益和表述风格等进行的。除了质量内容的主观考量外,编辑对题材的选取和偏好也是重要因素。在这种模式下,广大内容创作者的话语权获得是被动的。

其次是以微博、传统新闻行业为代表的“流量导向”模式。这一模式下内容能否得以呈现,更多地取决于以关注者数量和异质性所映射的社会网络关系的强弱。除了原有的社交圈传播优势以外,微博平台还会对“大V”发布的内容通过搜索栏推送、热点榜插播等形式助涨其关注度。在这种模式下,平台通过对原始关注度就较高的名人、热点的引流和报道,从而塑造“爆款”,积累头部流量。可以说,这个模式下内容生产者的话语权是原本就具备的,并通过“流量导向”的分发模式得以增幅。

最后还有以知乎、天涯、豆瓣为代表的“内容导向”模式。以知乎网为例,精英的定位直接形成了知乎内部内容创作的“高精专”导向。其中能够获取关注和话语权的内容创作者也都具备教育程度高和专业性较强的典型特征。在知乎上,只有生产出高质量的回答才能获得相应领域的影响力。有研究者将用户回答数量榜单与意见领袖影响力榜单进行交叉对比,发现在以“内容导向”为核心的知乎网上,活跃度高的用户并不一定具有较高的影响力,高影响力的关键在于回答的质量是否够高[23]。这对内容生产者自身的知识储备和表达能力有较高的要求。可以说,这类模式下话语权是通过良性的竞争主动获得的。

以上这些代表侧重于“效率”的内容分发选择机制,直接导致了众多内容平台的高参与门槛。社会注意力的流向被社会环境与结构的制约所限定;底层边缘青年碍于文化区隔和审美鸿沟,难以使源于自身的内容参与大众视野中的文化互动,最终成为网络社会中长时间缺少存在感的“失语者”。

可见,在一个社会共同体中,由于公民身份不同导致所能够享有的多种资源不均,其中文化资源的匮乏导致边缘群体无法享有文化公民身份所赋予的平等的话语权,阻碍了他们在公共领域文化互动中的参与,不仅影响到公民的公共参与、认同、归属等共同体团结的层面,同时也造成了边缘青年群体文化公民身份的困境。

针对边缘青年群体文化公民身份的困境这一问题,比安契尼曾探讨过相关的解决思路,认为“不平等的文化分配不亚于不平等的社会分配,抑制了个人和集体自我表征与发展的自由。因此,一种旨在深化民主的文化策略必须体现出两个方面:克服结构性限制和多元性认可的再分配”[24]。快手作为内容平台从理念上强调“普惠”的价值导向,并在社区生态调控的算法中引入了经济学里的基尼系数,以避免流量过于集中在平台的头部内容上。具体来看,首先是在页面版块的设置上不存在明星榜、红人榜等,对于头部红人也不予以特殊的政策和扶持,尽量将头部的爆款视频流量控制在总流量的30%以下[25]。同时在对用户进行内容分发的时候,快手上关于短视频的推送都将基尼系数的约束性考核纳入其中,避免造成内容生产者之间所获注意力过大的贫富差距。

通过这样的普惠的产品理念和考核算法,快手源源不断地持续激励着以边缘青年群体为代表的普通大众参与到这样的文化互动中来,实现更多的内容生产。在这样的过程中,众多的网络边缘青年群体发挥其自身能动性,由分散的“失语者”聚合成为能够获得社会注意力、走进大众视野中的“屏民老铁”。那么,“屏民老铁”是如何通过获得社会注意力逐步构建起自身的文化公民身份的?

1.多维资源拓展与文化身份的建构

现实社会中各种资源的分配不均作为社会分层的基础存在已久。虽然网络社会的虚拟性和去中心化特征会使网民的个人地位与社会属性在不同程度上发生变化,然而作为现实社会的延伸,边缘青年群体经济基础差、自身文化感弱、政治参与少和社会地位低等,这种边缘状态也必然会映射于网络社会环境中。而快手所提供的渠道和技术则有利于“屏民老铁”们通过各自的尝试,赋予青年在公民权利、亚文化、社会网络和经济资本这四个资源维度的自由度,重新积累不同类型的资本,以帮助他们逐步落实实质的文化公民身份。

首先,重获的公民权利是助推“屏民老铁”形成文化公民身份的核心资源。公民身份的发展历经了逐步确立市民权利、政治权利和社会权利的过程,这三个方面的权利与义务在形式上规定了个人在国家内部所处的法律地位[26]。同时,确立公民文化权利也成为促进公民身份实质维度发展的重要前提。作为文化维度上资源的重要组成部分,公民文化权利不仅聚焦于公民的文化差异权,也强调了实现沟通和对话的话语权。长期以来,快手被贴上诸多例如“低俗”“土鳖”“Low”这样的标签,笔者认为这正是快手基于普惠的产品定位对创作者的创作内容有较高的宽容度,能够允许更多真实且粗糙的内容呈现和发声。因而,某些特殊社会群体能够借此将其意义传播于社会之中,并为其他群体所认识。

“下雪杭州好多码头几天没卸货了,船靠下几里路”[27]。—内河跑船的小A以河轮为家,终日生活工作在水上。长时间的航行中,她选择在快手上呈现途经的江河湖泊,水上超市、菜场、餐厅等各种业态,以及与渔政海事的纠葛等。

“身在空中不是仙,一根绳子把命牵”[28]。—彝族青年电力工人小Y自称高空舞者,每天的日常都是步行穿梭在上百米的高空线缆上检查保障送变电。虽风吹日晒雨淋,命悬一线,但还是会在快手中记录分享高空电塔上的丰盛午餐和山腰彩虹。

这些以往由于离群索居而隐没于公众视野外的社会边缘群体,鲜有平台渠道去获得关注以印证自身之于外界的存在。而在快手中,成千上万种纷繁各异的生活与工作被呈现出来,绘制出了当代中国的“百工图”。视频里的人物的生活境遇、喜怒哀乐,也同样渴望被倾听和被看到。而实质的文化权利正是通过“发声”来实现的。不以充斥价值判断的评价和筛选来提高大众视野中文化互动的参与门槛,就使得“屏民老铁”们能够获得“呈现差异”的话语权,让自己的平淡而差异的生活工作能够走进公众的视野中,具备了获得社会注意力的可能,从而在文化维度上累积公民权利资本。

其次,亚文化资本的累积也是“屏民老铁”形成公民文化身份的关键。作为非主流文化,亚文化是边缘青年群体通过积极的方式消费文化产品和媒介文本,通过现有的文化符号重构出专属于自己的文化样态,用独特的方式形成对社会主流文化的一种象征性的、仪式性的抵抗,并且最终基于这种“抵抗”关系被主导文化收编或消解[29]。而“土味文化”则是近年来基于快手等短视频媒体传播得最具影响力的一种青年网络亚文化[30]。

小镇青年P和朋友们在快手上通过原创的剧情类短视频还原了农村青年群体记忆中的日常。土路砖房、老式摩托车,塑料凉鞋、桀骜不羁的杀马特斗舞或叫嚣,这些“土味符号”已渐被城市文化所漠视,但P他们结合这些元素,通过原生态的环境、丑化的形象、夸张的动作、魔性的配乐,或是拍摄出小镇青年百无聊赖又自寻乐趣的生活片段,或是对主流文化中的影视片段进行山寨版的二次模仿。这种以戏谑和无厘头呈现出许多小镇青年无处安放的叛逆和故事的表达,令P和他的朋友们在快手上吸引了600多万的关注者。

在长久以来的大众媒体中一直缺乏真正来源于边缘主体的视角,在更多时候边缘青年群体的生活往往是基于主流媒体或宏观视角下的一种转述和想象。而以原生态或丑化模仿呈现为核心的“土味文化”,则通过及时性的、非线性的“小叙事”强调了边缘群体主体视角下的所见所遇、所感所想,填补了大众媒体中的内容空缺,从而吸引了社会注意力[31]。不追求深刻意义表达、倾向于表层叙事的“土味文化”逐渐形成一种具有消解和拼接差异性文化边界的网络亚文化,而作为源头的“屏民老铁”也逐渐实现着群体的亚文化资本积累。

再者,社会网络资本也进一步促进了“屏民老铁”文化公民身份的形成。早期的快手以乡村受众为主,不断通过群体特征召唤散落的主流内容平台以外的边缘群体重新聚集于新场域。这样基于相似而产生的凝视帮助边缘群体积累到最初的一部分社会注意力。而后,从日常生活中的私人语境到公共语境中的戏谑笑闹与冷暖共鸣,边缘青年群体不仅在虚拟空间中构建属于自己的线上群居部落,同质化高的价值导向、符号象征、生存诉求也将网络中的社交关系延伸至线下的现实世界中,扩展了“屏民老铁”自身的社会网络,为以往支离破碎的边缘群体提供了积累更多社会资本的可能性。

来自河北沧州的小D是中国3000万卡车司机中的一员。和他一样的不少卡车司机都对“卡车司机是半个人”这句对自身现状的描述深有同感[32]:离开农村谋生,终日流动于城市之间,因为长期的离群索居见不到孩子与亲友,缺失了各种社会关系而几乎丧失了作为一个完整人的社会属性。D平日里和妻子奔波在路上,辛苦且艰险。但通过在快手上持续发布一些奔波途中朴实无华的见闻、做饭吃饭的过程、和妻子的闲聊互动,D不仅收获了一大批赞他与妻子的勤劳和恩爱的人,更重要的是在他的快手频道中聚集起了成千上万的“卡友”。“卡友”们的理解和互动扩大了彼此的社交网络,“好像走哪都有老铁‘照应’”。D明显地感受到通过快手上的“屏民老铁”们拓宽的货源、所能够避开的罚款,遇险时获得的援手,以及路途中相互碰到时一顿简单聚餐,为他卡车生活所增添的意义。

最后,经济资本也潜在地支持着“屏民老铁”文化公民身份的形成。与大多数其他内容平台一样,快手同样具备观众基于认可、感谢、赞赏等动机而对创作者进行“打赏”的互动模式。但快手平台上打赏金额的下限更加亲民,打赏体系整体具有较低的参与门槛,使得更多的边缘群体能够通过象征性的“给予”参与互动。创作者也能够通过“直播带货”的形式,直接地基于具体创作内容获得经济资源。与此同时,通过对上文中所提及的亚文化资本和社会网络资本的转化,这些就是基于社会注意力转移,所获得的其他形式资本变现为他们现实生活中的经济资本。

现实生活中的青年G,因开朗健谈当过体育老师、相声演员、婚礼主持;但后来因要独力照顾家中的老父亲和患有先天脑瘫的弟弟,平日里打几份零工却依旧入不敷出。为了补贴生计,G尝试在快手上将自己的才艺变现。视频中他总是呈现着夸张又充满激情的冬泳前热身、正能量语录咆哮和菜品单一的吃播。直播让G在呈现生活释放情绪的同时,也逐渐开始收到受到他激励的“屏民老铁”们的礼物打赏,实现了才艺变现。

各类资源在人群中的不平等分配构成了现代社会

主流群体和边缘群体的分层与区隔,而众多“屏民老铁”基于快手平台,通过获得公民权利,塑造自身亚文化,链接社会网络资本,以及获取经济资本为潜在支持的多维度资源拓展,而逐渐获得话语权、文化参与权和信息权,进而逐步构建自身的文化公民身份。

2.广泛的社会认同与文化身份形塑

在充斥着信息化的新社会形态中,纷繁且过剩的信息源源不断地推进着社会结构的去中心化和网络化,也令同质性的大众文化向基于多重身份结构的异质性多元文化转型。而在发展的背面则是一体化的社会认同体系在无形中被消解,基于传统共同体所带来的文化归属感被冲淡。但快手上的参与互动由于兼顾了“屏民老铁”们普遍性的公民身份与特殊性的文化身份,从而能够分别从个人认同、角色认同、社会认同这三个维度,尝试去弥合“屏民老铁”们在不同情境中对于其身份认同和归属的困惑,以帮助他们构建实质的文化公民身份。

在“屏民老铁”的多维认同中,首先可以从个人认同的维度切入观察。作为一种对个体化“自我”的阐释,个人认同聚焦于个体在认同过程中的主体地位。需要通过个体在特定场域中积极的社交来展现自我,并将来自他人的注意力转化为积极的自我认知[33]。而边缘群体受限于相对稀缺的资源,在现实生活中往往缺乏能够容纳他们的虚拟空间及社会交往,因而很难有效地建构起积极的自我判断和认同。而作为快手上的“屏民老铁”,通过对乡村农作或是工地见闻的记录,不仅是对长期在现实生活中所感受到的孤立、排斥、自卑的消解,更重要的是获得了来自外界的诸如“努力”“加油”的掌声与褒扬。为此,曾经的边缘青年群体能够逐步有效地构建起积极的认同,为形成文化公民身份打下基础。

出生于保定农村的A曾经有着和许多返乡青年类似的经历与困惑。初中毕业后A在外漂泊打工的十余年,在工地上日复一日的奔波让他觉得乏味而迷失。面对身边的工友们认命的感叹,A也感叹道:“把父母老婆丢在家乡,我也觉得很亏欠”[34]。于是A带着迷惘返回保定老家,但却并不知道接下来的路该怎么走。偶然的机会,A接触到短视频这个模式,在尝试记录通过电焊手艺搞一些小发明的视频后,他收获了近500万粉丝。A的发明大多诙谐而无厘头,“不锈钢拖鞋”“钢铁拨浪鼓”“弹脑瓜崩辅助指套”等,被大家戏称为“无用良品”。还有他那看似正经实则荒诞搞笑的解说,“像是嚼碎了生活的苦,又轻描淡写地讲出来让人笑”[35]。因为自强勤劳和火爆的关注量,A获得了央视及诸多海外媒体的认可与赞扬。曾经迷惘的A感慨道:“原来还真有挺多人喜欢这样的我”[36]。

社会角色是可以连接社会结构和个人行动的关键力量[37]。作为一种自我的知觉,角色认同是个人或组织对其职责和能力的理解,这主要是个人或组织对其在大的社会环境和组织系统中所处的位置和所担当的角色的认知[38]。截至2019年底,快手平台内有超过28万的职业技能领域知识创作者[39]。各行各业的

“屏民老铁”通过对其工作中的实际场景和技能技巧的分享,潜移默化地实现着自我和他人身份的区分,不断地寻求着积极的角色认同。

基于这种外界逐渐形成的对于角色的支持与认同,曾经的边缘青年群体能够获得一定的“夸奖”“支持”“理解”类的社会报酬,并构建起对自身角色的认同和文化公民身份。

而社会认同则更关注集体身份的维度,认为个人对其所属的社会群体的认同意识会影响群体成员的行为方式[40]。社会认同的核心观点更强调群体过程的分类模式,并主要来自群体成员身份或资格[41]。个体或群体通过内群体与相关外群体之间进行的有利比较,从而追寻或维系一种积极的社会认同。但倘若通过群间比较没有获得满意的社会认同,人们就会试图离开他们所属的群体或通过其他方式实现积极的区分[42]。快手上最初聚集的边缘群体中,包含了留守儿童、返乡青年、新生代农民工等传统意义上的弱势青少年群体。这些身份标签不单映射出社会结构与制度对他们的制约,更使得他们背负着固化的偏见。因而,通过快手所获得的主体视角下的发声途径,使这些群体有机会呈现出他们积极向上的面貌,扭转固化偏见的群体印象,获得积极的社会认同。

2019年底,由快手和二更共同发起的《新留守青年》则对“屏民老铁”社会认同的构建做了最好的呈现。长久以来的城乡文化区隔使主流社会对乡村和乡村文化有着模糊而消极的评价。然而,区别于传统留守或是返乡人员无助的印象,快手中的许多主动返乡的“屏民老铁”在乡村振兴的大背景下,借助快手的渠道与物流运输的发展,选择以新的形式在农村发展因地制宜的产业;不仅带动了乡民们共同进步和发展,也不断展现着原生态的乡村生活。

来自贵州某贫困县二十出头的女孩子Y,因为家庭贫寒,父母都在外打工,她自幼在农村留守。念完高中后,Y回家帮着爷爷奶奶务农。农忙之余Y直播在大山深处插秧、砍柴、挑粪、竹编等农活,收获300多万关注者。视频中淳朴天然的生态环境让许多“屏民老铁”赞叹原生态,Y也借此打开了自家农产品的销路,并带动乡亲共同脱贫。快手也结合Y发起了“幸福乡村带头人”计划,鼓励青年返乡,通过视频直播带动家乡发展。如今的Y坚定且自信,早已超越了曾经作为留守儿童的阴影和返乡青年的迷惘。

来自乡村的“屏民老铁”们在快手上聚集,通过熟悉的画面与经历共同回溯着乡土价值观念,并由此重塑着群体认同。此前由于边缘群体长时间缺失能使其产生正向社会互动的公共场域,造成了对个体价值的模糊认识。而众多“屏民老铁”在快手上则能够参与积极的社会互动、价值认可和情感回归,通过对个体认同、角色认同和社会认同等多维度的认同获得逐步觉醒着自身的文化公民身份。

因此,可以说“屏民老铁”构建文化公民身份的过程,正是被压制于主流文化社会中的边缘青年群体,基于快手平台普惠的观念和技术克服结构性限制,经由公共场域的文化实践重新积累多维资源和获得多维认同,同时承担相应文化群体责任义务,并最终产生认同和归属的文化自觉过程。

精英主导的话语体系限定了社会注意力的均衡生产和分配,边缘群体在网络时代长期处于社会注意力的贫穷状态,不仅抑制了以话语权为主的文化公民权利的发展,也阻碍了边缘群体实质的、积极的公民身份实现。而从社会学视角去观察社会注意力的生产与分配,不仅能够关注到更深层面上组织与制度对边缘群体增能赋权,也使得构建文化公民身份的种种行为与社会环境呈现出一种互为影响的双向过程,即不仅发现结构对行动者的影响,也能够看到行动所形成的新的结构力量。结合快手中的“屏民老铁”的具体案例,可以看出边缘青年群体文化公民身份的建构过程,主要是基于快手平台普惠的观念和技术获取了资源,建构了认同,并最终实现文化权利获取和文化身份的自觉。

以快手等为代表的新兴短视频技术平台,以其普惠和低门槛的定位,为边缘群体提供了实质而平等的呈现与表达自我的机会,赋予了公民以话语权为内核的文化权利,为消解中心-边缘这种二元结构所导致的社会文化不平等提供了可能性,从而有利于落实文化公民身份以更好地实现公民权利与义务。

事物始终都有两面性。平台上也有不少为吸引眼球而不择手段的内容,如在早期的快手中,由于监管的缺失,导致有不少诸如“诈骗捐款”“未成年少女妈妈”“故意激怒执法民警”等视频,通过负面内容来收获“谩骂型”或“猎奇型”的关注量。这种极端追求商业价值而蓄意的恶俗,非但没有为边缘青年群体文化身份建构提供支持,反而是对他们文化身份建构与认同的消解。如何构建一种尊重多元和传播正能量的新型网络空间青年共同体,需要进一步思考。

杨建科:西安交通大学社会学系教授

李慧:西安交通大学社会学系博士研究生

参考文献:

[1]第46次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2020-09/29/c_1602939909285141.htm.

[2]2019快手内容报告[EB/OL].http://5.u.h5mc.com/c/rx7h/vpt1/index.html?t=776063652&custom=&crid=&s=1.

[3][7]李向民.精神经济[M].北京:新华出版社,1999.

[4][8]李向民,徐浩然,王晨.社会注意力,精神经济时代的稀缺性资源[J].中国文化产业评论,2005(3):106-127.

[5]Simon H, A. Designing Organizations for an Information-Rich World.In M. Greenbergr(Ed.)Compter.

Commanicaticn. and the pablic Interest[M]. Baltimere:Jehns Hopkins Press,pp. 40-41,1971.

[6]Goldhaber M H. Attention Shoppers:The Currency of the New Economy Will Not Be Money,But Attention—A Radical Theory of Value [EB/OL]. http://www. wired. com/wired/archive/5. 12/es_attention. html. 1997.

[9]倪梁康.注意力现象学的基本法则—兼论其在注意力政治学-社会学中的可能应用[J].武汉大学学报(人文科学版),2017(5).

[10][11][13]练宏.注意力分配—基于跨学科视角的理论述评[J].社会学研究,2015(4):215-246.

[12]张雷.社会注意力资源的分布模式[J].广告研究,2002(5).

[14][16][英]史蒂文森.文化公民身份:全球一体的问题[M].王晓燕,王丽娜,译.北京:北京大学出版社,2011.

[15]钟雅琴.网络社会的崛起与文化公民身份建构[J].江苏行政学院学报,2010(3).

[17]Pakulski J.Cultural citizenship[J].Citizen ship Studies,1996(1):73-86.

[18][19]马俊峰.文化公民身份的认同问题探究[J].中南大学学报(社会科学版),2015(1):25-30.

[20]赵云泽,付冰清.当下中国网络话语权的社会阶层结构分析[J].国际新闻界,2010(5):63-70.

[21][意]葛兰西.狱中杂记[M].葆煦,译.北京:人民出版社,1983:316.

[22]王治河.福柯[M].长沙:湖南教育出版社,1999:159.

[23]王兆奇.网络问答社区的意见领袖研究—以知乎为例[D].太原:山西大学,2016.

[24][英]史蒂文森.文化与公民身份[M].陈志杰,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2008:16-17.

[25]沈拓.快手和抖音有什么区别?对比细节之后,有了意想不到的发现![EB/OL].https://36kr.com/p/1725287530497.

[26]Marshall. Class,Citizenship,and Social Development-Essays by T. H. Marshall,Garden City[ M]. NewYork: Doubleday & Company,Inc,1964.

[27]快手用户ID“娟姐船上生活”发布视频内容.2018.01.28发布于快手平台.

[28]快手用户ID“诺苏高空舞者(阿依布布)”发布视频内容.2019.10.27发布于快手平台.

[29]马中红.青年亚文化:文化关系网中的一条鱼[J].青年探索,2016(1).

[30]杨萍.赋权、审丑与后现代:互联网土味文化之解读与反思[J].中国青年研究,2019(3):24-28.

[31]孙黎,马中红.小镇青年的“快手”世界:城乡关系的个体叙事与情感表达[J].中国青年研究,2019(11):29-37.

[32]江锦.货车上的中国:3000万卡车司机和他们的江湖[EB/OL].https://www.huxiu.com/article/306270.html.

[33][37]颜玉凡,叶南客.认同与参与—城市居民的社区公共文化生活逻辑研究[J].社会学研究,2019(2):147-170.

[34][35][36]中国版“废柴爱迪生”成网红,粉丝说发明有用的东西就取关[EB/OL].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2626394.

[38]张宇.论角色认同的重新定位[J].求索,2008(3):68-70.

[39]快手知识社交生态报告2020[EB/OL].https://www.iresearch.com.cn/m/pages/report/kuaishou/kuaishou.html.

[40]张莹瑞,佐斌.社会认同理论及其发展[J].心理科学进展,2006,14(3):475-480.

[41][42]闫丁.社会认同理论及研究现状[J].心理技术与应用,2016(4):549-560.