旧文重发系列

刑不上爱泼斯坦 #X94

参阅:

《爱泼斯坦必须死》

《How a future Trump Cabinet member gave a serial sex abuser the dealof a lifetime》

https://www.miamiherald.com/news/local/article220097825.html

一)

萝莉航班

最近完全没有时间看新闻,但是拜张小龙所赐,朋友圈的内容已经足够精彩。

目下米果政坛最火热的,无疑是

“Epstein死亡疑云”

。

爱泼斯坦是北美顶级人脉圈的知名人物。他最出名的事迹是,1992年在维京群岛购买了小圣詹姆斯岛,并且搞来了大量的未成年少女,用来招待世界名流。

每一位上岛的贵客,必须乘坐他的波音727飞机,号称“萝莉航班”。

据说萝莉岛的访客名单里,包括米果前总统克林顿,比尔盖茨,英国安德鲁王子,哥伦比亚总统帕特拉纳,凯悦酒店董事长汤姆·普利茨科等等名流。

爱泼斯坦与川皇也曾过从甚密,合照满天乱飞。当然目前,川皇的口径是

“我俩十五年前就闹掰了”

。

爱泼斯坦于今年7月6日被捕,罪名是“操纵性交易”。8月10日,他被发现在监狱里

上吊自杀

。

他死之前两周,就曾在牢房中昏迷不醒,且颈部有勒痕。

因此,他被怀疑有自杀倾向。

按照规定,狱方应在牢房内增加一名囚犯同伴。

但是,在爱泼斯坦死前不久,这名狱友被转移到了另一间牢房。

另外,爱泼斯坦的牢房本应每30分钟由两名狱警巡视一次,但他死亡当天晚上,这个程序并没有被执行。

这两件事情,都是明显违反监狱程序的。

爱泼斯坦的舌骨骨折,这是他杀案中更为常见的现象。

但是尸检报告显示为自杀。

好歹也是一代风云人物,就这么不明不白地带着无数秘密走向了生命的终点。

性,金钱与政冶,外加谋杀的猜想。

爱泼斯坦案,集齐了所有引人遐思的要素。

二)喉舌

当你在家里发现一只蟑螂,在你看不见的褶皱里,已经有了一千只蟑螂。

分析爱泼斯坦之死,甚至不需要太多内情,只是看公开出来的新闻,就可以发现权力斗争的蛛丝马迹。

比如根据BBC梳理的时间线,2007年,Epstein已达成过认罪协议,承认两项教唆卖淫罪,但是免于受到操纵性交易的指控。

不过去年年底,《迈阿密先驱报》又发表了一份爱泼斯坦案的劲爆调查报告。

标题就是“川普未来内阁成员如何帮性侵犯脱罪”,矛头直指时任劳工部长亚历山大·阿科斯塔。

称爱泼斯坦当年脱罪,是阿科斯塔运作的结果。

报道用大篇笔墨,渲染当年受害女孩的痛苦感受,还精心整理了详细的时间线与人脉关系表。

这个明显就是冷饭新炒,借米兔之力,打击川普了。

(说起米兔,也是好笑。老川的“私生活不检点”,去年老是被记者穷追猛打。

然而Hillary也曾被克林顿亲口爆料,跟未成年人有过不可描述的事情。这件事情却完全被媒体“无视”了。

媒体向来是非常“对人不对事”的。)

不过,时局变化得比想象中快。

爱泼斯坦被捕之后,一开始,NBC挖出了一段1992年的脱口秀,显示川普曾在海湖庄园跟爱泼斯坦开派对,还跟女子贴面热舞搂腰拍臀。

但是意外地,并没有激起什么水花。很快被爱泼斯坦之死这个意外新闻遮了过去。

反倒是克林顿的黑料,源源不断被挖出来。攻守之势就这么翻转了。

如果初中语文课,你有认真听过。

当你学第一篇“新闻”体裁的课文时,教辅材料叮嘱你的第一句话就是,

“新闻是政治的喉舌”。

说新闻“公正客观”,那是

天大的笑话

。

新闻是世界上目的性最强的文字

,写新闻的目的就是为了产生社会影响力。

《被分析师主导的世界 #W10》

中有一句非常重要的话:分析师的话对错不重要,但它代表着一种

“风向”

。

新闻也代表着“风向”。

一条新闻要想发布出来,需要经过层层的生产过程。开会讨论选题,记者挖料写稿,然后经过至少两层复审,如果是重要特殊议题,还要总编签批。

怎么可能随随便便就写一条新闻出来。

如果是“禁止讨论”的内容,甚至轮不到“发出来之后再被封杀”,在选题会就会被首编直接毙掉。

你能看到的每一条新闻,都是经过至少三次复核之后,

“允许你看到的”

内容。

掌握着信息的人,“允许你看到”海湖庄园的贴身热舞,“希望你看到”克林顿裹尸袋的热搜。

这代表着一种风向,体现了权力斗争双方的意愿。

三)权力结构件

新闻的发生,也同时体现了权力斗争的结果。

双方都希望报道自己的正面消息,对方的负面消息。最后谁能赢,就靠角力决定。

角力有多少环节,就有多少问题可以深究。

迈阿密先驱报所获的法院邮件与资料,受害人的联系方式,都是哪里来的?

有没有线人,是谁给了记者这些信息?

为什么去年,迈阿密先驱报的总编辑,批准发布了“特朗普幕僚帮Epstein脱罪”,而不是“克林顿曾27次乘坐萝莉航班”?

总编辑是否早已知情有这篇稿件,甚至主动授意记者去写,第一时间刊发?

又是谁,是什么缘故,让总编辑提出了这一授意?

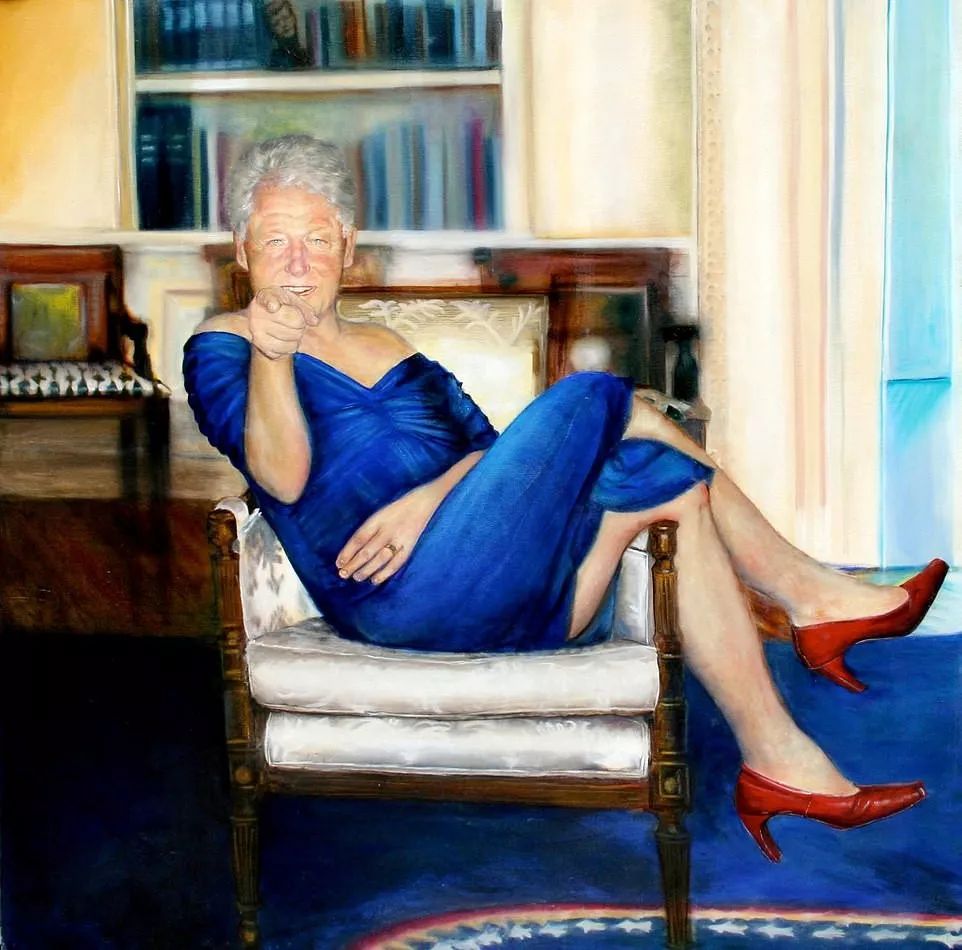

为什么如今,各大报纸的风向转变,愿意在头版刊发“克林顿蓝裙女装照”,而不是“特朗普海湖庄园秘闻”?

为什么蓝裙画作,早就被创作出来,却在这个恰到好处的时间点才声名大噪,被拍照公之于众?

《二号首长》是我读过的第一部官场小说,也是唯一一部。书中,孔思勤对唐小舟,提到过

“权力结构件”

的概念。

所谓结构件,就是利益共同体。共同体的每一个部分,分工协作,维护整体利益,同时也互相扶持帮助。

这个原理,可以解释很多事情。

一个好的权力结构件,应当是

“隐形”

的。平时有序合规运作,每个螺丝钉各司其职。

被发现的小团伙,就不是一流的小团伙。

但是,一旦有事情发生,运作良好的结构件,就应该有

极其强大的控场能力

。

比如,爱泼斯坦“舌骨骨折”这个细节,根本不应该被任何外人知道。而不是先被人猜测他杀,再出一个毫无说服力的“自杀尸检报告”。

当调查人员冲进小圣詹姆斯岛的豪宅,第一个冲进去的人,就要自觉将克林顿女装画摘下,当场撕毁烧光抛入大海。其他人各自忙自己手头事,对撕毁画像的行为

视而不见

。

而不是大笑拍照,邀请媒体,任画作公之于众。

如果无可避免,画作被抢先偷拍曝光,《纽约邮报》应当立刻批判地写“嘲笑女装克林顿画作,是在对女性污名化”,而不是津津有味点出一笔“每个看到这幅画的人都在笑”。

“克林顿裹尸袋”这个热搜,根本就不应该存在于推特之上。

平时就要列为关键词,定时检索维护。

早在公开上热搜之前,系统一定已经检测到了某词热度异常升高,并自动抓取相关信息。

后台管理人员,应当启动应急机制,第一时间处理。而且人工干预热搜,就是一秒钟的事情。

某些“大闽赣词”,在微博和微信上,根本是发都发不出来的。

结果呢,#Clintonbodycount#都已被川普这个

头号人物

转发,才被懒洋洋地,向下

挪了几个排位

。

这简直就是摆明了告诉大家,“你们快看,有人不希望这件事情暴露出来,连热搜都撤掉了呢”。

事出反常即有妖。当你在家里发现一只蟑螂,在你看不见的褶皱里,已经有了一千只蟑螂。

当蓝裙照被人取笑,当“克林顿裹尸袋”撤不下热搜,而川普的花边秘闻,被所有媒体视而不见。

民主党的权力结构件,已经彻底腐坏了。

四)玻璃天花板

事后诸葛亮一点讲,爱泼斯坦的死,甚至也早可预期。

贵族与平民,大夫与庶人,老板与员工,肉食与草食。

在这个世界上,“阶层”的划分清晰可见。

但是阶层的本质,不是财富和社会排位,那是进入某一阶层之后自然产生的

结果

。

阶层的本质,是

决策权

。

决策权的层级,距离权力核心的远近,则体现为

信息密度的高低

。

如果你有过

“内廷密谈”

的经历。你会发现,每一件事情,一开始都只是一个“想法”。

老板先找一两个极度信任的心腹,“夜半虚前席”,谈谈自己想法。

老板想定大方向之后,找亲密小团体“军机处”,再次议事,依据大方向,拟一个草案。

草案拟定后,军机处大臣,也要再找六部尚书碰头。因为具体落实执行层面,一定还有很多东西要改,不能不听听当事人的意见。

事情从“军机处”进入“六部尚书”,是一个转折点。

“六部尚书”,永远只能拿到已经定型的

“方案”

,不可能参与一开始的“草创”。

尚书的权力,在于他可以再按自己的意愿,修改方案细则,然后丢给侍郎。侍郎则只能严格执行。六部以下,执行人员的权力大小,都体现在

“事急从权”

的程度。

阶层的划分,就看你有没有参与过一件事情“从0到1”的过程。

如果每一次丢到你手上,都是打包好的精确“任务”,那你就是螺丝钉无疑。

你接触到的东西越是模糊,你参与一件事情成型过程的程度越深,你就越是核心人员。

决策权,体现为信息的密度。