春节消息:福岛核电站,2号机组压力容器下方的支架平台已出现大洞,附着大量疑似核燃料,

烧穿安全壳底部只是时间问题。

若不能赶在安全壳被烧穿之前完成应对作业。一旦熔融的核燃料渗入地下水,其后果是对人类世界的犯罪。

从2011年3月12日下午,福岛核电站一号机组爆炸开始到4月12日,日本保安院将事故级别定为七级为止,日本官方和资方一直在隐瞒真相,坐视最佳应急救援时机白白错过。

七级是什么概念?就是说福岛核灾跟苏联切尔诺贝利核事故是同一等级。当时苏联人做了什么?现在日本人又做了什么?

舆论场最大的区别在哪里?

以60多万人力以命相博,拼死防灾的苏联人,被骂成狗,一切都是体制问题。

轻描淡写,逃避责任的日本人,被捧成花,旅游业一直如旧,台湾还主动去买核灾难食品。

.

切尔诺贝利核事故涉及一个机组(四号),短时间内爆发式排放, 持续大火,放射性烟尘直冲高空。

福岛核事故涉及四个机组(其中3月12日下午一号机组爆炸,3月14日三号机组两次爆炸)持续性排放,放射性物质在大气中扩散缓慢,大量

放射性物质随海洋水流污染周边海域。

这些年,一直有人在灌输极为良好的日本人形像,诚信,礼貌,有序,负责,屁大的事也要加一句

“令人肃然起敬”

。

就这次核灾来说,恰好有个

切尔诺贝利可以对照,否则,人们真的会相信日本在努力负责。

切尔诺贝利救灾过程

这起事故演变成了一场政治攻势,救灾军民当时做了什么?反而语蔫不详。

对苏联救灾的歪曲性评说,除了当时的欧洲媒体报导外,很大程度是受了一出舞台剧《石棺》剧本的影响,这是苏联作家写的,等一会还要说这剧本。

爆炸时间是1986年4月26日凌晨1点23分40秒,当晚苏联电力部部长马尔列茨就得到了报告,确定后,马尔列茨在清晨打电话向部长会议主席(总理)雷日科夫汇报。

情报是四号机组剧烈爆炸,随即起火,电话密码信号为3.4.2.1,

切尔诺贝利核电站是苏联最高级保密单位,密码对应为:

1.辐射威胁,2.核危险,3.火灾,4.爆炸。

在当时的通讯科技水平下,莫斯科无法在第一时间完全掌握现场具体情况,雷日科夫命令马尔列茨立即飞往基辅,再到事故现场。

然后召集部长紧急会议,成了特别委员会,苏联的核专家,反应堆专家,化学专家,医疗专家等也立即加入委员会。11点,部长会议主席正式签署特别委员会成立命令。

而其中一位重要成员,燃料动力局局长谢尔比纳还在奥伦堡天然气田视察,雷日科夫联系到他后,要求他马上飞回莫斯科,与委员会成员一同前往灾区。

下午16时,专机从伏努科沃机场直飞基辅,晚上8点,抵达切尔诺贝利,谢尔比纳在凌晨向莫斯科报告:

核电站在对四号机组进行涡轮机组额外测试时,发生两次连续爆炸,反应堆机房全部被毁,死亡两人,几百人被幅射。委员会已成立各工作小组。

空军上将安托什金率直升机对爆炸区进行空中侦察,发现石墨块碎片被炸落四散,浓烟高达数百米,能看到明显火焰。

苏联科学院院士,核专家列加索夫坐上军方装甲车前往反应堆附近,确定反应堆已停止工作,但石墨仍在燃烧,极其危险。

27日,苏联政治局听取雷日科夫总理汇报,情况是3号机组已停运,但1.2号还在工作,放射性污染严重,情况万分危急,需组织大规模疏散。

苏共政治局也成立了工作组,雷日科夫为组长,有权调动党政军一切救灾力量,当时苏共还是有动员能力,如果放在今天乌克兰,谁也救不了这场灾难。

专家委员会由谢尔比纳提出空中投铅灭火方案,苏共工作组一个电话,全苏联火车在铁路上的全部就地装上铅块,调整全国调度安排,调头前往切尔诺贝利。

时间就是生命,军人在这时冲在了第一线。当时国防部长索科洛夫在欧洲开会,由阿赫罗梅耶夫元帅负责救灾军队指挥。27日中午,防化兵司令员皮卡洛夫已经到达切尔诺贝利,还有直升机驾驶员队伍。

27日夜,三趟专列,一千多辆汽车前往小城普里皮亚增援疏散,从凌晨一点到三点半,小城四万多居民撤离完毕。

撤离是有序顺利的,很多人开着自己的车子离开小城,但当时大家都不知道,车子本身也成了一种辐射源。

苏联每件事都在做,未必件件都对,但救灾的力度和责任心,直到福岛核灾发生,对比下,才知道什么是体制问题?国民素质问题?

死士

5月1日苏共二把手利加乔夫提出要到

切尔诺贝利现场看一看,政治人物不是核专家,他们要做的是面对灾难去做决策,还是逃避灾难找媒体粉饰。

苏共政治局大多数人是负责任的,但有两个人根本没有去灾区的意向。一位是苏共中共总书记戈尔巴乔夫,一位是他的亲密伙伴,乌克兰第一书记谢尔比斯基。

戈尔巴乔夫是否能出现在灾区,对当地救灾军民士气和精神激励上来说,当然十分重要,但他把球踢给同事和部长们后,并不打算亲赴灾区。

利加乔夫,雷日科夫当天飞到基辅,然后一路探望受辐射影响的城镇,有的农民告诉利加乔夫,他们要回家把马铃薯挖出来。苏共领导们说马铃薯脏了,农民不信,怎么会脏呢?

这说明,在那时, 人们意识中对核事故的危害性,毫无警觉性。撤离时,官方也没有把宣布科普做到位,就实际情况而言,时间上并不允许。

这些本来应当是前期工作,而乌克兰当地医卫部门,除了招贴画和黑板报之外,就没有深入去做。

利加乔夫主要了解的是专家委员会讨论的污染范围和进一步撤离区域,委员会确定以

切尔诺贝利为圆心,半径30公里内人员全部撤离。这次决策速度非常快,命令马上下达,要求将186个居民点人员全部疏散。

整个基辅腾出6000座单独楼房,7000套住宅,切尔尼戈夫市腾出500套住宅安置灾民。

然后,确立污染区值班制,谢尔比纳局长等部长会议成员流轮驻守,直到命令结束。当时的口号

“不准撤退”。

谢尔比纳90年代初就去世了。

苏科院院士韦利霍夫断言熔融的核材料会渗入地下水,后果不堪设想。当时苏联的应对方案是:

在反应堆厂房下设置冷氮注入系统,把厂房地基下水抽干,建造一个混凝土隔板,同时修建人工排热管道,在隔板上安装平板式交换器。

方案是可行的,但是谁来挖地道和地下空间?这意味着伤害和死亡。

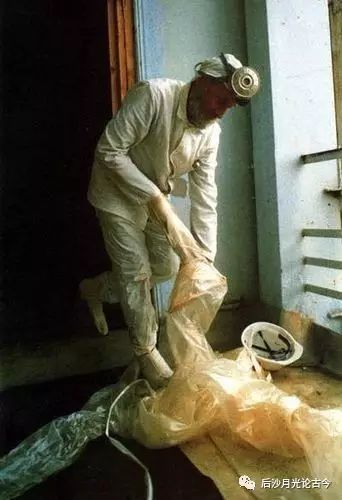

苏联矿工中的共产党员,共青团员带头报名,一万多志愿者,轮流挖,每天前进一段路。45天时间,挖通了地道,并完成了任务。

而有些苏联作家却嘲笑他们是为了奖金,或者是被逼迫。

军队则对整个污染范围内的水路交通动脉进行围堤,在1500平方公里的土地上,建起了130个防护堤。到今天,普里比亚河,第聂伯河河水水质依然达标。

指导军队工作的是水利专家和土壤专家,这些专家则是被媒体骂得狗头喷血的角色。

要死死封住爆炸现场,委员会设计了

“石棺”

方案,这个奇特的建筑共用去混凝土40万立方米,金属7000吨,1986年底开始工作。

在举国放下矛盾,一心救灾时,戈尔巴乔夫却在6月份去参加苏联作协理事会举行的第八届全苏作家代表大会。他说:

西方并不是怕苏联的核武器,而是怕我们的民主。

大讲“公开性”和“新思维”。

戈尔巴乔夫轻视自然科学家,巴结文化舆论界,一直到他倒台,也没有改变过。

8月15日,戈尔巴乔夫宣布:

最坏的时期已经过去。

却完全不顾几十万灾民面临严冬即将到来的困境。

苏联最大的败笔,是没有把对外宣传做到位,一边对这个最高级保密单位报道死板约束,一边任由国内某些人造谣传谣,以此捞取政治资本。

然而不管怎么说,1986年,苏联人还是尽了当时最大的力量去救灾,这不但是对自己负责,也是对欧洲和世界负责。

日本人的诚信和责任

2011年3月12日上午,也就是地震后第一天,东京电力公司隐瞒实情,没用及时去海岸取水,冷却反应堆。爆炸在下午发生。东电只是说自己考虑过上午冷却,但没有行动。

首相菅直人在爆炸后下令救援, 3月13日

东电才开始使用海水进行冷却,东电之所以迟迟不愿使用海水,就是怕自己的投资效益被损害,海水可能会彻底损坏反应堆。

日本人是以飞机和消防车往反应堆注水。当年苏军直升机驾驶员,一人一天来返三十几次向反应堆投铅块,而人体的辐射量一天最多承受来返五回。十天十夜,苏联人共飞行4000多架次,许多战士一夜白发。日本人最多飞行200架次。

日本核灾污染严重性已经超过

切尔诺贝利事故,但日本六年之后,还是隐瞒和隐瞒,

安全壳底部即将烧穿时,日本能找出一万名死士去挖地道吗?

3月11日地震后,机组停机,日本人在隐瞒,3月12日一号机组爆炸,只说白烟和响声,正在调查。日本政府也只是提醒居民关紧门窗,多吃碘片,难道真的要修仙?

同样是七级事故,苏联的污染半径为30公里,日本是从3公里变成10公里,到3月15日变为30公里,考虑到日本人口密度,真是个严谨的国家。

日本用力做的是科普防幅射知识,毕竟是挨过两颗原子弹的国家,相当从容。

但日本人在七级核事故面前,掩耳盗铃靠舆论宣传,能解决核灾吗?

他们做的实事,连苏联百分之一都不到。

现在科技水平,比三十年前的苏联不知强到哪里去了,日本却在想着如何最省钱,而不是最有效。这些钱省下来,买棺材?

苏联是爆发性,日本是慢慢来,最终对环境,对人体的伤害是一样的后果,前两天,

中国外交部也在喊话,要日本公开透明的提供核灾数据。

世界媒体呢,与当年围殴苏联不同,除了英国《金融时报》说日本救灾笨拙之外,基本听之任之。

日本人已经一而再再而三证明了,他们根本不存在什么诚信,更别说责任心。

为了保旅游业,任何一点点关于核灾的警告,马上有一些人出来洗地,一些中国“科普平台”洗得比日本人还麻利,这背后没鬼才怪。

中国别说建核电站,就是一个移动基站,这帮人又出来大呼小叫,辐射啦,生癌啦,还忽悠人上街。

现在不知道等到东京奥运会时,日本的东西还能不能吃?日本的水还能不能喝?

苏联核灾舆论营造的未日般恐惧气氛,日本核灾,舆论营造的是鸟语花香。

我会劝我的亲友少去日本,但我不会骂别人去日本玩,成年人都有自己的选择权,平安是最重要的。

辐射区的致癌率,以切尔诺贝利外围区域来说,10倍于联合国统计,而且致死率极高。

福岛现在不清楚,因为没有统计,苏联的统计是在20年之后,也就是2006年。谁也不希望将来统计,有一大批中国人是因福岛致癌,而且日本人不会赔你一分钱。

靠宣传和洗地能不能解决福岛核灾?现在看,是可能的。很多人到现在对福岛核灾的概念仍如白纸一般纯洁。

如果这个世界再不对日本人施压,他们什么也不会做,这是个令人恐惧的民族。

最后,再说舞台剧《石棺》,最初发表在苏联作协机关刊物〈旗帜〉上(1986年第9期),作者古巴廖夫,通篇靠臆想,说白了就是小说,再编成二幕五场舞台剧。

所有矛头指向苏联体制,是体制造成了这一悲剧,所以这个体制必须结束。

剧本其实是当时意识形态斗争的产物,一时间,英国,德国,法国等欧洲剧院纷纷排演此剧,把宣传效果做足,日本也申请了版权。

剧中,苏联将军粗鲁无知,领导麻木不仁,核电站消防队员拼死救火,变成了被欺骗。核电站消防员不知道是在救核电站,这样的台词也有人信。

其它小人物,不是逃犯,就是酒鬼,还有失恋的痛苦青年,在医院想自杀,所有人没有言论自由,只有个别人敢悄悄说真话。

正面人物只有一个,你都想不到会是谁?

他叫凯尔,是一名美国教授,骨髓移植专家,不远万里,带着50万美元的药品来到灾区医院,还带来了自己孩子,而苏联官员则忙着将子女送走。

凯尔教授简直是人间天使,心地善良,医术精良,医院里每个苏联人都被他感动,愿意跟他说真话。

整部戏完全颠倒黑白,但西方如何能不喜欢?

臆想出来的美国人成了救世主,这其中的意味只能由人们慢慢品味了。

很多苏联人写信抨击该剧本,却完全发不出声音。

跟今天日本核灾舆论引导一样,无非是事情的两面,只说好不说坏。日本人无论是对历史问题,还是现实灾难,都一直善于花钱收买舆论。

但核灾这件事,越是这样搞,将来只能灾祸越大。东电能背得起这口锅?

束手无策,这是犯罪!这些灾害的后果,将体现在日本人的子子孙孙身上。