● 当前在以北大、清华为代表的中国顶尖高校中,已经形成以境外高校毕业生为主、本校毕业生为辅、境内其他高校毕业生较少的新任教师群体。

● 在理、工、医科院系中,教职竞争在人才计划的催化下不断加剧;而人文社科院系的教职获取要求也在不断提高。

长久以来,以北京大学和清华大学(简称北大、清华)为代表的一批精英大学高度重视招募最优秀的学术人才进入教师队伍,而获取这些精英大学的教职也是很多博士毕业生的心愿。

然而,随着我国博士研究生数量的持续增加以及高校对青年教师需求的不断下降,目前我国的高校教职正在趋于饱和,学术劳动力市场逐步由卖方市场转向买方市场。在这场激烈角逐中,精英大学对学术人才优中选优,获取精英大学的教职难上加难。

那么,究竟谁能获得中国精英大学的教职,获取精英大学教职的学术人才究竟具有何种特质?

这或许已成为我国高校管理者与众多学术人才的共同关切。笔者将“谁获得了精英大学的教职”作为核心问题,以北大、清华两校近7年(2011~2017年)810名(其中北大360人,清华450人)新任教师为研究对象,通过资料收集与数据分析,尝试从实证角度考察我国精英大学教职获取的基本情况,以期为高校教师队伍建设与博士生就业提供参考。

近年来,随着千人计划与青年千人计划的实施,有学者认为本土博士在精英大学教职的竞逐中已失去竞争力,境外名校博士学历才是进入精英大学的通行证。然而,笔者发现本土博士在北大、清华新任教师中所占比例最大,约为51.9%(见表1)。本土博士在获取精英大学教职上依然具有较强的竞争力。178名北大新任教师拥有本土博士学历(占49.4%);235名清华新任教师拥有本土博士学历(占52.2%)。

此外,海归博士在北大、清华新任教师中所占比例约为47.5%,其中美国博士占比最大。从变化趋势来看,从2011年至2017年,北大与清华新任教师中海归博士的占比较为稳定。从学校分布情况来看,北大7年平均数据约为48.3%,清华约为46%,两校差距较小。

在这些境外博士学历授予机构中,美国机构所占比例最大,在北大约为总体的33.6%,海归博士的69.5%;在清华约为总体的29.8%,海归博士的64.7%。除美国以外,占比较高的国家依次为英国(4.3%)、日本(2.2%)、德国(2%)、加拿大(1.4%)、新加坡(1.2%)和荷兰(1%),

美国博士是构成北大、清华海归博士的主体

。

笔者研究发现,在北大、清华的新任教师中,有博士后经历的教师占绝大多数,约为72.2%,其中在境外机构完成博士后工作的比例约为66.2%,在境内机构的比例约为33.8%,前者约为后者的两倍(见表2)。可见,

很多教师选择在获得博士学历后出境进行博士后工作。

此外,在境外机构进行博士后工作的新任教师中,其工作机构在美国的占比最大,占境外博士后的74.4%,约占具有博士后经历新任教师总体的35.6%。不难发现,与博士获取机构的分布情况相似,

美国也是北大、清华新任教师在境外进行博士后工作的主要选择。

鉴于当前很多高校将海外经历作为教师招聘和晋升的必备条件,大部分教师在学术发展和职业生涯中将会规划一段或多段海外经历,在精英高校中可能更为显著。

笔者研究发现,北大、清华新任教师中

八成以上

拥有一段或多段海外科研经历,完全没有海外经历的教师仅占总体的18.6%。尽管本土博士在北大、清华新任教师中所占比例最大(约为51.9%),

但是这些本土博士中很大一部分具有境外博士后经历。

此外,北大、清华新任教师中拥有一到两段海外经历的是主体,约占总体的74.7%。这意味着大部分教师的履历可以分为三种模式:①境内博士加境外博士后;②完全在境外完成博士与博士后工作;③境外获得博士学位后回国做博士后。另外,也有少部分教师拥有三到四段境外博士后经历(6.7%)。总体而言,

拥有一定的海外经历有助于提升学术人才获取精英大学教职的竞争力。

笔者研究发现,在北大、清华新任教师的博士毕业机构中,境外大学占比近半,约为48.1%;本校居中,为29.6%;境内其他学校最少,为22.3%(见表3)。

在北大,新任教师博士毕业机构中占比较高的学校分别是北大(28.6%)、中国科学院(5.6%)和清华(2.2%),复旦大学、哈佛大学和普林斯顿大学等紧随其后且占比大致相当(约为1.7%)。在清华,新任教师博士毕业机构中占比较高的学校则是清华(29.6%)、中国科学院(6.7%)、北大(4.2%)、香港科技大学(1.6%)和斯坦福大学(1.3%)。

因此,尽管境外院校博士是两校新任教师的主要来源,然而

从单个学校来看,占比排行靠前的博士毕业机构都是境内大学,且本校博士数量最多,比重远超境内外其他大学博士。

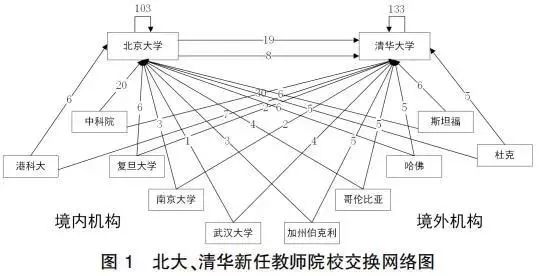

笔者统计了境内外各机构毕业的两校新任教师具体人数,绘制了北大、清华新任教师学校交换网络图(见图1)。尽管北大、清华新任教师中本校博士占比较合理,两校也积极吸收境外名校和境内其他学校的博士毕业生,然而除中科院外两校与境内其他学校的联系并不密切。境内非北大、清华和中科院毕业的博士进入两校的比例最少,且机构分布较为分散。

从上述研究结果可见,

学术近亲繁殖状况在清北两校的占比总体较为合理。

但研究发现,

两所高校在不同学科之间的近亲繁殖情况差异比较明显

。工科的近亲繁殖问题主要存在于工科规模较大的清华,本校博士就职比例超过半数(50.5%),而北大则较为均衡(33.8%)。

人文、社科院系的近亲繁殖现象集中存在于北大,其中人文学部新任教师中42.9%为本校博士,而社科学部新任教师中有46.8%为本校博士。清华在经管(94.9%)、理科(86.1%)等其他五类学科的新任教师中非本校博士的比例较高,除了非本校博士占比77.8%的社科院系之外,其他学科非本校博士比例均超过80%(医学90.3%,人文88.2%)。而北大的工科、理科和医学类院系中本校博士与非本校博士比例基本维持在3∶7左右。

总体来看,两校经管类学科的新任教师都以非本校博士为主,只有很少一部分教师是本校毕业的博士。另外,

两校新任教师群体总体上都由三成本校博士和七成非本校博士组成。

但北大、清华两校的人文社科和工科院系近亲繁殖问题较为明显,而在经管类学科近亲繁殖的现象较少发生。

近年来,千人计划、青年千人计划等各类国家人才计划项目相继颁布,为各类顶尖科研人才提供了较为优厚的归国条件。北大、清华两校是很多归国学者的理想就职单位,而高校在招聘教师时也会着重考虑其是否入选各类人才计划。总体而言,810名新任教师中有348名是通过各项人才计划引进的,其中清华引进教师182名,占总体的40.4%,而北大引进166名,占总体的46.1%。可见,

通过各类人才计划引进的海归学者是北大、清华新任教师的重要组成部分。

具体而言,入选青年千人计划的新任教师在各类人才计划的总体数量中所占比例超过50%,其中北大新任教师中的“青年千人计划”学者共90名,占总体的54.2%;清华101名,占总体的55.5%。除青年千人计划外,国家杰出青年科学基金和优秀青年科学基金等人才计划所引进的教师占新任教师总体的17.8%。其中,清华由这些项目引进的教师相较北大更多,占比达到22.0%。

值得注意的是,清华在几个主要人才计划项目中聘用的教师数占比普遍高于北大(清华97.8%,北大79.5%),而北大的人才计划项目类别则更加多元化,166名项目引进人才中有20.5%的教师是通过其他人才计划引进的。

分学科来看,因为千人计划、青年千人计划、“杰青”、“优青”主要面向自然科学和工程技术领域,通过这些人才计划引进的学者主要集中于理、工、医三个学科,人文社科和经管领域基本没有入选这些计划项目的新任教师。

就工科、理科、医学类院系而言,两校均有一定比例的新任教师是由人才计划引进的。尤其在理科和医学,这一比例高达58.2%和59.6%。可以推测,

是否拥有人才计划头衔是自然科学和工程技术类新任教师竞逐教职的关键因素,而没有人才计划头衔的应聘者可能处于劣势。

总体来说,

尽管学术产出和科研能力可能是影响学术人才精英大学教职获取的核心因素,但是博士获取机构的学术声望、高校内部的学缘关系、学术人才的海外经历与其入选的人才项目也在其求职过程产生不可忽视的影响。政府、高校和学术人才都必须因时因地制宜,形成与时代发展相符的应对策略。由此,本笔者就“双一流”建设高校师资队伍建设提出以下建议:

一、不同院校、学科应当注重用人标准设置的灵活性。

随着学术劳动力市场的竞争愈发激烈,精英大学的招聘门槛一提再提,尤其是近年来对人才计划的重视直接导致学术人才的海外科研经历成为求职的必要条件。然而,这种招聘标准的制定可能存在没有兼顾学科差异等问题。因此,高校在招聘教职人员时应当灵活考虑、综合判断,避免设置简单的“一刀切”政策,从而错失优秀的学术人才。