我们将校招量超过1000人且使用测评工具的企业称为校招大流量企业

,这类企业通常为了应对大量的简历投递,会在校园招聘的设计上有更多尝试,对校招效率和人才质量有更高的要求,积累了丰富的实践经验和数据。

01

互联网行业:我们坚信思维+实干才能改变世界!

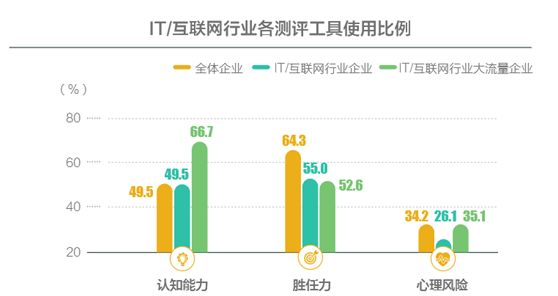

IT/互联网行业是近几年校园招聘的新贵,行业中最看重毕业生的胜任能力,从数据来看,有

55%

的企业会选择考察毕业生的胜任力,

49.5%

的企业会选择考察毕业生的认知能力水平。

在对毕业生的“软实力”——胜任力的评估上,

IT/互联网行业最看重的胜任力维度是

团队合作、学习能力和认真负责

,且较其他行业更关注毕业生的

创新能力、严谨细致和分析能力

,也印证了其岗位对认知和思维能力的看重。

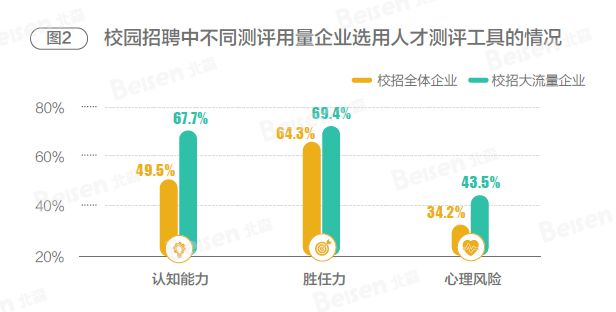

与普通流量企业相比,大流量企业在考察毕业生综合素质时,会有更多的企业看重候选人的认知能力水平,超过全体企业约17%。

总体来看,IT/互联网行业整体比较偏爱学习能力好和胜任力高的毕业生,

大流量企业更期待脚踏实地的引领者:有创新精神,讲究快速执行,通过团队协作和坚忍不拔的精神,将创意变为现实。

02

房地产行

业:我们需要“

天生要强

”的毕业生!

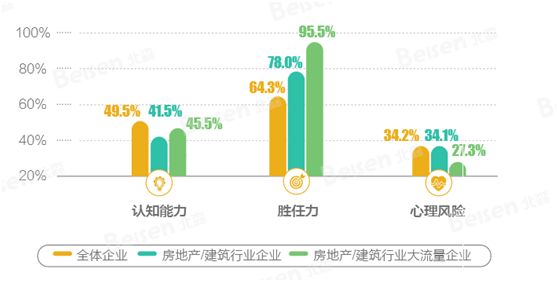

房地产/建筑行业最看重毕业生的胜任能力,有

78%

的企业会选择考察毕业生的岗位胜任力,测量毕业生胜任力的企业比例达到了

95.5%

,

这说明人岗匹配、人和组织的匹配远比学习能力强更受欢迎。

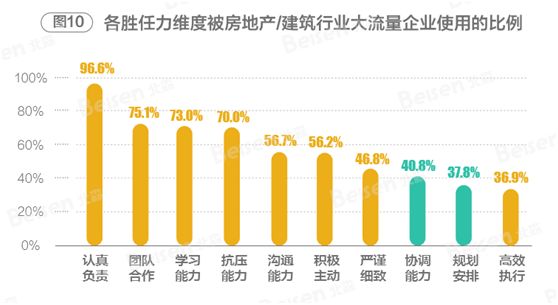

该行业的大流量企业,则在关注全行业都关心的认真负责、团队合作、学习能力、抗压能力、沟通能力、积极主动和高效执行之外,

更看重协调能力和规划安排。

总体来看,

他们更期待有条理的执行者

:协调他人,系统性地高质量实施规划,能在高压环境中保持工作的节奏,储备适应未来的知识。

03

金融行业:我们需要元气满满的推动者!

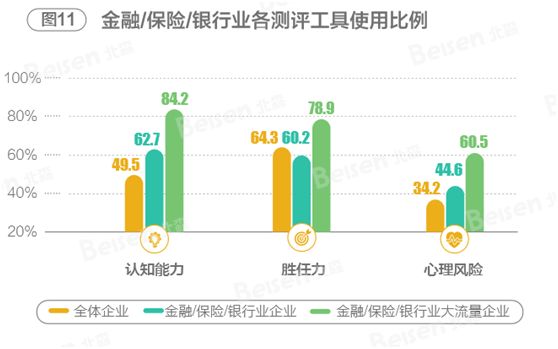

金融/保险/银行业相对来说,更看重候选人的认知能力水平,对心理风险水平重视程度相对更高。数据显示,

62.7%

的企业选择考察毕业生的

认知能力水平

,

60.2%

的企业选择考察毕业生的

岗位胜任力

,

44.6%

的企业选择考察毕业生的

心理风险水平

。

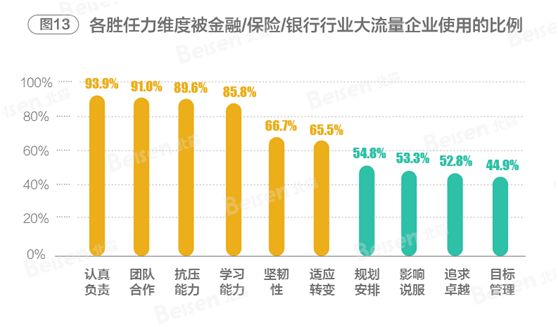

对毕业生胜任力的要求上,

金融/保险/银行业最看重认真负责、抗压能力、团队合作、学习能力

。这四项的选择显著高于其他维度,尤其是

认真负责

,有

94.1%

的企业选择考察这项胜任力。排名第二的是抗压能力,这也与全行业状况有所差别,这从某种程度上体现了金融/保险/银行业高压力行业的特点。

该行业的大流量企业,除了看重全行业都关心的认真负责、团队合作、抗压能力、学习能力、坚韧性和适应转变外,更关心毕业生的规划安排、影响说服、追求卓越和目标管理。总体来看,

他们更期待高能量的推动者

:有抱负,带动他人高质量实施计划,并快速适应变化的环境。

04

制造行业:聪明&匠人精神,Yes,就是你了!

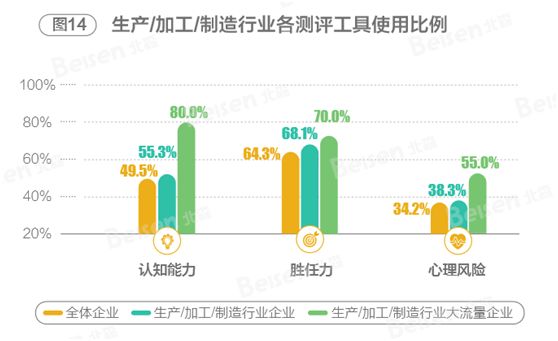

生产/加工/制造行业的企业中,有

55.3%

的企业选择考察毕业生的

认知能力水平

、

68.1%

的企业选择考察毕业生的

岗位胜任力

,

38.3%

的企业选择考察毕业生的

心理风险水平

。对毕业生在三大能力的考察比例均高于全行业水平,这一点甚至超越了IT/互联网行业和房地产/建筑行业。

该行业的大流量企业中,更是明显提升了对认知能力和心理风险评估的重视程度,有

80%

的大流量企业选择考察毕业生的

认知能力水平

,

55%

的企业选择考察毕业生的

心理风险水平

,均显著高于行业和全体企业水平。

在毕业生的“软能力”上,该行业企业、大流量企业和全体企业看重的胜任力相同,总体而言,

他们更期待能适应变化的工匠:响应环境的新变化,通过团队协同,一丝不苟、坚忍不拔地打磨出精致产品

。

05

各行业大流量企业展现的4大校招新趋势

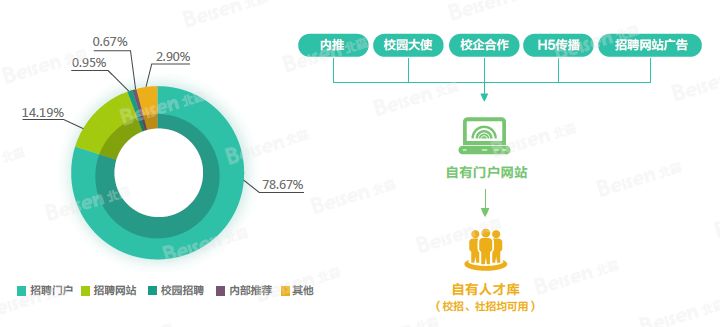

校招大流量倾向以自主运营的招聘系统为基础,通过校招门户、微官网、宣讲会和校园大使等与候选人直接建立联系。

他们打破了过往依赖单一招聘网站的局限性,放开了简历获取的渠道,在自主运营的招聘系统上,更轻松施展了多项人才吸引策略,如校园大使、内推、校企合作和招聘网站广告,达到了候选人数量倍增的效果。

招聘门户已成为简历获取的主要渠道,基于此可以灵活应用多项人才吸引策略。

校招大流量企业选择更多的工具对候选人进行评价,

他们在校招中更看重候选人的胜任素质、认知能力水平和心理风险水平

。有

69%

的企业测量了候选人的

胜任力素质

,有

68%

的企业测量了毕业生的

认知能力

,

44%

的企业测量了毕业生的

心理风险水平

,均高于整体水平。

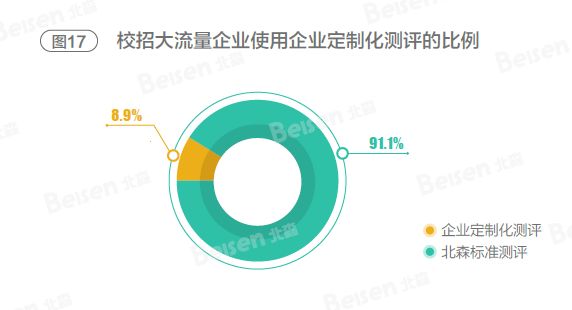

大流量企业开始关注招募符合自身人才观的毕业生,不再停留在与其他企业使用相同的测评语言,而是亮出自己的特色。

基于2017年的校招数据,我们发现约有9%的企业,完全按照企业化的人才标准招聘毕业生。他们基于自己的人才观、用自己的人才标准语言定制了企业专用的测评工具和测评报告,以期招募到符合自身人才理念的人才。

人才竞争的加剧和塑造有特色的雇主品牌形象,可能是造成这一趋势的原因。我们相信,这一比例在未来几年的校园招聘中还会继续增加。