雷立刚没有任何QQ群、微信群,没有新浪微博,没开任何网络公开课或网络讲座,没有任何网络直播间。

如有人假冒雷立刚(或自称“雷神”并故意混肴暗示其为雷立刚),或号称是雷立刚的朋友,以诱惑你进群或加你微信,或者以雷立刚名义让你加入任何收费项目,都属于欺诈行为,提醒所有网友遇到上述现象,可随时在本公众号留言或者消息里向本人求证

。

更建议

立即直接拖黑该人,因为如果不是别有用心,何必假冒他人?既然他假冒我,必有所图,因此建议读者朋友立即拉黑他。

-------------------------

(普罗旺斯)

从普罗旺斯到阿尔:在郭家桥怀念长顺上街

●雷立刚

【制造火焰的人】

如果我的记忆没有发生紊乱,那么,那幅不断打动着我的油画应该是上海双年展上的作品,那是一个孤独的杂耍艺人,在大片的黑色的背景中,他的口里正喷出火焰,火焰象蛇一样妖娆,邪异而风情万种。然而在火焰的后面,喷火的艺人孤独并且落寞,这种落寞因火焰的万般风情而尤其令人揪心,那是一种可以将心撕成玫瑰花瓣般碎片的纠缠撕扯。

六年以前,当我第一次失去

爱情

的时候,我爱上了一首歌谣,那是一首英文歌,叫《卡萨布兰卡》,我费了很多功夫,才终于将它的歌词抄全,然后拿着词典,逐行逐行地翻译给自己,再唱给自己听。我在反复的独自吟唱中时常自己感动自己,我就象歌中唱道的那样,猜测着在卡萨布兰卡,那座我从来没有去过的城市,有许多破碎了的美丽的心,那些心因破碎而美丽,二者无法俱全。我以为,这是一个符合自然的解释,对于完美的事物,我有着天生的惊恐疑虑,完好的美丽似乎总存在于即将破碎的危险里,而破碎之后的美丽使我感到安全。

就象那首歌谣里的歌者没有到过卡萨布兰卡一样,我没有到过上海,所以我自然也没有参观到双年展。我是在互联网上看到那幅油画的,在看到的第一个瞬间,我就被打动了,或者说,我被画里的忧伤打动了。

因为被打动,我几天没敢再看,当几天后我终于鼓起勇气想要再看时,页面却已经更新了,我后来用搜索引擎找到网上双年展的作品集,却怎么也找不到那幅画儿了,它就象一场梦一样,陡然消逝无痕。

我只好在脑海里不断回忆那幅图画,如同那个歌者反复去电影院里看那场远去的电影。歌者因为电影里的怀旧爱上了忧伤,而我则因为那个制造火焰的喷火人爱上了异乡——只要是异乡就可以,不必是上海,确切地说,我不喜欢过于灯红酒绿的流金之城,我渴望生活在类似于普罗旺斯或者阿尔那样阳光明朗而平实的地方——但是,它必须是异乡,我可以在那里担当一个异乡人的角色,如同那个孤独的喷火人,将寂寞制造成火焰。

这是一种彻骨的浪漫主义。

我知道关于浪漫的一些秘密:适度的浪漫如同在夜风里拉小提琴,可以为你赢得

爱情

,又如在普罗旺斯写点轻松的随笔,可以为你创造隐士的美名同时又带来实惠。

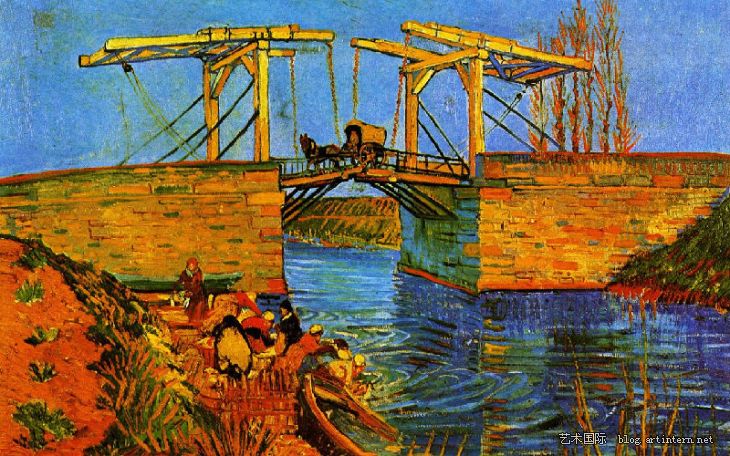

但是,极端的浪漫主义却是狰狞的,比如顾城远逐自己于小岛,比如温森特·梵高要“向南,向南,再向南”,他们对普罗旺斯不屑一顾,如同高更说的,“如果你认为在普罗旺斯就可以得到真正的阳光,那么你错了”,梵高不打算犯这种错误,于是他选择了“阳光可以把你晒疯的阿尔”。为此,他付出了惨重的代价,先是失去了耳朵,后是失去了生命。

无疑,后一种浪漫更为惨烈,因此作为旁观者更容易被震撼,但我并不认为前一种浪漫就是虚伪的浪漫,这和每个当事者的心性相关,都可能是彻骨的浪漫主义,因为都可能不失真诚,只要真诚,就可以彻骨,我作如是观。

但是,每一个不得不选择浪漫主义的人,都不得不面临这样一种抉择:你准备追求极端的浪漫主义,还是适度的浪漫主义,或者说,你选择普罗旺斯,还是阿尔?当然,前提是如果上天给予了你这种抉择权的话。

(阿尔的吊桥)

【郭家桥】

在郭家桥,我几乎再次见到了那个喷火的艺人,不过,不是在画中,而是在我租住的灰色楼宇下。

我租住的那个小区里面几乎都是修城市干道时的拆迁户,这是一些拆迁楼,很明显地比那些“高尚商住社区”色彩单调得多。灰色是这些楼房的主体色,如同这些拆迁户们面容的颜色。

他们大多因干道占地而农转非,但是却都几乎没有找得到工作,他们的收入相当部分地依靠出租住房的租金——这里靠近川大南门,求租的学生很多,租金水涨船高,价格不菲。而这个灰色的小区也因为大学生们的成群涌入,多了一些亮色。

即便是暑假,这里的学生依然不少。我混杂在里面,穿着白色的T恤,留着规矩的平头,仿佛一个大三的学生。与那些长发披肩的另类人士相比,我少了很多特色,同时,我也不具备那些白领人士充满职业感的动作或者他们那足以打动小女生的成熟味道,这令我普通的外貌显得更加普通,毫不起眼,成了郭家桥一个随时可以被路人忘记的异乡人。

这使我在有几分欣慰之后,却又涌起几分失落感。

这种失落感在我就餐时尤其强烈。我们这里就餐的情况是这样的,在几幢会头土脸的楼宇下面的空地上,有大约5家简易露天饭馆,说是饭馆,实在有点夸张,其实就是一些随时可以拆走的小摊摊。成都的物价不贵,这些“简易饭馆”的价格尤其便宜,一份单锅小炒3元,饭随便吃。稀饭干饭都有。再说这里顾客们的状况,以民工为最多,这里紧靠二环路,有很多在建的楼房,因此也就有很多的民工。他们大多三五结伴而来,仿佛是在城市里连吃饭也不敢落单,他们黝黑着膀子,赤膊上阵,还喜欢喝二两小酒。但是,他们其实构成了这些“饭馆”最主要的客源,但是,“饭馆”的掌柜们却并不热情相待,在同时点菜的情况下,掌柜们一般先给那些大学生们炒菜。当然,大学生们受到的礼遇又不如白领,这里的白领也不太少,他们大多是和女大学生在这里租房同居,每次他们来时,掌柜门最为笑脸相迎。

我的“尤其强烈的失落感”正是发生在这些掌柜们笑容中的冷热炎凉里。我大学毕业5年了,但如前所述,始终没能有幸具备白领气质。每次我去吃饭,掌柜们都会大着嗓子招呼:“嘿,同学,吃点什么?”我尽管早已经接受了“同学”的称呼,但当我看到一个比我晚来的白领,先吃上炒菜时,依然心绪难平,或者说,心情十分复杂,简直使我对自己曾那么坚定地选择的这种远离社会分工的自由而贫穷的生活,产生了怀疑。就在这时候,我感谢命运使我再次见到了那个制造火焰的人。

那个制造火焰的人就在三米开外,他正赤着上身,满背淌汗,他一手拿着铁锅,一手拿着锅铲,他在炒菜。当他用力一抬手,将菜翻动时,火焰腾空而起,无限妖娆。

炉火熊熊燃烧,他就在炉火之侧,在这7月流火的夏天,在这正午的阳光下,气温起码接近摄氏40度,他正在制造着火焰,而他却浑然不觉。

为了生计,他担当了一名炒菜人,在掌柜者的驱逐下,他必须将烈日和高温浑然不觉,必须将与付出不成比例的收入浑然不觉,他还因为社会没有给予他足够受教育的机会,主动地将自己是一个火焰制造者这一身份浑然不觉。他永远也意识不到他每天都在制造火焰。

但是,这有什么关系呢?尽管他不关注自己是否在制造火焰,尽管他没有运气进入双年展的画中,但他和画中那个孤独的喷火人有什么区别呢?

他们都曾在未曾意识到的某一些时刻,制造出感动了旁人的比烟花更美的热烈的火的变幻之花,这,就够了。

在我幸运地再次看到美丽火焰的这天的晚上,我座在我10平方米的租来的房间的窗前,心里泛起一种隐隐约约的感恩之情。我实在说不清楚那种感觉的细节,但我突然对周围的一切涌起一种宽容,曾经,我是一个极度苛刻的人,我无法容忍别人得意的笑声,或者那些在我看来很愚蠢的言行,然而此刻,我恳求那些曾被我刻薄相待的人和物都原谅我,那些被我追着一脚踩死的蝴蚣,那些被我故意划脏的墙壁,那些被我刻上“雷立刚到此一游”的风景区里的树,请你们都宽恕我,好吗?

(喷火者)

【长顺上街】

我还要请求一条街道宽恕我,那条街道叫做长顺上街,它曾给予我那么多的温馨,而我却曾那么毫不在意。

此刻,我坐在郭家桥租屋的桌前,从下午5点半一刻不停地写到现在。窗外夜色未深,有着一些炎炎夏日里少有的温柔的风。我的怀念如同这些风一样羽翼轻柔。我记得长顺上街附近所有街道的名字:

在那附近,东面那条最大的街道,叫东城根街。我刚大学毕业时,单位给我们三个新来的单身汉分了个单间,那个单间位于一幢建国初年修建的红砖老楼里,那幢老楼有一个古怪而有意味的名字叫作“多楼”,在“多楼”的第三层,也就是顶层,我们房间的窗口紧临喧嚣的东城根街,即便在深夜两点,汽车的呼啸依然穿耳而过。

与东城根街平行,远远地相伴而行的,就是长顺上街。我曾在那条街道靠近金河的地方,拥有过一套65平方的住房,我赶上了福利分房的末班车,单位里的人都说,你们这一批进来的,真幸运呵。是啊,记得刚拥有自己的房子时,幸福得如同置身天堂。房子在二楼,窗外是一棵大树,清晨,树上居然会有鸟叫,这在闹市里是多么让人惊喜。

长顺上街不仅慷慨地送给我天堂般的住房,送给我鸟儿的鸣叫,甚至还把四周其他优美的街道作为后花园顺带送给了我。从北往南,我的后花园依此是:宽巷子,窄巷子,井巷子。它们离我均只有几步之遥。我时常在夜色温柔的晚上,散步于这些清代的古巷里,巷子悠长,古韵十足,却不阴森,这就尤其难得了。

一切已经过去,我经过长顺上街,而长顺上街其实同时也在经过我。这是一种状态,无所谓悲喜,如同月有阴晴圆缺,都是一种必然的轮回,人类硬要在上面附加很多的感伤,其实那些感伤对于人类之外的一切,甚至他自己之外的他人而言,都是局外之物。

对于所有的风景和回忆,在很多时候,我们所能做的无非是:面临,经过,然后记住或者忘却。

除此之外,渺小如沧海一粟的个体,究竟还能做些什么?

对于人的主观能动性,我是天生的悲观主义者,充其量,在面临一个异乡时,我们或许可以尽量分清它普罗旺斯还是阿尔,但是,即便是这种简单的区分,对我来说,也很不易。

比如,我悲哀地发现,我曾经以为长顺上街是我的普罗旺斯,而郭家桥则是我的阿尔,然而此刻,我开始怀疑,或许我已经在命运的失之交臂中,把普罗旺斯和阿尔搞反了。

7月12日下午5:30—晚上9:11分

雷立刚写于郭家桥

(长顺上街)