文/宋常铁 来自作者公号:萌大叔168

9月25日,国务院的一份文件引发全国热议。文件要营造企业家健康成长环境,弘扬优秀企业家精神,更好地发挥企业家作用,中央首次聚焦“企业家精神”,柳传志、王健林、许家印、郭广昌都表态回应了。

是的,大家终究还是要过日子,要吃饭。

只有做过民营企业家,至少是民企高管的人,才能切身感受企业家要怎样的付出。

9月28日,凤凰财经发表“食业家”的文章《中国企业家:丧家式生活》,文中说道:“企业家表面看上去风光无限,而一旦选择成为了一名企业家,便意味着他的一生从此将与压力、竞争、劳累、焦虑结伴而行。他们的大败局不是他们亲手构建的企业帝国突然崩塌,而是常年过着丧家式生活。中国企业家几乎是最累的一个群体。中国的企业家,只有企业没有家。”

陶华碧,一个没上过学、连自己名字都写不好的农村妇女,却凭借一罐老干妈,将中国品牌推向了全世界。她曾被班车售票员推下车,为此她要走几十里。她说:“经过风吹雨打、日晒雨淋,才算真正的企业家。有些企业家你别看他说的,要看他实际做的才是真功夫、硬工夫,拿都拿不出来是见不得太阳,是在温室里长大的。”

牛根生亲自描述:“因为吃不起饭,亲生父亲开价50块钱把我卖了。”由养母抚养14年。90年代,一个41岁的“老男人”,竟然要大老远从内蒙古草原跑到北京来找工作,投出去50多份简历,连个面试的机会都得不到。不知道这些当年的HR和老总们如何看待自己的能力?

褚时健说的好,社会都是以成败论英雄的。

商业评论家王育琨这样描述中国企业家的刚硬与脆弱:“直到有一天,那坚硬的躯体轰然倒下时,人们在震惊之余,不明白为什么如此坚硬的身躯会毫无征兆地坍塌。从他们身上,我们可以看到,有志者不是从不失败,而是从不妥协。因此,即使他们在最孤独的路上如飞蛾扑火般的投身于“丧家式生活”,也要跳起最绚烂的舞蹈。”

很多人羡慕金融业的高薪,首先,你高考时专心为金融学专业打拼吗?你的分数考得上吗?其次,你知道金融业的压力有多大?多少存款指标你是不可能实时都完成的,多少投行人士是没有家的,一天飞几个城市。

越是失败的人,越不肯反省自身。

如今,

要发扬企业家精神,首先,要为企业家正名。

企业家有什么作用?只是榨取剩余价值的剥削者吗?

我一直认为,剩余价值论对企业家的作用错得太肤浅

,但也只能说到作家冯学荣这个水平——马克思的剩余价值理论的根本性错误,也正在于他忽视了“组织者”的作用:企业家组织了社会生产活动、扮演了配置社会资源的重要角色。

不是一堆生产资料加上一群劳动者,就自然产生了价值和剩余价值,即使不要科研人员,工人也要个班组长吧!

著名经济学家许小年指出:亚当·斯密、李嘉图等人提出劳动价值论,片面地认为劳动是价值的唯一源泉,完全否认土地、矿产、资本、知识技能和制度对价值创造的作用。由于不反映资源的稀缺,该理论在实践中无法指导资源的配置,已被价值的供需决定论所取代。劳动价值论不成立,剩余价值、剥削、阶级斗争就无从谈起。

我们可以想象,要倡扬企业家精神,就必须根除满脑子“剥削”、“压迫”、“剩余价值”、“对立”、“斗争”的旧思想,否则,社会无法和谐共进,发扬企业家精神就无从谈起。

以前年轻时,看过很多经济学家和老干部反对市场经济改革,为国企效益低下辩解,说国企承担社会责任,难免亏损,只有国企才是社会主义的依靠,才是社会主义性质的体现,尽管这些思想与中央精神已经久久地抗违。

国企担承社会责任,民企也在以纳税、公益、创造就业、科技创新、活跃市场等形式担承着社会责任。纠缠于姓社姓资,空耗时间,还撕裂社会。不论国企民企,创造的社会财富和发展机遇不是都在这片国土上吗?

那么什么是企业家精神?

作为一个从高校出来近3年,做过民企高管、国企(央媒)中层经营人员的我,如今回望高校的职业、生活体验,避免了“不识庐山只因在山中”的困境,自然对企业家精神有着别样的体验。

最具企业家精神的,一定是民营企业的领导人。

但企业家精神并不只是存在于企业家阶层中,企业家这份职业反映出的进取、创新、务实、理性、冒险、自由、理性、平和、协商、高效等文化特质不同程度地存在于全社会,蕴含在企业员工、社会各阶层之中,只要环境、条件适宜,便有大批人转型为企业家,就像上个世纪80年代、90年代人人以下海为荣那样。

企业家精神,根本上不是靠建设、倡导出来的,是充分自由竞争的市场环境天然产生的,我们不能高估政府引导的作用。

企业家精神最核心的是:进取、创新,不能先谈奉献、责任、忠诚,不赚钱的企业是耍流氓,如果不先让企业壮大,如何谈起爱国敬业、遵纪守法、艰苦奋斗,如何谈起创新发展、专注品质、追求卓越、履行责任、敢于担当、服务社会?

这份文件的出台有着深意,新华社解读称,深意包括加快建立依法平等保护各种所有制经济产权的长效机制;对大胆探索、锐意改革出现的失误予以容错(这一点必须明确);依法清理废除妨碍统一市场公平竞争的规定做法;政府重大经济决策主动向企业家问计求策等六个方面。国研中心专家、智石经济研究院执行院长朱克力说的对,就是意在给市场和企业家吃“定心丸”。

中国持续创新不足,表面上是因为企业家精神的缺失,但根源还是缺少依法保护企业家合法权益的法治环境。

陈光标说,经济下行压力太大,这几年企业家不好当了,在大力发展国有经济、加强党对企业领导的背景下,一些企业家担心国家对民营经济的态度会不会变?

企业家是现代国家发展的支柱性人才,是更具复合性的人才,由特殊的阅历养成,可遇而不可求。

在老家东北,为什么争相进编制,没有多少人愿意成为企业家?因为没有民营企业成长的环境,成为企业家的机会成本太高,既然有那么多铁饭碗、铝饭碗,就没人愿意去拿泥饭碗。

因此,只有营造企业家精神得到广泛推崇的环境,社会才能全面地充满生机,才能不断涌现出好企业和优秀的企业家,才能有实力高谈“爱国”。

历史地看,企业家不能得到高度尊重的地区和国家,注定沦为别人的原材料供应地、经济附属地,甚至殖民地。你听说过卖石油天然气的俄罗斯、沙特、委内瑞拉有什么杰出的企业家吗?

我每年至少一两次回到东北,多半是长住一两个月,至少十天半个月。许多年前,与老友在长春烤串喝酒,我说,企业才是社会的主体和主流,他说道:“不对,政府才是社会的主体”,我一听就知道东北不可救了,他还是教授。中国高校就培养这种知识分子。

东北曾经是商品经济非常活跃的地方,正因如此,才在20年代就建立了比较完善的、轻重工业和农业比例相对协调的经济体系,这不是1931年以后的表面辉煌和数据强大。可惜,这样的岁月一去不返。

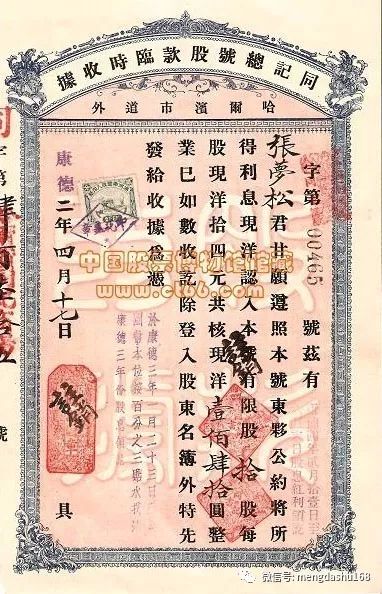

首先要说为中国证券业、期货业开山的东北企业家,1919年3月25日,哈尔滨绅商陈绍清、张凤亭、诸汾泊、于喜亭、张南均、傅巨川、王魏卿、王揆喜8人发起组织“哈尔滨证券交易所”,4月19日正式开张营业。早在1916年的哈尔滨,由海关监督侯延爽和清朝议员孟荣升等人发起成立了滨江农产交易信托公司,1922年4月1日,滨江农产交易信托公司改名为哈尔滨证券粮食交易所。

哈尔滨大企业家武百祥先生,是中国历史上著名的民族资本家。他经营的同字号工商业在上个世纪上半叶闻名于南北各地。据中国股票博物馆条目介绍,1892年7月,武百祥随舅父何善荣到长春当学徒。1901年独自到哈尔滨做小本生意,两年后与同乡赵惮唐合资创办仝济杂货店,后改为同记。1929年,武百祥的同记商场、大罗新、大同百货店三足鼎立,控制了百货行业。1937年将同记改组为股份有限公司,把139名职员变为股东。武百祥的一套管理经营之道,为哈尔滨多数商店所效仿,时至今日仍有借鉴之处。

(武百祥先生的同纪公司)

在同时期的上海,也涌现了大批优秀企业家。

《申报》总经理史量才把经营的企业、事业看作一个家族共同体,企业家与雇员、雇员与雇员之间保持着二种宗族般的人际关系,淡化了所有者、管理者与工人之间的经济关系,更多的表现出一种人性的情感联系,企业这个“大家庭”中各种关系显得更为融洽。这让《申报》长期执上海报业牛耳,成为报纸的代名词。

还有黄楚九先生对中国广告学、市场营销学的先驱性贡献。

牛人都是杂家,他是中国西药业的先驱,中国娱乐业的先驱,一生创业横跨诸多领域,时人称他为"百家经理"。他敢为人先,创下多个第一。他运用的新颖多样的广告手段,是中国广告史中重要而精彩的一页;他表现出的超前的品牌意识,是中国企业经营史上具有前瞻意义的理念;他历经的多次维护企业权益的官司,给中国司法史上留下了有价值的案例。老一辈经济学家于光远说:"我对黄楚九的经营能力是很佩服的。我当然不会用'奇才'这样的语言去形容他,但是一直承认他在商业上的确是一个很懂市场,很有本事的人。"如果要讲上世纪二三十年代的中国广告史,是绝对绕不过他的。

有人说,即使以今天的眼光看,黄楚九也足以进入世界一流广告人的行列。

这些创新,都不是政府去刻意扶持才产生的。但有一点是肯定的,是当时的治理者无意、无力或者无能导致的市场相对自由,给了他们竞相生长的土壤。武百祥在伪满时期遭受重创,在文革初期被迫害致死。史量才被蒋介石枪杀。黄楚九在经营失误之际,遭受租界势力撑腰的黄金荣、杜月笙打击,导致银行存户挤兑倒闭,以致焦虑成疾而死,又恰恰说明了中国少有百年企业、少有企业家精神普照社会的原因。

企业家精神是民族复兴的精神之源,东北复兴尤其要倡扬企业家精神。商业逻辑是人类最强大的逻辑,推动人类自由、民主、开明、包容、协作的因素成长、壮大,不仅促成文艺复兴、工业革命以来人类的巨大物质、精神创造,在史上最严酷的专制王朝和神权专制国家,也如地火涌动,为文化、科技的发展提供热能。

盛唐诗人王昌龄写到:青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

唐朝边塞诗人岑参写到:上将拥旄西出征,平明吹笛大军行。四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山动。……亚相勤王甘苦辛,誓将报主静边尘。古来青史谁不见,今见功名胜古人。

康熙亲征噶尔丹时在马背上吟出:四月天山路,今朝瀚海行。积沙流绝塞,落日度连营。战伐因声罪,驰驱为息兵。敢云黄屋重?辛苦事亲征。

贞观六年(公元632),李世民回到自己的出生地,写下了两首《过旧宅》,诗曰:前池消旧水,昔树发今花。一朝辞此地,四海遂为家。

元朝初期,中亚葛逻禄大诗人廼贤的《答禄将军射虎行》端正雄健,大开大合:“将军部曲瀚海东,三千铁骑精且雄。久知天命属真主,奋身来建非常功。世祖神谟涵宇宙,坐使英雄皆入彀……”。至元十一年(1274年),忽必烈下令进攻日本。廼贤写下《征日本》:“日本狂奴扰浙东,将军闻变气如虹。沙头列阵烽烟里,夜战鏖兵海水红。篦栗按歌吹落月,髑髅盛酒醉西风。何时尽伐南山竹,细写当年杀贼功。 ”

文学史上,散文、诗词、散曲、杂剧文风较活泼的时期,比如春秋、南北朝初唐、盛唐、北宋、元初、明初、民国,多是商品经济活跃、市民社会发育的时代,至少是社会昂扬进取、政府管理松弛的时代。《金瓶梅》不会诞生在明朝前期严酷专制的时代,那样的时代盛产颂圣者。

东北的社会资源和发展机遇,都掌控在机关、事业单位和国企手中,站茅坑不拉屎,却看着瑟瑟发抖的民企苦熬寒冬,久了,只有用脚投票,再后来,就没有了后来。

上次回东北,我问地税局和银行的同学,我说,作为吉林省第二大城市,满街没看到像样的企业,沾点网络、电子之类科技边儿的更没有,就是饭店、洗浴、药房、超市,怎么收税?哪有贷款客户啊?他摇头,只有一声叹息。

责任均等必须与权利均等相对应,强调企业家责任,就要为民企创造应有的社会、市场、舆论、法制环境,让企业家和创业者尽管奋发进取,才能有企业家精神发扬光大的土壤。

东北的历史,一错再错,也是太贪恋安稳。

从小看到的亲友都是在上班,不是国企就是集体企业。农村则一家有几十亩地,还可以自由半自由地开荒。至于山区,则有民谚:“关东山,好混穷”,不在东北山区出生,就不知道东北的山富饶得不是只能用于旅游。

但是,你上个什么班呢?那几个小钱怎么也有优越感?

其实,目前整个中国也在“东北化”。 电视剧《人民的名义》的台词说的好:“中国的企业家不是在监狱,就是在通往监狱的路上。”

改革开放四十年来,我们一边骂着西方,一边学着欧美,通过快速复制技术和管理,实现了经济的飞越。却不肯为深化改革多迈一步。

十多年前,经济学家杨小凯和林毅夫的争论,就是杨小凯等先生预见了后发者抄近道获得的优势,可能是陷阱,错过制度、文化全面出新的机遇期,就不仅不能保证经济增长百年甚至更久的可持续,落入中等收入国家陷阱,导致长期动荡,甚至一切归零。代价无以言表。

但是,被胜利冲昏头脑、以政治正确至上的国人听不进去,即使看得懂,也不愿意在自己这一代承担任何风险和代价,这本质就是缺乏企业家的进取、创新、理性和冒险精神,是甘于懒惰、平庸,不肯共赢协作,不肯科学经营自己的命运。

今天,我读到了9月28日艾川的原创文章:《当林毅夫遭遇人工智能,后发优势理论会不会被秒成渣?》,非常好,不仅因为此文提醒国人,十多年前杨小凯先生对林毅夫“后发优势理论”的质疑多么英明,也提醒国人多关注技术革命带来的可能是颠覆性的冲击。其实,2016年3月16日搜狐财经就发表过邓新华先生文章《待人工智能裁决日,我赌张维迎赢过林毅夫》,这些是“先知”的声音。

网上最近有许多对于我的评论,也有质疑声,作为媒体人,我梳理了声音的来源,发现是一些本土东北人。是因为,我提出国退民进、国企痛下决心改革、官僚体系大换血、事业单位大整顿,在特区规划中成团队地引进长三角珠三角的人才,他们感觉这是出卖东北人利益,而质疑林毅夫方案提出的纺织产业、电子信息产业规划则被认为是阻挠国家的进一步投资。