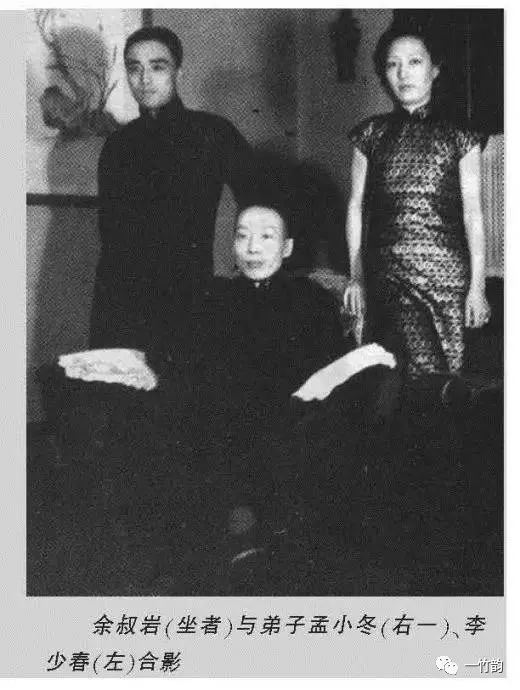

1967年,“冬皇”孟小冬老师由港来台,这是余派在台湾的最重要的大事件。

清光绪末年,原籍山东、出生于上海的“冬皇”,出身梨园世家,从小浸润在京剧的氛围中, 幼年在无锡初次登台即一炮而红。启蒙师傅以孙(菊仙)派教学,但她却向往谭 (鑫培)、余(叔岩)唱法,追求京朝派老生正统之音。她l4岁离开上海,一路辗转北上,得陈彦衡、陈秀华、王君直及琴师孙佐臣等的指点;l8岁在北京登台即受到欢迎,赢得“冬皇”美誉。虽经历感情波折,舞台生涯时断时续, 但她始终执著追求余派艺术。抗日战争期间,她立雪余门, 风雨无阻地向余叔岩大师学戏5年,得余师亲授近二十出, 其中得余派真传、逐字逐句连唱带身段地学会的有《洪羊洞》、《捉放曹》、《搜孤救孤》、《击鼓骂曹》、《失·空·斩》、《乌盆记》、《二进宫》、《珠帘寨》、《武家坡》、《御碑亭》等,并于1938年l2月24日由余大师亲自把场演出《洪羊洞》,非常成功,轰动九城。

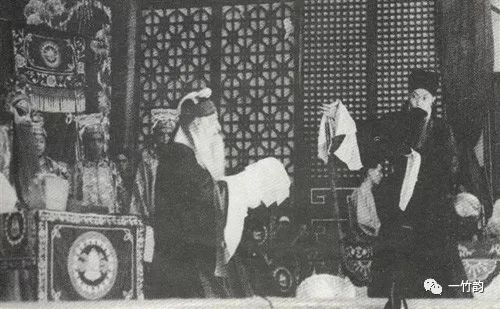

孟小冬《搜孤救孤》

1947年杜月笙先生60大寿,孟小冬义演《搜孤救孤》。两年后杜、孟在香港举行婚礼,又两年后杜先生病逝。次年(即1952年),杜夫人姚谷香女士扶柩来台,葬先生于台北汐止,姚女士亦定居台北,居住松山光武新村期问,除了教学,还在重要节庆时偶尔登台演。

而孟老师独居香港16年,清唱调嗓,说戏授徒,学生中以赵培鑫、钱培荣、吴必彰等最为知名。后定居台北东门信义路。台湾京剧艺人和爱好者多以朝圣的心情拜访,辜振甫、曹曾禧、周正荣、叶复润等均登门求教,但孟老师因患有哮喘病,体弱而深居简出,几乎没有公开活动。孟老师于1977年病逝台北中心诊所,全台京剧界、文化界乃至社会各阶层无不哀悼,表达对艺术家的最高礼敬。而后,波丽唱片行出版了纪念录音专集《凝晖遗音》,弟子们出资在台成立“孟小冬女士国剧奖学基金会”,每年由杜美霞董事长主持,选拔艺校学习余派的优秀学生,发给奖学金。目前在 台湾京剧剧团老生行当中坚守岗位的著名演员,几乎都是在学期间奖学金的获得者 。

孟小冬老师来台后虽未演出,但因余派正宗嫡传居住台北,如同精神坐镇,对保持京剧传统艺术有深远的影响力。这是学习余派艺术的标杆,能使余派老生艺术的品质向上提升,更能向社会基层的宽广面扎根落实,尤其是淡泊孤寂的生活方式,更具有某种象征意义。

台湾大学戏剧系教授、国光剧团艺术总监王安祈女士在其《生命风格的复制——以余叔岩、孟小冬师徒关系为例》论文中有这样的分析:“余派多有一股孤傲气。剧中人物面对世俗人情,无法妥协,无力周旋,只能激愤、无奈、却仍执著坚持‘寂寞沙洲冷’的情调贯穿全局。”“孤傲之气不只是戏的人物或情节,更是余派唱腔的风格神韵。”“孟小冬在情感与战火波折过程中,终其一生对佘派追摹向往,从艺术的模拟直至深入筋髓,甚而至于生命风格的复制。”

孟小冬于张大千家中聚会演唱,操琴者为名琴师王瑞芝

这是学者对余、孟所做的文化心灵角度的解析。孟小冬生命风格见证了流派艺术底层的文化意涵,也反过来更彰显了余派戏人物性格和唱腔韵昧中的情感内蕴。

奇妙的是,这样的唱腔韵味以及人格特质,竟然贯穿于余派在台湾伶票两界几位人士的身上。

台湾“四大须生”之一、兼宗余杨的周正荣先生,对于艺术的执著精神,不仅是苦学的典范,更能体现人格的孤傲。当代台湾京剧界因传统资源不够丰厚,师资有限,只能转而从戏剧性的角度加强新编戏的情节高潮和张力,以期培养新观众。在创新蔚为文化风潮的时代,周先生对咬字、发声、落腔、归韵、气口、喷口等一字一音的执著,都彰显了“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的人格精神特质。周先生数十年舞台生涯的精彩唱腔,更是台湾剧坛重要的余杨代表之音。周先生的拿手戏包括《洪羊洞》、《捉放曹》、《搜孤救孤》、《击鼓骂曹》、《失·空·斩》、《乌盆记》、《二进宫》等,而《问樵闹府·打棍出箱》更是两岸已绝少演出的珍品。

如果以同样的角度来观察,票友坚守余派传统也具备了同样的气质。票友虽不必面对票房压力和观众市场,不必考虑戏剧性,但票友也没有因此而放松自己。以我个人学戏为例,没有科班幼功,也没有专业艺人的压力,却始终不敢懈怠,一直专注余派唱法,孤独地坚守艺术方向。我青年时期跟随姚谷香女士学戏。姚老师唱老生、老旦,嗓音高亢又偏向汪(笑侬)派,但她并不教我汪派,可能因我的嗓子条件适合学余,而因材施教,竟教我余、孟唱法。没有想到,我这样一个非科班出身的戏迷票友,竟能和两位杜夫人及杜家二小姐有着如此奇妙的缘分;更没有想到的是我学孟竟是如此曲折却又如此直接! 感念于此,我更尽一切努力报答老师。虽不常登台,但偶尔演出必然全力以赴,选择的戏码当然也必是余、孟经典。2007年冬,我为基金会策划“纪念余派传人孟小冬女士百年诞辰”系列活动,与基金会执行秘书宫星基合作完成此项有意义的任务,包括“百年诞辰纪念专辑”出刊,邀请王安祈博士做学术讲座——主讲“秋草独寻人去后”京剧老生流派解析。她对余派艺术及老生流派的传承,做了深入精辟的说明,在文学系和戏剧系学生、社会团体及京剧票友中获得极大反响。另外,我更组织获奖学金代表一起演出。这项纪念孟老师的演出活动,得到伶票们的热情支持,自己也粉墨登场演出别具深意的《搜孤救孤》。如果能够通过我不成熟的演唱,而让余、孟艺术受到现代年轻人的关注,那是我私心窃喜的。

1952年孟小冬收赵培鑫、钱培荣、吴必彰为徒

回过头来,必须谈到“冬皇”嫡传赵培鑫与台湾的关系。得“冬皇”嫡传的赵培鑫(19l3-1974),是上海著名京剧票友,1952年在香港与钱培荣同拜孟先生为师。早在1947年为杜寿演出《搜孤救孤》时,赵培鑫曾扮演公孙杵臼。1950年初,赵培鑫趁名鼓师杭子和随杨宝森到香港之时机,邀当时在香港的名琴师王瑞芝一同为其伴奏,录下了《珠帘寨》、《击鼓骂曹》、《战太平》、《碰碑》等余派名剧。后来赵来到台湾,1959年参加八七水灾义演《四郎探母》,与哈元章、胡少安、周正荣分饰四郎。赵与金素琴合演《坐官》和《回令》,大为轰动。而后又演出多出余派名剧,因唱法考究,韵味精醇,每一场演出均被视为典范,明场录音在广播电台一再播放,《失·空 ·斩》、《捉放曹》、《乌盆记》、《洪羊洞》、《搜孤救孤》、《法门寺》、《武家坡》等均脍炙人口。当时赵虽仍是票友身份,但搭配必为知名内行,如与章遏云合演《武家坡》,与徐露合演《打渔杀家》,与高德松合演《捉放曹》,与孙元坡、张世春合演《失·空·斩》,与周金福合演《乌盆记》。其间虽生意失败,因票据法而入狱,但竞传奇式地“狱中授徒”。倾心余派艺术的台大学生张昭泰,亲至狱中向赵请益。待期满出狱时,张昭泰更将赵直接接回家中,执弟子礼,朝夕学戏。得其真传的张昭泰至今仍全心支持京剧艺术,自己也在重要场合亲自登台,演出《空城计》时由出身“富连成”的著名老生哈元章配王平,更曾与顾正秋同台演出《四郎探母》、《武家坡》,并选入华视出版的《顾正秋剧艺精选》。张昭泰董事长近年更专心琴艺。北京程派名演员迟小秋来台演出,即由张董事长亲自操琴,燕守平拉二胡,一时传为菊坛佳话。