伤口敷料是伤口处理不可缺少的重要环节,伤口敷料与日俱新,种类繁多,如何选择合适的敷料令临床医护人员感到困惑。本文将结合临床案例,就常用敷料的主要成分、作用机制,以及适用范围、优缺点等进行分享。

主要成分:

棉质或合成纤维制作合成,如纱布、棉垫、绷带等。分为粗网状纱布、细网状纱布。

作用机制:

此类敷料对创面的愈合无明显作用,故又称惰性敷料。

适用范围、优点及缺点

:

主要成分:

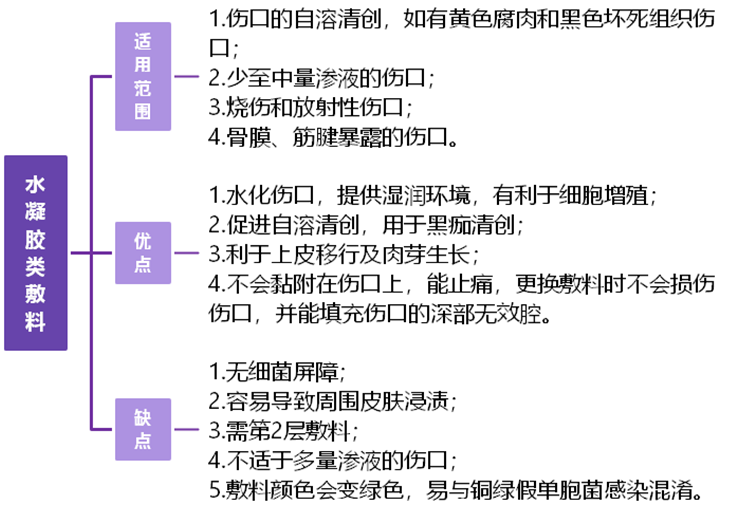

为纯水(70%~90%)、羧甲基纤维素及其他一些附加成分。

作用机制:

在湿润环境中依靠伤口自身渗出液中的胶原蛋白降解酶来分解坏死物质,以达到自溶清创的效果。

案例分享:

乳腺癌术后 5 月,切口延迟愈合,放疗前。

局部使用水凝胶敷料自溶清创,外层用泡沫敷料固定。

一天后,切口结痂已溶解,局部使用银离子泡沫敷料+水胶体敷料固定。

主要成分:

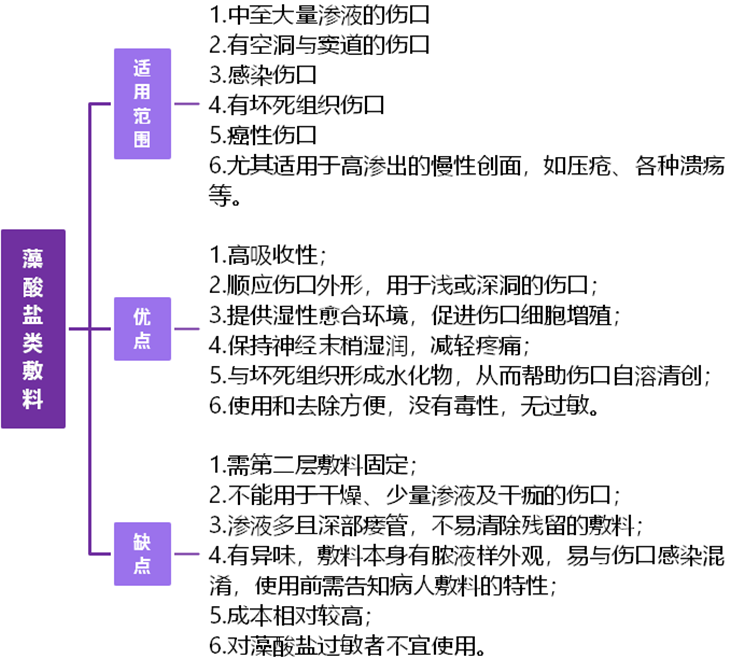

为羧甲基纤维素钠、藻酸钙,是一类从天然海藻植物中提炼出来的天然纤维敷料。

-

伤口渗液中的钠离子和水分与敷料中的钙离子进行接触性的离子交换,使藻酸钙变成凝胶,提供湿润愈合环境,促进伤口细胞增生、加速伤口愈合;

-

巨噬细胞受凝胶和藻酸钙的纤维激发而活化,去除感染组织和痂皮;

-

促进生长因子的释放,促使成纤维细胞/角质层细胞的增生,加快愈合;

-

与渗出液接触后发生钠离子与钙离子交换,释放出钙离子,起到止血和稳定生物膜作用;刺激血小板的黏着/凝集及活化内在凝血因子,达到止血的效果。

案例分享:

乳腺癌术后放疗后,切口局部红肿,皮下积液外渗,重新缝合。

4 天后的伤口,见红肿消退,渗液减少。

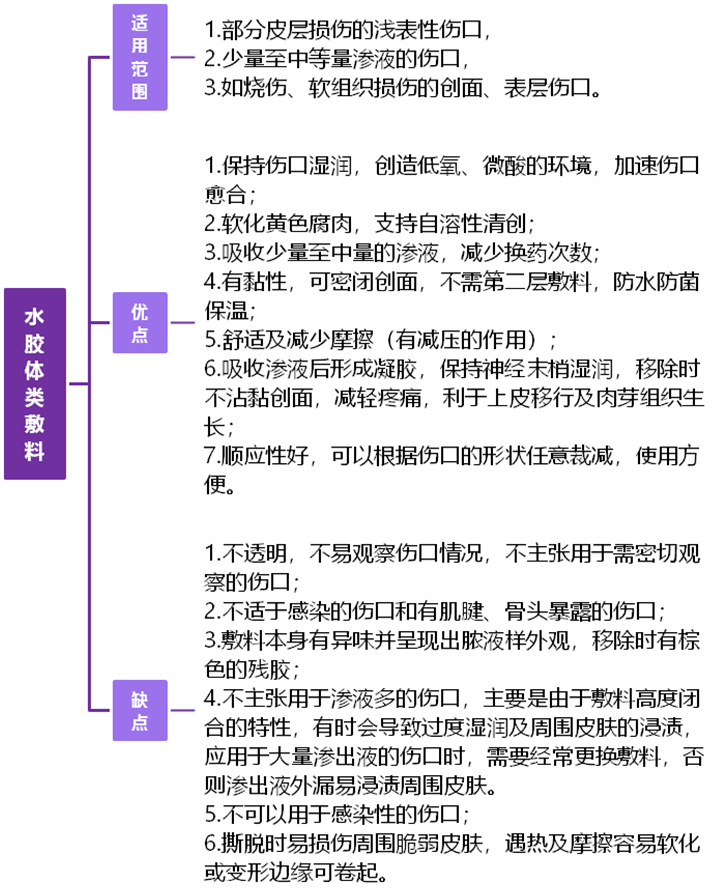

主要成分:

是由弹性的聚合水凝胶与合成橡胶和黏性物混合加工而成的敷料。敷料中最常见的凝胶为羟甲纤维素,该凝胶可牢固地粘贴于创口边缘皮肤,当吸收渗液后可肿胀 12 倍。

作用机制:

水胶体含内源性的酶,能促进纤维蛋白和坏死组织的溶解;可活化多形核白细胞及巨噬细胞,有效地发挥清创作用。含有亲水性粒子,可与水作用产生胶膜,提供湿润环境,减少疼痛,不会使新生组织受伤。

案例分享:

骑电瓶车时摔倒,致膝关节及小腿皮肤擦伤,当时用无菌纱布换药,后续采用湿性愈合方法换药。

2 周后,渗液减少,伤口采用水胶体敷料换药,促进创面愈合,保护新生上皮组织。

主要成分:

由聚氨酯和聚乙烯醇泡沫组成。

作用机制:

材料具有多孔性,可吸收大量渗出液,提供一个湿润、温暖及密闭的伤口愈合环境。对氧气及二氧化碳几乎完全通透,可作为药物载体。

案例分享:

压力性损伤伤口,局部清创后,内层用银离子藻酸盐敷料,外层用泡沫敷料固定,可吸收大量渗液。

主要成分:

一种新型的广谱抗菌敷料,为聚氨酯泡棉、羧甲基纤维素钠、银等,能快速杀菌,并持续释放低浓度银离子。

-

带正电银离子对微生物、真菌及部分病毒有高度毒性,可抑制其生长,达到抑菌作用;

-

银离子会阻碍细菌细胞壁蛋白的合成、阻止细胞核 DNA 的分裂及破坏细菌的呼吸能量链的合成,使细菌细胞壁破裂而死亡,杀菌效力保持 3d~7d。

案例分享:

恶性肿瘤患者化疗后粒细胞减少,并发 PICC 局部感染,常规消毒后,内层敷料用银离子藻酸盐敷料,外层用水胶体透明贴固定。同时静脉使用抗生素治疗。