作为一名80后,我们的童年似乎是前无古人后无来者的:一方面是物质上的匮乏:无论是城市还是乡村,计划经济尚没有完全退出政治舞台,和今天的孩子们相比,空调是奢侈品,电脑遥不可及,手机还叫“大哥大”。

而另一方面,在无数个放学后的晚上,休息天的上午,陪伴我们的不仅有米老鼠、花仙子、机器猫等外来动画,还亲历了国产动画最辉煌的年代:黑猫警长、葫芦娃、小沉香、邋遢大王……无数经典的国产动画形象在我们幼小的心灵中留下了深刻的印象。

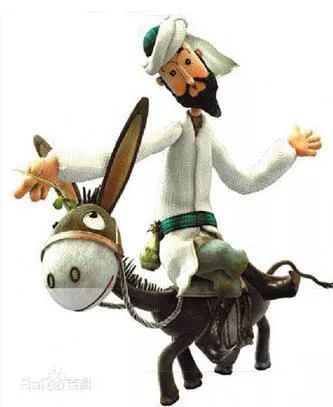

其中,自然不能忘了那个年代的另一个经典:阿凡提。上世纪80年代,上海美术电影制片厂创作了木偶系列动画片《阿凡提的故事》:骑着小毛驴、蓄着山羊胡子、“爱管人间不平事”的阿凡提几乎成了我们心中智者的象征。

今年10月1日,由上海电影(集团)有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、咪咕动漫有限公司、米粒影业联合出品的《阿凡提之奇缘历险》3D动画大电影将在全国院线上映,让我们重温二十多年前那无数个吃着西瓜,看着电视的暑假。

今天我们要说的,便是历史上真正的“阿凡提”……其实阿凡提的全称是纳赛尔丁·阿凡提,原型叫纳赛尔丁(Nasreddin),“阿凡提”是对他的尊称,维语的意思相当于“先生”。阿拉伯世界中,他还有另一个名字:“朱哈”(جحا)。

纳赛尔丁的故事西至摩洛哥,东至中国,传遍了亚欧非三洲,他的身世也有多个版本。就拿出生地来说,有说他出生于土耳其的锡夫里锡塞尔(Sivrihisar)的,有说他出生在伊朗西部的,有说他出生在乌兹别克斯坦的布哈拉(Bukara)的,也有说他出生于中国新疆的。

只知道他大概生活的时间在公元十三世纪前后(事实上目前发现最早的故事手稿是十六世纪的),关于故事发生的地点,最广泛的说法是在土耳其(同样,最广泛的说法也是他说他是土耳其人),但是在传播的过程中,很多地方的人们将故事“移植”到了自己的家乡,并根据自己家乡的情况添加了新的故事。但是无论发生在哪里,阿凡提的故事都有几个共同点:

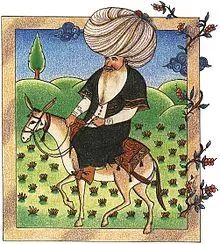

形象:骑着小毛驴,身着民族服装。

职业:学识广博的伊斯兰神职人员(法官)、哲学家。

性格:用自己的智慧惩恶扬善。

地点设定:某个小城镇

土耳其人眼中的纳赛尔丁(阿凡提)

十三世纪前后的中亚和西亚是动荡时期,无论是西亚地区的阿巴斯王朝,还是中亚地区的花剌子模王朝都在短短的时间内被新崛起的蒙古帝国灭亡。连绵的战争,走马式的统治者,让该地区的居民希望能有纳赛尔丁这样惩恶扬善的智者。纳赛尔丁的故事便是在这一背景下逐渐流传开来,并随着中亚的伊斯兰化迅速东行在中亚流传开来。

其实,在土耳其的纳赛尔丁故事出现之前,阿拉伯世界就存在一个“朱哈”的故事。“朱哈”被认为是艾布·霍斯尼·杜觉尼·本·萨比特的别名,是一个四大哈里发时期著名的伊斯兰教神职人员,他出生在今伊拉克的库法地区,并在那里居住、生活。

据说他的母亲是著名的圣门弟子艾乃斯·伊本·马立克的女仆,他自幼跟随圣门弟子艾乃斯·伊本·马立克,并曾获得过包括第三任哈里发欧麦尔在内许多人的赞许,十分受人尊敬。

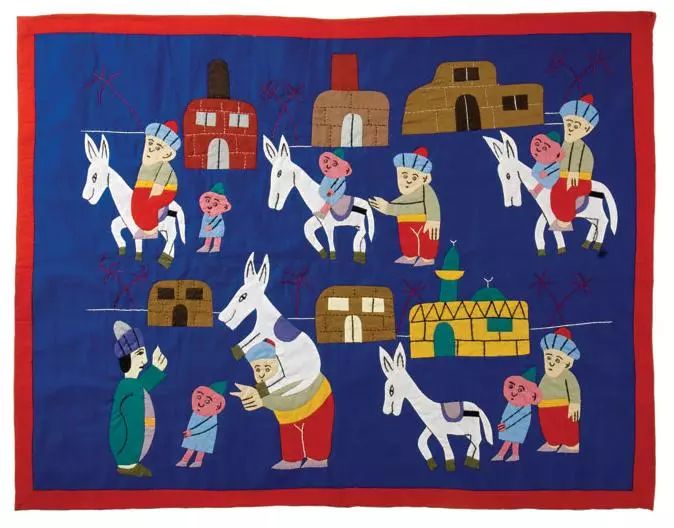

当时就有关于他的各种故事,但是多是赞颂他的美德和宽容。不过之后随着时间的流逝,到了九世纪前后,“朱哈”的故事逐渐成了阿拉伯世界的笑话,“朱哈”的形象变成了“愚蠢”:例如,那个两人骑一头驴子,却怎么也无法堵住周围人嘴的故事,最早的主人公便是“朱哈”和他的儿子。

布艺作品:朱哈和他的儿子

布艺作品:朱哈和他的儿子

十三世纪之后,当土耳其的纳赛尔丁的故事流传开来,传入阿拉伯国家的时候,“朱哈”又摇身一变从“傻子”变成了“大智若愚”的智者,很多属于纳赛尔丁的故事被安在了“朱哈”的头上,变成了“朱哈”的故事,随后“朱哈”的故事又按照纳赛尔丁的人设编出了新的“朱哈”趣闻一起向外传播。

从另一个角度来说,阿拉伯国家的人民从某种程度上也参与了“阿凡提”故事的创作。这也是阿拉伯国家一直坚称“朱哈”是阿拉伯人的原因。

今天的土耳其阿克谢希尔(Akşehir)城,有一座据传是纳赛尔丁的墓地,他的墓地被认为是他人生最后一个玩笑:四周仅四根柱子竖立,却在正面装了一个门还上了锁。每年7月5日——10日,当地都会举办“国际纳赛尔丁霍加(Hodja,土耳其语相当于维语的‘阿凡提’)节”,在这段时间里,土耳其国内外的说书人,都会来参与并以各种形式续写关于纳赛尔丁的故事。

土耳其阿克谢希尔城的纳赛尔丁墓,外层栅栏为后世加装。

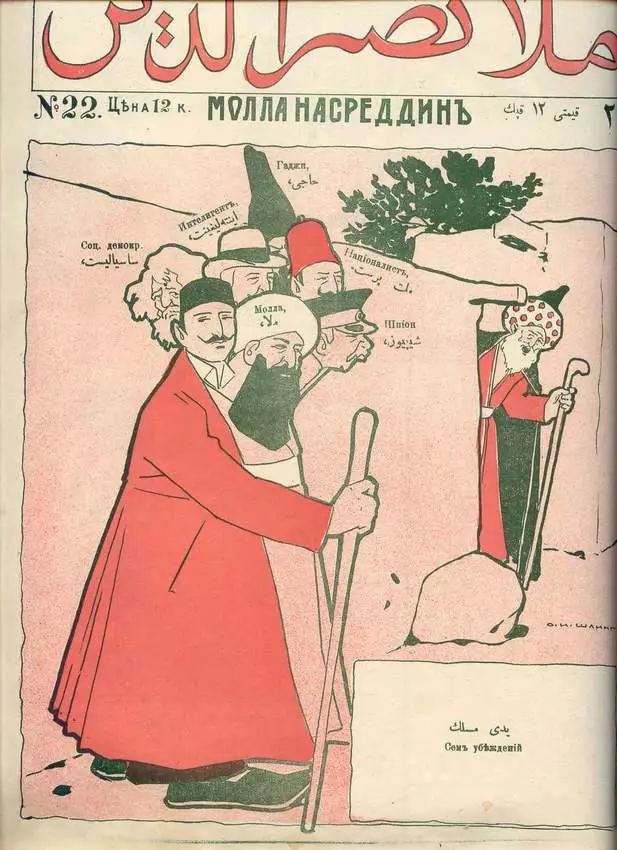

历史上,阿塞拜疆还出版过一本以纳赛尔丁为灵感的激进杂志——《纳赛尔丁毛拉》(Molla Nasraddin)。这本杂志以纳赛尔丁为榜样,刊登激进的政治、宗教文章,以一针见血和分析和针砭时弊的态度而著名,曾多次被禁又多次转移。虽然最后该杂志在形势逼迫下,于1933年终刊,但是该杂志影响了伊朗与巴尔干的文学语言。一段时间内,“Molla Nasraddin”指代的是准确描述事件的能力。

阿塞拜疆杂志《

纳赛尔丁毛拉

》封面

阿塞拜疆杂志《

纳赛尔丁毛拉

》封面

一些“纳赛尔丁/朱哈”的故事情节也出现在伊索寓言中,例如之前提到的父子俩骑驴的故事。阿拉伯古代的教法学家,如著名的哲拉鲁丁·苏优蒂(就是写过《性知识事例详解》和《关于爱爱的好处》那位,详见

2月14日文

)等都在自己的书中引用过朱哈的例子来讲解教法。

另外在非洲斯瓦西里语地区和印度尼西亚地区,也有“纳赛尔丁”的故事存在,但是名字改为“Abunuwasi”或“Abunawas”(关于阿布·努瓦斯,同见

2月14日文

,其实完全不是一个人)。深受阿拉伯文化影响的意大利西西里地区,人们以“朱发”(Giufà)的名字命名当地的民间故事人物。此外,长期生活在地中海沿岸的塞法迪犹太民间故事中,“朱哈”的名字也多次出现。

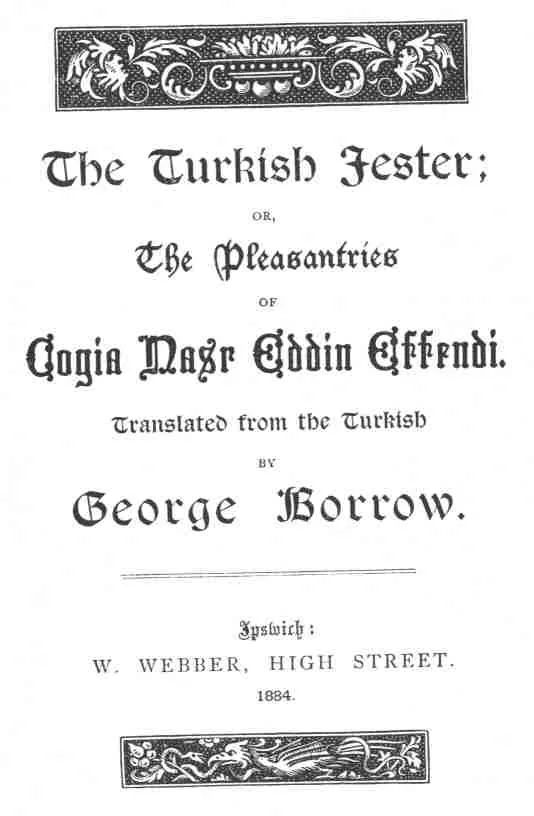

在保加利亚,纳赛尔丁的故事传入后也融入了当地的故事,并与当地民间传说人物西塔皮达一同出现,1939年保加利亚拍摄喜剧电影《纳赛尔丁与西塔皮达》(Nastradin Hodzha i Hitar Petar ),1853年,罗马尼亚著名语言学家安东·潘将罗马尼亚境内流传的纳赛尔丁故事结集出版。早在1884年,英国作家George Borrow就将纳赛尔丁的故事从土耳其语翻译成英语,并结集成册出版。

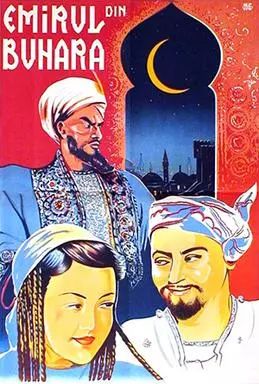

1943年,前苏联拍了一部关于关于纳赛尔丁的电影《纳赛尔丁在布哈拉》,主要在乌兹别克取景,描述了纳赛尔丁用智慧先后救了贫穷陶工尼亚斯和自己爱人的故事。1947年还拍了一个《纳赛尔丁历险记》。