网约车平台们,正处于新一轮的舆论风暴围攻之中,“No Zuo No Die”。

乘客体验实在是太烂了,乘客长时间等待,司机态度不佳,平台抽成过多,各种不平等条约……

作为一个滴滴很老的用户,至少对滴滴使用电话投诉过

3

单恶劣订单,在向客服寻求处罚的执行结果时,从来都是内部会进行约束,恕不对外通知……

互联网是给人们生产生活提供方便的,但只要掌控在逐利的私企手里,难保不出现坑民的讹作剧……

近来,舆论对网约车企业的质疑之声,不绝于耳,以上都是网约车用户的真实反馈。致力于“让出行更美好”的网约车平台,陷入了“出行不那么美好”的风波中,车越来越难打,价格更贵,司机还赚不到钱,交通也愈发拥堵,似乎各方都有无限的怨气。网约车平台,只顾赚钱,唯利是图,有政府管吗?有媒体发声吗?

网约车平台饱受舆论争议,到底做了哪些“恶”?为什么会被乘客端和司机端同时“攻击”?用脚投票时代,互联网企业需要怎样的产品思维?

滴滴 Uber和美团们 十大“罪状”

1

、出行变成一种焦虑

2

、没有出行就没有补贴

3

、店大欺客,唯利是图

4

、屠龙的勇士已变成了恶龙

5

、利用垄断谋取暴利,缺乏社会责任感

6

、高抽成压榨司机,不考虑司机利益

7

、利用不正当手段为专车引流,排挤出租

8

、扰乱公共运输市场,纵容司机隐形挑单

9

、利用大数据作恶

10

、资源共享变成资源浪费

饱受社会舆论质疑

为什么滴滴Uber们不被喜欢?

作为共享出行的成功模式,网约车一直都受到舆论的质疑,有人认可其共享带来的出行与交通便利,也有人质疑其伪共享的本质,以及给社会带来的负面影响,受到人们的吐槽。

A、让城市交通越来越拥堵

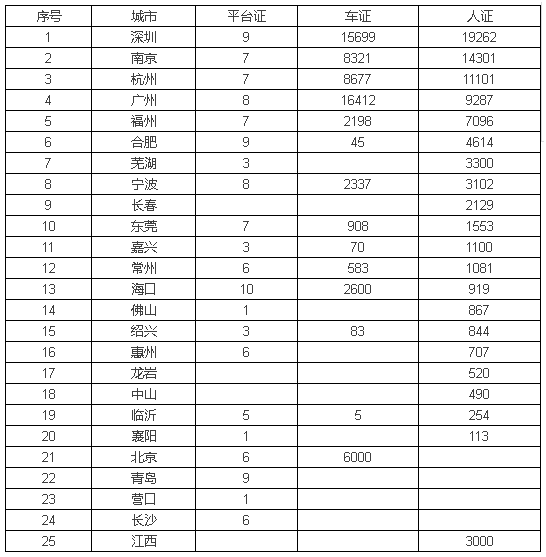

根据交通运输部披露的数据显示,目前有超过130余家网约车平台公司拟开展网约车业务,有19家网约车平台公司已在相关城市获得了经营许可。

自2016年滴滴合并Uber之后,网约车市场平静了一年多时间,但随着近期美团、携程和高德地图相继高调进入网约车市场,欲与滴滴分庭抗礼作为开始,再加上市场中一直存在的神州专车、易到用车、首汽约车、嘀嗒出行、曹操专车等多家网约车平台,网约车市场再次陷入贴脸拼杀阶段。

但与火爆的网约车平台相反的情况则是,目前全国数百万网约车司机之中,各地发放网约车驾驶员证只有10万本,车辆运营证约5万本,绝大多数网约车司机是“无证上路”。

全国各主要城市网约车发证情况

如此大数量的网约车,为了获得更多的订单,大多集中于城市中心城区,直接就会增加城市中心城区车流量,且随着各网约车平台的增加,招募更多的网约车司机进入网约车出行领域,网约车的数量也将会急剧增加,并不断加大城市交通的拥堵。

B、没有解决“打车难”的问题,反而加剧“打车难”现象

近期关于“打车难”的问题又处在了风口浪尖,很多人开始讨伐滴滴Uber们的出现,不仅没有解决“打车难”的问题,反而加剧“打车难”现象。

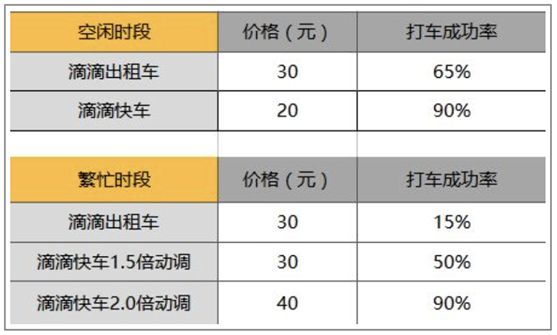

其实出租车的打车成功率一直不高,司机拒载挑活儿的现象一直存在,而滴滴快车的价格比出租车便宜,打车成功率也高,所以用户愿意转向使用快车服务。

前段时间,美团杀入网约车战场,1元打车,司机端、乘客端补贴翻倍……瞬间让用户们找回了三年前滴滴、快车、Uber的“三国杀”时代,一时间,打车浪潮再次掀起。大批的优惠,和司机月收入过5万的“江湖传言”,让不少人“摩拳擦掌”,准备投身网约车,再大干一场。

不过,随着市场份额的稳定,司机端和乘客端的补贴也在逐渐减少。

现在无论是在各大社交平台还是日常生活中,大家都在抱怨滴滴等平台上,专车、快车等都存在不同程度溢价。乘客需要加金额不等的调度费才能打到出租车,有时即使加了调度费也打不到车。

用户对于极端天气、客运高峰打车溢价是接受的,问题在于现在平时打车比以前更贵了,不加价根本叫不到出租车。

在上海,滴滴平台让出租车司机习惯了“加钱才接单”,直接导致了路上打车难。根本原因是滴滴的派单逻辑存在问题,导致其引导司机故意加价和接单速度慢——司机为了获得更多调度费会故意不接单等乘客加价。同时,滴滴的盈利压力导致其需要赚取更多的差价,即向乘客多收钱、向司机减少补贴。

最后不得不说,一出现“打车难”,很多人又怀念起了出租车独家垄断的旧时代。其实,这也只是一种美好的想象或者说是自我安慰。过去同样存在拒载、加价等问题,而且是多年打击、整治也改变不了的老问题。

C、利用大数据“杀熟”

2016年8月,滴滴全面并购Uber中国之后,取得了市场垄断的支配地位,从而开始了全面的涨价历程,在出租车领域取消了出租车目的地显示,在网约车领域提升了收费标准,甚至采用了大数据杀熟的手法,在顺风车领域启用了10%以上的手续费,这些政策都导致司机的收入不断降低,乘客的成本不断上升。

近日,网上多位滴滴用户反映,当不同用户在滴滴APP发车页面输入相同的出发地点和到达地点时,页面显示的预估价格不同。APP对“熟客”的报价会略高于使用频率较低的用户。

在网约车战火升级之际,这条吐槽也引起了广泛的关注,甚至被竞争对手拿捏指摘。虽说之后,滴滴出行否认杀熟,表明滴滴平台上不允许价格歧视,打车价格更不会因人、因设备、手机系统而异,但还是不可避免地引发了公众对于互联网技术安全的信任危机:在信息愈发透明的情况下,平台滥用用户之间的信息不对称来牟取利益,那么用户的利益谁来保障?

D、司机不赚钱

在共享出行的战役刚刚打响之时,滴滴和优步正在中国市场火热竞争,而竞争的主要焦点就在对乘客和司机的补贴上,那也是滴滴司机们赚钱的黄金期,很多上班族干脆辞职当专职司机。不过滴滴一家独大之后,这样的好日子就结束了。

前期的滴滴一年损失几十亿,这本身就不是能够持续的状态,滴滴在占领市场之后就几乎停止了对乘客和司机的补贴,也改变了抽成规则,收入的明显下滑和“狡猾”的奖励规则让滴滴司机多有抱怨。

在抽成方面,滴滴公司对每一个司机抽成是20%加上5毛钱管理费,抽成费用可以一目了然地看到,从滴滴并购中国优步后,滴滴公司的抽成规则改变了,滴滴公司每单的抽成和管理费看不见了,只显示司机得到了多少钱。也就是说,乘客付了多少钱滴滴司机是看不到的,只能看到自己抽成后应该得到的费用。有调查显示,后来的抽成比例大概在28%。

不仅如此,滴滴作为一个一切需要以用户需求为导向的互联网公司,在处理乘客和司机关系方面总是让司机处于被动的一方。比如乘客取消订单时,滴滴会扣减司机成交率;乘客可以因为堵车情况随时取消订单;司机需要承担事故风险等等。合理公正的规则是事情有效运行的关键,显然滴滴并没有做到。

E、只顾赚钱 缺乏价值观

对于网约车平台而言,在疯狂补贴、战局熄火之后,终究是把网约车行业作成了一门赚钱的生意。可以看出,以上种种“得罪”乘客和司机的做法,从市场行为角度理解,网约车企业就是要追求盈利。

追求盈利没错,但是,缺乏价值观的盈利模式,并不可取。滴滴为什么被人讨厌,本质上,就是缺乏对乘客和司机的敬畏。

某前滴滴员工就指出,在大数据和机器学习盛行的今天,芸芸众生仿佛棋子,云端的互联网企业可以轻易“操纵”每个人的生活。用户愤怒的根本,是冰冷的算法和规则之后的话语权缺失。

一直以来,“Don’t be evil(不作恶)”的价值观,是谷歌引以为傲的精神信仰。这一价值观于1999年首次确认,在2004年被写入公司的首次公开招股书中。在当初设立这一准则的时候,谷歌创始人之一的Amit Patel和部分早期员工担心,未来公司可能会因为部分客户的要求来调整搜索排名、或者做一些他们不情愿的事情。

如今,在商业利益和价值观之间,在平台变现和用户体验之间,网约车企业选择了前者。让出行更美好,不是只让网约车企业利润更美好,而是让出行这个事更美好。

用脚投票时代

互联网企业需要怎样的产品思维?

任何互联网产品在设计之初,都需要上帝的视角,这个视角将通过看清产品每一个相关方的角色,然后赋予每个角色相应的功能和权限。

具体到网约车产品,上帝视角主要是要看清车辆、乘客、平台方,规范这三个角色在产品中的定位、功能,以及相应的权限。

网约车产品的最终目的,是为了让平台能够撮合乘客与车辆,让尽可能多的乘客能够出行,同时让车辆尽可能少地空驶。因此,不管在产品原创设计理念,还是日常运营规则设置上,是抢单还是派单,加价是用户可选还是平台设定等等,都应该是为了达到以上最终目标。

为什么现在用APP叫车变得很难,而且很贵?主要是以滴滴为代表的网约车APP出了问题,产品底层设计理念、运营思维上存在“原罪”,比如,抢单而非派单的原始产品设计,最终导致几乎每年春运期间,网约车无法经受大考,变得很难叫车,而且很贵。

互联网上半场的竞争,是资本的竞争——

之前网约车补贴大战,用户像韭菜一样被割来割去,资本成了判定用户价值的唯一武器,而用户需求仅仅是「便宜」。这种方式,可以通过资本留住用户(流量),但留不住用户价值。凡是用钱搞定的用户忠诚度,都接近于零。

而互联网下半场的竞争,是用户价值的竞争——

当补贴大战结束的时候,价格回归理性,用户也越来越理性了,开始对专车、对司机、对平台各种挑刺;这时就需要企业围绕深挖用户价值做文章,网约车下半场怎么玩,取决于两点:

一、是否还存在再次补贴用户的可能;二、补贴之外,用户价值是否得到满足。

关于第一点,答案毫无疑问是Yes。在中国,任何时候、任何行业只要有价格战,用户一定会在第一时间用脚投票的。

关于第二点,在移动互联网红利期已过的背景下(也就是互联网下半场),深度挖掘用户价值就是把用户当人,而不仅仅是流量。网约车的下半场,其实是出行的下半场;出行服务就是满足人的多样化需求,把用户价值拉长、把人的刻度放大,而不再是一个点。

其实,归根结底,网约车的产品和运营,最重要的一件事就是:要弄清楚物理世界中车辆和乘客的实际情况。其实,这一点对于包括网约车在内的所有O2O行业都适用,要连接online与offline,首先得要把offline实际情况弄清楚,物理世界的痛点在哪里、真实的需求在哪里等,然后才能用互联网切入改造、进化、重塑。乘客、车辆的真实现状(Offline),最终决定了网约车的产品和运营(Online)。

写在最后

效率和公平是永恒的难题。随着打车应用的盛行,人们从可以搭载更多乘客的交通工具转到了载客数更少的车辆,从而导致运送同样多的人需要更多的车辆出行。因此,这就导致交通变得更加堵塞。

出租车、专车都只是公共交通的一种补充形式,并不是全民出行的解决方案。滴滴、Uber们过去长期的运营策略是让用户感觉到便宜且能快速打到车。事实上,低价的概念不应该被继续灌输,让用户感觉到能够安心打到车,享受更优质的出行服务,这才是一个网约车平台持久健康的关键。期待一个让出行更美好的未来。

每日脉动

1、小米最快5月申请港股上市,估值介乎650亿至700亿美元。

2、微信将举办“跳一跳”大师赛。

3、贾跃亭妻子也被列入老赖名单:中植系旗下中泰创展追讨14亿。

4、《2017年度数字阅读白皮书》显示,2017年中国数字阅读市场规模达到152亿元,同比增长26.7%。

5、工信部将发布《新型显示产业超越发展三年行动计划》,助力柔性屏等新型屏幕产业发展。