「 豆瓣读书,让好书遇见你 」

豆瓣用户

@成知默

/文丨

本文经作者授权发布,未经允许,禁止转载丨

我曾在广播里开玩笑说:

有些书,年轻时读不懂,年纪大了,读不动。

年岁渐长,精力日益不济,记忆力日渐衰颓,注意力愈发涣散,于我,读书这件事虽乐趣不减,但到底比不得年少时的手不释卷、欣然忘食。读书如抽丝,好在那已知与未知的、可能与不可能的一切仍使我沉迷,这个用言语所能照明的世界,有着我所渴慕的自由与美丽。

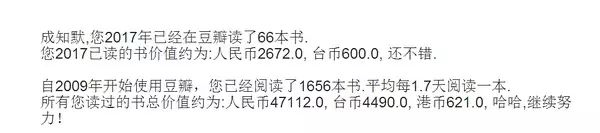

上半年读书66本,#每月一本500+#大部头打卡已坚持一年半。读过的这66本里,我喜欢其中的这几本:

1

作者:[美] 芭芭拉·金索沃

出版社:南海出版社

译者:张竝

出版年:2017-3

豆瓣评分:8.5

迷人的复调结构,一位母亲与四位女儿的交替发声,全然的女性视角,而只活在女性眼光中的男性角色即书中的父亲与传教士拿单却好似无所不在的阴影,他每时每刻写下的,是“一部毒木圣经”,

他以救赎的名义加诸的苦难与罪孽,以爱的名义施行的专制与压迫,给至亲之人和非洲丛林都带来了巨大的伤害。

从这个意义上讲,书中的五位女性与非洲黑暗之心刚果可谓互为镜像,这本小说也由此上升到了政治寓言的层面。

那片土地没有未启封的荣耀,也并非纯净的上帝之国,有的只是没顶般的绝望,有的只是枷锁与囚笼。最终,颠沛流离的女人得以穿越命运之谷,而饱经沧桑的非洲也在试图脱离旧日的血肉,“放下吧,继续向前,走入光亮之中”,小说的结尾有如长着羽毛的希望,比清晨更暖,比正午更明。

2

作者: [英] V·S·奈保尔

出版社:南海出版社

副标题: 印度三部曲Ⅲ

译者:黄道琳

出版年:2013-11

豆瓣评分:8.6

奈保尔印度三部曲的第三部,依旧是那个不断崩塌与重建的印度,但与第一部《幽暗国度》中奈保尔的“在故乡的异乡人”视角、在不屑与嫌恶中又兼具温情脉脉,以及第二部《印度:受伤的文明》中通过历史素材重建印度精神不同,第三部中的奈保尔更像是一个在场的旁观者与局外人。关于持续的贫困、混乱与动荡,关于不同种姓、阶层、宗教、政党、社群的断裂与归属,关于自我身份认同的觉醒,基本通过口述实录的形式来表现,奈保尔像一个忠诚的聆听者与记录者,又常蕴含自己的观点于其中。

那些哺育和支撑了不同族群文化的信仰、禁忌与狂飙突进,另一方面却导致了各自作茧自缚坐困愁城的窘境。

愤怒、反抗、一百万个小型叛变,而这是否会成为印度新生的又一个开端,还不得而知。

3

作者:李翰祥

出版社:后浪丨北京联合出版公司

出版年:2017-1

豆瓣评分:9.0

李翰祥导演三十年影史钩沉、影坛轶事,诸如影视圈的同舟共济、汲汲营营、风花雪月、声色犬马,兼有明争暗斗、亲友反目等种种戏码,李导皆顺手拈来、嬉笑怒骂皆成文章,而我却常常读得目瞪口呆,有种现实远比电影更精彩的感叹。

红氍毹上你方唱罢我登场的纷纷扰扰、风流聚散,不知是戏如人生,抑或人生如戏。

猛料多多,八卦纷披,而李导也确实写得妙趣横生,虽有揭人隐私之嫌,但好在还算点到即止、留有余地,比之前几年出版的陈某人的某部大作,“某某对世人皆白眼相对,唯独对我青眼相加”的丑态,到底算是诚恳了。有些“秘辛”真伪难辨,比如石挥曾侵犯周璇一节即有人指出实属道听途说,一家一言,姑妄听之罢了。

4

作者:穆旦

出版社:人民文学出版社

出版年:2014-6

豆瓣评分:8.7

穆旦在与友人的通信中,一再推介奥登、艾略特、叶芝等人的诗,而穆旦本人的诗作也深受这些欧美现代派诗人影响。穆旦虽“长大在古诗词的山水中”,却果断站在了传统的对立面,自觉摒弃了传统的语词与传统中陈旧的意象。他有着作为一个诗人的高度敏感与革新意识,在他的诗中,外在世界的冲突与内心世界的骚动相辅相成,“既能传达时代的脉搏,而又能卓然自立地发出自己的声音”,他用言语照明了当时的世界和内心的自我。

袁可嘉说穆旦的诗有种“沉雄之美”,

诗人笔力千钧,有高亢的激情,却不流于浅薄;有丰富的隐喻与象征,却不失于晦涩。

第二辑中解放初的臧否时政、激扬文字,与劫后余生的噤若寒蝉、小心翼翼形成鲜明对比,看到他和友人的通信中说“要看看再讲话”,莫名心酸。生命短促如朝露,时代已无法补偿他们。

5

作者:[印] 洛伊

出版社:上海文艺出版社

译者:吴美真

出版年:2014-6

豆瓣评分:8.8

打乱时空线索的交错叙事,绵密跳跃的诗化语言以及繁复缭乱的意象,将过去与现在联结,将琐屑的事件与细节打破、重建,从记忆中抽丝剥茧,还原那些陈旧而发白的真相。洛伊对往事的重构如梦呓,凌乱而无序,却也如手术刀一般精准地知道病灶的位置,有着锐利的疼痛与悲伤。

洛伊笔下的每个人都是受害者,背负着沉重的历史的刑罚,只是他们当中的大部分人更是施暴者,是父权与种姓制度下的专制暴君。

她塑造了少数几个几个不见容于社会、律法与固有的种姓规范的小人物与逾越者,这种逾越,是对压迫的抗议,也是妄图摆脱桎梏与命运的尝试,虽然最终他们都不可避免地走向了自我毁灭,然而这并不妨碍他们就是自己也是彼此卑微而伟大的神。

6

作者:[美] 汉娜·阿伦特

出版社:译林出版社

出版年:2017-1

豆瓣评分:8.7

阿伦特关于艾希曼在耶路撒冷的庭审记录,阿伦特说“这场审判必须且只能为了伸张正义而存在”,从而对绑架案犯的做法与庭审的大肆作秀提出质疑,认同她所说将艾希曼当做是种族灭绝的智囊与幕后操手显然太过荒唐,他在“最终解决”中的角色确实被夸大了,

这也再一次印证了这一次庭审的政治目的:人们需要一个替罪羊。

但是,阿伦特一再强调艾希曼及其他纳粹成员只是极权统治机器上的小齿轮,是在不知情或非故意的情况下行凶作恶,即所谓“平庸的恶”中思考的缺席与想象力的匮乏,我对这一论断存疑,劳伦斯•里斯的《奥斯维辛》一书一定程度上是对“平庸的恶”的反拨,按照《奥斯维辛》里对纳粹的采访,他们并不是毫无个人意志地单纯服从命令,反而是狂热的推动者,毋宁说,种族灭绝到后期已超过希特勒的掌控范围,而且这些纳粹加害者对当初所犯下的罪恶也是洋洋自得的,很难想象他们不知道“自己在做什么”。

阿伦特一方面呼吁将艾希曼当成一个个体看待,另一方面又举一反三将“平庸的恶”看成是纳粹的普遍共性,显然有点自我矛盾。阿伦特同时提出犹太社团组织和领袖与纳粹的合作是导致犹太人有组织、大规模地被灭绝的原因之一,声称:“假如犹太人民的确没有组织、没有领袖,那么就会乱象丛生灾祸遍地;但是那样一来,受害者的总数则很难达到四百五十万到六百万之间了”,难怪争议如此之大。

7

作者:穆旦

出版社: [苏联] 米哈伊尔·布尔加科夫

译者: 周湘鲁 / 陈世雄

出版年:2017-2

豆瓣评分:9.2

与布尔加科夫小说中的魔幻、荒诞及汪洋恣肆的想象力不同,他的戏剧作品明显更“现实主义”,虽然《伊凡•瓦西里耶维奇》采用了“时间机器”这一“非现实”元素。正如《土尔宾一家》结尾所说:“对有些人来说——是序幕,对我来说——是尾声”,

他所要表现的是时代巨变之下个体被裹挟的命运,以及他们的遭遇与选择。

虽然他塑造了与布尔什维克对立的一群人,但他并不意在宣扬政治立场,更没有因为政治立场而对人物妄加臧否。《土尔宾一家》与《逃亡》有着契诃夫式的悲悯与柔情,有着《樱桃园》式弦歌已断的哀婉慨叹。《卓伊卡的住宅》则呈现了那个所谓的新时代图景,明显继承了布氏小说的辛辣嘲讽,酣畅淋漓。

8

作者:[芬兰] 伊迪特·索德格朗

出版社:湖南文艺出版社

译者:李笠

出版年:2015-8

豆瓣评分:8.5

沉重的朽坏的肉身,如影随形的死亡黑洞,求而不得的爱与梦想,索德格朗说自己生而为囚徒,但她却用自身的苦难与不幸作为养料,哺育了她笔下那些如星辰般熠熠生辉的诗行。浓重的死之阴影,却为她的诗注入了高亢的生之激情与澎湃的生之活力,那就好像是一个孤独、忧伤而坚韧的灵魂,企图撕碎自己身上的镣铐,企图携着疼痛与愤怒穿越现实。

她说自己是“折不断的、一颗不死的风信子”,“为了卓绝、安然地活着,没有对手”,她像“珍惜沙漠开花的瞬息那样/去爱被病魔纠缠的漫长岁月/和闪烁希望的短暂时光”,

这些诗,是她生命的呐喊与呼号,也是她短暂一生的留痕。

对译后记李笠所说译者应“按语境而随机应变”持保留意见。

9

作者:[俄] 维克托·阿斯塔菲耶夫

出版社:理想国 | 广西师范大学出版社

译者:夏仲翼 等

出版年:2017-4

豆瓣评分:9.2

短篇的形式,却有着长篇的建构,十三个短篇相前后呼应、彼此对照。

阿斯塔菲耶夫并不是以情节见长,反而常常淡化情节的建构,因而他的书写常常消弭了小说与散文的界限,并且常常由一个人、一个故事荡开去,勾连出更多的人与事,就好像大雪封山之时,一群人围坐篝火旁,不紧不慢地细诉各自见闻,却并不介意故事将去向何方。阿斯塔菲耶夫将他的目光聚焦于他所成长的西伯利亚与叶尼塞河,那是“他眷恋之所在,是他的主人公们和他的生命价值之所在”,

他笔下的滔滔林海、茫茫雪原,既沉郁辽远,又苦寒荒凉,生活在其中的人们,既有坚韧勤勉的一面,也有狡诈残忍的一面,而人与自然,就在驾驭与驯服的博弈中休戚与共。

10

作者:佐野洋子

出版社:一起來出版

出版年:2013-12

豆瓣评分:9.0

这两年我读了不少癌症患者的书,写这些书的人,大多已离开了这个世界。每个人的死,都好像是独自穿越荒原、重归虚无的旅程;但书写死亡的这些人,却让那些同样与死神搏斗的人得到了某种慰藉。

面对自己的死亡,我们往往会迷失其中,但这些关于生死的记录,却让我们在混沌中获得了力量。

佐野洋子将自己的晚年生活与人生的最后一段时光称之为“无用的日子”,独居、健忘、罹患癌症、终日沉迷于韩剧,与我之前读到的那些只争朝夕的紧迫感不同,洋子面对死亡有种无所谓的潇洒,甚至有点不耐烦,就像她在书中说:

“

知道自己死期的同时,也获得了自由。

”

如此豁达、坦然、享受当下,简直有种即将解脱般的兴高采烈。喜欢这个老太太。

11

作者:钱钟书

出版社:生活·读书·新知三联书店

出版年:2002-6

豆瓣评分:8.9

钱老《管锥编》等皇皇巨著令人望而生畏,但此书却平易近人得多,可作为窥其堂奥的入门。虽薄薄一册,但包孕丰富,读起来也并不轻松。先生真可谓学贯中西,谈文论艺往往融会古今,有人诟病先生多引述而少观点,我却不以为然,旁征博引即为考证为论据为品第,纵横捭阖、兴会标举之处,眼光与臧否皆蕴涵在其中了。最喜《中国诗与中国画》《读》《诗可以怨》三篇。

11

作者:[美] 帕蒂·史密斯

出版社:广西师范大学出版社

译者:刘奕

出版年:2012-10

豆瓣评分:8.7

“一切通向彼此,我们成为自己”,朋克教母帕蒂•史密斯与摄影大师罗伯特•梅普尔索普的狂飙青春,他们是各自的缪斯,经由彼此完成自身;他们是最契合的同路人,始终肩负彼此的孤独、梦想与信任。赤裸而坦诚的追溯与记录,光明与幽暗交错,温柔与暴烈并存,帕蒂以此践行对罗伯特的承诺,也是对彼此成就、命运交织的一生最好的报偿。

众星云集的时代,席卷一切的文艺浪潮,一个个熠熠生辉的名字在她笔下焕发着别样的光芒。

读完这本书,我把帕蒂写给萨姆的那首《Paths that cross》循环听了很久,那些传奇的灵魂虽已风流云散,然而,“Paths that cross will cross again”,相逢的人必会再相逢。

12

作者:舒芜

出版社:北京出版社

出版年:2016-1

豆瓣评分:8.1

如李洁非所说,舒芜说诗“以文本为据”,从诗人诗作出发,注重意象分析与考据,由诗及人,人诗对应,虽难免涉人之臧否,却非轻率妄议,而是一字一句皆有理有据。如写李白的盛唐气象、光明而游行自如飞的诗世界,王维的“静”的风格的形成;杜甫的《秋兴》八首如何浑化无痕、将雄浑富丽融入悲慨之中;同为边塞诗人,岑参的湛心荣禄、高适的任侠使气在作品中如何体现;肯定韩愈的狠重奇险、继往开来,又不讳言他的攘斥异端与热中利禄......

舒芜说诗,不以诗人的文学史地位为准绳,而是从其诗作中求其根本,还原一个更立体化的诗人。

诗人专题之外,尤喜“勘诗小记&续记”系列,从诗之讹本、异本中辨析考证,可见炼字之功,往往一字之易,而境界全出。少数篇章有阶级论的时代烙印,但瑕不掩瑜。

13

作者:林奕含

出版社:游擊文化

出版年:2017-2

豆瓣评分:8.8

房思琪说:“我是从前的我的赝品。我要爱老师,否则我太痛苦了”,如果说作为受害者的房思琪或者林奕含,曾经对语言、对艺术有着一种最下等的迷恋,那不过是因为她需要将之作为自我催眠自我说服的工具,为自己在浓稠如黑夜般罪恶与痛苦的渊薮中,找到一个不那么痛苦、或者说至少可以最低限度承受痛苦的理由,那是她绝望的自救。她将自己变成了那一场屠杀的同谋,却依然无法堵住身体里巨大的空洞与裂缝,如果说她从曾怀疑“会不会艺术从来就只是巧言令色而已”,那不过是因为她一早洞穿了其中的虚伪、虚妄、徒劳与无力,她只是无法再自欺欺人下去了,

“写这么多,我不能拯救任何人,甚至不能拯救我自己”。惊喜之作,林奕含的感受力与表现力都很棒。

#留言互动#

2017上半年,你读过几本书?

哪本印象最深?

< END >

长按下方二维码下载豆瓣App

谢谢阅读。如果你喜欢这篇文章,可以点击

阅读原文

和作者交流:)