1991年,德国捷德公司开发了世界上第一张SIM卡,随后卖给了芬兰的一家运营商,SIM卡正式问世。

首部搭载SIM卡的移动电话

1

eSIM 欲来

SIM一词全称是“subscriber identity module”,即用户身份模块。只有将它塞进手机等设备的SIM卡槽中才能被识别,从而实现通话和联网的功能。

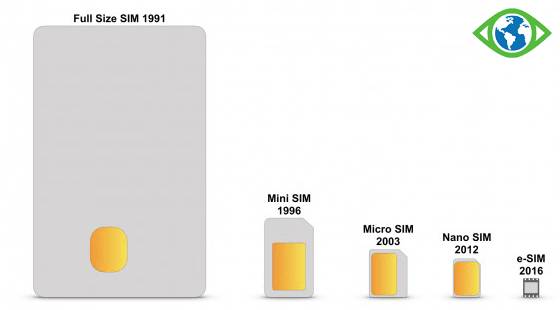

自1991年被发明以来,SIM卡已历经27年变迁。最初的移动电话很笨重,

SIM卡有一张银行卡那么大,随着手机厂商不断推出更小、更薄、更轻的设备,

为了满足更小的手机空间要求,

SIM卡也越变越小。

SIM卡在

27年里的演变

但无论怎样变化,它始终都需将物理的SIM卡插入手机。按照今天的标准来看,每个SIM卡存储的数据量非常小,它的物理尺寸显然很不合理,这令手机厂商颇为不满。

物联网时代的到来,让

SIM卡的缺点显得尤为突出

。

如今智能终端内部的元器件排列非常紧密,每一寸空间都非常宝贵,就像北上深的房价一样寸土寸金,尤其针对智能手表、VR等可穿戴设备。

占据儿童手表大量面积的SIM卡

基于

传统SIM卡的种种弊端,

eSIM

应运而生,它

又称

嵌入式SIM卡

,更专业叫法是eUICC

。

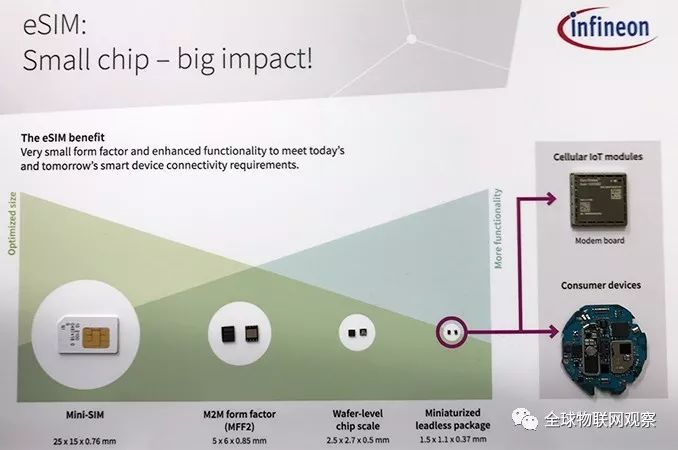

eSIM

本质上还是一张SIM卡,只是它直接

嵌入

到电路板上,其尺寸比目前最小的Nano-SIM还小很多。

如此一来为设备的整装设计留下了很大的空间,产品的

防水、防尘和抗震性能也大大增强,避免了SIM卡被拆出、复制的风险。

eSIM的另一个关键优势是

可编程

,支持通过OTA(空中写卡)对SIM卡进行远程配置。

简而言之,eSIM不必拔插更换SIM卡,它可通过远程编程的方式支持不同的运营商,可在不同运营商网络间切换,像选择Wi-Fi网络一样选择运营商网络。

对于物联网的经济价值,后面再提。

之前我们在

物联网卡

一文介绍过

贴片式物联卡(MS卡),它也是直接焊接在设备上的,那两者有什么区别呢?

业内观点:MS卡与eSIM没关系,虽然都是嵌入,MS卡已将号码写死,eSIM可远程写码,eSIM也可写入通讯模组内。

在巨大的差距下,有一种声音异常强烈:

传统SIM卡会被取缔,eSIM将走上历史舞台。

不过,理想很丰满,

eSIM的理念并非太阳底下的新鲜事。

2

革了运营商的命

2011年,

苹果公司向美国专利和商标局申请了一项虚拟SIM卡专利,

此后苹果又推出了

Soft SIM

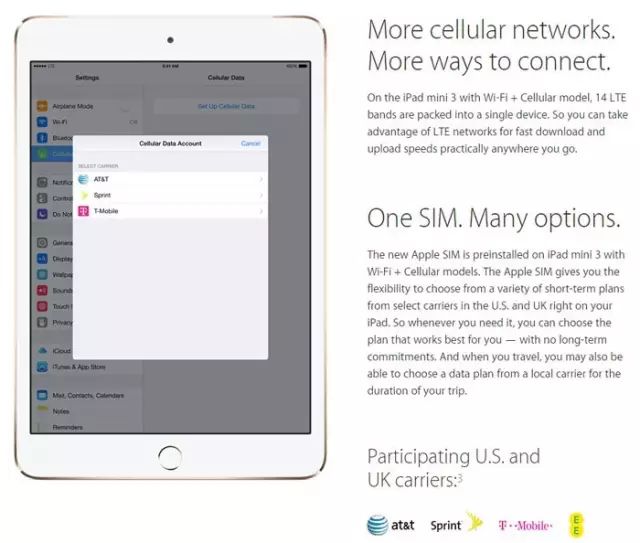

解决方案,并于2014年在其iPad Air2产品上使用该技术。它是苹果(终端商)控制写入Soft SIM的信息,可以截断用户和运营商之间的联系,改为由终端商向用户出售通信服务。

毫无疑问,Soft SIM直接革了运营商的命。运营商的商业模式是以SIM卡为中心的,它将用户固定在其计费系统中,而

Soft SIM

甚至可以让用户不再与运营商发生联系,便可随便选择运营商,资费套餐。

可随便选择运营商的

iPad

如此一来,运营商将离用户越来越远,最终会沦为管道。这样

简单粗暴的踢掉运营商们的金饭碗,人家当然不干,

因此

Soft SIM

遭到大多运营商的抵制。

3年间,苹果的

Soft SIM

遭遇了重重挫折,除早期有为数不多的几家运营商支持外,后面

就没有声音了。

Soft SIM由于动了运营商的奶酪,目前已经被设备厂商放弃。历史的潮流不能抵挡,类似的技术早晚都要来。而运营商为了跟上潮流,也推出了自行主导的eSIM。

eSIM的概念最早由GSMA于2010年底提出,GSMA是全球运营商主导的组织,一定程度上代表了运营商的商业利益。

关于eSIM国际标准:在物联网应用领域,2015年发布V3.0以来基本稳定。消费电子领域,仍在持续更新,V1适用于可穿戴设备,V2加入手机,但在技术、测试和认证等方面各方存在争议。

新技术的诞生,免不了影响行业格局。不过在现阶段,eSIM的

基本特征是运营商控制写入信息,用户依然是从运营商处购买通信服务,没有改变运营商的SIM为中心的商业模式。

数据来源:招商证券

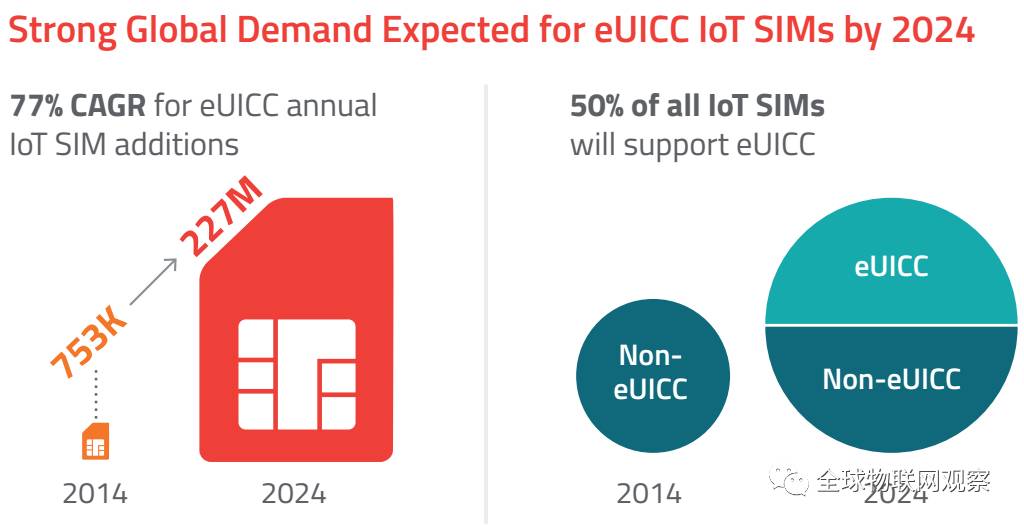

并且,由于eSIM对物联网业务良好的支持特性,可以为物联网设备提供更安全更稳定的通信保障。

对于急于寻找新的增长点的运营商来说,物联网是必争之地。

与以往抵制Soft SIM的现象不同,从去年开始,已有大批运营商开始发展

eSIM

。

3

运营商已作好打算

早在2014年,eSIM商用进程已经在全球范围内开启。

根据GSMA的数据,截止16年7月,全球有80家主要的运营商支持eSIM的模式,其中,包括AT&T、

Verizon、

德国电信、KDDI、NTT DoCoMo、西班牙电信等龙头运营商。

目前,欧洲的主要运营商都已经商用了。

总体来说,当前的商用解决方案可实现远程管理和运营商切换,但处于自身利益考虑可切换的运营商数量还比较有限。

对于

eSIM,

国内三大运营商已作好了打算。态度明确,均采取了适度开放、分步推进的策略。

对于个人消费市场,在趋近饱和的手机领域

已经不能带来大量的新用户与利润,三大

运营商认为这是零和游戏,所以持谨慎态度

(同时政策亦不明朗)。而刚刚兴起的物联网市场则可为运营商提供广阔的市场空间,因此三大运营商

在物联网领域持开放态度。

中国移动

中国移动通过中移物联网全面推进eSIM在物联网领域的应用,汽车、健康、电表业务和应急通信是重点应用领域。

今年6月份的亚洲消费电子展上,中国移动推出一款目前全球尺寸最小eSIM NB-IoT工业级通信模组M5310,这也成为了此次的一大热点。

10月,中移物联网发布了一条4G eSIM物联网芯片研发项目的采购公告。不但要4G eSIM卡的研发服务,还要将其生产出一定的数量。可见移动研究4G eSIM卡的决心不容小觑。

中国电信

中国电信支持物联网eSIM,2016年发布了物联网eSIM规范,物联网eSIM平台在今年Q3建成,并着手重点物联网项目实施,

试点可穿戴eSIM。不过,中国电信现阶段明确反对手机eSIM。

中国联通

在国内,中国联通对eSIM技术的推进相对于电信、移动来说显得更为积极。是GSMA eSIM系列标准的主要制定单位,长期积极参与设计方案,也是全球最早部署GSMA RSP2.0标准产品的电信运营商之一。

2015年,中国联通制定了基于eSIM发展消费物联网业务的战略,并确立了自主开发eSIM管理平台。

今年8月份,联通又率先完成“一号多终端”的内部测试,解决一张主卡和多张副卡共用一个手机号码并能同时进行通话、上网的问题。不过该业务暂未通过工信部的审批。

数据来源:Machina Research

对终端厂商而言,让产品支持eSIM并不困难,关键在于运营商是否配合并提供技术支持。

就拿呼声最大的手机而言,

eSIM让

厂商不需要再为卡槽的设计而费脑筋,因此,对技术的推行,手机厂商基本都是举双手赞成。

如谷歌

最新的

Pixel 2、苹果的iPhone X都已支持eSIM。

尽管手机的呼声大,但eSIM更大的受益者,其实是物联网。

与人与人相连的通信相比,物联网应用场景相对单一。有的并不需要移动,有的并不需要双向通信,有的实时性要求不高,

eSIM能在不换卡的情况下,

针对性地更换提供服务的运营商,就能获得更大程度的发展空间。

此外,

eSIM

取缔了

SIM卡和卡槽能够降低4元左右的成本,这在物联网领域是非常敏感的。

鉴于