【欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!】

本期作者:闻一 (中国社会科学院世界历史研究所研究员)

1

驱逐“反苏知识分子”是“预防犯罪”

这场以杜绝资产阶级意识形态、张扬无产阶级意识形态的重大行动终于在1923年初暂告一段落。这是在苏维埃俄国从“战时共产主义”的深渊中艰难拔出身来,迈上新经济政策之路的关键性转折。转折的结果是:“反苏知识分子”的被驱逐出境和国内放逐,巩固了布尔什维克领导人的掌权,保证了列宁决策的建立“清一色布尔什维克政府”过程的胜利。

但是,这一重大行动与“战时共产主义”时期的“红色恐怖”有着相当大的差异。如果说,在“红色恐怖”时期,是在镇压、消灭的基础上来处理一切意识形态问题的,其手段是震慑、恐怖、查抄、网罗罪名、刑讯逼供、监禁、没有法制的杀人、对“罪犯”家属亲友的株连以及契卡有随时随地执行死刑的特权,那这一时期对意识形态问题的解决已经换了一种基础了:虽然还是用镇压来消除异见,但镇压已具有了相当宽容、人道的性质。从现在已经解密的档案材料看,新经济政策时期镇压上的宽容和人道在这次“重大行动”上表现为:虽仍有查抄和逮捕,但没有毁灭性的破坏;虽仍有审讯,但没有刑讯逼供;虽审讯的程式未变,但“反苏知识分子”可以讲话、表述自己的意见;虽仍有死刑的威胁,但结果是要诱导受审讯者“自愿自费出国”;虽在深夜进行了全国性的大搜捕,但被捕者没有一个人被执行死刑;亲友没有受到牵连,妻儿可以随行。

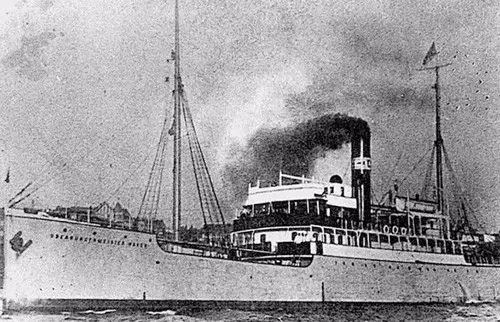

“哲学之船”——“超级市长哈肯号”

这样一种转变是伴随列宁对“战时共产主义”的舍弃并进而断然实施新经济政策的转变而产生的。这是一种思想上的转变,当然这种转变并不意味着列宁放弃了对资产阶级自发势力的斗争。相反,列宁在新经济政策时期更为强调对资产阶级自发势力斗争的重要性、长期性和危险性。所有的事实都表明,列宁深切地认识到,思想问题,意识形态问题不是可以靠行政措施、靠镇压、靠红色恐怖、靠死刑来完全解决的;如果在新经济政策下,不改变对意识形态问题的处理决策、方针和措施,将新经济政策的俄国转变为社会主义俄国的最终目标是无法实现的。

新经济政策下,莫斯科最大的私人交易集市——“苏哈列夫卡”集市开始变得活跃。

不杀人,给“反苏知识分子”网开一面,让他们在驱逐出境或国内放逐中求一生路。不杀人,并不是说,苏维埃政权不需要死刑,而是说将在未来某个时刻会成为苏维埃政权和无产阶级专政敌人的人进行预先的防范

(驱逐出境和国内放逐)

,不让他们有犯罪的机会和事实,以免除布尔什维克党和苏维埃政府由此必定会遭遇到的麻烦和挫折,以保证领导人掌权的牢固和政局的稳定。关于这一点,托洛茨基有过明确的表述。1922年8月30日,即在“重大行动”已经基本安排就绪的时刻,他对采访的美国记者斯特朗专门谈到了这个问题。托洛茨基称对“反苏知识分子”采取的行动是布尔什维克式的独特的人道主义:“我们正在驱逐或者将要驱逐的那些分子本身在政治上是无足轻重的。但是,他们是我们可能的敌人手中潜藏的武器。如果新的战事再起,情况复杂变化起来,所有这些不可调和的和顽固不化的分子都必将成为敌人的军事政治代理人。那时我们就不得不按照战时法令枪毙他们。这就是我们宁愿现在,在这平静的时期,预先驱逐他们的原因。所以,我希望您不要拒绝承认我们这种有远见的人道精神并且能在社会舆论面前捍卫它。”

(1922年8月30日《消息报》)

托洛茨基的这番话明确无误地表示出将“反苏知识分子”驱逐出境的真实意图:预防这些“反苏知识分子”成为敌人的人,用驱逐出境的办法来预防可能敌人的犯罪。简言之,驱逐出境措施的核心就是“预防犯罪”。这时,在布尔什维克的领导人中托洛茨基是唯一一个向媒体,尤其是向国外媒体阐述驱逐出境措施的实质的。这时,斯特朗和约翰·里德一样都是同情,甚至站在布尔什维克的立场上讲话的。托洛茨基明显是希望他们能向全世界传达一个信息:驱逐出境措施不是“红色恐怖”的继续,而是布尔什维克政权和苏维埃无产阶级专政的人道。

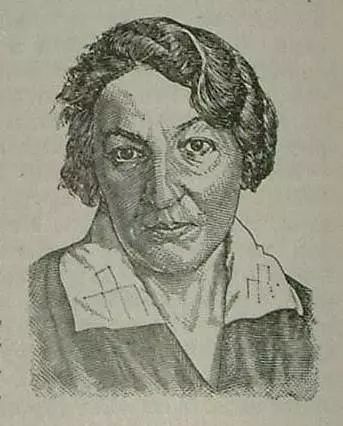

画家笔下的托洛茨基

列宁没有向报界公开发表过诸如此类的谈话,但是他在给捷尔任斯基、斯大林、温什利赫特的一系列信件和指示中所强调的也是“预防犯罪”。列宁一直用一个词来表达对“反苏知识分子”的驱逐出境政策:肃清得长治久安。这里的肃清不是消灭、杀人,而是“轰出去”,赶出俄国的国门,让这些人在国外空谈自由和民主。列宁给“反苏”的医生、经济学家、高校的教授所加的头衔是极为严厉的,所要求的处置时间也是迅即和短暂的,但是从未指示要杀这些“反苏知识分子”,正是这一点,决定了格普乌的生杀大权有了一个限制。

在托洛茨基对斯特朗发表讲话的第二天,即1922年8月31日,《真理报》刊载了一份通告,报道了对“反苏知识分子”处理这件事,但非常简短:“教授、医生、农学家、文学家中最活跃的反革命分子一部分被放逐俄罗斯的北方各省,一部分被驱逐出境。后者签署保证不再回国,否则将被处以死刑。”自《真理报》的这份通告后,苏维埃俄罗斯的报刊上不再有关于这次驱逐和放逐的信息。这种做法也符合苏维埃政权不愿因此事引起社会动荡和世界舆论的反对的初衷。

2

列宁的政治遗产与遭遇的阻力

应该说,将“反苏知识分子”驱逐出境和国内放逐的决策是列宁留给其后来者的一个极为重要的政治遗产。这个政治遗产的核心,就是列宁认为苏维埃政权的巩固和发展是与全国、全社会、所有人在意识形态上的集中和统一分不开的。要想手中的权力掌握得稳固和持久,就得让领导者的意识形态统领一切。然而,这种集中、统一、统领不能用“战时共产主义”的办法,不能通过战争的途径,不能用“红色恐怖”的镇压措施,不能用不让人讲话的封杀手段来实现。列宁的“预防犯罪”的关键就是在处理意识形态问题上,在对待知识分子的问题上,要有预警和预见,要有某种程度的宽容和人道。

列宁的这一政治遗产是从残酷的“战时共产主义”的现实中得出来的经验教训。新经济政策的开放和宽松给政治和思想领域的政策所带来的是冲击性的影响。布尔什维克党领导人所须臾担心的是局势的变化是否会影响权力的实际掌控和巩固。1922年11月23日,格普乌在一份通报中所传达的正是这样一种担心:“苏维埃政权在新经济政策条件下存在的这一年半的时期内,在反苏知识分子的情绪、策略和派别中都有了相当大的进展。经济政策上发生急剧转变,苏维埃政权采取了在苏维埃国家部分恢复资本主义的一系列措施,这都使得反苏阵营满怀苏维埃政权会在政治上作出让步和无产阶级专政削弱的希望。伪装成无党人士的资产阶级知识分子的政治上层人物开始表现出明显活跃的迹象,把今年的春夏看成是公开反对苏维埃政权活动愈益增强的症候。”

(«БОЛЬШАЯ ОПЕРАЦИЯ»:Василий ХРИСТОФОРОВ, начальник Управления регистрации иархивных фондов ФСБ России ;ВладимирМАКАРОВ, научный консультант Центрального архива ФСБ России )

新经济政策时期有名的政治宣传画:“新经济政策的俄国一定会成为社会主义的俄国”。

在被驱逐出境的索罗金的回忆录中也有记载涉及布尔什维克领导人的对局势的担忧。当时的中央委员皮达可夫在将他驱逐前和他谈过一次话,索罗金是这样记载的。皮达可夫说:“在俄国现在有两个进程:一个是恢复资本主义社会,另一个是使苏维埃政权对此适应,问题是现在第一个进程要比第二个快。这正在对我们的存在构成威胁。我们的任务是阻缓第一个进程的发展,而我们驱逐的你和其他人,你们却在加速它。这就是我们驱逐你们的原因。也许,过了两年三载我们再请你们回来。”

(索罗金:. Дальняя дорога: Автобиография.М.,1992г,стр.144.)

皮达可夫的这番谈话除了对苏维埃政权未来的担忧外,还表明在他看来“驱逐出境”政策是苏维埃政权不得已而为之的,待形势好转,即苏维埃政权没有生存危机了,再把这些被驱逐的人请回来。这番话与托洛茨基对斯特朗所说的当然不是一回事。这也表明布尔什维克领导人在这一政策上是有不同的看法和预测的。至于列宁本人,从现在能看到的他的文字中没有发现以“驱逐出境”为手段的某种程度的宽容和人道政策是权宜之计。

皮达可夫

更为重要的是,在新经济政策时期执行列宁的政策不是没有阻力的,那种“红色恐怖”的习惯势力,那种认为镇压是解决一切问题的最终手段的意识和行动总是不断阻碍这种以宽容和人道来预防犯罪政策的正常和正确实施。列宁的想法是,只要这些人被驱逐出境了,那他们在国外如何叫嚷,如何生存,那就不是苏维埃政权要管的事了。当然。列宁和布尔什维克的其他领导人也没有想到这些被驱逐的人会在国外受到欢迎和礼遇,会很快获得工作的机会。而在这一进程中,苏维埃俄罗斯的驻国外机构也向这些被驱逐者伸出了同情救援之手,其中的一些人被国外机构聘请去工作。这种情况引起了格普乌的极大不满,温什利赫特起而反对。

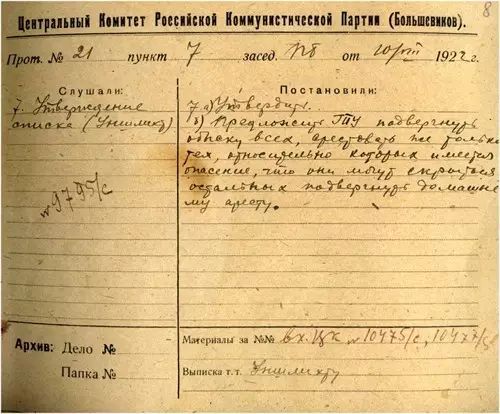

温什利赫特签署的搜查令中的一件原件影印件

3

格普乌的不满和要权

1922年12月4日,温什利赫特给斯大林呈送了一份报告,要求立即阻止这种事态继续发展下去。报告全文如下:

格普乌关于禁止苏联国外机构接受被驱逐的知识分子工作

向约·维·斯大林的报告

1922年12月4日

俄共

(布)

中央斯大林同志

我们在No.250322信件中报告了一些人民委员部和国家中央机构给被格普乌行政放逐俄罗斯国内和驱逐出境的反苏分子授予聘书的情况,作为此信的补充,现再将国外我们的贸易代表聘用从俄罗斯联邦驱逐出境的孟什维克之事报告如下:

1/ 经莫斯科苏维埃副主席М.И.罗戈夫的同意,莫斯科外贸局局长别尔达金

(无党人士)

已被任命为莫斯科外贸局驻德国的外贸代表,该人是孟什维克中央委员,被行政放逐至南弗鲁姆松。

2/ 最高国民经济委员会中央贸易局管理委员会任命已经被驱逐,但尚未离境的积极的孟什维克波格丹诺夫,Б.И.为自己驻德国的代表,并且为他能获得签证直接向莫斯科的德国大使馆提出加快签证的请求。这些任命和请求都得到了处于机构领导位置上的负责共产党员们的同意。

为了预警未来不出现这样的现象,格普乌请您作出相应的指示:1/ 禁止苏联机构接收被行政驱逐出境的人任职;2/ 禁止苏联机构直接与俄罗斯的外国使团联系;3/ 对准予上述现象的党的同志应追究党的责任。

随件附上中央贸易局给德国大使馆的联系信复印件。

格普乌副主席 温什利赫特

格普乌秘密局局长助理 德尔巴斯

秘书 卡卢金

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 174. Л. 6–7. )

温什利赫特的这份报告,斯大林显然通报了列宁。列宁生病,正在郊区疗养。根据这时期中央政治局作出的相关决议,列宁没有参加中央政治局会议,但会议的决议中提到“根据弗·伊·列宁的建议”作出了决议。

(АП РФ. Ф. 3. Оп.58. Д. 174. Л. 4, 6; ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 119. Л. 466 - 466 об.)

当年的画家尤•阿尔齐布舍夫给病中列宁的速写

中央政治局12月12日就此问题作出的决议是:

№ 14

俄共(布)中央政治局关于禁止苏联驻国外机构接受被驱逐的专家工作的决议

1922年12月12日

ПБNo. 40/22

а/ 给所有的人民委员部以及莫斯科的其它国家机构下达废除已经发出的聘书和禁止今后颁发此类聘书的指示。

б/ 禁止接受被行政驱逐出境者到苏联机构工作。

В/ 禁止苏联机构与外国驻俄国使馆直接联系。

г/ 对准予上述现象的党的同志追究党的责任。

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 174. Л. 4. Выписка из протокола. Опубликовано в журнале "Отечественные архивы" № 1 (2003 г.)

办公室中的温什利赫特

温什利赫特没有停止这种“禁止”和“追究”的工作,又向政治局提出了另一份建议。12月14日,俄共

(布)

中央政治局第40次会议通过了这份建议:

温什利赫特同志的建议书

根据格普乌所掌握的有关孟什维克工作的一系列材料可以看出,孟什维克正在强化自己的工作,因此格普乌认为必须加强与他们的斗争,为此我请求准予采取下述措施:

1/ 将孟什维克分子清除出所有的国家职业和合作社机构,首先从孟什维克有可能接触工人群众的机构开始清洗。

2/ 责成格普乌在自己的实际工作中对持《社会主义通报》所阐述的新政纲立场的所有孟什维克分子作为反革命和从事秘密活动的人予以审查。《朝霞》集团也照此办理。

3/ 给司法机构下达对保存和扩散相关孟什维克文件著作以及孟什维克宣传鼓动根据刑法追究责任的指令。

4/ 准予格普乌将最积极的反革命孟什维克的行政放逐改为劳改营监禁。相关情况下的驱逐出境不变。

5/ 对为被捕的孟什维克说情、在工作中保护孟什维克的同志追究党的责任。

(РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 3. Д. 326. Л. 7. ——Русскаяинтеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы. Сборникдокументов и материалов. М., "Русская панорама". 2008.)

从温什利赫特的上述信件和建议可以看出,一,格普乌是坚决执行列宁的清除孟什维克的指示的;二,温什利赫特认为对待孟什维克必须将国内放逐改为劳改营监禁;三,可以明显看出格普乌仍然认为在清洗基础上的镇压是处理“反革命的和从事秘密活动的”孟什维克此类人的最后手段。总之,温什利赫特不满于格普乌现在缩小了的权限,在要更大的权限:清洗和镇压

(监禁劳改营)

的权限。事实上,1922年9月28日,俄共

(布)

中央政治局就根据格普乌的建议,通过了《格普乌权力法》,赋予了它“放逐和监禁劳改营”的权力。

前排左起第一人为阿格拉诺夫,第二人为雅戈达,其他为格普乌的处级负责人。

对于格普乌的清洗加镇压的做法,布尔什维克党内的一些负责人曾纷纷为一些列入名单的人求情。全俄中央执行委员会主席加里宁为社会活动家基什金,教育人民委员卢纳察尔斯基为彼得格勒大学教授拉普申,最高革命经济委员会副主席皮达可夫和国家计划委员会主席克日尔扎诺夫斯基为工程师帕里琴斯基,时为农业人民委员的奥波连斯基

(奥新斯基)

为农业经济学家孔德拉季耶夫,沃龙斯基为作家扎米亚京,莫斯科市委书记雅科夫列娃为莫斯科大学教授福明,乌克兰农业人民委员弗拉基米罗夫为经济学家尤罗夫斯基求情等等。他们的求情几乎都有一个共同的理由,就是这些教授学者是俄国数一数二的专家,驱逐出境只能对苏维埃政权不利。

当年的加里宁

奥新斯基

雅科夫列娃

这些求情者都是党政身居高位的布尔什维克领导人,涉及到了苏维埃政府的一系列人民委员部。大概也正是由于这一原因,一些得到求情的人被撤去了驱逐出境的处理,也正是由于这个原因格普乌就特别的不满,认为这些部门和高官妨碍了他们的重大行动。

4

新政策上的分歧

事实上,在对待被驱逐出境者的选择和处理上,连列宁、托洛茨基,斯大林和季诺维也夫也都不是意见完全一致的。在关于历史学家罗日科夫处理上的这场分歧,列宁在1922年12月13日给斯大林的信中说得很清楚:

斯大林同志!

为了正确判断我们在罗日科夫问题上的分歧,应当指出我们已经数次在政治局会议上提出了这个问题。第一次托洛茨基赞成推迟驱逐罗日科夫。第二次,当罗日科夫在梅辛格的压力下对自己的观点作出了新的表述时,托洛茨基主张驱逐,认为这种表述不仅毫无用处,而且明显证明罗日科夫观点的虚伪性。我完全同意季诺维也夫,罗日科夫是个有着坚定的和执着的观点的人,但却是在与梅辛格的交易中向我们让步并且随便作了些反对孟什维克的声明,其理由就像我们当年在进入国家杜马时所签署的要忠于沙皇的誓约的理由一样。所以,如果让斯捷克洛夫或者某个他人去利用罗日科夫的声明

(比如,向孟什维克“挑战”)

,第一,这达不到目的;第二,使我们名誉扫地,因为孟什维克也会率直地回答,他们总是会说,和我们一样,在暴力下可以签署任何的誓约,我们会因为与孟什维克的这种“决斗”失去一切的。

我建议:第一,将罗日科夫驱逐出境;第二,如果这不行

(比如,以罗日科夫年老可以宽容为由)

,那就不应对罗日科夫的声明作任何的公开讨论。那就应当等待,哪怕是过几年,罗日科夫作出对我们有利的真诚声明。而在此之前我建议将他放逐,比如放逐到普斯科夫,为他提供一个可以过得去的生活条件并让他有物质保证和有工作可做。但是,应当将他置于严格的监控之下,因为这个人显然现在和将来都会和我们敌对到底。

列宁

根据利(季娅)·福(齐耶娃)的电话记录

(РЦХИДНИ. Ф.2. Оп.2. Д. 1344. Л.1 об.)

列宁在这封信中所提出的分歧不仅有驱逐出境措施上的策略分歧,更有“预防犯罪”中的某种宽容和人道。这也正是布尔什维克的最高领导人在“驱逐出境”和“国内放逐”新政策上的分歧。当然,也不仅仅是党的领导人之间,就连格普乌也不是铁板一块。比起温什利赫特来,格普乌的主席捷尔任斯基尽管坚决执行列宁的各项指示,但内心深处对这种大规模的驱逐知识分子也持有怀疑。1923年5月27日,他在给温什利赫特和明任斯基的信中提出了如此大规模驱逐的实际行动的合理性问题。

从左至右:雅戈达,明任斯基,捷尔任斯基

该信全文如下:

温什利赫特同志

抄送明任斯基同志。

大规模驱逐让我极为担心:

-

大规模驱逐把被驱逐者组织起来,锻炼他们,最终使他们结成党派并团结起来。

-

大规模驱逐把被驱逐者的家人和‘同情者’组织起来。

-

因此大规模驱逐正在促进这种党派未来的发展和巩固并且培养新的干部。所以,我产生怀疑,认为大规模驱逐的既定实践对共和国是危险的,它正在促进反苏政党的建立,并且我以为与这种实践进行斗争是必要的。我请您把我们从莫斯科以及其它地方送来的和正在送的以及我们遵循什么样的原则的材料送给我,有多少送多少。

必须就这一问题向中央委员会报告。我认为,必须规定下述原则:

-

只驱逐那些积极的分子并且不是根据怀疑,而必须有充足的把握。

-

在三人小组里,不仅有侦察员或者司法处,而且要有委员会的一名成员作报告,该委员除了介绍案情外,还要介绍被告本人的情况

(否则三人小组就始终掌握在侦查员的手中)

。

-

在被释放后不再积极活动、可以等待的人不得驱逐。

-

不能根据表面的特征来判断人和案件,放弃签字画押

(顺便说一下,我认为,要求签字画押是有害的和不合宜的)

以及诸如此类的事。

-

应充分关注所有的证词。

宁可姑息错误1000次,也不能将不积极者予以放逐,一旦他从驱逐中归来,大概就会成为积极者,就又得动员力量去谴责他反对我们。

我们要时刻善于纠正错误。

我认为,对其放逐仅仅因为他曾是孟什维克是有害的事。

请按照我的这封信办理。

费·捷尔任斯基

1923年5月27日

(РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л.20.《Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК—ОГПУ. 1917–1926。1923 год [Док. №№ 752–850]》)

实施驱逐出境行动时格普乌各处的负责人,前排右三为捷尔任斯基。

同一天,捷尔任斯基还给温什利赫特写了另一封信“关于驱逐的规定”:

温什利赫特同志

彼什科娃对我讲述了没有任何预告的驱逐的情况:不许带物品、不得转交物品和与亲人见面。

我们这里谁在负责这样的事,这是怎么回事?

我认为,应当禁止不预先告诉被驱逐者的亲人和不让他们在离开前见面和转交物品的驱逐,而在没有您对此同意的情况下——要惩处。