180师的失败是志愿军最惨痛的损失,通过反思,总结可以还原事实,过去的,不能改变,只能让它过去了,这虽是美中不足,

但是,完全可以也必须吸取经验教训!

较真分析胜利和失败都有规律可循:

胜利就是临危不惧,团结一心把被动变成主动,而失败就是一盘散沙,无心恋战,错失良机,悔恨终身!

说到底是一只狼,带领一群羊,还是一只羊带领一群狼,导致不同的结局。

180师失败和皖南事变逻辑相通!

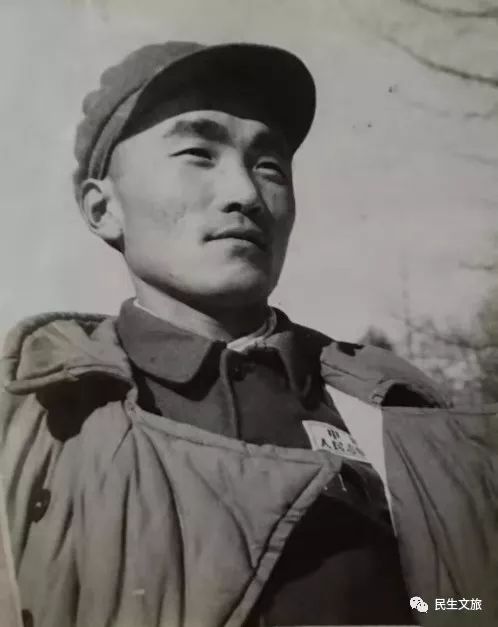

1990年6月19日,有媒体刊登了这样一则新闻:“离休干部、吉林省白城军分区原司令员郑其贵同志,因病于1990年1月26日在合肥逝世,终年77岁。郑其贵同志是安徽省金寨县人。1929年9月参加中国工农红军,1932年8月加入中国共产党。历任科长、指导员、营长、团政委、师长等职。”本着为死者讳的传统,该消息自然未提及180师的如鲠往事,但有一个细节值得注意:郑去世的时间(1月26日)与发布该消息的时间(6月19日)居然相差了近5个月,实为“旧闻”。显然,这则消息能发出来,是经过了请示和批准的,而且耗时甚久。

关于郑其贵,一般认为他是个政工干部,缺乏军事主官经历和指挥经验,加上在抗美援朝第五次战役撤退阶段机械执行命令,导致180师严重失利。在总结大会上,彭德怀把郑其贵骂得狗血淋头,周围的人也跟着猛批烈斗,郑只是一言不发,埋头痛哭……。

也许,需要重新认识这个被故人们称为“好人”和“机器人”的郑其贵。

郑其贵没当过连以上军事主官?

有人说,郑其贵一直干政治工作,是个政治干部;有人纠正说,不对,郑其贵好歹当过连长,连以上才一直从事政治工作。其实,这两种说法都不准确。但要完全弄清楚郑其贵的任职经历并非易事,笔者根据《中国人民解放军组织沿革和各级领导成员目录》、《中国工农红军红四方面军人物志》、《山西新军决死第三纵队》(上册:部队发展史)、《安徽省志·人物志》、《中国人民解放军历史上的七十个军》、《屡创奇迹的60军》等相关资料,力求还原其主要从军履历。

郑其贵生于1914年12月,安徽省金寨县双河镇黄龙村人,出身贫寒。与不少有类似出身的人一样,他加入了革命的洪流。

土地革命战争时期:

年仅15岁就参加了家乡的赤卫队(1929年)。不久,赤卫队编入红军序列,他从鄂豫皖红军第1军3师一名普通战士干起,先后任红4方面军4军31师32团班长、排长、连长、师部参谋、管理科长、宣传科长。鄂豫皖苏区第四次反“围剿”失败后,红4方面军主力入川,他在一次战斗中负伤,遂到医院治疗,仍落下右手终身残疾。伤愈后在医院政治部门干了一段时间,历任红4方面军总医院政治部组织科长、政治处主任、红9军医院政治部主任等职,参加了红军长征和西路军西征。顺便说一句,正因为资历老,56岁的郑其贵在1970年退休回合肥养老时,才能以吉林省军区白城军分区司令(大校军衔)之正师职享受副军职待遇。

抗日战争时期:

作为储备军事干部,入延安抗日军政大学学习,任第1分校第5大队队长,两年后(1939年)调任山西抗日决死队3纵32团2营副营长。1940年“十二月事变”(阎锡山令韩钧指挥山西旧军突袭山西新军)后,决死3纵编入八路军战斗序列,该纵32团于是年2月改编为决7团,先后任该团1、2营营长;同年12月,3纵兼太行军区第3分区,任纵队兼军分区直属队总支书。1942年3月,任决7团政治处副主任兼总支书;1945年9月,升任团政委。期间,参加了百团大战和解放阳城等战斗。

解放军战争时期:

1945年12月,为应对全面内战,决7团扩编为太岳军区23旅(由原山西抗日决死队3纵7、9团及汾东游击支队组成),任该旅政治部主任,1948年升任该旅(时已隶属于晋冀鲁豫军区8纵)副政委。1949年初,任晋冀鲁豫军区8纵24旅旅长。不久,出于向全国进军的需要,各地野战军部队去地方化,再次扩编。是年3月,8纵正式启用新番号,改称60军,23旅也升级更名为179师,郑其贵转任该师副政委。太原战役结束后(1949年4月),180师领导干部进行了大调整,除政委王观潮留任外,几乎都换了血,郑其贵和段龙章分别调任该师正副师长(180师首任师长为邓仕俊,此时转任60军参谋长)。

综上,在正连职以上,郑其贵至少干过3次军事主官——决7团1、2营营长和24旅旅长,只缺少团级军事主官经历。网上有文章称郑其贵也当过副团长和团长,但未指明具体是哪支部队的副团长和团长,不知据从何来?果如网文所说,郑若当过副团长和团长,当在决7团,但根据笔者掌握的资料,他在决7团时直接由政治处主任升任该团政委,没有副团长和团长的任职经历。

那么,郑其贵的军事主官经历为什么被有意或无意忽略呢?笔者认为既有客观原因,又有主观原因。

很多人之所以忽略郑其贵的军事主官经历,也许与不知道郑其贵有另一个名字有关。革命战争年代,革命者在成长过程中改名并不鲜见(如张爱萍原名张瑞绪,许光达原名许德华,李志民原名李凤瑞等),郑其贵也是其中之一。他有一个曾用名叫孙灏正,具体什么时候改名郑其贵已难以考证。不过,根据《中国人民解放军组织沿革和各级领导成员目录》记载,他于1948年1月任23旅政治部主任时还叫孙灏正,据此推断,他至少是在这之后才改名郑其贵的。啰嗦这么多,只为说明一个问题:查找“郑其贵”在1948年1月之前的军职履历,不能忽略了“孙灏正”的相关资料和条目。郑其贵担任营、旅军事主官的任职经历正是笔者查自《山西新军决死第三纵队》上册目录“决死第三纵队部分团级以上干部简历”之“孙灏正”条目。若按着“郑其贵”去找就很容易错过这一宝贵资料,这也许就是郑其贵连以上军事主官经历湮没无闻的客观原因。

至于主观原因,或许与人的成见和思维习惯有关。根据传播学理论,一件事经过反复传说,往往会沉淀下来,成为人们普遍接受的结论,形成心理定势。另据心理学原理,心理定势一旦形成,人就会自觉不自觉地排除与自己认识不一致的论据。郑其贵缺乏军事主官任职经历和作战指挥经验,这是180师失利最合理的解释,这一结论很容易也已经被普遍接受,在这种情况下,他的军事主官任职经历遂遭到有意无意地忽略。平心而论,郑其贵任过连、营、旅军事主官,但时间都不长,如要定性,他还是一名政治军官。不过,忽略其军事主官任职经历,则折射出观点先行,先入为主的思维方式。

郑其贵在历次战事中表现如何?

入朝参战前,郑其贵主要参加了白晋、晋西南、临汾、晋中、太原诸战和解放大西北和大西南诸役。关于他在这些战役战斗中的表现情况,记载非常有限,笔者参阅了相关战史资料和郑其贵本人及其他人的回忆文章,也只能理出大概:

沁阳之战(1945年10月~11月):郑其贵时任山西抗日决死队3纵7团政委。据该团一营教导员姚晓程等回忆:“在4天准备期间,程团长和孙灏正政委下来好几次,检查帮助工作。孙政委头部负伤,他坚持不下火线,扎着绷带到各连进行指导。”这篇回忆文章系由郑其贵和姚晓程共同署名,但从行文内容及两人当时的上下级关系看,似是姚执笔,郑审阅。显然,在沁阳之战中,郑其贵主要发挥了政治主官督战励气的作用。

沁阳战役解放军参战部队指挥员合影

临汾之战(1948年3月~5月):郑其贵时任晋冀鲁豫军区野战军8纵23旅政治部主任。是役,由于攻城部队(8纵、13纵和太岳军区部队)缺乏火炮等重型武器,只能采取坑道作业。在所挖坑道遭敌破坏殆尽的情况下,23旅所挖两条坑道成为破城关键。正因如此,该旅在战役结束后被授予“临汾旅”的荣誉称号。值得注意的是:第一,这个称号是中央军委授予的;第二,抗美援朝战争结束后,180师和60军番号先后被取消(1964、1985年),惟179师番号保留下来,缩编为179旅,即著名的“临汾旅”;第三,临汾之战中,23旅坑道作业的总指挥正是郑其贵。

晋中之战(1948年5月~7月):郑其贵时任23旅副政委。该旅与阎锡山的“亲训师和亲训炮兵团”发生遭遇战时,“郑其贵副政委和团的干部一起,对二营进行了有力的动员工作,郑副政委说:‘同志们要发扬猛打猛冲的作风,坚决吃掉这股敌人”(郑其贵、程九章、宋佩璋《没有放列的山炮》)。显然,与沁阳之战一样,郑其贵是在履行自己作为政工干部的责任。

以上三战有两个特点:一、都发生在山西,属于“地方战”;二、郑其贵都是作为政治军官“参与”指挥作战。太原战役结束后,解放军进入战略追击阶段,可以说势如破竹。此时,郑其贵当上了师长,他率领180师开始走出山西,向大西北和大西南出击,但没有遇到大仗、硬仗、恶仗,其军事指挥能力并没有得到真正的锻炼和考验。

抗美援朝战争中,郑其贵的军事指挥能力也不得上司、60军军长韦杰的信任。入朝前,韦杰曾带手下三个师的军事干部到南京军事学院“突击学习”,179和181师去的都是师长(吴仕宏、王诚汉),惟180师去的不是师长郑其贵,而是副师长段龙章(段龙章,1920年生,陕西耀县人,原8纵第24旅70团团长,因在太原战役中表现出色,升任副师长。抗美援朝结束回国后曾任第60军181师炮兵副师长、12军31师炮兵副师长、12军炮兵司令员,上海警备区炮兵司令部炮兵室主任,1971年病逝上海)。在第五次战役撤退阶段,韦杰向180师下达命令时,经常找的也是副师长段龙章而非师长郑其贵。

枫亭

河北涉县人,1926年12月出生

1939年参加八路军,时任31师作战科副科长

“坚决执行”与“机械执行”有何不同?

第五次战役撤退阶段,180师并非唯一遇险的部队。12军31师91团和第27军81师的境况比180师更危险(纵向看,突入南部比180师深入;横向看,与友邻部队相距约90公里,比180师的20公里远4倍多),然而,这两支部队都安然北返,受到彭德怀表扬。91团和81师能够顺利突围,很重要的一个原因就是部队领导在敌情瞬息万变的战场上,能够领会但并不机械执行上级命令,随机处变。相反,郑其贵缺乏独断专行的魄力与能力,他的指挥方法就是唯上,这确实有值得检讨之处。

表现之一:

5月22日深夜,180师收到军部发来的命令:“一个团北移汉江北构筑阻击阵地,师主力置北汉江以南掩护兵团主力北移及伤员转移……。”(陈忠龙《屡创奇迹的60军》)注意,这份命令没有明确掩护多久,具体何时撤到江北。由于左翼15军是日夜已开始北撤,右翼63军与60军阵地结合又不紧密,180师有孤军突出、背水对敌之险,副师长段龙章和参谋长王振邦遂建议师主力先过江,江南只留小股部队。不擅长军事指挥的郑其贵很依赖也很信任这两位军事助手,遂向军部请示,不料遭到否决。5月23日中午,60军又向180师转发了3兵团电报:“各部暂不撤收,并于前沿构筑坚固工事,阻击敌人,运走之后再行撤收,望各军以此精神布置并告我们。”(同上)在兵团命令基础上,军部加了一条,明确要求180师在江南阻敌5天。接令后,段龙章和王振邦再次建议主力北渡汉江,江南只留少数部队掩护,以免陷入被动。大概是上次请示碰了钉子,郑其贵这次直接拒绝了,没有再向上级请示。据时任180师政治部干事的张城垣回忆,郑其贵是这样答复的:“你们所说的问题,我也想到了,问题是这么多伤员还没有运完,上级要求暂不撤收,因此没有上级新的指示,我无权改变就地掩护的命令。”

表现之二:

5月25日14时,60军命令180师两个团北移马坪里,一个团在驾德山(马坪里南)掩护伤员撤退。次日10时24分,军部突然改变命令,要求180师停止北撤,在驾德山和北培山(驾德山南)一带继续阻敌。接到军部第二道命令时,538、539团已向北走出10多公里,但郑其贵坚持执行上级指示,命令539团掩护和转移伤员,538团往回走,与540团共同阻敌。对此,538团领导很有意见,建议不要变更命令,还请求到师部面陈意见;540团政委李懋召也主动表示两个兄弟团不必回来,自己断后。然而,郑其贵毫不犹豫地拒绝了他们,他坚决要执行上级命令。事后看来,180师在26日若能够根据实际情况,继续执行军部25日的第一道命令,全师脱险问题应该不大,负责运送伤员的539团在26日脱围而出就是明证。对此,亲历是役的180师政治部干事张城垣评价说:“师长机械地执行第二道命令,使我师丧失了摆脱重围的良机。”

然而,把所有责任都推到郑其贵一个人身上也是不公平的。实际上,人们对很多事情往往都是根据“结果”作出“结论”。在不少人的回忆中,郑其贵是个“好人”,也是“机器人”,如上级的指挥和命令准确、及时,他只会得功不会有过。试想,如果郑其贵率部成功突围,他就不是“机械执行”而是“坚决执行”上级命令了。郑其贵的悲剧一定程度上是“通讯工具”惹的祸。

美国著名历史学者、《朝鲜:我们第一次战败》一书的作者贝文·亚历山大曾这样评价志愿军:“也许由于缺乏通讯设备,最严重的问题是部队过于死板。譬如团一级才有无线电、营一级才有电话,营以下部队只能靠通讯员、军号、哨子、信号弹和手电筒来联系。战术上的僵硬死板有时后果极为严重。营级以下的指挥员几乎没有选择的余地。一个营一旦投入战斗,往往要打到弹药完全用尽之时,即使这样做徒劳无益,甚至可能导致战术上的自杀后果。”团级以下通讯工具落后,团级以上通讯能力又如何?志愿军司令部发出的命令到达各兵团,通过译电、发出、再翻译出来到各兵团首长处,需要3小时以上。兵团与各军之间的通讯更不顺畅,众所周知,3兵团与各军曾失去联系达3天之久(23日下午至25日下午),就是在3兵团电台未被炸毁前后,其与各军之间的通讯效果也不尽如人意。例如,3兵团于5月22日给60军发的电报,虽然17时就发出,但60军当天深夜才收到,耽搁了整整六七个小时;25日18时50分给180师发的电报,后者第二天10时24分才收到,更耗去15个半小时之久!兵团与军之间的通讯联络尚且如此,军与师之间的通讯能力可想而知。实际上,中共军队自建立后,通讯工具和通讯能力一直是个弱点,不过大家都习惯了在联络不畅的情况下指挥作战。因此,苏联军事顾问科切尔金少将在给苏军总参作战部长的报告中写道,在志愿军中,上级机关“同部队失去联系,都泰然处之,没有一个人着急”。

机械执行上级命令的只有郑其贵吗?

若将眼光放远一些则不难发现,在中共军队几大系统中,原红四方面军的将领们最“听话”,极少出现“将在外军令有所不受”的情况,这也许也是“红四”遗脉的习惯或传统。或因如此,第五次战役撤退阶段,“机械执行”命令的,不只是郑其贵,还有他的直接上司韦杰。

韦杰是广西人,为数不多的少数民族将领之一,1955年授中将军衔。不过他只是177名中将的一员,所以需要插叙一下他的突出事迹。韦杰是一名老红军,1927年13岁时就参加了农民自卫军,两年后又参加了邓小平领导的广西百色起义,1935年1月在长征中带着侦察连打下娄山关,立下大功。因为这段经历,他在1955年获得“二级八一勋章”(授予在土地革命战争时期著有功勋者的证章,其中二级八一勋章授予当时的营团级干部)。抗战时期曾任“朱德警卫团团长”、115师688团团长、129师新编第1旅旅长,参加过香城固战役。解放战争时期当过18兵团61军军长,参加过上党战役、晋中战役和太原战役。1950年11月,韦杰调任60军军长,次年5月参加第五次战役,时年37岁。平心而论,他在指挥180师突围时,不是能力有问题,而是犯了和郑其贵一样的毛病,那就是“机械执行”命令。

表现之三:

180师虽然在北汉江以南等了敌人整整3天,但主力仍渡江北撤,还有机会脱险。然而,韦杰在5月26日上午的一道命令使180师彻底陷入不拔之地。26日10时24分,韦杰收到3兵团于25日16时50分发来的电报:“你军除1个师控制于加平至新延江(春川西)以北山区,担任阻击任务外……。”韦杰把这个任务交给了180师。看看地图就知道,该师两个团已经向北越过该阻击线10余里,所以韦杰不但要180师停止北移,还要求其中1个团折回。其实,3兵团因电台被炸毁,已经“瞎”了3天,这份电报指示是根据60军于24日上报的形势作出的,在瞬息万变的战场上已时过境迁。说得严重一点,韦杰这么做实际上是把180师重新推回死路。到27日180师突出重围到鹰峰山下时,11000余人的部队已经只剩个零头了。

列宁曾告诫我们,真理与谬误只有一步之遥,这也许也是“坚决执行”命令与“机械执行”命令的距离吧。180师出事后,郑其贵很快被撤职(1951年7月),在3兵团降职为管理处副处长(副师级)。韦杰同样遭到撤职处分,不过时间稍迟(1952年10月),离职后到南京军事学院当高级函授系主任。不过,韦杰得到了原谅,1955年授衔时位列中将,与他昔日的上司王近山同级,而郑其贵不过上校而已。

180师的失败,还有可能造成更严重的超级连锁反应!

不过,天佑中华,关键时刻有关键人物,出来解决了大麻烦!

当时,在志愿军司令部里,军情已经万分紧急!洪学智一看,敌人进攻的方向正好对着志愿军司令部,且只有六七十公里,而且前面已没有部队,这位泰山崩于前色不改的老革命说:“如果敌人一个劲追上来,志司这个位置就危险了。”

可彭德怀却无动于衷。

洪学智立即说:“不行,得赶快调部队到铁原前面,守住这个口子!”

“各个军都在一边阻敌,一边后撤,伤亡很大,调哪个军?没部队可调了。”

“不行,得想办法调,赶紧!”

洪学智说着,边看地图,42军已撤至阳德,离这里有几十公里,于是说:“让42军来守,必须保证总部安全。”

彭德怀迟疑了一下说:“算了,他们刚到阳德,不要让他们上来了。”

“刚到也不行。你别管了。我让他们全军来,连夜来。”

彭德怀说:“来也可以,不能全军来,来1个师!”

“1个师太少,来两个师,让军部带来。”

就这样,洪学智发电给42军,让军部带两个师连夜赶到铁原。42军立即行动,随后就堵在铁原。他们到达第二天,敌人也到了,一看志愿军守着,就没再继续进攻。志愿军总部就这样保住,没有导致倾覆性的灾难!事后,邓华副司令员说:“老洪调来42军,救了彭总和总部。”

总结:

无论是南昌起义失败后,还是税收起义遭遇挫折,当时的领导人朱毛都没有灰心丧气,以坚强意志把队伍重新凝聚起来,并通过勇气和智慧把队伍带出低谷!

这与180师的表现形成鲜明对比!

因此:

面临绝境时,一切只能靠自己,后悔、动摇、机械执行、意志动摇或怨天尤人,都是没有用的,解决不了生死存亡。

很多人分析180师的覆灭会强调客观原因,比如指挥的混乱,友军不配合,敌人的强大等等。

这些都没错,但重要的是面对这些问题怎么办?

指挥混乱,不是180师独自面对的问题,但为什么别人没有被全歼。

由于通讯设备的落后,战场形势的复杂,指挥混乱、滞后是常有的事。那么这正是考验指挥员临场的反应能力,如何领会上级的战略意图,如何判断战场形势,没有一场仗是完全按剧本打的。

不提当年朱毛这样级别的大人物,就是当时15军和63军的撤退,也是遵照的上级命令,虽有瑕疵也无可厚非。

战场东线,志愿军第27军尚在昭阳江以南地区,美军精锐第187空降团突然在九万里实施空降。

同时,美第2师、南朝鲜第5师迅速从两翼实施包抄。

至5月24日,志愿军第27军即被隔阻于富坪里以南、洪川至麟蹄公路东西两侧地区,形势异常危急。

27军何许人也?

这是在长津湖重创美陆战第1师,在新兴里刀斩“北极熊团”的虎贲之旅!

即使被敌合围后也没有丝毫惊慌,迅速改变原定作战方案,展开3个师,由79师首先在麟蹄附近阻击空降和包抄之敌,81师阻击继续北犯之敌,80师向西攻击前进。

5月25日,美军在阴阳里、富坪里继续实施空降,并在第3师的配合下猛攻我27军79师阵地。

战至27日,麟蹄失守,此时80师和军主力再次被分割。

27军马上调整部署,令已向西攻击的80师顺势向北攻击前进,向杨口以北之德巨里方向突围;

而军主力则由79师坚守现有阵地,掩护81师迅速抢占麟蹄以东渡口。

攻击得手后,转由81师掩护79师渡昭阳江实施突围,就这样,27军在这一连串眼花缭乱的交替掩护后,全军于5月28日顺利突围。

从整个志愿军看,31师的形势比180师更危急,但却全身而退,最终受到嘉奖。

让我们回到那个万分危急的场景:

尽管对于战争早已习以为常,但是走进指挥所的一刹那间,枫亭还是心中一懔——指挥所的气氛异常凝重而压抑。

师长赵兰田、政委刘瑄、参谋长林有声,此刻正围着平铺在地上的作战地图召开作战会议。

赵兰田一支接一支地抽烟,见枫亭到来,立刻站起身,急切地拉着他的手说:

“枫亭同志,现在情况非常紧急”。

赵兰田迅速通报当前掌握的军情:

下珍富里敌情发生重大变化,美军第3师第7团正向下珍富里增援,使下珍富里伪第三军团及溃退下来的人数达到三万余人,歼敌的最佳战机已经丧失。

根据整个战场的态势和友邻部队的动向判断,五次战役可能提前结束。

现在当务之急是要把91团收拢回来,可是与91团电台始终联络不上,没办法把战役结束部队北撤的讯息通知他们。

说到这里,枫亭心里什么都明白了。

赵兰田的目光凝视着枫亭。

“枫亭同志,师里决定派你去寻找91团。

你是我们唯一的希望,能不能把91团带回来就靠你了。

”

师长的话虽然不多,枫亭却感到肩上的分量极重。

跟随这位久经沙场的战将出生入死,什么样的血战没有经历过,即使大战在即,他也能举重若轻谈笑风生。

这么多年,枫亭从来没有见过他如此焦灼如此不安。

就这样,由于通讯中断,31师只能派出枫亭带一个侦查班一路向南找,两天后终于在一个小村子找到了该团。

此时撤退路线已完全被美军封锁,怎么办?

该团索性去掉伪装,亮出旗号一路大张旗鼓往南打,紧接着迅速隐蔽集结。

结果美军蒙了,不知道葫芦里卖的什么药,就在这犹豫的瞬间,防线露出一条缝隙。

该团抓住机遇,利用夜色迅速通过封锁线,一路向北狂奔,最终在北汉江渡口,与焦急的师主力会和,全身而退。

还有一例,38军曾支持180师两个炮兵营,结果实在受不了180师的拖沓作风,于是以归建为由脱离行动,最终也全身而退,万岁军到底不是盖的。

说到底,面临绝境的时候,最终靠的还是自己,靠自己的眼光,靠自己的判断。

南昌起义和秋收起义的队伍都保留了下来,又找到井冈山这样的宝地,这是朱毛能够会师的根本原因!

人,最终比拼的还是内心强大和坚强意志!

点击图片阅读更多原创好文章

中共为什么成功?比商业模式更重要的是合伙人!

【中共成功之隐线】如此结构,想不胜都难!

中共顶级间谍中的“北大帮”

125年前,那个人来到这个世界

共产党如何度过史上最艰难的新年

最终改变了世界的,是边缘人。而不

是,精英

解密:碾压索罗斯 秒杀巴菲特 气疯特朗普 这个超人是谁?

从2017回望1927:中共军队的战斗力从何而来?

人生就是:马克思的梦想加特朗普的困惑

周恩来想要的世界