前段时间看到两个出版业界新闻刷屏:一个是今年书号将进一步缩水的消息,比例不确定,但减少的大趋势是确定无疑的;另一个是开卷去年的销售榜单,头部爆品明显减少,而且上榜品种大都不是新书,还以主题出版为主。

虽然对一般读者来说,看这两个新闻可能都没有多大感觉,对新书减少的后果严重性也不是太了解。但对于出版从业者来说,可以说是五味杂陈。书号缩减的同时没有亮点新书出现,对整个行业来说,都是很尴尬的事。

一方面,这意味着出书更加艰难,书的品种多元性进一步下降

,尤其对于阅读群体相对小众的专业人文学术出版来说,更是雪上加霜,可以肯定这类书今后操作的空间会越来越小;

另一方面,陈旧保守的榜单也说明,有关方面所谓通过缩减书号就能倒逼精简品种、出精品的预期设想,完全只是一厢情愿,而对于走大众市场的图书公司来说,集中精力做出爆品的可能性也越来越低,生存也将更加艰难

。这个近乎无解的难题,也逼迫每个有心的从业者不得不重新思考自身的定位。

进入出版业工作这么些年,我有几个认识受到了彻底的颠覆,其中之一,就是关于图书品种的问题。入行之前,总觉得书种类太多了,有太多不值得出的、粗制滥造的鸡汤读物充斥市场,既浪费纸张又浪费读者阅读成本,如果那时候有人跟我说应该精简品种,我肯定举双手赞成,甚至觉得市面上一半的品种都可以砍掉。但是入行之后,才知道不是如此。正是有这么多泛滥的品种出没,才让那些看起来不怎么有市场但却内容优质的图书,有冒出来的可能性,也让更多小众的读物有存活的空间。

一个对比变化,

在书号相对宽裕的时代,因为增加品种是做增量的一个重要途径,编辑的选题更容易通过,而且试错成本较低,可以尝试做更多元的尝试

。尤其对一些优质的小众读物来说,即使利润微薄,也可以有一定操作的空间。

而书号一旦缩紧,从经营角度来说,一定是优先保证经济效益好的品种。这就造成两个极其不利的变化,

一个是选题方向的趋向保守

,不敢去冒风险尝试新的领域,也不愿意投入去培养新市场,

另一个就是集中头部产品,缩减非畅销书

,首当其冲的自然是较有专业深度的社科人文类图书以及一些相对小众的文学,结果就是品种趋向单一扁平,图书市场进一步萎缩。

最近和几家规模比较大的民营公司的同行朋友聊了聊,一个很深刻的印象,就是对头部产品的强调。有个朋友说,我们公司一个编辑一年做两三种书就可以了,但是一定要畅销,年销两万册以下都算是失败。像你做的那些人文类产品都太小众了,放在我们这边是连选题都是没法通过的。之前他们公司为了开发一个专向领域,连续八年投入一直亏损,到了第九年才开始盈利,而现在这一板块已经成为他们做得最大最好的业务支柱,在业内也处于数一数二的顶尖地位。但他说,换在现在,公司绝对不会做出这样的决策,因为公司已经做大融资,每一笔投入都必须以能够盈利为前提,否则无法对投资人交代,连续几年投入去培养一个市场的行为,更是想都不敢想。

另一个朋友更直白地说,我们这边不支持做外版书,投入时间成本太大,加上现在这个情况,你懂得。这里不光是宏观层面上有意控制的结果,更多是资本赤裸裸的趋利避害本性所致。因为要将风险系数降至最低,所以不能越雷池半步,只能去做那些所有人看来都是稳妥畅销的东西。

但即使是这样,另一个问题也出现了,

为什么如此重视头部产品,现在依然越来越难出爆品?

按理说,随着大公司操作畅销品种经验的丰富,营销手段不断进化,出爆品应该是越来越驾轻就熟才是。

但事实上却正好相反,一些前几年能轻易打造出年销十万品种的公司,在近几年也越发感觉到吃力,头部产品贡献率不断下降,而且其中大部分还是老品种的贡献,新书很难出挑。

不少人也纳闷,

营销上投入的力量并没有减少,甚至比以前还更着力,为什么不见效果?

是因为市场竞争太激烈了吗?但随着品种缩减,能挤进跑道的竞争者其实是在不断减少的,不管从消费者角度还是从榜单上都可以看出,并没有什么新品牌随着亮眼新书异军突起,所以竞争激烈一说并不能成立。

那么,还是整体消费疲软滑坡的老问题?图书消费滑坡已经喊了很多年,虽然对于地面店来说这是不争的事实,但网店的销量其实一直在增长,如果剥除疫情这个异常要素的影响,整体市场并没有太明显的滑坡。竞争激烈度和市场都没有太大变化,营销手段还在不断进化,那为什么新书销售一直呈现出颓势?归因排除下来,只剩下最后一个原因,那就是

起爆点力量不足

。

所谓起爆点力量不足,也就是新书选题缺少市场潜力的老问题。这背后又是一个令人尴尬的悖论。多年来,为了在品种缩减的同时保证市场销量,许

多决策者对选题的选择愈发保守,不敢去尝试和挑战新领域,选的都是那些一般判断下显而易见一定有市场的品种,要么是争夺已成名的大家作品,要么不断重复开发已经有比较好市场表现的公版作品,要么在已经成为热点的题材领域试图复制以往的成功经验

……

扎堆出版的结果就是市场疲软,而真正有力量引爆市场的新书,往往却是从前人没有看到的空白领域冒出来的,这里需要的恰恰是多品种、多元化的尝试,需要给最能感知市场能力的年轻编辑更多试错的机会,需要有勇于投资新人、新领域的长远眼光,这就和一些品牌固守成功经验、集中于头部品种的战略形成矛盾。

但是对于很多人来说,开拓新领域是有风险,是“输不起”的。固步自封,只能通过不断加强营销手段来弥补。原本,再好的营销也有赖于起爆点的潜力,但是在市场普遍缺少选题的创新探索能力的情况下,营销变成了重中之重,反过来也让一些人进一步忽视了选题的重要性,认为营销是比编辑的选题能力更重要,这也就造成了选题会上任何人都有资格对编辑的选题说长道短的乱象。这种逻辑背后,其实是对出版本质的忽视。试问,如果同一套营销模式对任何书都有效,那么书和食品、饮料等普通快速消费品又有什么区别?

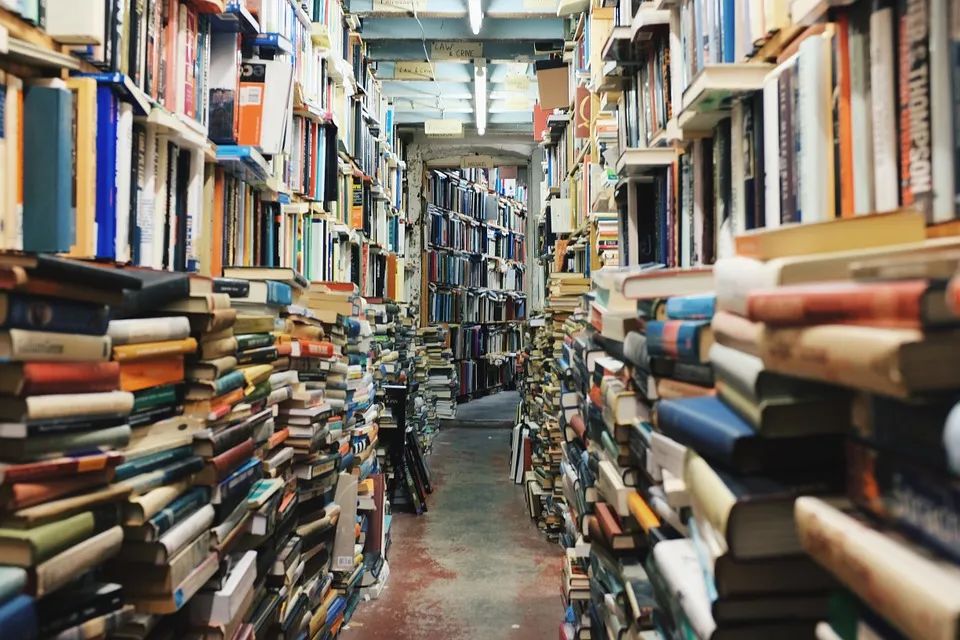

包括图书在内的文化产品,其本质特点就是多元化,对应的是人类个体的多元化,正因为每个人都是不同的个体,会有自己不同于他人的感受、思考、受尊重的需求,人类才成为区别于其他动物的物种

。强行把人类多元化的需求统一于标准化的产品,就是把人类降维为只能关注于基本生存层面的动物。而相较于普通消费品,精神层面的需求品是最难统一和标准化,而这种对多元化的强行统一,就是在逼迫人类退化。

市场压力、生存压力这些理由,都不能抹煞出版这个产业的本质出发点,除非不做这个产业,否则就必须想办法在适应出版特质的前提下去改善这个问题。换而言之,集中于头部产品,对于整个行业来说无疑于饮鸩止渴。这几年很多公司越来越重视头部产品,却越来越无法出现爆品,除了大环境因素外,很大程度上也可以说正是短期盈利压力下整体取向保守化、单一化后果的显现。

话说回来,即使在大环境难以改变的前提下,个体也还是可以在有限的空间中做出选择,而这里最关键还在于意识的转变。又要求低风险又要求保增值的所谓资本逻辑并不能适应于文化产品。文化产品的风险与机遇,都在于它无法被标准化规训的多元色彩。丢掉多元化,就是丢掉产业的生命线,而这种多元,有赖于不断试错撑出的空间。品种削减之后的精品化路线,之所以越来越难出爆品,也正在于其涸泽而渔,不断挤压多元长尾的创新空间,最终导致自身也逐渐失去生命力。

从这个意义来说,

市面上的书绝不是太多,毋宁说是太少。

新书爆品的疲弱,正是为我们敲响了警钟。