今年的“一号文件”再次聚焦“三农”问题。回首过往,依依相望,这已经是第二十份“一号文件”谈“三农”了。谈了二十年的“三农”,而问题却始终没有得到有效解决,到底问题出在哪?

这次的“一号文件”重点提出了“乡村振兴”概念。可以说,“乡村振兴”这四个字就能代表今年的“一号文件”。按照文件思路,今年解决“三农”问题的核心说穿了就是“招商引资”,依靠投资带动农村经济。无论是“五新一增强”还是“四梁八柱”,其根本都是为了吸引资本投资农村。

那么,这次能不能实际有效解决“三农”问题呢?“三农”问题的根本又是什么呢?

先简单了解一下这次对策的大致内容。除了前文提到的招商引资,依靠投资带动经济外。还有两点值得注意。

第一,这次“三农”问题的时间表是,“到2020年,农民增收渠道进一步拓宽,城乡居民生活水平差距持续缩小,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽;到2035年农民就业质量显著提高,相对贫困进一步缓解,共同富裕迈出坚实步伐;到2050年,农民富的目标全面实现。”也就是说,还有2年时间用以农民脱贫,再用30年时间实现农民富裕。

第二,这次也明确了坚决打击弄虚作假、搞数字脱贫问题。其中,最重要的莫过于,

“除党中央、国务院统一部署外,各部门一律不准再组织其他检查考评”

这一条。别小看这条规则,有了这条规则,地方腐败空间被瓦解,“亩产万斤”的闹剧应该不会再次上演,除非连最高层也腐败了。

结合之前推出的“精准扶贫”,我大致看清了调控思路:以政策构建资本与农村的通道、以资本投入打造农村产业、以产业增加农民收入、以农民收入增加创造市场、以市场回馈资本投入,最终打造一个闭合良性循环,另行循环形成后,扶持政策逐渐退出,达到一个新的市场平衡。

理想是美好的,可现实真的会按这个剧本上演吗?我记得有句话叫“计划永远跟不上变化”。

这一整套计划看似不错,但却有致命的漏洞。而这个漏洞也是为什么一直以来“三农”问题都得不到有效解决的根源——市场需求不足。

这一循环看似无懈可击,但在“依靠产业增加农民收入”这一环节会出现大问题。而且,这还是以资本先期投入后不撤资,不搞政策套利、不搞空手套白狼、不搞过河拆桥那一套。(根据中国资本的尿性看,这一项本身就很难做到,无论监管多严密,终究是滞后的,只能事后补牢)

“三农”问题的核心在于农民收入长时间没有实质性增长。目前,我国城乡居民收入差距约为2.7倍,相当于上世纪90年代水平,相比21世纪初的3倍多水平略有下降,但始终没有明显的缩小。而且,这其中还存在着“数字幻觉”。表面上看,城乡收入差距倍数没有什么大变化,甚至还略微降低。但是,城乡收入绝对值差距却在快速拉大。

农村人口的收入来源无非两种:务农和进城打工。如今,不少农村的年轻劳动力都进城打工谋求更丰厚的收入。熟不知,城里人套路深,仅靠房价就能吸食农民工大部分收入。进城打工真正赚到钱的寥寥无几,大部分农民工进城打工,一年存下来的钱并不比在农村老老实实务农多多少。同时,眼下吸收了大量农民工劳动力的制造业并不景气,今年大量制造业企业提前歇业(如深圳龙岗),农民工们早早的开启了春运浪潮。因此,提高农民收入的主要方法还是需要在农业方面做文章,而非简单的鼓励农民工进城务工。(农民工本身文化水平较低,就业竞争力较低,与现代商业环境不相匹配,尤其是鼓励服务业发展的背景下,农民工更加难以寻得就业机会)

依靠农业带动农民收入的前提是市场需求旺盛。但是,现在情况不同了,

我国农业的主要矛盾早已不是总量不足,而是需求匮乏。

在当今这个世道,还有谁听说过“谁谁谁饿死街头”的传闻吗?这并非是舆论封锁的结果,而是真的粮食产量太多以及人口增速放缓共同导致的结果。

农业部数据显示,2017年,全国13个粮食主产区粮食产量占全国比重提高至76.2%,籽粒玉米调减1984万亩,大豆面积增加871万亩。绿色优质

农产品

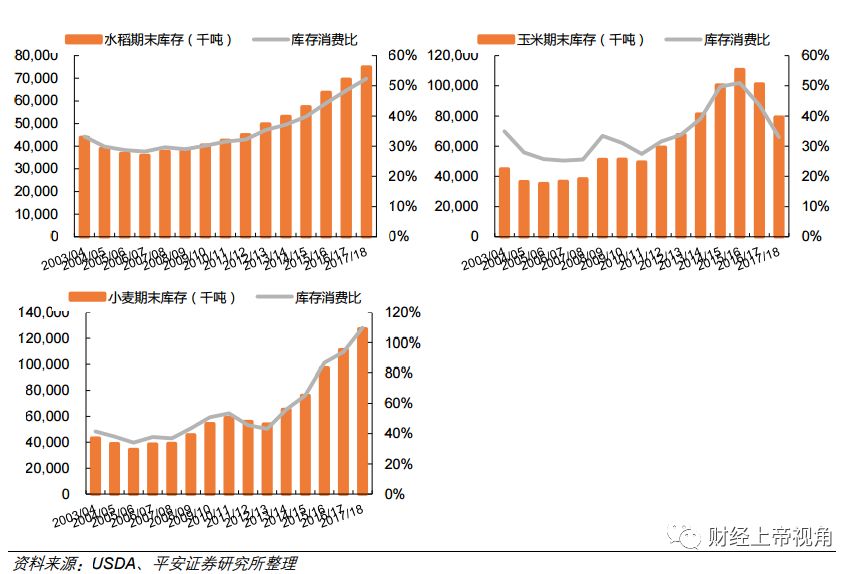

供给显著增加,全国农产品质量安全例行监测总体合格率达到97.8%。全国粮食产量自2013年以来连续5年保持在1.2万亿斤以上,主要农作物库存走高。可以说,今天的中国的粮食已经从“不够吃”变成了“吃不下”。

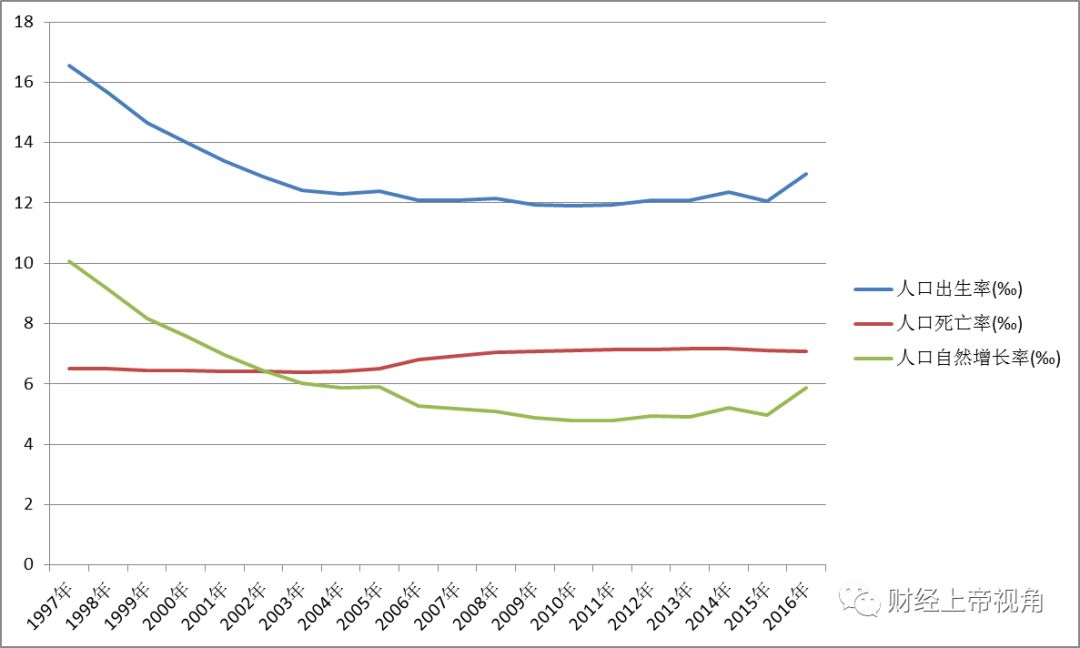

与之相对应的是,我国人口增长放缓,二胎政策难以掀起新的婴儿潮。人口老龄化加剧以及出生人口的走低将在未来导致整体市场需求下降。

在需求端没有明显增长的情况下,无论怎么搞都不可能真正提升农民收入。这也是为什么二十年以来,年年谈“三农”,而“三农”却年年是问题的根本。

这次,为了改善“三农”问题,各种组合拳相继挥出。其中,炒的较为火热的当属土改政策。“三权分置”是仅次于“乡村振兴”的第二大概念。不少专家为“三权分置”欢呼。他们的思路无非是,所有权、承包权、经营权

这三项土地权利明确后,农民能够获得更多利益,进而增加农民务农积极性。

这种想法其实十分粗鄙。土地权利确权后,农民利益就能增加吗?土地确权后农民的权利的确得到了更有效的保障。可是,这种权利如果无法变现的话,那又有何意义呢?

农民在不种地的情况下指望依靠土地生钱,除非炒房地产,否则,笔者实在想不出还有什么其他生财之道。

首先,要明确一点,我国农业税已经取消了(2006年),农民是不缴税的。如果硬要把购买饲料、农药等生产支出视为一种税收的话,那我无话可说。无论土地是否确权都不会直接影响农民税收。因为税收这个概念根本不适合农民。

其次,也许有人会认为转包等行为能让农民躺着赚钱。但这是建立在有人愿意务农的前提下。如今,近3亿年轻农村人口进城打工占整体农村人口的一半,这不恰恰证明了农民们根本不愿务农吗?既然都没人愿意务农,这土地转给谁呢?同时,农业用地是不能随便改变用途的(耕地性质转变属于难以逆转的变化),而且,这次“一号文件”也重点指出,“农村用地不能大兴土木盖别墅大院、私人会所,城里人也不能到农村去买宅基地。”这等同于切断了农村炒房地产的通道,因为炒房需要大量资金,只有城里人才有可能拿得出巨资。