送子观音研究

杜阳光

观音信仰传入中国后,在其发展过程中不断的民间化和世俗化,最具标志性的就是形成了送子观音。送子观音在中国民间家喻户晓,信仰遍及神州大地各个角落。在送子观音的形成发展过程中,除了产生各种应验故事外,还发展出了相应的信仰图像载体。这些图像主题鲜明,内涵丰富,生动地再现了具体时代送子观音信仰的形态模式。送子观音图像的不断演变发展,清晰地勾勒出了送子观音信仰在中国的形成过程。同时,不同历史阶段的送子观音图像,不仅承载着该时代时送子观音信仰的文化内涵,更深刻反映着当时的社会文化观念。

一、魏晋隋唐时期的送子观音图像解析

观音信仰在魏晋时期,各种应验故事主要宣传的是观音菩萨的救溺水及解牢狱等救苦救难功能。《观世音菩萨普门品》讲观音菩萨也可以送儿送女,崇尚生育的中国人很快也开始通过持诵《观世音经》求子祈育。魏晋南北朝时期开始,观音送子的各种应验故事不断出现。《冥祥记》讲刘宋时期信道教孙道德和佛教居士卞悦之俱年过百年无子,通过持诵《观世音》经而成功而得子。南齐陆杲撰写的《系观世音应验记》中讲,一个姓台的人为了检验观音送子的效验,发愿说如果观音能在四月八日赐给他孩子他就真相信观音的神通,最终也成功应验。各种观音送子应验故事的渲染传播,也直接催生了送子观音造像的产生。考古金石资料表明,早在北齐时代中国就产生了送子观音造像。雕刻于北齐时代的《王三娘造像记》:“天保元年正月十八日,清信女王三娘为子敬造送子观音像一区(躯),愿我子孙长□,离苦解脱。”天保元年是公元550年,这一年恰恰是北齐王朝建立之年。这尊造像虽然早已不存,我们无法准确分析判断造像的样式形态,但通过金石文献记载我们可以看出,早在北齐初年已经有专门的送子观音造像出现。

学术界目前公认的中国现存最早的送子观音造像是隋朝的王洪渊造像。这尊造像通高三十六厘米,宽十八厘米,材质为砾岩石。观世音菩萨造像站立于薄薄的莲花台上,莲花台下面是一块高五厘米,宽十八厘米的长方形底座上,底座刻四周刻有造像主王洪渊仁寿三年(公元603年)的发愿文。如图一所示:观音菩萨脸型方圆,眉毛弯曲浓厚,眼睛微启,鼻翼宽圆,嘴唇紧闭,下巴上雕有三条淡淡的胡须,整体表现出微微浅笑的神秘表情。主像观音菩萨左右两边分别站有高十一厘米的护法弟子,左边的弟子前有一尊立着的小狮子,右边弟子前面则俯卧着一个小狮子。在这尊造像中观音右手所持的莲状物,左手净瓶上站立的裸体童子,让人很容易联想到“连(莲)生贵子”的文化寓意。但是观音菩萨下巴上淡淡的胡须又表明这尊观音具有男性的特征,这体现出早期送子观音造像的特点。

图一 万荣县博物馆藏隋代石雕送子观音

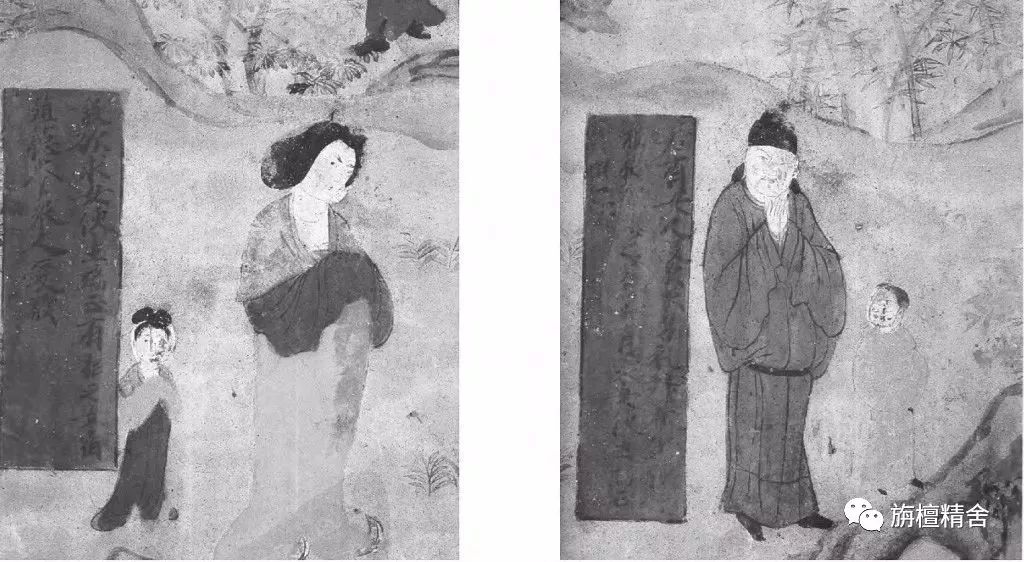

唐代是中国古代最强盛的时期,强盛的国力需要大量的兵役和劳动力,因此人们向各种神灵求儿求女的风气非常炽盛。也许是因为唐代可供求子祈育的神灵太多,文献中记载唐代观音送子的故事较少,且主要集中在高僧大德身上。唐代来自新罗(今朝鲜半岛)的高僧释慈藏是其母亲捐一千部《观世音经》而生的。《资治通鉴》说中唐时期的僧人万回,是他们的母亲向观音像祈祷之后怀孕所生。显然这些故事都是为了给高僧们的出身渲染不平凡的神异色彩。尽管如此,敦煌文献的出土向我们证明了向观音祈子在唐代的敦煌地区非常盛行。学者们整理出来的敦煌文献中,有不少专门向观音祈子的诸如《观音礼文》的写经。《观音礼文》曰:“若有女人来乞愿,求男智慧女仪容。随心所愿皆如意,犹是常持观世音。”这经变文显然是根据《观世音菩萨普门品》中观音送儿送女的记载演生来的。敦煌地区向观音求子的习俗常常也通过图像表现出来。莫高窟第45窟南壁绘有盛唐时期《观世音菩萨普门品经变》“求儿求女”图。如图二所示:该图中左边站有一成年男子,该男子头带软脚幞头,身穿圆领窄袖袍服,脚登云头靴,鼓着的大肚子下面束腰,使身体显示出不协调的滑稽之感。男子双手在胸前合十,眼睛微微斜视着前面的观音菩萨。他的左后方站立着一个垂髫的儿童,右边长方形的方框里题写着:“若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,便生福德智慧之男。”“求儿求女图”的右边站立一个妇女,头梳云髻,面部似乎有描红,身着半露胸的裙装,头微微低着,好像是在认真地祈祷。妇女的右后方站立着一个头梳环状发型的女孩,旁边的长方形方框里题写着:“设欲求女,便生端正有相之女,宿殖(植)德本,众人爱敬。”毫无疑问,这幅“求儿求女图”是完全依据《观世音菩萨普门品》绘画出来的,此图充分说明了唐代敦煌地区送子观音信仰的盛行。

图二 莫高窟第四十五窟南壁《观世音菩萨普门品经变》“求儿求女图”

除了上述敦煌莫高窟的送子送女的图像外,唐代的巴蜀地区也出现了送子观音的石刻造像。四川省盐亭县山青庙和樟禄唐代摩崖造像都雕刻有,头束高发髻,身披璎珞,怀抱童子的送子观音造像。由此可见,唐代时期除了地处西北的敦煌敦煌地区盛行送子观音信仰,地处内陆的巴蜀地区也同样有向送子观音求子的风尚,这是观音信仰传播过程中非常值得注意的现象。这些都说明唐代时期观音的送子护生功能逐渐凸显强化,送子观音信仰开始形成。

二、宋元时期的送子观音图像解析

两宋时期佛教的义理之学逐渐式微,居士佛教和民间佛教逐渐兴起。在这种背景趋势下观音菩萨信仰也越来越民间化,开始渗透到平民老百姓的日常生活之中。人们所关注的不再是生死苦海的解脱,而是祈求观音帮助他们解决现实日常生活中的疑难问题。宋元两代受理学思想观念的影响,妇女能否生子不仅关系到婚姻的和谐幸福,更直接决定她在家庭及宗族中的地位。按理说宋元时期的送子观音信仰应该特别兴盛,但事实却并非如此,这是因为这个时期人们更加倾向于向道教的神灵求子。钱世昭《钱氏私志》记载,宋仁宗的第十女明懿公主和丈夫钱景臻婚后许久不育,宋仁宗就推荐他们去“玉仙圣母”求子,回家后果然妊娠怀孕。我们虽然不能肯定这里的“玉仙圣母”是人们所说的道教生育女神碧霞元君,但她是道教的生育女神应该是没有问题的。洪迈《夷坚志》“宁氏求子”条讲,江西湖口人詹林因无子,夫妇二人常常夜里焚香向北斗祈祷求子竟长达十几年,可见道教北斗七司育送子的观念在宋人心中之重要。另外宋代也有向佛教罗汉求子的。《夷坚志》“董氏祷罗汉”条说,董彦明年过三十而无子,夫妇就一起前往庐山的圆通寺向该寺罗汉求子,并发愿常以茶供养罗汉,并布施五百个罗汉帽以酬神,后果然应验生子。由此可见宋代人们求子的途径非常多元化,且常常以道教的生育神为主。

《夷坚志》中观音送子故事一览表

|

序号

|

卷数

|

篇名

|

主要内容

|

故事类型

|

|

1

|

支丁卷第一

|

徐熙载祷子

|

有一子亡,南台寺长老宗悟赠观音圣相,刊板印施:必获报格。为之铸像,逾月方至,像匣中飞出三黄蜂,后果得三子。

|

得子奇事

|

|

2

|

支癸卷第十

|

安国寺观音

|

许洄妻孙氏妊娠将产之际,危痛万状,默祷观音,家贫不能广施愿力。长老了祥不忍,焚香为之白。孙氏恍惚梦见白髦妇人与之木龙,生男,属龙。

|

保子

|

|

3

|

三志辛卷第五

|

观音救溺

|

徐熙载之母程氏瞻奉观音尤极诚敬。熙载携二子登船归,遇暴风雨,三人齐声恭持菩萨名,遇一巨桑,得救。母言梦一妇人抱了归。

|

救脱、保子。

|

|

4

|

乙志卷十七

|

翟楫得子

|

翟楫无子,虔诚画送子观音像。因其嗜吃牛肉观音给他送儿子时,一只牛跑来横在中间,不得成功。改掉吃牛肉习惯后,顺利得子。

|

观音送子奇事

|

尽管如此,与魏晋隋唐相比,普通老百姓向观音求子的故事也不断增多。从上面《夷坚志》所载的送子观音故事我们可以看出,宋代观音菩萨除了送子以外还具有保子护生的功能。同时,更重要的是观音送子的对象不再是魏晋隋唐时期的高僧大德,而是最普通的老百姓,这说明宋代的送子观音信仰已经深深渗透到民间。

宋元时期,送子观音的造像资料也屡见不鲜。德国柏林亚洲艺术博物馆藏有五代宋初的《观音变相图》中就有送子观音画像,这些画像是二十世纪初国外的探险家在新疆吐鲁番获得的。如图三所示:这尊观音身穿白袍,头冠上披覆白巾,面容呈女相,左手上托着一个裸体的童子。这样的造型打扮显然是受了白衣观音的影响,但这确实也算是送子观音造像。《中国文物地图集四川分册》记载,四川安岳县和彭山县的摩崖石刻造像首先是摩崖石刻送子观音造像,可惜并没有详细描述。宋朝是中国瓷器发展的高峰时期,瓷制品烧造业非常发达,因此出现了瓷制的送子观音造像。例如故宫博物院所藏的宋金时期的耀州窑青釉加金送子观音。如图四所示:送子观音饰吉祥串饰。身着长衣,双手露出,左手抱一婴儿于胸前,右手放于膝上,圆肩修身,衣纹简练丰满,褶皱迭起,舒展流畅,长裙曳足,双足露出,倚坐。通体施青釉加金彩,釉色青中泛黄,金彩已脱落。”这尊送子观音保存完整,造型细腻精美,应该是目前我国现存最早的瓷制送子观音造像,这也标志着送子观音造型在宋元时期的定型。

图三 五代至宋初时期的送子观音画像

图四 宋金时期耀州窑绿釉加金送子观音

至于宋金时期的耀州窑为什么会烧制送子观音,送子观音的摩崖造像又何意频频在巴蜀地区出现,这是个令人玩味的问题。笔者猜测,正如宋金时期关中和巴蜀地区大规模开窟造像或建造佛塔一样,是因为巴蜀和关中地区是宋金乃至宋元交战的主要战场。我们知道战争会造成人们的生命朝不保夕,恐惧产生信仰,这时候普通老百姓往往求助于宗教,寻找心灵寄托。而在战争造成的人口大规模伤亡后,人们则热衷于求子,以便延续香火传宗接代。

三、明清以来的送子观音图像解析

明代是中国送子观音信仰发展的高峰时期,笔记小说和各种应验记中观音送子的故事非常难以计数。随着观音信仰的民间化,明代以来白衣观音和送子观音已经完全结合在一起,人们将她称之为白衣送子观音。宗教信仰需要神圣不可怀疑的经典作为依据和指导规范,这样才能对信徒产生吸引的魅力在。明代世俗化的社会使得向白衣送子观音祈子求育的风尚日渐兴盛,在这种背景下就产生了《白衣观音五印心陀罗尼经》。这部伪经大约产生于明代中期,北京法源寺此经所藏有印刷于明宣宗宣德三年(公元1428年)年的《白衣观音五印心陀罗尼经》,这也是目前存世最早的版本。信众们向送子观音求子最主要的办法就是通过大量捐印该经积累功德,因此各地现存的《白衣观音五印心陀罗尼经》数量非常多。

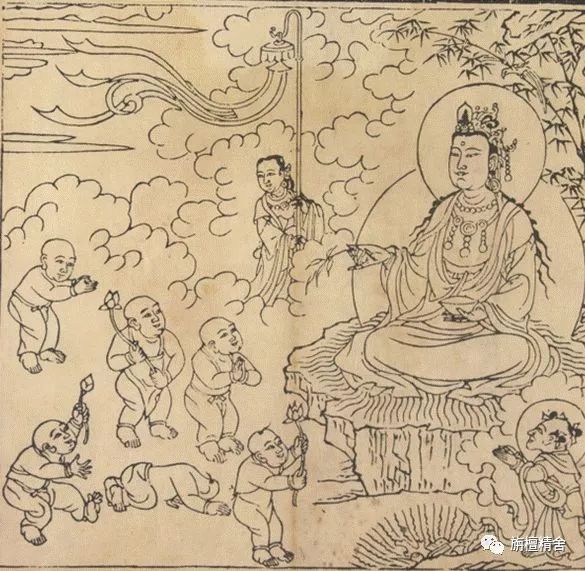

《白衣观音五印心陀罗尼经》的前面都有一副送子观音的画像。如图五所示:画像中送子观音一般都坐在台座上,头代花冠,身着胸佩璎珞,身后有背光,背光后有几株枝叶婆娑的竹子,一只鹦鹉站立在竹子枝头。观音右手持柳枝,左手端盛有甘露的小碗,象征着向人间普洒甘露。送子观音右后侧一龙女擎着宝幡立在云端,左前侧善财童子双手合十站在旁边。送子观音的座台前共有六个童子,三个手持莲花作敬献状,两个双手合十作礼拜状,中间还有一童子跪作地上叩首状。这个送子观音图像内容颇为丰富,有些需要解释说明才能明白。龙女和鹦鹉都是来自宋元以来的民间传说故事,它们都是缘于感谢观音的救父之恩而皈依观音菩萨,无疑这是为了宣传中国传统的孝道文化。观音前面童子持莲蕾,显然是寄托着“连(莲)生贵子”的美好寓意。

图五 明正统五年《白衣观音五印心陀罗尼经》扉页插图

明清两代,在各种材质的送子观音中,最著名是明代福建德化窑何朝宗款送子观音。明末清初福建德化窑迅速崛起,以其精致的瓷塑工艺享誉四海,烧制的产品更是畅销海内外。宗教类题材的瓷塑中,尤其以何朝宗制作的观音最为有名,这其中就有大量的送子观音精品造像。如图六所示:他所塑造的送子观音总的特点一般是面部方圆,眼睛微闭,嘴唇紧拢,身披白衣,呈现出亲切祥和美感。德化窑送子观音通体温润洁白,和母性祥和善良的特征相互呼应,给人一种亲切圣洁的感觉。它们的共同特征是送子观音都身披飘逸的衣衫,头戴风帽,慈眉善目,怀抱一童子,显示出母亲般的慈爱温和。