按:这些天,因新书《回来》的出版,理想国微信已先后推送两三次有关孙中伦的内容。今天这篇,转自微信公号“成都漆艺”(id:chengduqiyi),在中伦一年的流浪、打工旅途中,他曾在成都漆器厂待过一段时间,并记录在《回来》一书中。

以下是中伦23生日当天,

漆器厂曾和他有过交往的员工们的一段回访。当书中人走进现实和作者“对质”,在他们眼里,这位年轻的写作者是什么样?他在书中的记录是否和他们对自我的认知一致?

▼

这个阳光帅气的小伙子名叫孙中伦。2015年夏天,在美国波莫纳学院读大三的他决定

休学一年,从“读万卷书”的模式里跳出来,踏入“行万里路”的人生章程。

东莞、大理、定西、北京、苏州、成都……这期间,中伦一边流浪一边工作,陆续做过流水线工人、民宿招待、初中老师、新媒体编辑、寺庙居士……他将一路的所见所闻全都记录了下来。

在东莞的流水线上,他追问工人们的生活与理想;在大理的民宿中,他遇见不得志的诗人;在定西的孩子、父母和老师们中间,他重新认识了生命的真谛、贫穷的代价,以及人与人之间难能可贵的相遇和相知;在北京的编辑室里,他对青春的痛与梦有了深切的感悟……

2016年,中伦来到成都漆器工艺厂,用文字记录下他听到的在这个年代久远的老厂内工作的员工们鲜为人知的故事。在这里,他理解了匠人与坚守的意义。

这些最后落定成三万多字的故事,将一个个单独个体与漆器厂整体历史之间的关联清晰地抖落出来。这些文字让

人们看到,正是一个个最普通的个人,在自知或不自知之间,融入并塑造了这座老厂的厚重历史。

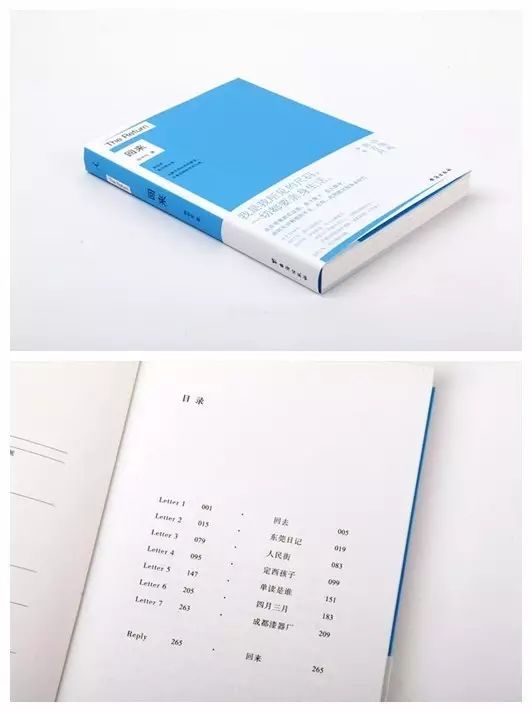

如今,中伦在中国的这些旅记已整理出书,书名叫作《回来》。

这本书记录了中伦回中国打工这一年的足迹。

7月15日,是中伦23岁的生日,我们回访了部分同事,制作成特辑,希望这些“回音”,能够成为给中伦

23岁

生日的一份薄礼。

我们在回访中聊到的话题有:

来听听受访者们的“回音”吧!

受访者:阿申(陈申健)

印象中:

聪明,直接,心思单纯,我很喜欢他的性格。看到他的时候就觉得这个人让人觉得很舒服。他想问题比较全面,做事很有主见。

读后感:

写我的我读过了,还读了一些他写的关于我们厂里其他人的故事,感觉他表述很清晰,还原度很高。他不到23岁就能写出这样的文字,做这样一些事情,有这样一些思考让我感觉很惊讶。

还想聊:

想更多地了解他的思想。虽然他还这么年轻,但他其实已经对社会有一些自己的认知了,而且跟我们这些普通人相比,他的认知很不一样,他是用什么样的思维方式去了解这个社会的,我很好奇。

问个好:

生日快乐,也恭喜他找到他目前的另一半。

受访者:如斯(李如斯)

印象中:

有礼貌,谦虚,很有教养的感觉,他待人接物很真诚。

读后感:

看过他写我的,觉得里面有些细节可能是我没表达好,所以看到文字的时候还是有点意外啦。写其他人的也

看过一些,对王俊林师傅,周师傅的故事印象比较深。看完文章觉得周师傅是一个简单直接的人,平时我们接触比较少,都不知道这些同事的故事。看了中伦写的东西后对身边的这些同事了解多了一些。

还想聊:

想把他写的东西里面有误会的细节解释一下。不过具体的我可能也想不起来啦,哈哈。

问个好:

生日快乐!还有祝他爱情顺利。

受访者:

晓波(张晓波)

印象中:

感觉他是一个比较率真的男孩。

读后感:

我还没认真读过我自己的故事呢,你等会儿发给我看看好不好(朝小编不好意思地笑~)

其他同事的看过一些,不过因为时间隔得有点久,记不太清啦。对写陈申健和他爸爸的那篇印象比较深。

还想聊:

我不太擅长聊天,所以可能还是他问什么我就答什么吧。

问个好:

生日快乐!

受访者:

周师傅(周克平)

印象中:

给我印象啊,就觉得他很腼腆,很健谈,也很懂礼貌。你跟他接触以后,说几句话就感觉你很喜欢这个人,想跟他说话,聊起来无拘无束的。

读后感:

读过他写我的故事,我觉得写得很实际,都是当初我跟他聊的那些,没有夸张,没有修饰,很直白,感觉他是一个实事求是的人。其他同事的故事也看了,记得到晓波、陈申健两口子的故事。

还想聊:

碰到的话,可能还是会跟他聊聊我们现在的情况吧,他跟人聊天让人感觉很放松,很随和。

问个好:

生日快乐!欢迎他有时间再来我们厂里参观。

受访者:

尹老师(尹利萍)

印象中: