赵鼎新对正当性定义与类型的分析,始终要与韦伯划清界限。正如古兹曼(Guzmán, 2015)指出,赵鼎新等改造韦伯的正当性理论的学者,多是不考虑其创新之处与韦伯既有理论之间的兼容性问题。我认为这样冒然地划清界限是值得商榷的,并且认为赵鼎新的论述与韦伯的理论之间不乏可兼容之处,而一旦理清这些理论关系,则有助于理解天命与正当性之间的问题。

先看看韦伯在划分类型时所考虑的正当性定义及其问题系。

《马克斯•韦伯词典》(TheMax Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts, Second Edition)对“正当性”的界定颇能体现韦伯的论述风格:

正当性的概念是韦伯的社会学中的重要元素之一。

这一概念十分普遍地出现在他对政治体制(

political regimes

)的分析之中。

……

。如果一个政治体制被视为有效力的(

valid

)或具有约束力的,那么它相较于完全基于利益或暴力的政治体制所创造的不稳定性(

instability

)而言,将是更为稳定的。韦伯的正当性类型反映了众所周知的支配类型(传统、卡里斯玛和法律)。在正当性支配的经验中,可能有三种不同类型的行动者:治人者(

the ruler

)、统治班子(

the staff

)和治于人者(

the subjects

)。(

Swedberg and Agevall, 2016:189

)

该词典虽然通过不稳定性/效力程度对比方式,排除利益或暴力所形成的政治体制,以此筑起正当涉及的传统、卡里斯玛和法律三种支配类型,但却没有给出“正当性是什么”。这是因为韦伯在《经济与社会》中更倾向于从缠绕着正当性的不同侧面的概念(如政治体制、社会行动)切进去,再接上正当性内部架构的诸个方面(类型、效力),形成具有贯穿性的论述网络。因而,为了解韦伯眼中的正当性“是什么”,必须接受他的穿梭式、多样化的思考取向,并将各种路数合并隼接。

在《经济与社会》中,韦伯的具体取向主要有两种:第一种取向是从行动进入秩序,体现在《社会学基本术语》部分。他在谈及社会行动、社会关系和行动取向三个问题之后,接续了“正当性秩序”论述:

行动,尤其是社会行动,更不用说还有社会关系,可以受到正当性秩序是存在的这一信念的引导。行动在事实上将会这样发生的概率,就可以称为该秩序的

“

效力

”

。

……

。只有当行为

——

接近于或总的来说

——

以明确的

“

准则

”

为取向时,一种社会关系的意义内容方可称为

“

秩序

”

;只有当出现了着眼于这些准则的取向时,一种秩序方可称为

“

有效

”

,而这种取向的出现,除了其他原因之外,还因为行动者在一些可以估计的方面认为那是某种方式的约束或楷模。当然,在具体情况下,以秩序为取向的行动会涉及非常多样化的动机。

……

。一种秩序的效力和无效之间并不是严格的非即彼,恰恰相反,在两极之间有一个逐渐的过渡。(韦伯,

2010

:

121-123

)

第二种取向是反向而行,从支配的体系到服从的行动,体现在该书第三章《正当支配的类型》中对正当性的论述:

支配就是某些具体命令(或全部命令)得到既定人员群体服从的概率。

…

。就这个意义而言的支配(

“

权威

”

)可能会建立在极为不同的顺从动机之上。

……

。如果纯粹的物质利益和利益计算成了首脑及其行政班子之间达成团结一致的基础,结果也会像在其他背景下一样出现相对不稳定的局面。

……

。除了这些以外,通常还需要一个更深层的要素

——

对正当性的信仰。

……

。从社会学意义上讲,一个支配体系的正当性只能被做这样一种概率:将会存在一种相应程度上的适当态度,并确保出现相应的实际作为。

……

。

“

服从

”

则意味着服从者的行动实质上要遵循这样的路线:为了自身的利益而把所接受的命令的内容变成行动依据。(韦伯,

2010

:

318-321

)

综观之,在韦伯从自下而上和自上而下的双向穿梭过程中,在讨论完诸种社会行动、社会关系并进入秩序问题时,或者在谈及支配体系下行动者的服从基础时,便面临到上述词典中所说的“稳定性”问题——通过社会行动联接的社会关系如何稳定下来以形成社会秩序?或者反过来,社会秩序是如何稳定住联接起来的社会行动?

为此,韦伯通过抓住社会关系中的“命令—服从”这条支配式关系主线,以“相应程度”、“逐渐的过渡”的“概率”方式而不是决定论或静态的方式讨论“可以估计”的“效力”问题。

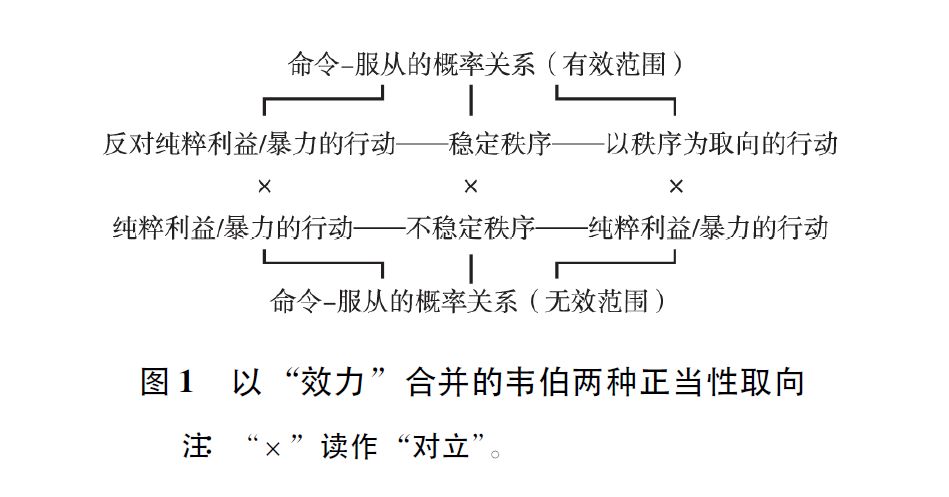

由效力进入正当性,便要为行动的估量寻找具稳定性的“依据”,需要划开由利益或暴力行动所产生的社会关系中的不稳定趋向,安置“非常多样化的动机”。为此,韦伯(2010:322)引入了后来广为人知的三种正当性支配类型时,也指出是为“正当性要求的效力”寻找基础。这不仅从正面解释了韦伯为何要将传统、法律和卡里斯玛类型与正当性的“效力”联系起来——“以秩序为取向的行动”,也从反面解释了为何在分析支配、命令/服从之类看似强硬的话题的讨论中会失去利益与暴力作为正当性基础类型的可能性——“反对纯粹利益/暴力的行动”,见下图。

从上述贯穿于命令—服从关系的效力导向论述来看,赵鼎新对正当性的互动、关系、过程式理解都可以得到兼容性解释。赵鼎新接受柯林斯的分析取径,强调正当性中蕴含了人民认知与国家能力之间的双向交互关系——“人们对国家正当性的感受将影响他们如何与国家互动。相应地,这些互动将进一步形塑人们对国家的正当性的判断”(Collins,1994;Zhao,2001:21),前提有二:

第一,撇开“人类服从关系”视角下的正当性概念——赵鼎新理解的韦伯式静态定义。但如上分析,韦伯所说的是“命令—服从关系”,前提是反对以全面的暴力或利益作为行动的依据,这便撇开决定论式的静态观。同时,这样的关系是指由命令者的自上而下地行动之后,由服从者或不服从者(共同构成面对命令者的社会行动者)基于行动的不同依据——传统、卡里斯玛或法律正当性,从而自下向上地评估这些命令的效力并选择性地服从。当正当性依据能够和命令的内容衔接之时,命令吸收到依据之中,成为不同类型正当性的实例化(instantiation)。

第二,将国家实体化(reification)。因为只有将国家作为固定的事体(fixed entity),作为拥有自主性的行动者一样,才能够进一步延伸出由国家这个“行动者”施展出来的能力事项(如守土御疆)。但是,这样的实体化理解又要带入上述的“感受”、“判断”之中,从实体化走向去实体化(de-reification)。相较来说,“国家能力—人民认知”的二重性构想转述到韦伯那里,则对应为国家通过以命令的方式展现其能力,而人民通过选择性服从来表明其蕴含的认知或评估过程。同时,由于此过程中排除了全面的暴力与利益取向,因而人民具有自主性的认知、评估、服从成为必须要考虑的维度,使其落脚点不得不走向去实体化的阐释论(interpretatism)理解(Sewell,2005:ch.10)。

四、

经由四因说:

无法成为特殊维度的绩效正当性