据国家肉品中心报道,11月18日上午,中国第一块人造培养肉在南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心诞生。周光宏教授带领团队使用第六代的猪肌肉干细胞培养20天,成功得到重达5克的培养肉。

这是国内首例由动物干细胞扩增培养而成的人造肉,是该领域内一个里程碑式的突破。

不过,南京农业大学相关工作人员谨慎表示,这块人造培养肉还有待专家的进一步鉴定。等鉴定结果出来,会正式向外界发布。

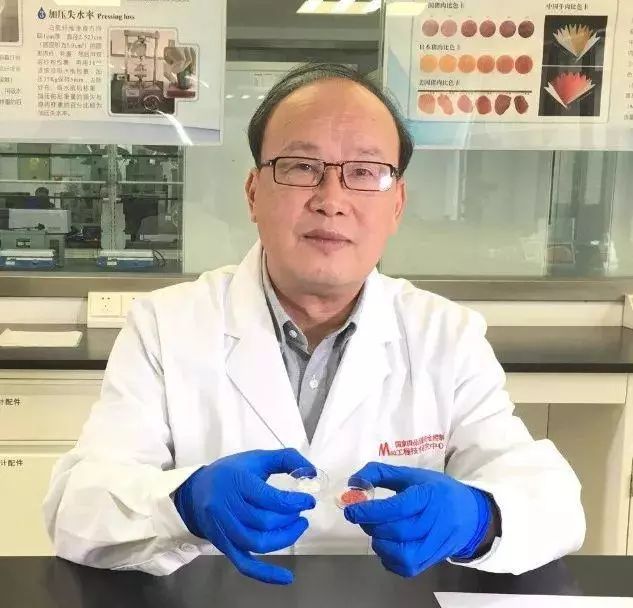

周光宏教授展示国内第一块培养肉。

培养皿中,国内第一块培养肉。

事实上,今年随着猪肉的供不应求、价格上涨,国内开始刮起“人造肉”的风潮。

比如,9月,“珍肉”推出人造肉月饼;10月,金字火腿推出人造肉植物肉饼……不过,它们基本上都是“素肉”。

据专家介绍,所谓“人造肉”,目前的生产工艺主要分为两种——

一种是植物肉,也就是“素肉”。它以大豆、豌豆、小麦等作物中提取的植物蛋白为原料,经过挤压等工艺,提高蛋白质含量,再添加植物性风味物质,使其在口感、风味上接近真肉。但由于其不含动物蛋白等成分,并不算是真肉。

比如,早先出现在中国人餐桌上的素鸡、素食餐馆的“仿荤肉”等,它们就是植物肉。而这两年出现的植物肉,在口感上开始接近真肉。目前,植物肉制造技术已经相对成熟,国内面世的“人造肉”产品也主要为这一类型。

另一种则是培养肉。它从动物身上提取一块组织或器官,从而获得干细胞,再将干细胞放入培养皿中繁殖,生长出更多肌细胞。换句话说,是用人工方法培养出的真肉。

早在2013年,世界第一块人造培养肉就从荷兰的实验室培育出来。随后,美国、俄罗斯和一些欧洲国家也都具备了这项技术。

如果南京农业大学国家肉品中心此次成功研发出人造培养肉,将意味着中国也在这一领域实现零的突破。

周光宏教授带领的研究团队

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授戴瑞彤分析称,培养肉确实有诸多好处。

首先,和传统养殖业相比,培养肉不占地,不浪费资源,没有污染,更加环保。同时,这样生产的肉可以避免微生物污染和传染性疾病(如非洲猪瘟等),能更好地保障肉品安全。

不过,在戴瑞彤看来,培养肉的应用目前面临两大难题。

“在目前的生物技术下,培养肉都是肉糜状,因为从干细胞生长出来的肌纤维很细小;加上没有血管、筋腱、骨骼等组织,难以培养出大块的肌肉组织。”

戴瑞彤说,目前的培养肉还不能培养出脂肪、结缔组织等,因此,口感上也可能会与天然肉类有很大差别,“它具备动物蛋白,但没有脂肪,类似于我们俗称的瘦肉,口感可能会比较干、柴,香气不足。

肉类的很多风味物质都溶解在脂肪里,哪怕是我们市场上买来的瘦肉,其实在肌肉组织中也沉积着一些脂肪,吃起来口感才比较好。”

此外,目前的技术培养的肉,成本太高,很难商业化。

那国家为什么还要重视“人造肉”这个产业的发展呢?主要有以下三方面原因

“人造肉”生产消耗更少消耗资源

科学家预计,到2050年,世界人口将接近100亿。

为支撑百亿人口对肉类的消费,庞大的生产量将会消耗过量的土地、水等自然资源,同时也会加剧气候变化和物种灭绝。

在此种预测下,“人造肉”确是可避免上述的情形的出现的上佳选择。

“人造肉”有利于稳定猪肉价格

2019年在非洲猪瘟的联动影响下,国内猪肉价格一路攀升,目前高达41.9元/斤,这不仅提高了民众的生活成本,更有甚者,将带来通货通胀,让不少普通的老百姓望而兴叹,或许在不久的将来,人造肉能影响肉类市场的价格变动。

“人造肉”避免过度摄入肉类带来健康隐患

随着人们生活条件的改善,肥胖率也在不断上升,而肥胖带来的健康问题日益引起人们的警惕。

对于那些肉类爱好者来说,人造肉就成了他们的福音。

由于使用了植物蛋白,人造肉往往可以做到“胆固醇含量极低”“反式脂肪含量为零”,避免了过度摄入肉类带来的健康隐患。

人造肉也避免了这些动物疫病对人畜安全的影响,因为无论“植物肉”还是“实验室肉”,它们都不会“生病”。

如此一来,也能解决牲畜使用药物或抗生素对人体的影响。

所以综合以上三点,我国这样的人口大国,“人造肉”不仅要做,还要做好,生产出质优价廉,口感与真肉一致的“人造肉”在未来一定大有用处。