正文

撰文|黄大拿&编辑|王心

如果崇祯是一个把政权存亡看得高于一切的现实主义者又怎样呢?

“安内”,稳定内部秩序;“攘外”,抵御外来入侵。

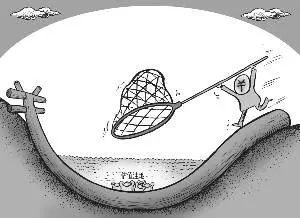

一个敌人好对付,但双拳总是难敌四手。内忧外患一起袭来,而客观形势又注定无法兼顾的时候,“安内还是攘外”就注定是一个当局者无法回避的难题。

这一难题之出现,最著名最为人所知的当然是在民国时期。

日本人的铁蹄已踏入中华大地,当时执政者却提出“攘外必先安内”。

这个口号一直为国人所诟病和抨击,其中之是非暂时且不去管他,有必要指出的是,被安内与攘外的两难选择所困扰,这在中国历史上并非头一遭。

先安内还是先攘外,这个坑真的是太深了……

一

必安内方可攘外?

明末,关外满人铁骑纵横逐渐坐大,内地民变四起如星火燎原,起初,崇祯政权是准备两线作战的。

一上台就于不动声色中翦灭了魏忠贤的崇祯,不是个懦弱无能的角色。面对两大威胁,他要两头出击,两手都要硬。

这一点从崇祯的财政安排上即可看出。

崇祯三年,为应对满人的威胁,明王朝于正常赋税之外加征一种“辽饷”,同一年,陕西因旱灾发生民变,崇祯又下诏曰,不募集军队不能平贼,不增赋税则军饷不济,稍稍加点吧,“累吾民一年”,新征的一种谓之“剿饷”。

辽饷用于攘外,而剿饷则用于安内。崇祯的雄心壮志,非同一般呐。

辽饷和剿饷都没有起到应有的效果,以剿饷为例,原说好一年而止,直到崇祯十二年,“饷尽而贼未平”。但从中至少可以看出在两种威胁面前,崇祯政权都不想妥协的初衷。

然而虚弱的国力终究无法维持两线作战的政策,是集中精力应付外患还是内忧,崇祯政权必须作出决断。

被姚雪垠长篇小说《李自成》刻画得无比阴险毒辣的兵部尚书杨嗣昌最早看出了王朝政策失误潜藏的巨大危机,他向崇祯皇帝痛切进言:“必安内方可攘外”!

杨嗣昌打了一个比方:边境烽火好比肩臂之外的病症,而流寇祸乱则病在腹心之内,既然政府无力两头兼顾,则两害相权取其轻,“必安内方可攘外”。

崇祯接受了杨嗣昌的建议,遂集中精力对付李自成张献忠。

一时间,一度呈狼奔豕突之势的“义军”几乎面临着灭顶之灾,张献忠逼得向朝廷诈降以求生存,李自成更只剩十几骑仓皇而走……

二

皇帝的形象必须维护

看来,先安内后攘外的政策本已取得奇效,那么为什么最后崇祯皇帝还是被李自成的大军逼得上吊自杀?

原来,关外满人的骚扰还在继续。游牧民族风驰电掣来去如风,北京城又迫近边塞,隔段时间就来一阵警报,滋味也实在不太好受。

崇祯遂放弃安内方针,调集多年从事围剿的精锐部队于边疆,已经穷途末路的李自成张献忠得以重振旗鼓……

随着局势的继续恶化,崇祯始终游移于安内还是攘外,直到明王朝大厦将倾之前,他一面与满人作战,一面密令新任兵部尚书陈新甲与满人谈和,并再三警告其不要将皇帝与满人议和的消息泄露出去。

崇祯为什么害怕他与满人议和的消息外泄?

因为在传统观念里,满人是异族,与满人谈和则意味着在异族面前没有挺起腰杆,坏了自古以来的“夷夏之大防”,势必严重损害皇帝高大上的形象。

清议汹涌,大臣们个个呼天抢地痛心疾首,哪怕皇帝,也有点难以应付。

但皇帝与满人议和的消息最终还是泄露了出去。

《明史》上说,某日,陈新甲派出去与满人谈判的工作人员回来报告谈判情况,交上了文件,陈新甲读完,随手将文件放在茶几上。

偏偏陈新甲的家僮误以为那只是一份普通的文书,按规定,这些工作文书是要抄写后在各大衙门里周转的,于是,一份绝顶机密的文件就这样传播了出去。

在异族威胁面前低三下四、委屈求和,这还得了?朝野上下立即哗然。

崇祯皇帝眼看事情闹大,原准备将责任全推给陈新甲,指责其背着自己和满人谈判,然后象征性处罚一下,以了结此事。

不料陈新甲不但不服罪,还对外扬言自己主持议和,为朝廷建立了奇功,言外之意,自己完全是奉命行事。

事情到了这个地步,恼羞成怒的崇祯一气之下,将陈新甲送上了断头台。

虽然杀了陈新甲,但在内心里崇祯对这位尚书大人还多少有一点愧疚。陈新甲死后,一个叫沈迅的官员在崇祯面前大力诋毁陈新甲,意在拍皇帝的马屁,称赞大开杀戒的皇帝英明神武,不料崇祯冷冷地回了一句:让你来作新甲,恐更不如……

三

谁坑死了崇祯?

陈新甲一死,意味着大明帝国彻底关上了和满人谈判的大门。而再度陷入两线作战,对大明帝国无疑是致命的。

崇祯的最后选择,实为多种因素所促成。但有一点也可以肯定:儒家文化传统中的崇祯,究竟还不是一个现实主义者。

如果崇祯是一个把政权存亡看得高于一切的现实主义者又怎样呢?

他当然会坚持先安内再攘外,至于什么夷夏之大防,自己在异族面前如何憋屈,都暂且抛在一边,重要的是先保住政权再说。

当时杨嗣昌之所以献上“攘外必先安内”的大计,建立在这样一个判断之上:关外的满人一时还无能力、也没有意愿推翻大明政权。

这个判断其实是正确的,后来直到吴三桂献山海关,多尔衮才决心逐鹿中原。

傻子都可以一眼看出,对崇祯政权而论,足以威胁到根基的是势欲掀翻明王朝的李自成和张献忠,而不是最初并无统一全国之奢望的满人。

但在彻底关上和满人谈判的大门之后,大明政权却不得不把最精锐部队用于攘外,无数精兵强将就这样死在了攘外的战场上,如最忠勇的大将卢象升以身殉国,最富有谋略的洪承畴则兵败投降。

李自成张献忠点起的星星之火,终于燎原……