“强就业促进政策看上去在短期似乎大大缓解了经济下行时的就业压力,但中长期的后果值得担忧。”

很高兴跟各位做个分享。看宏观经济当然是需要站在宏观角度。在看中国宏观经济状况时,我经常会想到三个基本的关系表述,它们是我们在宏观经济学里面念到的东西。

第一个是所谓的菲利普斯曲线。

它主要展示失业率跟通货膨胀率之间的负向关系。我认为这个关系应该成为我们理解中国宏观经济的一个基本参照。

第二个关系是阿瑟.奥肯1962年提出的,被称为奥肯定律。

它陈述了GDP增长跟失业率之间的负向关系,

第三个关系我认为应该是关于潜在增长率跟实际增长率之间的关系。

这个里面,我们读宏观经济学,通常不太注意。潜在增长率是不能准确知道的,但事实上通常可以通过观测名义GDP的增长率跟实际GDP增长率的关系来判断实际GDP增长率是否接近于或高于潜在增长。

有了对这些关系的认识,现在我们来观察中国宏观经济的状况。

统计上很容易看到,我们实际GDP的增长率在2012年出现了一个明显的下降。换句话说,2012年看上去是一个转折点。2012年之前的10年,实际GDP的增长率是两位数,达到平均10.2%的年增长率,但是2012年以后,就突然降了下来,而且下来的非常快。

这个现象有些费解,因为没有什么理由可以回答GDP增长率为什么在2012年突然减速并持续下降。虽然事后很多经济学家试图用五花八门的理由对这个突如其来的下降给出说辞,但我一直觉得,没有特别令人信服的证据来证明这一定是个必然事件。那些给出的理由要么说明减速可以发生在这些年的任何一年,要么似是而非,但好像很少有人捅破一个事实:

政府自那以后改变了主意,放弃了之前的增长目标,就这么简单。

因为放弃了之前的增长目标,2013年新一届政府便公开声明不再实施增加总需求的政策,那个时候尽管需求已在收缩。因为不再用增加需求的政策来对冲需求的收缩,这势必导致GDP增速2012年之后不仅突然降到8%以下,而且持续下降到去年的6.7%。

有意思的是,尽管GDP持续减速,但我们的就业创造依然强劲,失业率也保持了稳定。这提醒我跟奥肯定律明显不符合。2013年以来,我们城镇的新增就业连续保持在每年1300万人左右。GDP下降了这么多,你还可以创造这么多的就业?我觉得这肯定是个奇迹。我不怀疑1300万城镇新增就业的数字是真的,但我好奇的是我们如何做得到。

如果没有政府在2013年以来推出的强就业促进政策,我实在无法解释这个1300万的城镇新增就业人数是怎么创造出来的。换句话说,在城镇地区,每年1300万新增就业是靠了政府强有力的就业促进政策的。

早在2014年,政府第一次把新增城镇就业作为了宏观经济最优先的目标。而且把这个目标值提高到了1000万人以上,为此出台了大量的就业创造政策。如果大家在网络上有兴趣找一下,你就会发现,从中央到地方各级政府,为了要实现新增城镇就业1000万人的目标,出台了五花八门的政策,而且也包括鼓励农民工回乡创业的政策。

所以,

在我看来,这个1300万新增就业的创造在很大程度上其实是个政策效应

,不是经济更快增长带来的,所以它与奥肯定律不符。

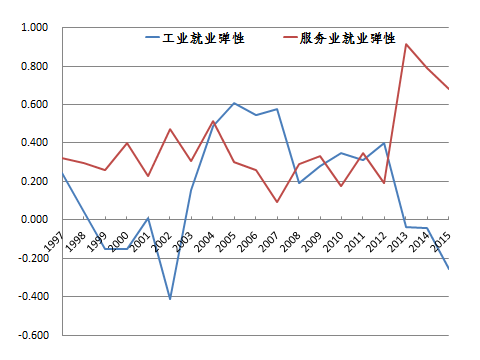

在经济增长大幅度下滑的情况下,政府是如何做得到创造那么多的就业岗位的呢?为了回答这个问题,先让我做个简单的演示。如果我把GDP的增长率作为分母,把就业增长率作为分子,那么这个比率就是所谓的经济增长的就业弹性系数。如果我再把制造业跟服务业分开来,那么我马上就看到,

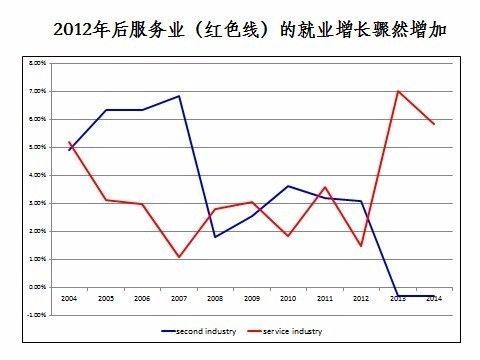

服务业GDP的就业弹性系数在2012年以后出现了不可思议的上升,而制造业的就业弹性系数则大幅度下降。

为什么服务业的就业弹性系数魔法似地突然跳上去了?如果不是短期的强就业促进政策的推动,我看不出还有什么原因可以解释它。国家统计局给出的就业增长率在制造业和服务业两个部门的变化趋势也能说明一些问题。过去这几年,服务业的就业增长率已经远远领先于制造业了,而在6年前,制造业的就业增长率还远远高于服务业。但是这几年,特别是2012年以后,政府的就业促进政策发力,服务业的就业才开始加速增长。

那么在政策上这一点如何做得到?经济增速持续下行,制造业总体在不断释放失业人口,在短短几年的时间要能解决这么多人的就业和再出路,唯一的办法就是让劳动力要么回乡,要么进入低端的服务业。考虑到大多数现代服务业是制造业派生的,因此,消费性服务业更可能成为就业促进政策的重点。

尽管我们现在没有很微观的数据,但如果我们把金融、银行、保险、教育,通信产业,信息产业等现代服务业拿掉,大概可以把剩余的看作中低端的服务业。按照这个口径来计算就业的增长,我们就会看到,

2012年以后,中低端服务业吸纳的就业不可思议地在扩张。

虽说在经济增速持续下行的时候就业没有出太大的问题,但这在很大程度上是政策的结果,并不是因为服务业为了自身劳动生产率的扩张需要而产生了对大规模就业的快速需求。事实上,如果是后者,我们应该可以计算得到服务业的劳动生产率在这几年就业扩张期间应该表现出持续的改善和提升的趋势。不幸的是,情况并非如此。我们用国家统计局的数据计算得到的结果恰恰相反。

我们整体服务业的劳动生产率增速根本没有上升,反而是在持续的恶化。

这些年来,由于经济下行,投资回落,制造业的劳动生产率增速在恶化,因此制造业释放出来了更多的失业人员。但是服务业的就业在持续扩大,为什么劳动生产率的增速也在大幅度下降?如果不是2013年以来政府采取的强就业促进政策,我想这个结果应该不会出现,至少不会如此显著。强就业促进政策看上去在短期似乎大大缓解了经济下行时的就业压力,但中长期的后果值得担忧。

强就业促进政策其实不利于我们经济下行压力的缓解和经济复苏。对政府而言,短期保住了就业,就倾向于中立的宏观政策了。而且就像政府公开声明的那样,只要经济没有下滑到我们的底线,就可以不急于改善总需求。由于需求改善缓慢,尽管看上去我们的就业增长强劲,但我们经济的物价总水平却处于历史地位(这跟菲利普斯曲线有悖),生产者价格指数50几个月下降,市场对我们经济增长的前景缺乏信心。

任何的经济,复苏在短期主要是靠改善需求实现的。如果需求改善,经济复苏,就能为推进结构改革创造条件。

前几年,国家统计局局长在一个会上也说,7-8% 的增长有利于我们的结构调整和改革。但我们这几年一方面需求改善的不够,另一方面又推进了供给侧的结构调整,所谓的三去一降。这个做法在很大程度上并不能改善宏观经济的状况,债务率和杠杆率并不能显著下降,因为三去一降也降低了名义GDP的增速。

这似乎不是一个好办法。在经济下行的压力之下,我们已经看到,这么做并不能缓解下行的压力,经济下行压力的缓解靠的是需求的改善和总体价格水平的回升。但过去这5年,我们看到,生产者价格指数(PPI)四年半的时间处于负增长的状态,直到一年前才慢慢复苏到零增长和现在的正的增长。但

一年来这个价格水平的复苏其实并不是因为国内需求已经有了大幅度改善,而可能主要是因为出口的需求改善了,这个信号被放大,让企业开始增加库存。

为什么这一年来生产者价格指数回升的快,而消费者价格指数毫无变化?原因就是只有上游行业的价格涨的非常快,就跟这几年实行三去一降低的供给侧政策导致的上游产能的紧张有关。因为终端的需求并没有显著改善,上游行业的去产能反而给市场造成了经济复苏和再通胀的假象。

这一阵子,业界和学界就有没有新周期展开了热烈的讨论,也是由这个假象引起的。

这两天,国际评级机构标普又下降了中国的信用评级。看上去不可思议,因为中国政府这几年一直在推进结构调整,去年开始已经在收缩资产负债表了,但是标普为什么还会给我们降级?我想主要原因还是我们经济下行的压力没有真正得到缓解。在这种情况下,即使你的信贷增长放慢了,但因为你的名义GDP下降的更快,你的信贷密度并没有真正下降。

今天论坛的主题涉及未来5年中国经济怎么看。我讲了过去5年的政策和我们宏观经济的局面。我的分析结论是,

过去5年尽管就业保住了,但并非高枕无忧,并非应该在宏观政策上过于中立。

未来几年,我们希望看到我们的名义GDP增速可以加快一些,从而实际GDP增长率也能回升一些,这不应该是很可怕的事,我们应该有这个条件阻止经济进一步的下行,保持经济增长的稳定和复苏。

现在看起来GDP增长率回到7%以上也是可能的,并不会迅速引起通货膨胀。

其实,

在增长持续复苏的这个前提下,我们有适度的通货膨胀也并非那么可怕。

这几年,我们的通货膨胀目标定在3%,但哪一年达到过?都没达到,说明我们的需求还没有实质性改善,名义GDP增长率这些年一直是低于实际GDP增长率,需求不振,造成了企业的困难,对我们处理债务和降低杠杆不利,当然也不利于推进结构性改革。