这是《活着》栏目第710次推送

扫描二维码或点击“阅读原文”

看最完整的本期影像故事

他们的记忆停留在了那个芳华年代

归途另一端

是个可能永远也回不去的家

上世纪六十年代,数百万城镇知识青年响应国家号召,上山下乡奔赴边疆。时代远去,罹患精神疾病的他们栖身在北大荒知青安养中心。这是全国唯一专门服务知青精神残疾人员的托养机构,2008年由黑龙江农垦总局投资三千万元在佳木斯建成。

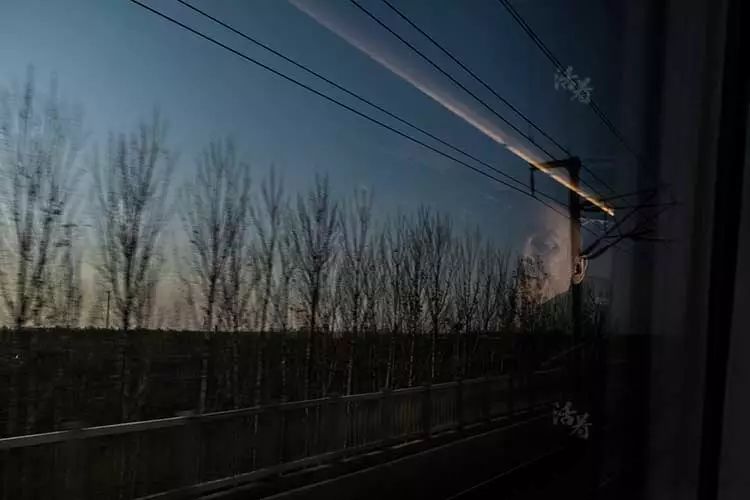

安养中心窗外,2017年的第三场雪说下就下。从当年10月到次年4月,是知青科病人的“猫冬期”。老知青们在缓慢而重复的生活中一天天老去,他们所能等待的,只有亲人时隔数年的探望、或时隔数月的一通电话、一个包裹,又或是生命的终章。

在这里,年轻人尚有望归家,但对于老知青们而言,这可能是最后的栖身之所,他们相互陪伴,却又相顾无言。自安养中心成立以来,每年都有老人因躯体疾病离开。

2014年,我们曾前往佳木斯

探访

北大荒知青安养中心。三年后的2017年8月,北京玉润基金会联合院方决定帮老知青病人回一次家。对老人们的体力、病情、家人意愿等方面进行一番综合考量后,幸运落到了李俊英和与他同龄的陈建明头上。回乡之旅虽然只有短短四、五天,但对于已步入迟暮的他们而言,能和家人团聚,看看家乡变化,已是弥足珍贵。

2017年11月15日,陈建明(中)和李俊英(左)在医护人员的陪伴下,乘飞机前往北京,随后即刻坐高铁前往家乡天津。这是23年来,陈建明第一次离开北大荒。李俊英淡淡自语:“我以为我这辈子都回不来了。”

(←左右滑动看新老照片对比

→

)

陈建明在1969年成为数十万北大荒知青之一。1972年春天,陈建明却扒上了南归的火车,一路逃票,寻回了家。没人知道是什么驱使他不顾一切地回家,也没人了解他在北大荒到底经历了什么。

“天津南开区南门外。”陈建明偶尔能从支离破碎的记忆里翻出家的位置。从前的家早已不在,他的记忆在25岁的节点上原地打转,毛主席还在中南海。一路上,遍地的水泥桩子和小汽车,使陈建明混沌的眸子里闪现一缕纯真,纯真里流泻出好奇与兴奋。他记忆里的家乡,仅有大片的平房和街头难得一见的老式吉普车。

“我在北京……北京住过。”陈建明还是笃定自己在北京有个家。在他口中,北京的“家”比家乡天津更让他感到亲切。但事实上,他无比向往的首都,是一片他从未踏上过的土地。

列车抵达天津站,陈建明的兄弟姐妹们在出站口守着团聚的那一刻。“建明,认得我是谁吗?”陈秀荣期待弟弟能在某个清醒的时刻准确地叫她一声“大姐”,但一直没能如愿。“说天津话”,陈秀荣还想靠着乡音,唤起他对过去的记忆。

过惯了集体生活,吃惯了知青科的大锅饭,面对摆满圆桌的家乡菜,陈建明光是发愣,无从下筷。这是23年来兄弟姐妹五人第一次在天津团聚。尽管都已步入花甲,但他们仍坚持每年去佳木斯探望陈建明。

回家的第三天,是父亲的忌日。陈建明被领到父母坟前,烧纸、洒酒、磕头。“爸爸妈妈,我回来看你们来了”,在二姐陈秀玲的引导下,他机械地复述了三五遍。这是陈建明自得病以来头一回喊爸爸妈妈,他出神地望着火堆,生死似乎与他毫无瓜葛。没人知道此刻他在想什么。

“这个头像是谁?”陈建起指着印在一百元票面上的画,问哥哥。

“毛主席”,陈建明没有犹疑,他对这张陌生纸币上的人物再熟悉不过,“毛泽东是共产党,是伟大导师、伟大领袖、伟大统帅、伟大舵手。”

“四个伟大”使陈建明焕发出了感情,他的曲库里全是半个世纪前的歌曲。下乡前,他在天津市少年宫吹横笛。那时,红卫兵在台前拿着毛主席语录唱歌跳舞,他就在一旁伴奏。1968年,陈建明16岁,学校推荐他报考解放军总政文工团。他考上了,但由于父亲的“特嫌”身份,卡在了政审上同学入选了文艺兵,唯有他被落下了。母亲没敢告诉他,骗他血压太高,体检没过。

陈建明坐在三弟陈建起家的小卧室里,听着弟弟和发小王德明回忆以前的生活。他可以一口气唱出:“大海航行靠舵手/万物生长靠太阳/雨露滋润禾苗壮/干革命靠的是毛泽东思想……”没有一处错误,但却记不起自己的兄弟姐妹们和从前的生活。

(←左右滑动看新老照片对比→)

1980年底涨工资的事儿,那是李俊英记忆里的一大刺点。那时涨工资实行匿名投票制:屋里搁块黑板,每人进屋划票。李俊英敏感内向,朋友少,票数自然少得可怜。一连几轮都没选上,1981年开春,李俊英就病了。

11月16日,刚从外地探亲回来的孙秀琴赶到宾馆接李俊英回家,李俊英高兴地和妻子拥抱。病休在家后,李俊英打扫家里、负责做饭,毫无怨言。但一到犯病,他就变了个人似的,在枕头底下藏菜刀,半夜起身就往外走。

“给我照张相呗”,孙秀琴把手机递给李俊英。“不会照”,李俊英把手缩回口袋里,他对照相的理解还停留在胶卷时代。青年时代的李俊英是文艺分子,他在文艺宣传队里,唱歌、跳舞、打快板样样在行,甚至在下乡时期就拥有了第一台珠江牌相机。

(←左右滑动看更多→)

在天津水上公园,老人们伴随的音乐跳着广场舞。李俊英拉着孙秀琴走到人群的深处,学着旁人的姿势,一本正经地跳了起来。

11月不是观光天津的好时节,海河边的游船生意清冷,只有稀疏几个垂钓者还在冷风中坚持。李俊英离开的八年里,沽水流霞依旧,河两边却变了样。岸边的共享单车、路旁的林立高楼,都让李俊英感到新鲜。孙秀琴搀扶着他,一路走走停停看看。

300米后,李俊英走不动了,这一天的运动量比他在安养中心一周的还要多。他拉着孙秀琴在岸边坐下,凝视着远处高楼间的夕阳,燃烧的火球渐次变成橘黄色的圆盘,然后收尽余晖沉入淡紫色的暮霭中。

(←左右滑动看新老照片对比→)

老照片上的李俊英还没得病,他怀抱着女儿,身旁站着爱人,个子不高但也精神。以前每逢回乡,一大家子人都会到水上公园玩,热闹非常。背景里的眺远亭帮孙秀琴找到了当年拍照的地点。37年后,李俊英和孙秀琴故地重游,再次合影。

在女儿李津妹的记忆里,父亲是个“文艺分子”,能唱会跳。李津妹理解父亲发病时不受控的痛苦,但她也不忍心让父亲往返于精神病院。在她看来,远离喧嚣的城市,宁静单纯的北大荒知青安养中心更适合父亲生存,那里应该是他晚年最佳的栖身之所。

因为李俊英的疾病越来越严重,女儿初中毕业后就被送回了天津上学。这些年,他们极少有机会团聚,但孙秀琴每年夏天都会去佳木斯住一段时间,给李俊英过生日,并且每天做饭、送饭给他吃。孙秀琴曾说:“我是他一辈子的监护人”。

11月19日,陈建明和李俊英搭上了返回北大荒知青安养中心的火车,短暂的五天已足够珍贵。在知青科,还有38位像他这样的老知青病人。他们都已至迟暮之年,对生活没什么奢望,最大的愿望就是能在有生之年回家看看。

即将从天津返回北大荒当天,李俊英和陈建明在北京逗留了几个小时,两人在医护人员的陪同下,特意去了趟天安门广场。

“北京的金山上光芒照四方/毛主席就是那金色的太阳/多么温暖/多么慈祥/把翻身农奴的心儿照亮/我们迈步走在社会主义幸福的大道上……”天安门城楼下,李俊英突然又唱又跳起来。

“还得回来”,李俊英像个孩子似的向随行医生保证,自己绝不任性,“黑龙江这地方绝对好,都待习惯了,我这心已经印在北大荒了。”他说着一口普通话,只是个别字眼有着像果仁张似的津味儿。

扫描二维码

帮助更多老知青回家

在这次推送的最后,附上一首诗

这是四点零八分的北京

/食指

这是四点零八分的北京

一片手的海洋翻动

这是四点零八分的北京

一声尖厉的汽笛长鸣

北京车站高大的建筑

突然一阵剧烈地抖动

我吃惊地望着窗外

不知发生了什么事情

我的心骤然一阵疼痛,一定是

妈妈缀扣子的针线穿透了我的心胸

这时,我的心变成了一只风筝

风筝的线绳就在妈妈的手中