你还记得初看电影《闪灵》时的感觉吗?

当我们的视角跟随骑小车的男童,在如迷宫般的酒店中穿梭时,我们作为观众似乎正等待着一种假想中的未知。

以幼童的视角,我们看到前方走廊尽头站着两个衣着相似的孩子。

此时库布里克切了一个近景镜头,使我们看清那是一对双胞胎姐妹。她们穿着相同颜色的裙子,留着相同的发型,就连五官面容也极其相似。而她们的脸上,则带着阴森可怖、充满邪煞之气的表情。

这立即引爆了银幕对面的观众内心的恐惧之源。

陌生的、意想不到的、未知的往往是最为人所恐惧的。

人们对“双胞胎姐妹”的想象多半是:纯洁、善良、可爱。我们觉得这是孩子的本质。因此,当看到有违一贯认知的画面时,内心的自我否定与强烈质疑便会激起我们情绪的震动。

《闪灵》(1980,库布里克)中的双胞胎鬼娃

你一定不会忘记这个影史经典画面,但你未必知道,这诡异的灵感来自于美国殿堂级新纪实摄影(photojournalistic)大师黛安•阿勃丝(Diane Arbus)的摄影作品《双胞胎,罗思尔,新泽西》。

《双胞胎,罗思尔,新泽西 》(1967,阿勃丝),这只是她一系列双胞胎和三胞胎作品中最出名的一张

黛安•阿勃丝的名作多拍摄于1960-1970年代。专属于那个时代的叛逆与疏离也从她的镜头中倾泻而出。

有趣的是,虽然阿勃丝被归为所谓的新纪实摄影师,但她观察与拍摄的,其实是藏于潜意识领域的事物。因此,“纪实”的她呈现给我们的常常是“超现实”的景观。

这张是不是也有那么一点难以言喻的诡异

就像前面的双胞胎一样,阿勃丝的作品常常会给观者带去强烈的心理反应。在《三胞胎 卧室》中,三个仿佛是被复制粘贴出来的个体,具有同样的装扮,却各自带着令人费解不安的表情。

在亲缘身份上,她们的确是三胞胎姐妹,但在阿勃丝的镜头中,她们显然是三个拥有截然不同意识状态的独立个体。

《三胞胎 卧室》(1963)

我们预期中的三胞胎似乎总是一个整体,他/她们应当具有完全相同的表征,阿勃丝在影像中维持了三胞胎姐妹相同的装扮,却捕捉到了她们不同的神态,这对我们固化认知的破坏可能会导致些许不适。

《发条橙》 (1971,库布里克)中亚历克斯带有邪典气质的戏中的形象,与阿勃丝许多照片中的人物极其相似

《发条橙》 (1971,库布里克)中亚历克斯带有邪典气质的戏中的形象,与阿勃丝许多照片中的人物极其相似

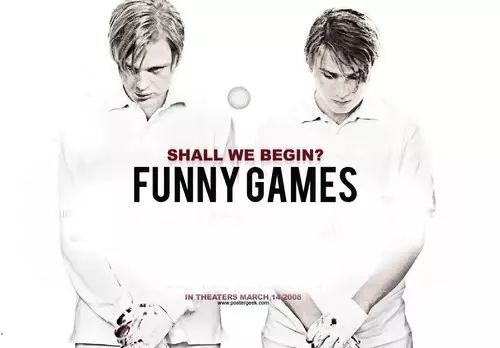

除了美国的库布里克,奥地利导演迈克尔•哈内克(Micheal Haneke)也备受阿勃丝的影响。

众所周知,哈内克经常聚焦于人们内心深处潜藏的恐惧与不安。这也是阿勃丝的照片致力于接触的。

在《趣味游戏》中,两个来自中、高产阶级的年轻小伙,穿着一身相似的高尔夫运动服,留着相似的发型,还具有几乎相同的身高。所有的表象塑造都让他们形同一对双胞胎。

不过他们却有着迥异的性格:一个倾向于理智领导,另一个则偏向与脆弱的服从和暴躁。但这种两极分裂也只是一种表象罢了。他们实质上仍然带有统一的狂暴、疯癫、藐视道德秩序的虚无主义气场。

图为《趣味游戏》的美国版,上映于2007年,晚于1997年的原版10年,哈内克在翻拍中几乎复刻了原版,这使美国版也诡异地具有了双胞胎的身份

阿勃丝成名于风起云涌的六十年代。她首开先例地将镜头指向社会中被边缘化的“怪物”。这包括残疾人、侏儒、变性人、智障老人等等。他们对镜头的凝视成为了对照片另一侧观赏者的凝视,并挑战了主流话语体系对“美”和“正常”的定义。

尽管当时阿勃丝的作品遭受了不少非议,但她无疑为观众打开了一只他们此前不愿睁开的眼睛。在阿勃丝的作品面前,曾经被人们视而不见的真相变得昭然若揭。

1927年,阿勃丝出生于纽约一个富裕的犹太家庭。她自幼精于绘画,并在18岁那年就与青梅竹马的阿伦•阿勃丝结婚。艾伦是一名演员,1940年代也做过美国陆军的随军摄影师。而他最为人所知的角色,则是电视剧《陆军野战医院》中的Sidney Freedman医生。

《陆军野战医院》中的艾伦•阿勃丝及其经典台词

婚后,黛安和艾伦一同经营着一家摄影店。但衣食无忧的中高产生活模式,提不起阿勃丝的兴趣。她对如此麻木、如此脱离大众现实的生活极其厌恶。令她着迷的是人于社会中面临的苦难和痛楚。

对于残缺的个体,阿勃丝的态度是复杂的。她既对他们心怀敬佩,又在心中埋藏着冷冷的妒忌。

她曾说,“当大多数人对未来所存在的磨难感到忐忑不安,举步维艰时,畸形人与生俱来的创伤,早已使他们通过了生命的考验。他们是神。”

阿勃丝本人,干练的短发和中性的着装从六十年代起逐渐成为了“知识女性”的名片

当我们直视阿勃丝的作品时,常常会有意识地将目光移开。这是一种本能反应,因为她镜头下奇怪的人物总是令人感到诧异、不适,甚或焦虑的。

在某种程度上,这种情不自禁的目光逃离,正说明她展现了我们内心深处不容直视的黑暗与偏见。不论我们在言论上如何“正确”,对阿勃丝照片的反应,都明白无误地表明,当我们面对那些与自身身份认知不同的人群时,我们的第一反应便是“抗拒”。

在阿勃丝的《一个变为女人的裸体男子》中,照片中央变性男子背后的帘子缓缓张开,使他仿若剧场角色一般出现在人们眼中,渴望着自己向往的女性身份能获得“观众”的认可。

他左手扶腰,站立的姿态带有女性的风采,却又与米开朗基罗的著名雕像作品《大卫》有几分神似。

《一个变为女人的裸体男子》(1968)

而在《智障的人们》中,照片中三名智力有障碍的侏儒,很容易就能让人联想起鬼怪故事中的小怪物。 他们和正常人一样会老去,而当他们年老体衰、行动不便时,又会过上怎样的生活?

《智障的人们》(1970)

在阿勃丝之前,大众媒体从未关注过这些人。就因为他们不具有人们所认可的“美”。

在古典美学中,美总是通过视觉上的和谐感、对称感和随处可见的黄金分割比例得到反复加强。这些元素,阿勃丝的作品都不提供,我们甚至不能确定她到底是在展示美,还是在展示一种审美态度。

也许吸引她的从来都不只是美的显学,而是由视觉带来的精神体验吧。

不可否认,阿勃丝的镜头捕获了不为人知的弱势群体,但如果她只是借此实现了一种关注,促成了一种单向度的揭露,那么她也许就不会因抑郁症而自杀身亡了。

阿勃丝在镜头中实现的是一种主客体间的危险对视。她挑战了传统的“摄影师 ——作品——观赏者”关系,并可能为此付出了巨大的代价。

不论是通过电影、摄影还是绘画,当我们观赏视觉艺术作品时,作为观赏者的我们通常具有“主体性”,并因此被赋予了对影像世界中的“客体”加以凝视(gaze)的特权。

在许多现代哲学家的解读中,凝视本身则是一种带有侵略性和非客观性的行为。观赏者能够选择以任意方式或角度,审视镜头或画笔下的世界。

但“客体”所在的转述世界内,每个个体都是被动的。他们被创造了,被赋予了某种形象,并因此而被永远地固定在了特定的媒介中。

可是,当“客体”反过来凝视“主体”时,会发生什么呢?

目光的对视使他者的概念发生了辩证。在对视中,观察者与被观察者互相对彼此的身份予以肯定。

在《纽约西街的年轻人》中,观者必然要与照片中的年轻男子对视。在观看时,我们对他的身份并不熟悉。他的胡茬和他精致的发卷、美甲间的不协调也让我们对他以及他所身处的世界产生了怀疑。

而当这样一个充满未知的形象注视着你,我们作为观看主体的最后一层脆弱的主动性便被剥离,剩下的只有对彼此身份的不安和想要移开目光却又不得不一直注视下去的冲动。

《纽约西街的年轻人》(1966)

罗兰巴特(Roland Barthes) 在其著作《摄影反思》(Camera Lucida) 中,将摄影比作“原始戏剧”(primitive theatre)。

胶卷上留下的世界正如舞台中被人为建造的布景。只是在拍摄中,舞台的导演换成了摄影师,而演员则变成了由摄影师通过镜头掌握的“模特”。

尽管摄影技术宣称能让我们无限接近真实,但那也只是一个“再现的真实”。摄影仍然属于虚构的艺术媒介。比之其他,摄影也许更加危险。因为它披着“真实”的外衣。

取景器呈现什么,永远来自于持镜者的选择,因此摄影永远只能展示客观世界经过人为筛选后的剩余。在罗兰巴特看来,那些打着“真实”的旗号,声称被摄者无意识的街拍,始终只能展现不完整的真实。

阿勃丝曾经说过,“你无法脱下自己的皮肤,进入其他人的身躯;别人的悲剧永远不可能成为你的。”

也许摄影师更能理解阿勃丝说出这句话时的真实心情吧。世上没有诚实的摄像机,因此没有人能完全展示他者的悲剧。每个独立的个体都被囚禁在自我意识当中,即使影像呈现的技术多么发达,他者的意识也逃不出我们的想象。

当然,阿勃丝的想法并不容易被理解。一些评论家批评她利用被摄者的“缺陷”,从而消费他们的“非正常性”。

即便是深受阿勃丝摄影风格影响的南•戈丁,也在处理人物真实性的问题上,与前辈分道扬镳——“人物摆拍直视镜头的方式,也将最基本的影像真实性消磨殆尽”。

《酒店房内的墨西哥侏儒》 1970

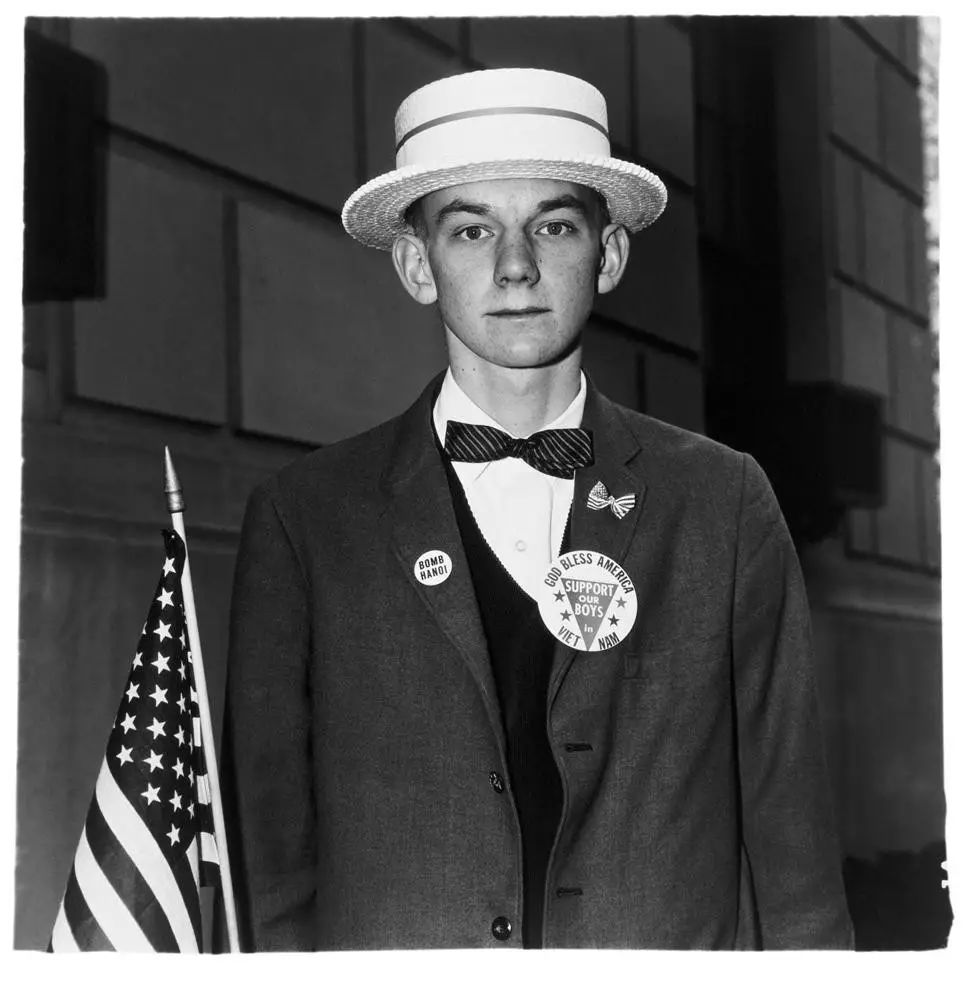

《拿着国旗的爱国年轻人》 1967

当观者直视相中突兀的“怪物”时,看到总是一张张丑陋的、奇形怪状的、令人嫌弃的脸。

阿勃丝是想在激起观众的反感之后,逼他们反思自己虚构的道德制高点,颠覆他们对审美中“丑陋”与“恶心”的固化认识。这也是她每按动一次快门时,对自己提出的严苛要求。

在六七十年代兴起的后现代主义哲学中,知识的客观性收获了巨大的质疑。知识是在人类社会范围内建构起来的,而统领社会规范和“普世价值”的则是权力。因此,谁拥有权力,谁就拥有对“美”、“真实”、“自由”等一系列概念的最终解释权。

那么没有权力的人要怎么办呢?他们在被权力统辖的社会中具有怎样的身份?

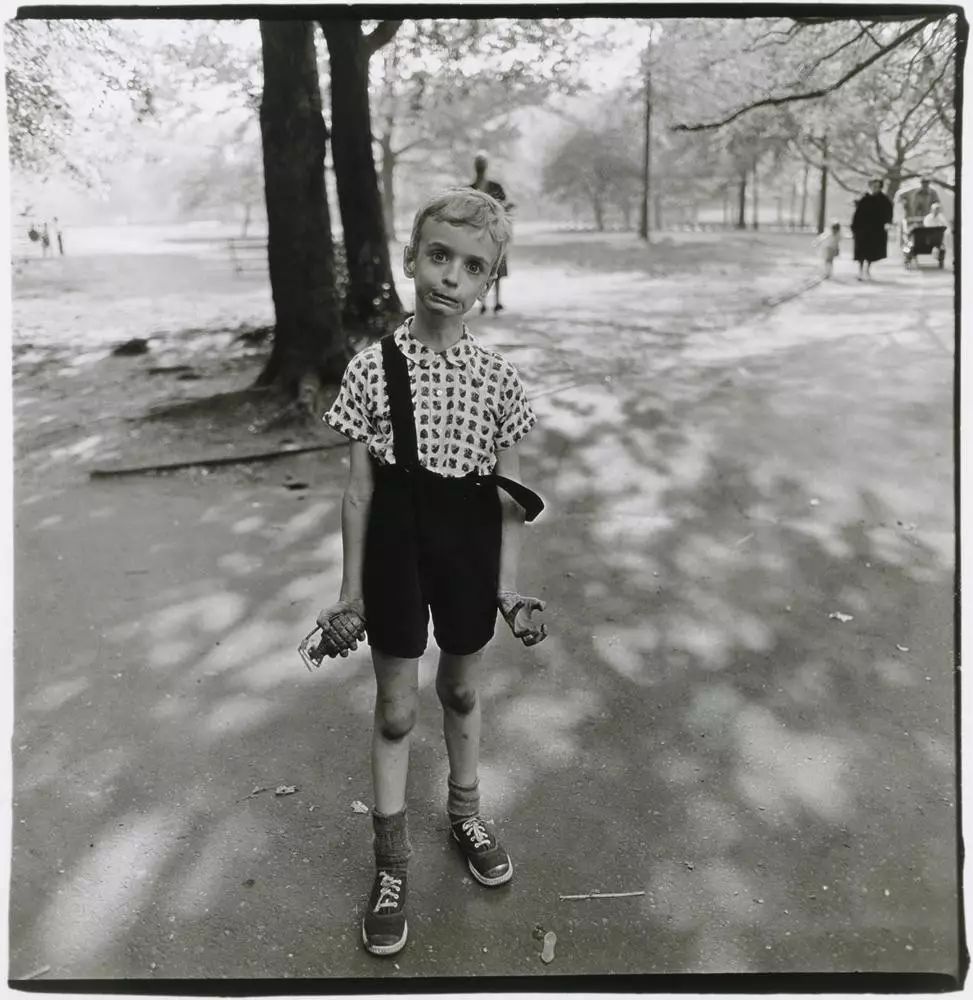

在《手握手榴弹玩具的男孩》中,阿勃丝的男孩显得无奈、挫败、还有几分愤怒。他似乎有某种难以与外界交流的苦衷。

男孩右手握着榴弹玩具,左手抓狂似地紧握着不存在的东西。仿佛是为了进一步打破画面的平衡,他的背带还落下了一边。

《手握手榴弹玩具的男孩》(1962)

阿勃丝再一次打破了人们的传统思维模式。

我们所熟悉的“孩子”应当是纯真无暇的,应当是对着镜头甜甜微笑的。不知不觉中,孩子们似乎被固化成了可爱与善良的符号,但手握榴弹、略显疯狂的男孩却让我们对人性之初的善恶观产生了反思。

而在《带着草帽等待着游行的年轻男子》中,乍看平常的表象下却暗含着令人不安的元素——画面中的男孩佩戴着“支持越战”的勋章,正准备去参加一场支持美国政府发动越南战争的游行。

男孩脸上的稚气和掩饰不住地柔弱让人难以将他与“好战”的标签联系在一起。在美国六十年代的历史论述中,年轻人的形象大多与“反战”、“自由”、“和平”等正义字眼打包捆绑。然而,这张手握美国国旗的男孩照片,却让我们不得不重新审视被转述的历史。

谁在控制男孩,谁在控制过去,又是谁在控制着我们对历史的认知?

《带着草帽等待着游行的年轻男子》( 1967)

阿勃丝生前生后一直被视为争议性十足的人物。尽管她的镜头打破了美国社会固守过的诸多禁忌,也挑战了审美者对“摄影主体”的惯性认知,但她总也免不了要遭受舆论界对她狂潮汹涌的批判。

有人说她是一个虚伪的道德主义者。

她身居社会上流,却偏要打着“展现边缘人世界”的旗号。这被解读为一种猎奇和窥探,而她常用到的“摆拍”,也自然而然地评论家批为“对底层的剥削”(exploitation)。

但别忘了,在她之前,这些人连“被剥削”的权力的没有。如果没有阿勃丝的“摆拍”,他们会被社会不着痕迹地遗忘。

在阿勃丝的镜头下,“怪人们”对自己被呈现的方式和角度都毫不知情。摄影师拥有对被摄对象的完全操控。她毫不避讳地将个体摆弄成她所希望呈现的造型,这到底是一种虚伪,一种不尊重,还是真正面对摄影艺术真相的诚实?

不可否认,当观影者面对阿勃丝的作品时,他们只能看到经其阐释后的个体姿态。而被摄取了形象的那些个体,则消失在了摆拍当中。

对于指控,阿勃丝并没有做出反驳。事实上,她一直对自己富裕家庭的出身感到内疚自责。她渴望自己能成为她摄影镜头下的“怪人”,从出生的一刻起便“有幸”与苦难共存。

这种吊诡的愿望一直折磨着她。在阿勃丝生命的后期,抑郁症将她的生活一步步推向毁灭。

她与丈夫离异,过上了独居的生活。最后,身体状况已经每况愈下的她,选择通过割腕来终结自己错位的人生。

《无题》系列 (1970)

从1969年直至阿勃丝去世的1971年,她一直致力于拍摄精神院中患有唐氏综合征的低智商侏儒们

终于,她也成为了自己镜头所指向的非常态人群,而有关她拍摄动机的问题仍然只能留待各位的判断。

她到底是挑战时代传统权力的勇士,还是披着反抗的外衣,利用边缘人痛苦制造噱头获取权力的狡猾者?

但无论你选择如何看待她,你都无法否认,阿勃丝的确打开了一个从未被人开启的窗口。

这窗口中散发的光芒前所未有地耀眼,以至于直到五十年后的今天,她的审美矛盾仍然在后起的一代代艺术家身上持续显现着。