2018年3月以来,中美之间的贸易摩擦不断升级,争端引发了中国、美国甚至全球范围内的巨大关注。

3月8日特朗普签署“

232措施

”决定对进口美国的钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。3月22日特朗普以中国涉嫌强制技术转移等借口,签署法案拟对500亿美元左右出口美国的中国商品加征25%关税。同日,中国商务部宣布了针对此前“232措施”的反制措施,发布对美国7类128个税项中止减让措施的清单,涉及约30亿美元的商品。

美国政府4月4日公布对华“

301调查

”征税产品建议清单,涉及每年从中国进口的价值约500亿美元的1333项商品,清单涵盖航空航天、信息科技、通讯工程、自动化机器人、医疗设备等高科技领域。当天,中国公布了拟对进口中国500亿美元左右美国商品“对等”加征关税,清单包括原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等14类106项商品。

特朗普4月6日再次要求美国贸易代表办公室依据“301调查”,

额外对1000亿美元中国进口商品加征关税。

对此,中国商务部、外交部等部门及时作出回应,中方将奉陪到底,不惜付出任何代价,必定予以坚决回击,必定采取新的综合应对措施,坚决捍卫国家和人民的利益。至此,中美贸易摩擦进入剑拔弩张的状态,“贸易战”成为大家描述这次贸易争端的高频词汇。

中美过去30年当中多次发生贸易摩擦,但本次以“301调查”为标志的中美贸易争端在内容和影响上都体现与以往本质的不同。无论特朗普咄咄逼人的经济战略能否奏效,本次争端都将对中美双边经贸关系和经济发展轨道产生重要影响。

一次特殊的贸易争端

贸易摩擦贯穿于中美之间30多年的经贸关系当中,受各种因素影响,不同时期的频率和强度有所不同。上世纪90年代,美国在1991年和1994年连续三次对中国发动“301调查”,贸易制裁和贸易报复此起彼伏。21世纪初,中国加入WTO之后的十年间,美国对中国动辄采取反倾销的贸易报复措施,并多次威胁将中国列为汇率操纵国。但此次以“301调查”为标志的中美贸易争端与过往的贸易摩擦相比,其速度和力度都不能相提并论。具体而言,在金额和数量上可以用“雷声大,雨点小”来概括,但在内容和影响上可以用质变来形容。

自改革开放以来,中国出现了翻天覆地的变化,虽仍位列发展中国家,创造的GDP却已经占世界经济比重的15%左右(2017年数据),稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过30%。中国的迅速发展和强大,国际影响力也显著增强,建设一带一路、成立亚投行等一系列国际合作新形式不断创立。作为传统强国的美国,希望将中国纳入自己设立的体系来确保第一强国的地位,这势必将引发两个大国之间的矛盾。

早在2015年,美国著名智库对外关系委员会就发布了一份《修正美国对华大战略》报告,指出美国从20世纪70年代以来试图使中国融入美国主导的国际体系的做法是错误的,这一做法“对美国在亚洲的首要地位产生了新威胁,而且最终将在全球对美国的权力形成挑战”,

“华盛顿需要一个应对中国的新的大战略,其核心是平衡中国国力的崛起,而不是继续帮助中国崛起”。

美国政府开始反思美国长期以来的对华政策。

2017年12月18日,美国白宫发布了特朗普政府任期内第一份《国家安全战略报告》,报告清晰地阐明了特朗普政府“美国优先”、“提升美国影响力”的国家安全战略,这是美国在官方报告中首次强调这一思想,因而具有标志性的意义。

一个月后的2018年1月19日,美国国防部为落实白宫《国家安全战略报告》,发布了

《2018美国国防战略报告》,将中国和俄罗斯共同列为“战略竞争对手”,并且认为“国与国之间的战略竞争,而非恐怖主义,是当今美国国家安全的首要关切”。

至此,在战略层面,美国对华政策正在发生根本性的改变。

目前,中美之间已经形成超过90个对话沟通机制,经贸领域包括中美战略与经济对话机制、中美联合经济委员会、中美商务贸易联合委员会等等,这些机制为解决双方关切的问题以及经贸领域潜在的矛盾和摩擦提供了缓冲和讨论的平台,这些平台发挥了重要的预警和预防的作用。但是,此次中美在经过多种机制沟通无果、多个回合的较量和多轮商谈后都没有达成共识,显示出中美对双边经贸关系存在相当大的认知不一致性。

过去几十年里,美国对华政策都是基于一种理念,即支持中国崛起和纳入战后国际秩序,将使中国实现自由化。但在他们看来,中国利用自由贸易的规则和协议壮大自己,却没有真正实现开放,改变自己的政治和经济信念。

现在特朗普不想这么做了。

早在2017年12月,美国财政部副部长马尔帕斯表示,美中全面经济对话处于“停滞”状态,并没有重启商谈的计划,同时特朗普政府对中国“感到失望”。美国商界也倾向支持更强硬的对华政策,他们认为,中国许多改革只停留在纸面上,北京需要用行动而不是言辞来证明自己。美国建制派精英对中美关系以及经贸关系的看法也发生了转变。作为中美关系“压仓石”的经贸关系正在动摇,中美关系需要重新定位。

上述情况表明,此次贸易争端不同以往,将远远超越个别产业、开放程度和贸易水平等问题的范畴。

贸易争端:剑指中国制造2025

虽然特朗普口口声声表示,要扭转中美贸易逆差,在此背景下的贸易争端的意义将不仅限于贸易顺差问题。

纵观184页的“301调查”报告,“逆差”只出现了一次,

这份报告重点讨论的是以《中国制造2025》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》为代表的中国产业政策。

美国贸易代表办公室官员对国会表示,此次“301调查”就是要干扰《中国制造2025》中确定的使中国成为制造业国际领跑者的努力。

长期以来,中国处于全球制造业产业链的中低端,美国处于高端,中美经济具有很深的互补性。中国加入高端制造有助于打破西方发达国家在相应领域的垄断格局,使中国从附属者成为他们的竞争者。中国欲打破由西方发达国家建立起的世界制造业供应链格局,必然会遭到各方阻力,美国对中国的“301调查”也直指中国制造2025,彰显了其维护现有世界分工格局的意图。美国已经出现战略不适。贸易制裁只是一个开头,制造业的核心竞争力不断被打压将会是今后中国经常会面临的重要问题。

中美之间的贸易摩擦已经呈现出由低端行业向高端行业过渡的趋势。90年代以来,美国政府曾多次对中国实施“301调查”。1991年4月,美国利用“特别301条款”(针对美国认为对知识产权没有提供充分有效保护的国家和地区)对中国知识产权领域展开调查,主要涉及药品和化学品的专利保护、著作权保护、商业机密保护和商标权保护。同年10月,美国又针对市场准入问题向中国发难,主要涉及美国商品在进入中国市场时所遇到的市场壁垒。1994年,美国针对中国知识产权领域中的版权与商标权保护问题展开调查,并于1996年实施报复性制裁措施。每次“301调查”之后,美国都公布了相应的惩罚措施。比如1991年,美国针对中国的纺织品、鞋类、机械设备和电子产品等加征惩罚性关税。

进入21世纪之后,美国开始试图遏制中国在技术前沿领域的发展。

比如2010年美国针对中国政府制定的一系列新能源政策和措施展开“301调查”,主要涉及限制重要矿产出口、提供出口补贴、歧视国外货物和企业、要求技术转让等。2017年,美国针对技术转让、知识产权、创新等领域再次发起“301调查”。美国甚至在3月发布的“特别301条款”调查报告中明确表示,“中国制造2025”等计划意在寻求高端科技制造领域的快速崛起,而中国在部分高端科技领域存在不公平行为(如窃取美国核心技术)将会损害美国的利益。

美国对外关系委员会近期刊登了一篇文章《绿色巨人:可再生能源与中国实力》,其中指出,中国正在不断加大对绿色能源等技术的研发力度。实行清洁能源战略一是为了满足国内高速经济增长所带来的巨大能源需求,二是助力中国在成为未来可再生能源领域的超级大国的过程中,与美国的石油贸易展开竞争,进而取代美国在多个区域联盟的核心地位。

作者还把清洁能源领域的竞争与冷战时期的美苏太空竞赛相提并论,认为中国在该领域的崛起恐将威胁到美国在全球能源市场的统治地位。

中国制造2025中提到的发展方向,是中国实现现代化制造强国的必经之路。而这与西方发达国家建立起的世界分工格局相悖。中国加入高端制造有助于打破西方发达国家在相应领域的垄断格局,使中国从附属者成为他们的竞争者。

在改革开放的发展战略下,中国大力改善国内投资环境,从制度改革、简化审批流程到提供优惠的土地和税收政策机构,为外国公司在中国投资提供了绝佳的环境,让包括美国在内的西方发达国家看到了将中国纳入全球供应链的多方面好处。

首先,中国人工成本低廉并且劳动人口数量充足,具有劳动密集型产业或制造业环节的配置优势。

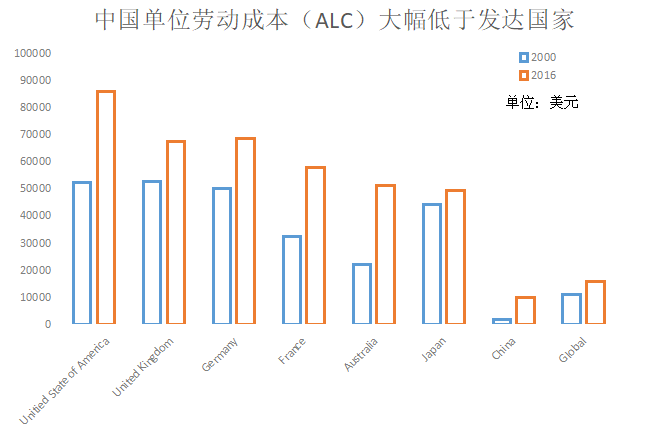

根据第一财经研究院全球竞争力研究,2000年中国劳动力成本仅为美国的3%,2016年为12%,仍低于全球平均水平。劳动密集型的服装制造、电子元件装配等工作技术门槛低,稍加培训即可上手,中国庞大的人口为此类制造业提供了源源不断的劳动力。

图1 中国单位劳动力成本

来源:第一财经研究院

同时,

中国靠近美国在全球布局的供应链中的其他供应商。

以中美间最主要的供应链电子设备为例,比如日本、新加坡、韩国和中国台湾提供存储设备、显示屏、相机、控制器等,集中进口到中国进行组装后,再销往包括美国在内的世界各地。

随着中国财富积累、居民可支配收入提高,

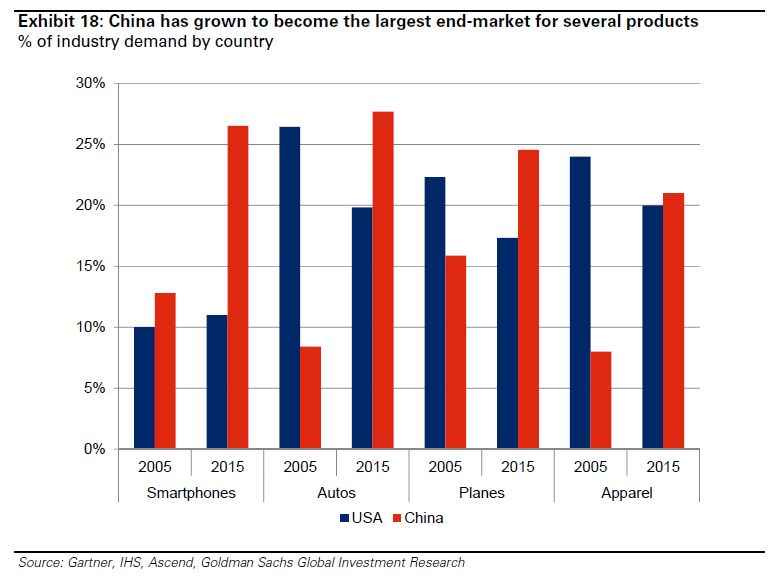

中国在越来越多的产品领域成为重要的消费市场,而早期在中国的供应链布局巧合让美国公司可以在抢占中国消费市场中占据优势。

2005年,中国手机市场容量为690万部,2015年增加了65倍,达到4.5亿部,超过手机市场整体增速,2005年至2015年,手机市场整体容量从0.54亿部增长到14亿部。其中,美国的苹果手机在中国的高端机市场占据绝对优势,2017年苹果应用商城总收入中,来自中国的收入已经超过美国。类似的还有汽车,2005年至2015年全球汽车市场从6400万辆增加到8800万辆,年均增速3%,中国汽车销量则从500万辆增加到2400万辆,市场份额从8%上升至28%,美国汽车需求占比则从26%下降至20%。根据通用汽车公司的统计,其去年在中国的销量占全球销量超过40%,是其海外最大市场。2016年,特斯拉在中国销售额达10亿美元,2017年翻倍至20亿美元,中国市场销量占20%,仅次于美国本土。

图2 中国逐渐成为部分商品最大终端市场

正是出于以上多方面优势考虑,中国逐渐成为美国在全球供应链布局中的重要节点。在过去几十年,随着美国不断华投资布局、新建工厂,中美间的贸易量也快速上升。2015年,美国从中国进口货物4800亿美元,比2000年增加了4000亿美元,年均增长率为11%。在此期间,中国逐渐成为美国服装、家具、电子产品、电力设备等的重要供应商。