初一至初七

,外滩君精选篇往期好文

与大家共度春节,此为第

7

篇。

看点

每隔三年,世界经合组织会发布国际学生评估PISA报告,受到全球关注,与此同时,每次测评中还会增加一个新元素,与时俱进地评估学生未来所需的核心能力。外滩君曾拜访经合组织资深研究员、PISA首席分析师池田京,她告诉我们基于2015年的PISA测评数据,2021年会加入“创造性思维”这一指标。这项指标如何测评?中国学生在PISA评估中的表现又反应了怎样的问题?一起来听听她的分析。

文丨周滢滢 编辑丨李臻

作为世界上最具影响力的PISA(国际学生评估计划),这项由OECD(世界经合组织)2000年发起的,每三年一次的国际测试和结果报告,都会在全球范围备受关注。

每个参与PISA测试的国家与地区,都会抽取当地4500到10000名初三与高一为主的15周岁学生,作为评估对象。目前为止,已有80多个国家和地区参与了PISA测试。

在上一轮2015年的测试结果中,新加坡第一,日本名列第二,由北京、上海、江苏、广东组成的中国部分地区联合体(B-S-J-G,China)总分位居第十。

三年又过去了,我们又在等待新一轮的测评成绩。上周末,外滩君在南京,由蒲公英教育智库举办的第五届中国教育创新年会上,遇见了PISA首席分析师池田京女士。她告诉我们,2018年的PISA结果报告,将于2019年12月3日公布。

经合组织资深研究员、PISA首席分析师池田京

基于2015年的PISA测评数据,她还给我们带来了很多有意思的数据结果,并且宣布在2021年,加入“创造性思维”这一指标。

每隔3年,PISA就会增加一个新的测试元素,看各国学生在瞬息万变的世界发展中,是否与时俱进地具备未来所需要的核心能力。

比如, 2015新增“协同解决问题的能力”,2018年增加了“全球胜任力”,而2021年,“创造性思维的能力”将被纳入评测内容。

至于“创造性思维”这一指标将如何测试,有什么样的评估方式?

池田京表示,目前OECD正在制定详细的评估框架和测试工具,等最终确定下来,就可以公开分享。

不过,我们可以预测的是,创造性思维的能力,将会是未来人才培养的核心目标。

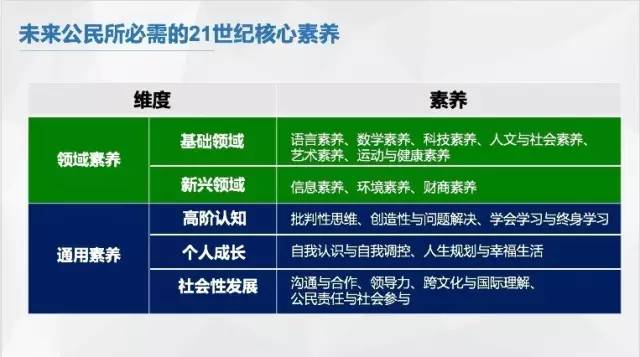

2015年,世界经济论坛就提出,21世纪未来人才必备的关键能力,其中一个就是创新思维能力。它与批判性思维能力、解决问题能力、协作能力等,都属于十分重要的软实力范畴。

2016年,世界教育创新峰会WISE公布了《面向未来:21世纪核心素养教育的全球经验》的报告,将“创造性与问题解决能力”与批判性思维、学会学习与终身学习,并列为通用素养中的高阶认知。

《面向未来:21世纪核心素养教育的全球经验》

那么,什么是创造性思维?我们如何培养这样一种通用的思维能力?

与我们常规的,容易落入既有“套路”的思维惯性不同,创造性思维,强调创新、求变,敢于突破常规和主流的思想,创造性地提出问题和解决问题。

当然,创造性思维,并不意味着天马行空,没有任何逻辑,而是在认识到客观事物的本质和内在联系的基础上,产生新颖的、具有突破性的思维成果。你会发现,无论是教育家、艺术家,还是科学家,政治家,各行各业出类拔萃的人才,他们往往都具备这样一种创造性的思维。

实质上,这样的思维特点,也不是与生俱来的,而是要通过后天的培养和锻炼。

比如,以高发明成就和创造力著称的以色列,就是将创造性思维的培养,融入“开放式提问”当中。“为什么?”“难道这样不可以吗?”“还有什么其他的可能?”… 通过这样的开放性讨论,一步步引导孩子建立自己的“提问习惯”,建立一种更发散、独立的思维模式。

在此基础上,系统的创造性思维培养,还包括一系列的创造性方法和策略的掌握。如何融入我们的课堂教学,还需要更多的探索。相信2021年的PISA测试结果,会让我们对创造性思维能力的现状,有一个更直观地了解。

我们知道,中国学生(B-S-J-G,China)的PISA成绩一直在大幅倒退,从2009年、2012年连续两年排名第一,到2015年的排名第十。从分学科来看,阅读刚过平均线,我们引以为傲的数学成绩也一般。当然,前两次都只有上海代表队参赛,严格来说没有可比性,可北京、江苏、广东,生源都不差,可以说是一线城市,聚集中国最好的教育资源。

我们的教育到底出了什么问题?看看池田京给我们一些有意思的数据结果。

1

中国几乎是校外学习时间最长的国家,学习效率却相当低

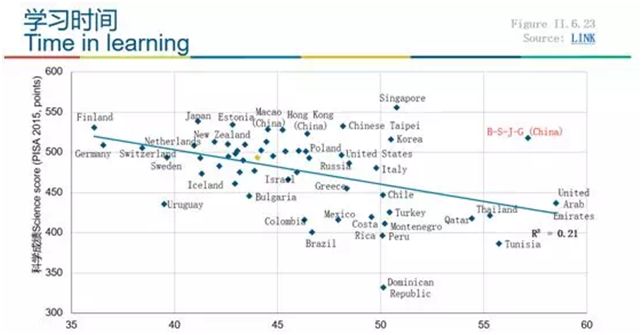

我们看下面这张图。同比芬兰,我们跟他们PISA成绩差不多,但是

每周学习时长却比芬兰多20多个小时。

再跟邻国日本比,测评总成绩比我们还要高,但是呢,

中国学生学习时间,比日本多10多个小时。

同样以学习压力大、强度高著称的韩国、新加坡,也比中国学生每周学习时长少5个小时。

(纵向表示PISA成绩,横向表示学生每周花在学习上的时间,包括校内和校外的总体学习时间)

这说明什么?

说明中国学生的学习效率相当低。

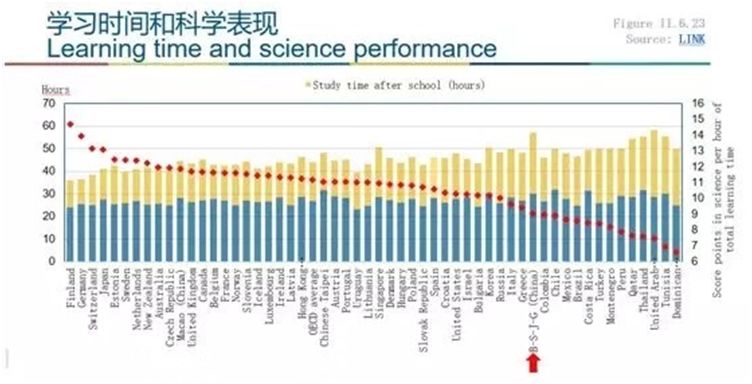

再看下面这张图,红色曲线图代表各国学习效率,红色箭头处的中国,中国学生的学习效率远远低于日本。芬兰毫无悬念的又占据第一位。

(纵向表示学习时长,横向表示国家;红色曲线代表各国学习效率)

再进一步看黄色柱状图,代表的校外学习时间,

中国几乎是校外学习时间最长的国家。

而芬兰,是学习时间最低,学习成绩最好,学习效率最高的国家。

为什么,中国与芬兰、日本等高学业水平的国家相比,我们的孩子,花费大量的时间和精力在校外学习上,而且学习效率还不高?

这恐怕要“归功”于中国家长高涨的报班热情,和热衷于让孩子超前学习的竞争焦虑。从PISA这一最有说服力的测试结果中,

孩子的多余学习时间,可能“恶补”了很多知识性东西,但是并没有转换成学业综合能力。

因为PISA测评,是超出知识考察范围,真正测评一个学生的能力和素养。

比如在数学科目的测试中,它所测试的是数学素养,而不是数学知识和解题能力。一个学生是否具有良好的数学素养,在于他能否灵活运用已有数学知识,解决各种现实问题;是否具备逻辑推理和提出论点的能力,这才是当今世界越来越重要的技能。

同样,在阅读方面,考查的是学生提取、思考阅读文本,从字里行间进行基本的判断。尤其在今天数字化信息的浪潮里,辨别信息的真伪,是一种特别重要的能力。所以PISA阅读测试中,会尤其考察学生的

审辩式阅读能力。

在PISA测试中,有一个在线模拟的科学场景,学生参与虚拟情境问答,与电脑生成的虚拟人物角色进行合作,解决一系列的科学问题。通过这样的人机交互模式,测试学生的协作解决能力。

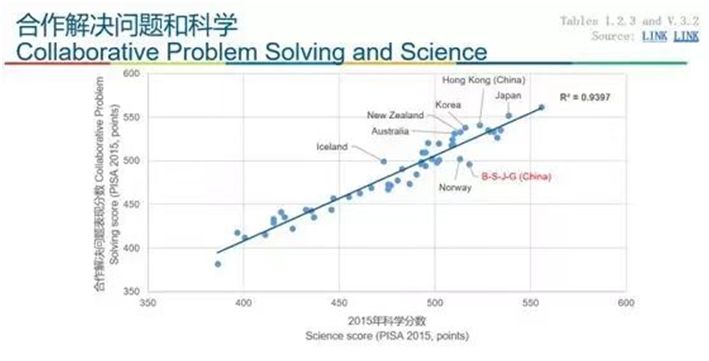

在这一测试中我们发现,虽然中国和韩国学生在科学成绩上大致相同,但是在合作解决能力上,我们却比韩国低了50分左右,只处于OECD国家的平均水平。这表明,中国学生的合作解决问题能力是明显低于韩国的。

(纵向是合作解决问题表现分数,横向是PISA科学分数)

在PISA调查数据中发现,合作解决能力与学生对待合作的态度,密切相关。

比如,你在小组学习中,是否喜欢有不同的观点产生;是否认可自己是一个好的倾听者;或者对比独处学习,是否发现小组学习效率更高等。

这种合作解决能力,

指向团队合作能力。

著名的世界经济论坛,直接将沟通协作能力(Coordinating Intelligence)列为未来十项最关键能力的第六位。

试想,如果我们的学生没有足够的合作能力,怎么称得上是国际化人才?

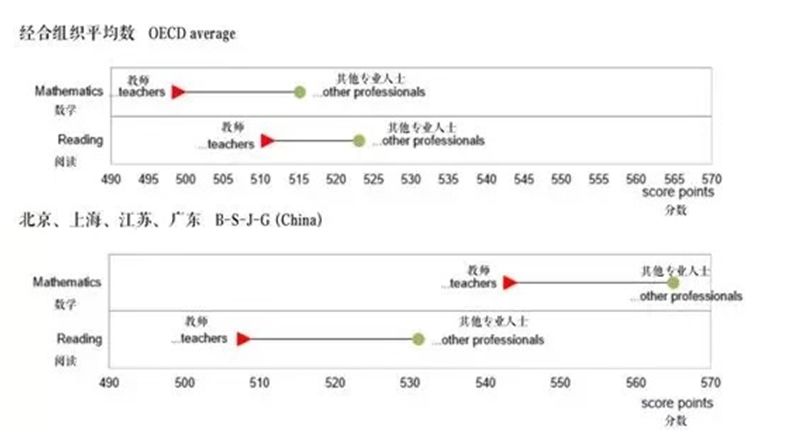

未来,谁愿意成为老师?长远来看,这关系到教师队伍的素质和水平。

PISA的调查中发现, OECD的国家里面,只有4.2%的学生表示30岁时愿意成为一名老师。一个更突出的问题是,数据显示,愿意当老师的这些学生,他们的PISA成绩,在各个国家都相对偏低。中国的成绩差距更大。

教师队伍如何能吸引到更优质的人才,已经是摆在中国以及世界各国面前的问题。我们同样想到了芬兰。外滩君特约作者钱文丹一篇

《三十年,成就芬兰》

一文中提到:

上世纪70年代初的芬兰,国家对教师“管制”非常严重,国家课程大纲不仅详细规定教学内容和行政管理标准,同时国家教育部门还经常指导地方教育局、各地教育局继而监控学校如何落实。

非常类似于今天的中国大多数学校的处境,老师在日常教学之外,都疲于应付各种上级部门非教学相关任务。

2001年的第一届PISA测评,芬兰教育一跃成名。OECD的另一项测评TAILS(针对发达国家的中小学教师测评),芬兰教师成为全球最具有幸福感、教育领导力和职业发展的教师。

芬兰是怎么办到的?做了哪些事把最优秀的人才留在教育圈?

池田京认为:也许,高工资对于吸引人才会发挥一些作用,但是它是远远不够的。

想要吸纳优秀学生进教师队伍,一定要考虑到更多激励因素。

如给到老师更多的自主性和能动发挥的空间,提供定制化专业的研讨课程等。

另外,我们要思考,我们优秀的学生,都去哪了?

这张表显示了学生经济状态和学业能力之间的关系。

(绿色格子代表社会经济情况排在最前的10%,红色小方格代表社会经济状况最低的10%;纵轴是学业成绩,横轴是国家和地区)

从中我们可以看出,经济状况最好的那10%的中国学生,成绩非常高,甚至高过了新加坡、日本等国的学生成绩。然而,不同经济状况下的学生之间的差距却很大。

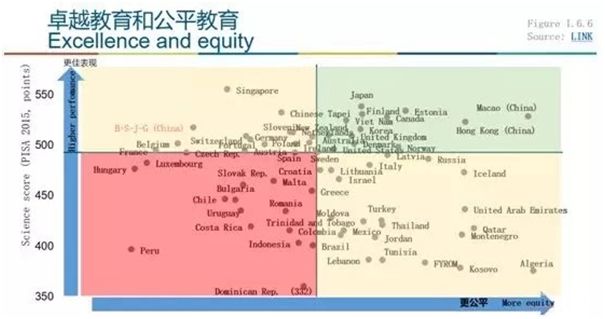

(纵向是PISA 评估成绩,横向是教育公平指数)

这张图更直观地看出,处于绿色板块的国家和地区,比如日本、芬兰、韩国,不仅能够取得更高的测试成绩,也能达到更高的教育公平指数;而中国的四个内陆地区,则处于左上方的黄色板块,虽然有很高的学业成绩,但是在教育公平上是不尽人意的。

所以,即便是一线城市的中国,教育公平都无法与日本、韩国相比。所以我们真得需要去思考,如何能同时实现两个目标:一方面是高成就、卓越的教育水平,另外一方面是缩小学生差距的教育公平?

池田京女士在大会上分享

以下是外滩君采访池田京女士部分问答,请她为我们剖析

PISA数据所反映的问题,以及学业能力、教育公平方面均表现优异的日本,有哪些经验值得我们借鉴。

B=外滩君 M=池田京

B:PISA数据显示,中国学生每周学习时间最长,这一数据向我们揭示了什么?

M:

可能中国的培训机构比较多,而且这些校外学习的效率并不高。我来自日本,在日本也有这样的情况,在很激烈的竞争环境下,很多学生被迫加入培训补习的潮流。

这的确是一个值得重视和反思的问题。如果课后学习时间很长,就会剥夺和家人、和朋友在一起的时间。现在

我们更加重视的是学生的生活质量,以及非认识方面的情况。

B:我们是如何对学生进行“全球素养“测试的,它包括了哪些方面?

M:

在全球素养这一方面,测试了认知和非认知的层面。

认知层面,

一方面是学生的观点立场,另一方面是他的批判性思维。

在非认知层面,

主要想了解学生的一些态度和价值判断,比如他对移民的态度,对多元文化的接受度。当然,我们也会了解学校是否有全球素养这方面的课程,是否鼓励学生去接纳多元的文化。

B:在科学分数相同的情况下,中国学生的合作解决能力较低;您觉得这与什么有关?

M:

态度是影响协作解决能力的一个因素。

学校营造了一种什么样的文化,

是更倾向于竞争还是合作?这会很大地影响到学生的态度。

那些在问卷调查中更认可团队合作价值的学生,在协作能力测试中也的确有着更好的表现。依据数据我们可以假设,如果学校更加倡导合作的文化,那么学生在这方面的能力就会更好。

B:从数据我们可以看出,日本学生的成绩不会因为家庭经济条件,而有很大的差距。这一教育公平是如何达到的?

M:

的确,

日本的教育公平性测量结果排在前列。

比如,社会经济背景前四分之一和后四分之一学生之间的分数差距是80分,而在中国是118分。日本如何做到较高的教育公平,可能有以下两方面原因。

首先,是教育体系结构方面。

PISA结果显示,如果采用分层教育体系,在学生很小的时候,比如11、12岁,就被分成不同的轨道,学业成绩受经济条件的影响就比较大。相比之下,在综合教育系统中,学生往往较晚进入不同的赛道,比如在日本是15岁左右,那么社会经济背景对学生的影响就较小一些,学业成绩上的两极分化不会特别明显。