“让光线来作设计。”——贝聿铭

5月16日,著名华裔建筑师贝聿铭逝世,享年102岁。

贝聿铭1917年4月26日生于广东广州,他是大半个世纪以来,世界建筑史的见证者和书写者,以一个个经典之作,在世界建筑之林书写下华人的名字。

他把自己设计的建筑留在了4个大洲、10个国家的土地,几乎拿遍建筑界所有的世界顶级奖项,被誉为“世界现代建筑最后的大师”、“光线魔术师”……

贝聿铭曾说:“

我和我的建筑都像竹子,再大的风雨,也只是弯弯腰而已

。”

1964年,为纪念已故美国总统约翰·肯尼迪,决定在波士顿港口建造一座永久性建筑物——约翰·肯尼迪图书馆。这座图书馆坐落于波士顿近郊多尔切斯特的哥伦比亚角,由建筑师贝聿铭设计。

这座建造了15年之久,于1979年落成的图书馆,由于设计新颖、造型大胆、技术高超,被公认是美国建筑史上最佳杰作之一。美国建筑界宣布1979年是“贝聿铭年”,授予他该年度的美国建筑学院金质奖章。

肯尼迪图书馆结构的主体是一个精妙绝伦三棱竖体,它矗立在由几何形体构成的大面积基座上。紧邻三棱竖体是的玻璃和钢结构的立方体,通高的中空空间肃穆庄严,这种空间感唤起人们对肯尼迪总统的追思,建筑本身也成为一座纪念碑。

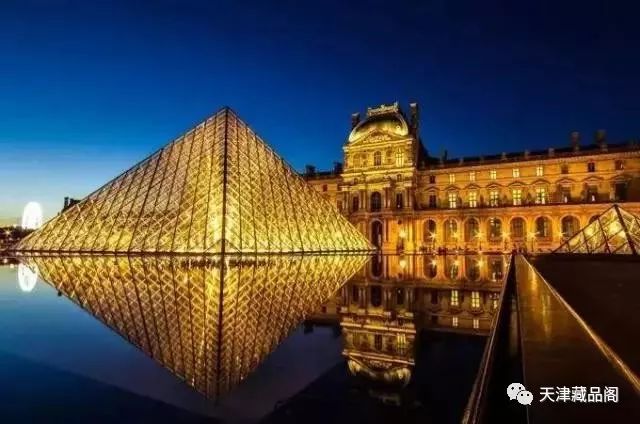

1983年,贝聿铭接到法国总统密特朗的邀请,成为大卢浮宫项目的总建筑师。

贝聿铭为卢浮宫重修计划留下了一座炫目的“玻璃金字塔”,在设计中,贝律铭使用了玻璃材料,使金字塔以反映巴黎不断变化的天空,还能为地下设施提供良好的采光,创造性地解决了把古老宫殿改造成现代化美术馆的难题。

站在金字塔的底下,透过螺旋的阶梯、钢管玻璃结构仰望天空,能更好地体会卢浮宫原本的巴洛克风采。同时,通过金字塔,游客可以进入卢浮宫周围三个馆,穿透金字塔的光则可进入地下两层空间。

德国历史博物馆由两部分建筑组成,位于菩提树下大街上的是有300多年历史的柏林军械库,是柏林第一座巴洛克式大型建筑,这大街上最古老的建筑后面,就是大师贝聿铭先生设计的新馆,建成于2004年。

螺旋式楼梯的玻璃中心柱蜿蜒在三个楼层之间,看上去就像是一个透明的蜗牛壳。在每一个楼层,走廊就像露台一样伸进雄伟的玻璃大厅,每一个玻璃大厅的圆顶以巨大的弧形凸出,在平时一般被遮挡住的大楼的整个边上形成了拱形。一个巨大的玻璃柜,建筑学的展品,那是由玻璃、钢筋与砂石组成的吸引观众的磁铁——这就是德国第一个贝聿铭作品。

距离京都一小时车程的隐秘处,有一家美术馆。

要到达这座美术馆,必须要通过一个极长的通道,与一个凡俗的世界隔绝,才能到达新的境界。

美秀美术馆别具一格之处在于,除了它远离都市之外,建筑80%分都埋藏在地下,但它并不是一座真正的地下建筑,而是由于地上是自然保护区,在日本的自然保护法上有很多限制而采取为要保护自然环境及与周围景色融为一体的建造方式。

这一设计清楚体现设计者贝聿铭的概念:创造一个地上的天堂。

20世纪80年代,贝聿铭设计了独特的高耸的中银大厦,当时,高70层楼的大厦是亚洲最高建筑。由四个三角形立柱构成的塔楼坐落在52米高的立方体上,位于四个不同象限内的立柱节节高升,在最高处只余一个三角柱,带刻面的表面覆盖着反射玻璃,映衬出周围环境的风云变幻。

竹子是该建筑的设计非常重要的灵感来源。这座大型结构的躯干代表着竹子的生长方式,象征着希望和中华文明的复兴。

1999年苏州邀请享誉世界的华人建筑师贝聿铭设计苏州博物馆新馆。2006年10月6日,苏州博物馆新馆建成并正式对外开放。

新馆园艺造景设计从古典园林的精髓中提炼而出,由池塘、假山、小桥、亭台、竹林等组成的创意山水园与传统园林有机结合,创造性地集博物馆、古建筑与园林融为一体。

走进苏州博物馆,宛如搭乘小舟,荡入粉墙黛瓦的江南水乡,博物馆内移步换景,站在博物馆的任意角度,都能感受到苏州园林的古典味道。

总有人说属于华人的醒目的建筑印记在世界上寥寥无几,

但贝聿铭是个例外。

他没有著书立说,而是

坚持用作品表达他的设计理念。

事实证明,好的作品可以穿越时空,回应人心;而光阴便是最好的见证……