“高峰之路——新时代中国画新典范”大型系列活动由艺术类核心期刊《艺术市场》杂志社主办,《艺术市场》惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办,李回源策划。此次活动是在成功举办“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”系列活动基础上的进一步延续和提升。目的是通过由中华人民共和国文化和旅游部主管、中国文化传媒集团主办的大型艺术类核心期刊《艺术市场》杂志与中国画领域理论家代表尚辉、王平、于洋的对话,诚邀盖茂森、张复兴、老圃、孔维克、马海方、林容生、王辅民、喻慧、马刚、马顺先、王平11位艺术家,共同探讨“高峰之路——新时代中国画新典范”这一主题,为新时代中国画发展确立新标杆、树立新榜样,为新时代中国画发展的“高峰之路”起到真正的示范、引领作用。同时也希望借此契机“抛砖引玉”让广大艺术家主动“去伪存真”、树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想和方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任。

文/尚辉

《美术》杂志社社长兼总编

中国美术家协会理论委员会副主任

马海方作品描绘的是老北京民俗里巷中的底层人物,实际上是用中国画的传统笔墨来抒写民俗风情。但他画得很有趣味,并且笔墨功底扎实。20世纪八九十年代是新文人画崛起的重要时期,其概念是相对于以素描造型为基础的现实水墨人物画提出来的,在理念上更加强调人文情怀的理解与意识,力求通过笔墨形态来转化人物形象。

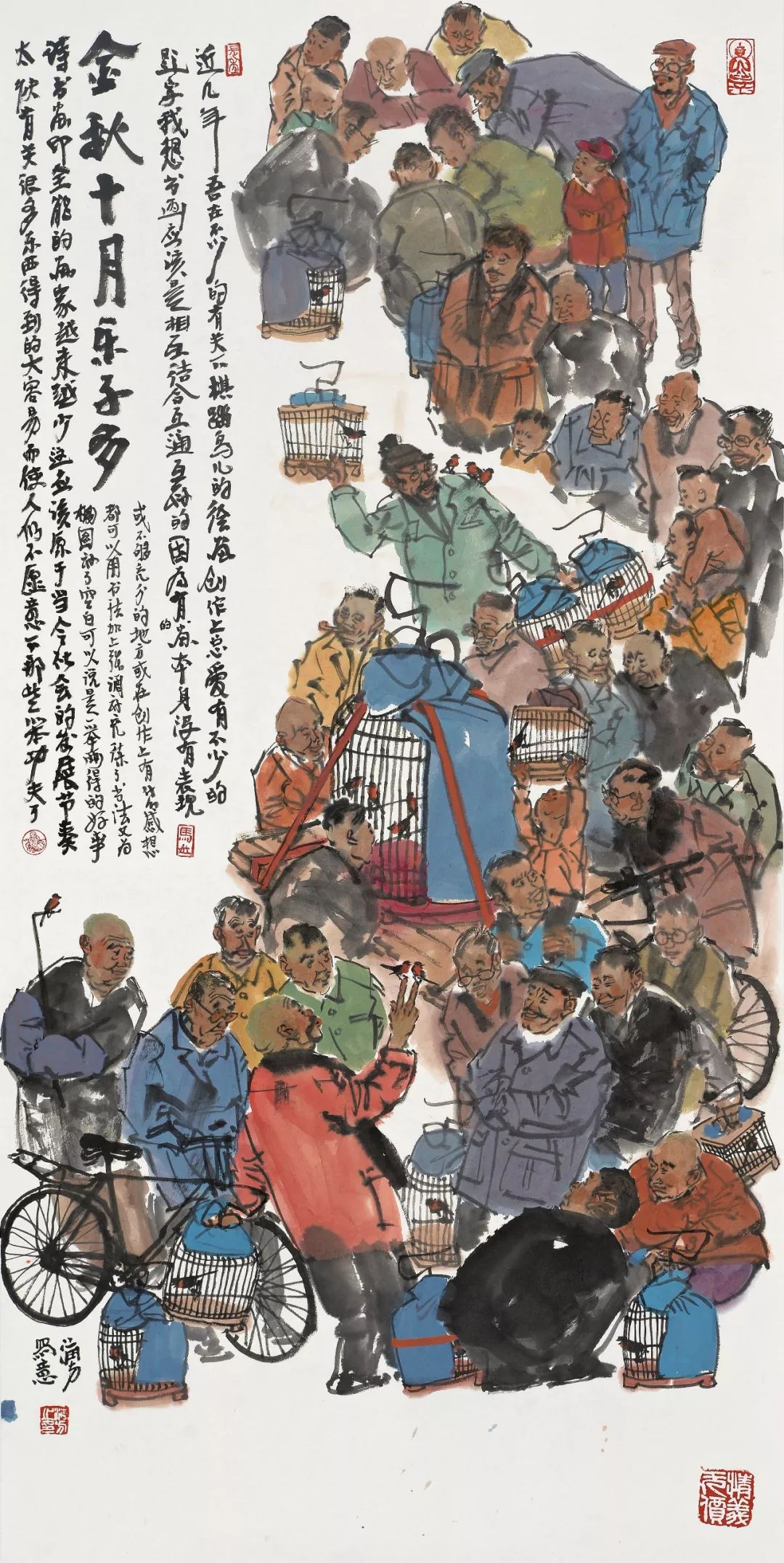

马海方《金秋十月乐子多》136×68cm 2016年

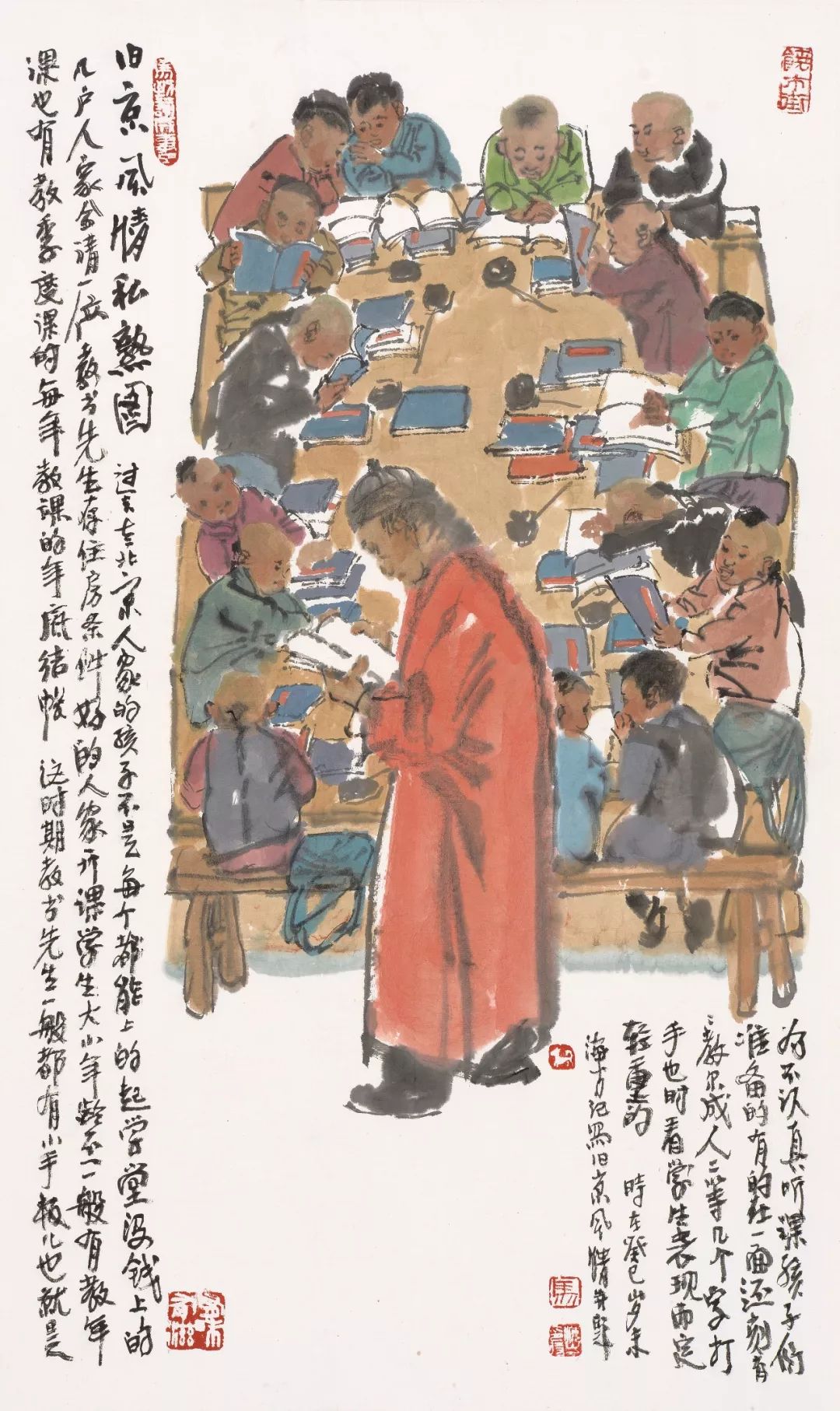

马海方的人物画即在这一时期的艺术环境中产生,人物画的创作不再追求正统、严肃以及场景宏大的叙事性表现方式。因此,马海方率先选择了老北京胡同中的百姓形象,这些形象显然在以前是不登大雅之堂,即使陈师曾也曾画过类似题材,但其笔下的百姓特征更贴近于民俗色彩,况且仅画过一两幅长卷或册页,没有将这类题材当作终生的表现对象和绘画方法。而马海方的不同之处,就在于他一生只画老北京的民俗人物。

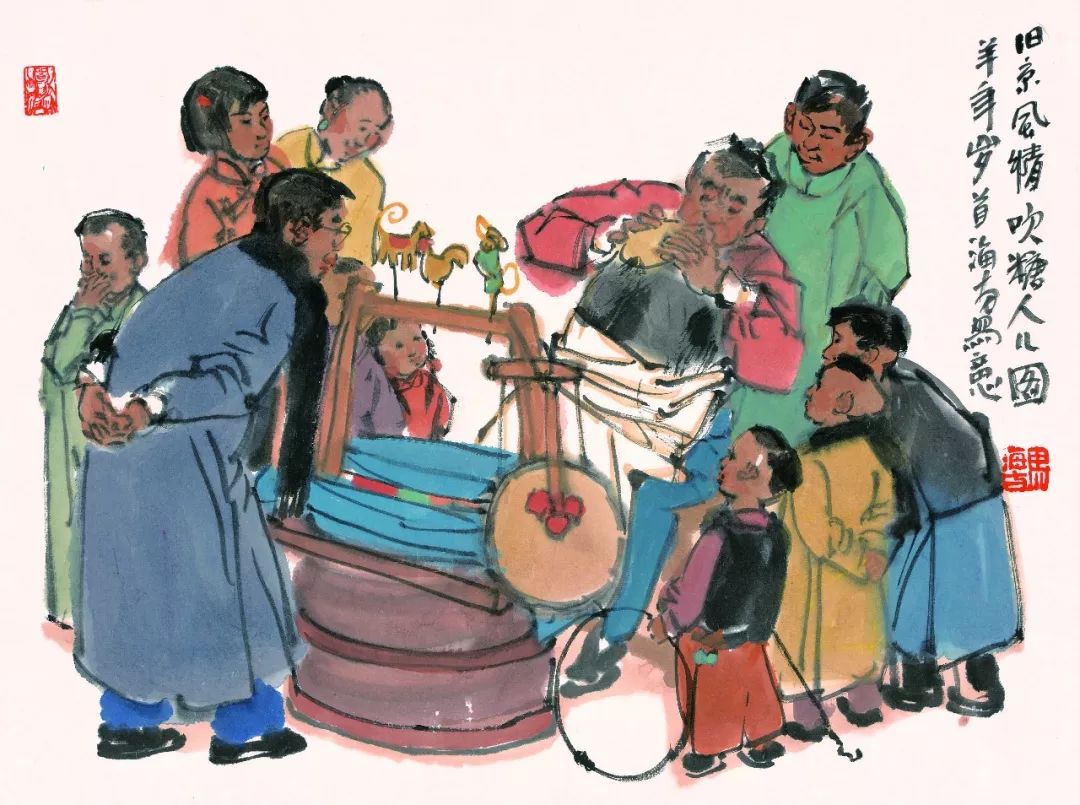

马海方《旧京风情吹糖人图》

因为在马海方的求艺经历中曾接受过系统的西方造型训练,所以在他笔下的人物形象中保留着非常可贵的写实造型与结构理解。尽管他追求画面的随意感,但又与纯粹的传统文人画不同,即使把人物形象画得再有戏谑的成分和风俗的味道,写实的造型结构也会在各种形体关系中显露出来。另外,马海方也试图以民俗意识来改变常规的造型方法,抓住底层百姓下棋、买菜、修自行车等生活场景,使绘画更具民间风俗的味道和意识。所以说,老北京的民俗生活不单是马海方取材的来源,也是他追求的语言特色。

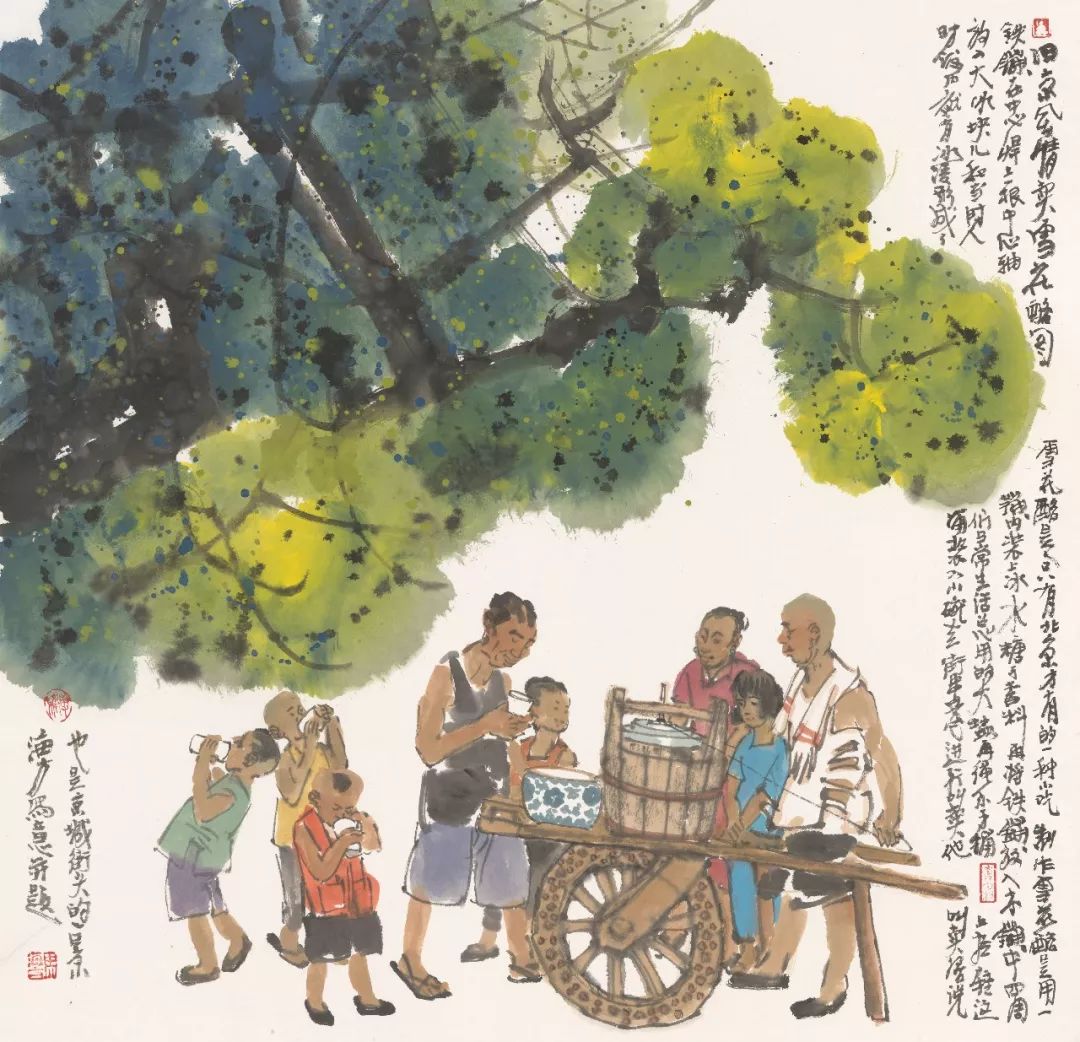

马海方《旧京风情卖雪花酪图》

因此,马海方的绘画同时介于写实、写意和漫画三者之间,既蕴含着漫画的趣味,也承载了写实绘画的结构造型,还在写意之中追求着一种民俗流韵的放松与自然。马海方的艺术创作,其最可贵的一点是,为我们保留了20世纪80年代以来真实的老北京生活,尤其是改革开放以来发生在底层民众生活中的一系列变化,其中既有人物服饰的变化,也有生活方式和生活节奏的变化,更有手机、摩托车、汽车等新时代、新气象、新生活,由此可以看出马海方的创作题材无所不包,描绘了一种百科全书式的风俗民态。

马海方《旧京风情私塾图》

1981年毕业于中央美院中国画系。师从卢沉、姚有多、刘勃舒诸先生。中国美术家协会会员,荣宝斋画院教授,荣宝斋签约画家,北京文史馆馆员,中国艺术研究院创作院特约研究员,中国水墨画院学术委员会专家,《艺术市场

》

惠风书画院副院长,中国画院中国画高级研修班导师。

马海方几十年如一日,一直致力于京味艺术的收集、整理、发掘。他大量写生,勤奋创作,绘画题材由点到面,由浅入深,不间断地充实、发展、提高。作品涵盖老北京风情习俗之方方面面,笔精墨妙,引人入胜,风格独特,影响广泛。以没骨入画,适度勾线,在强调造型准确的基础上对人物作适度夸张,且设色巧拙明亮,不拘一格,在继承传统水墨的同时巧妙融入西画的一些技法、民俗的诸多成就,使之极具观赏性与时代审美,形成独树一帜的绘画风格。

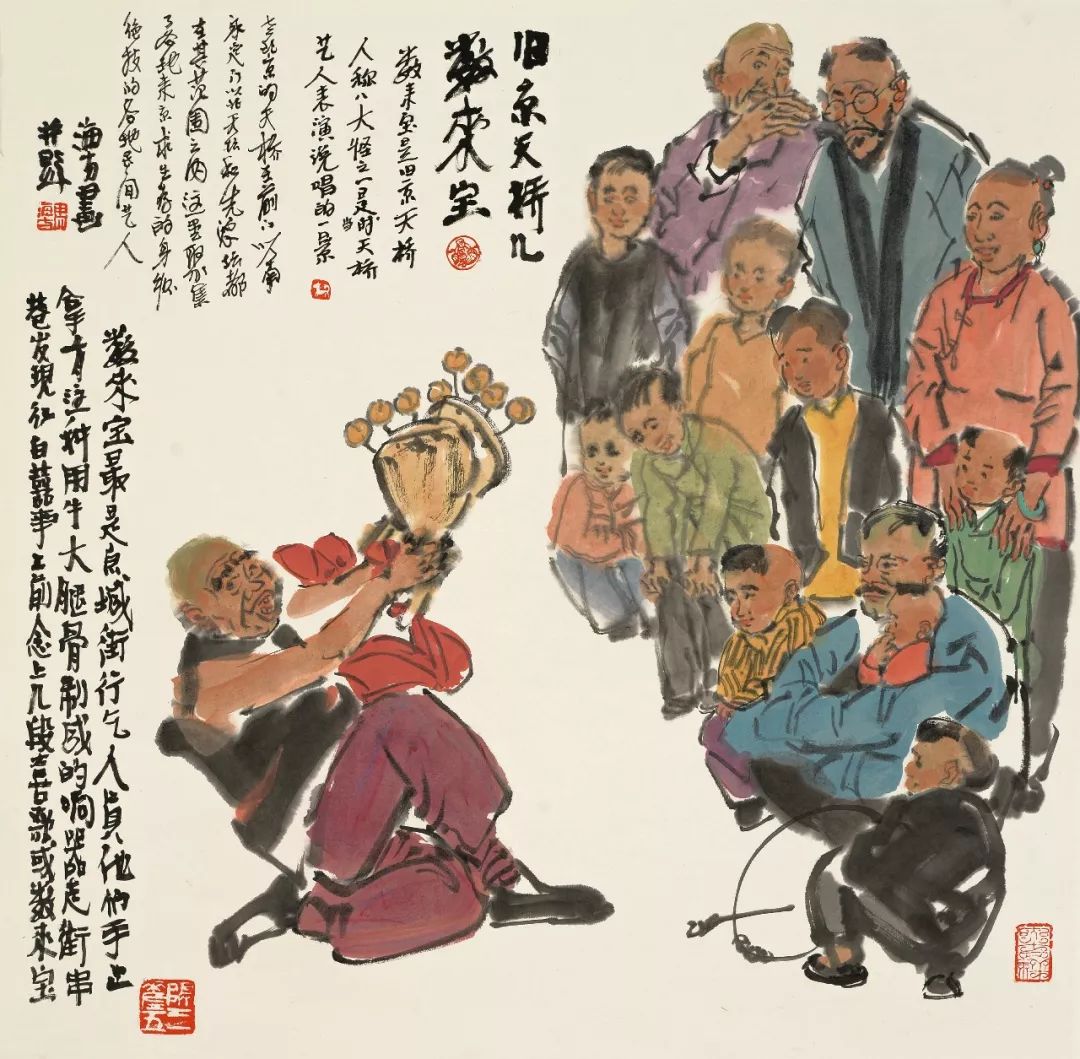

马海方《旧京天桥儿:数来宝》

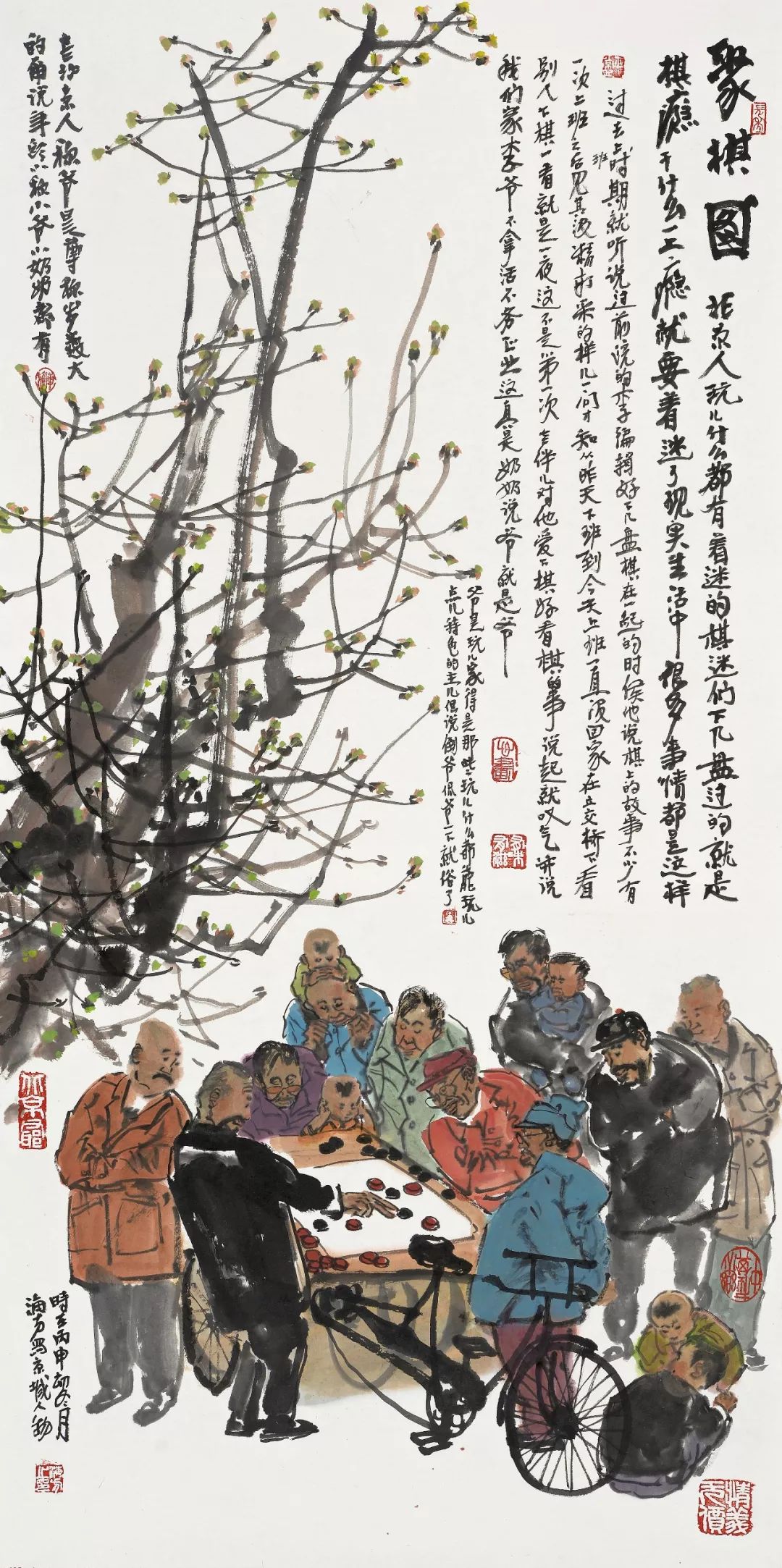

马海方《聚棋图》136×68cm 2016年

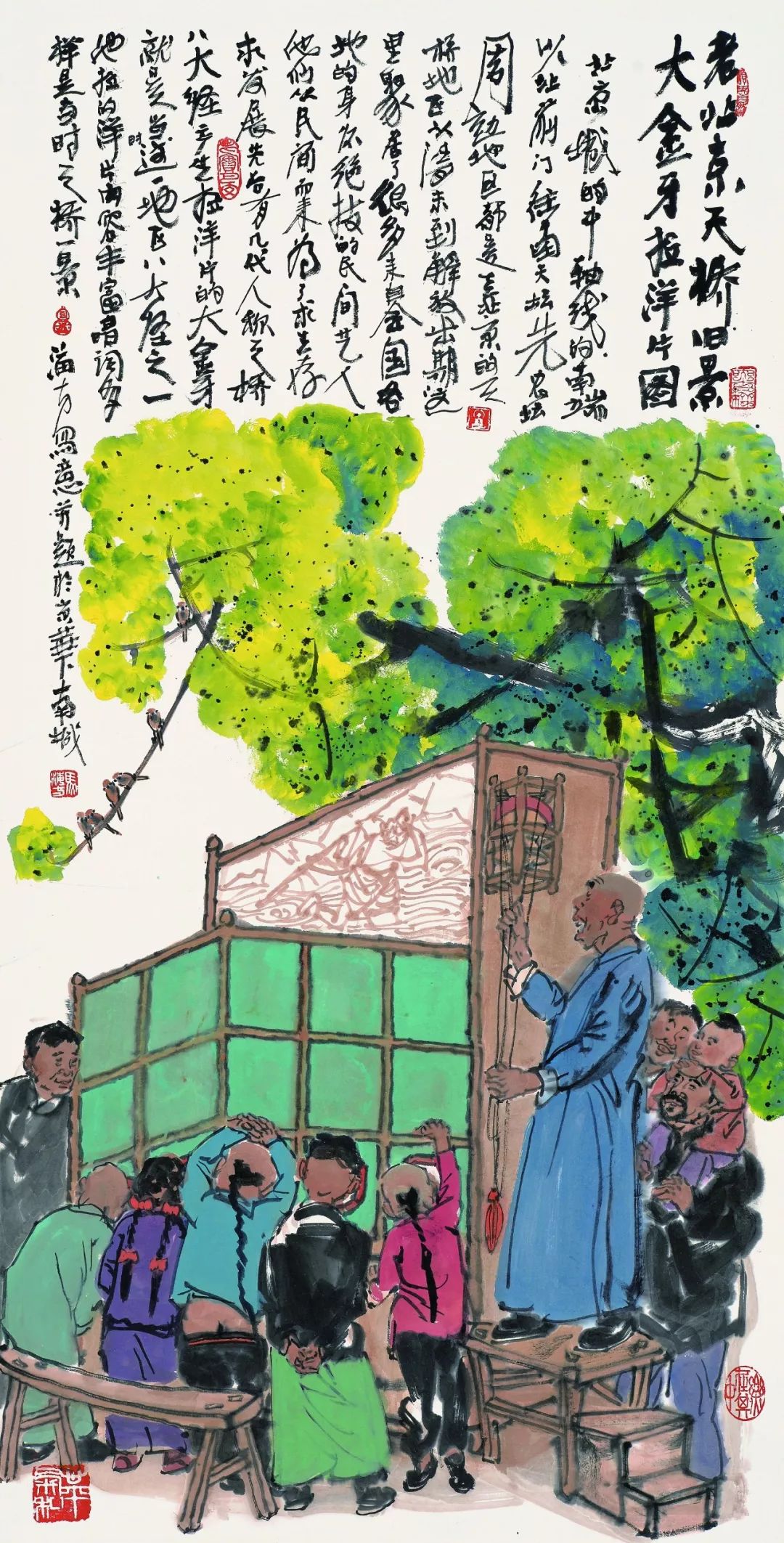

马海方《老北京天桥旧景:大金牙拉洋片图》136×68cm

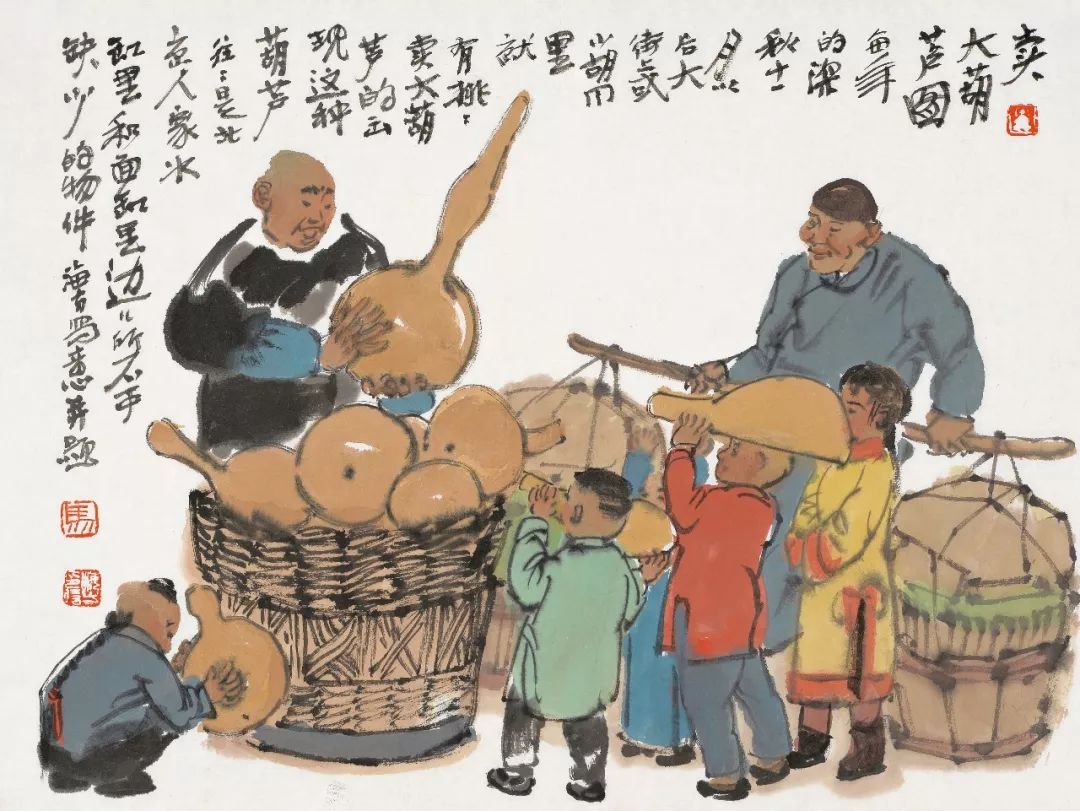

马海方《卖大葫芦图》34×46cm

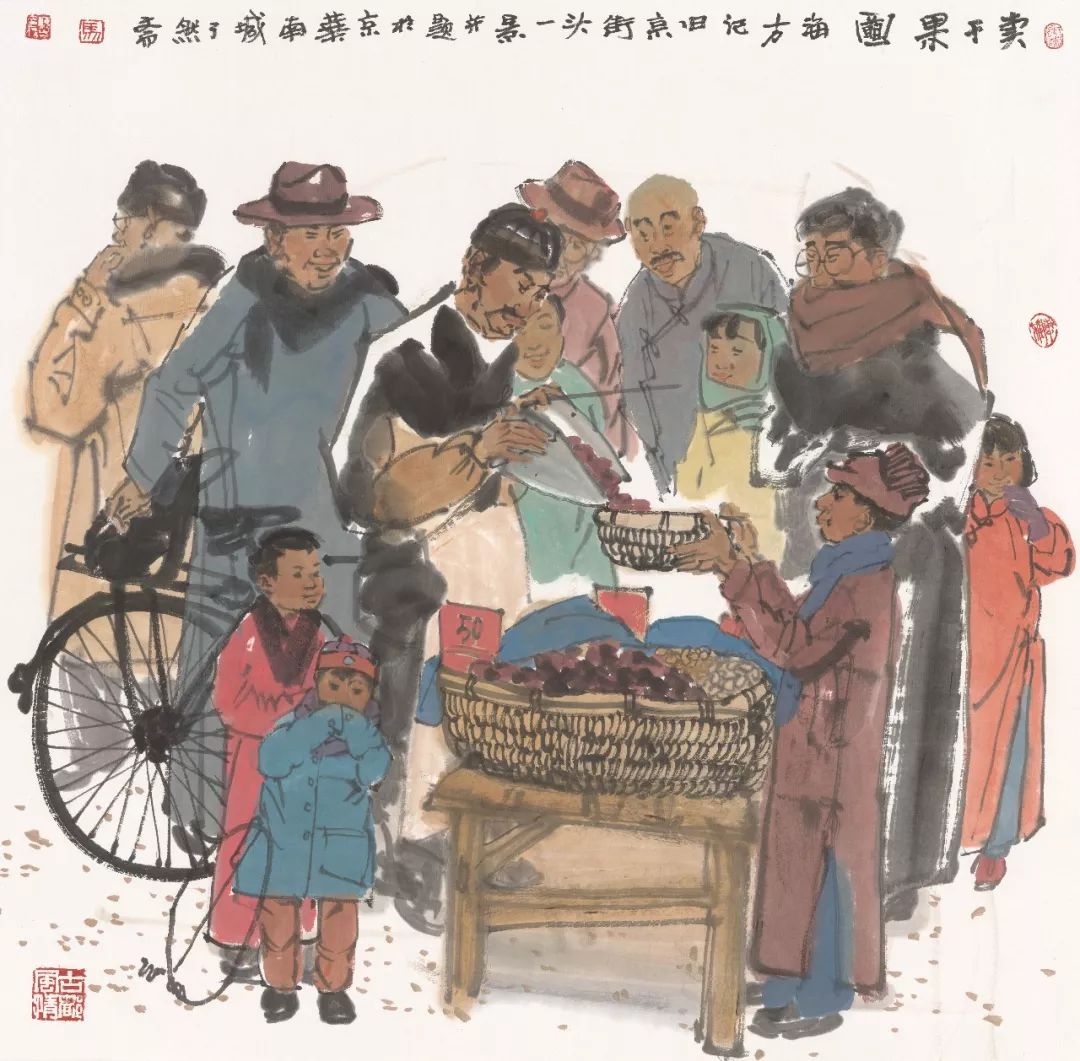

马海方《卖干果图》

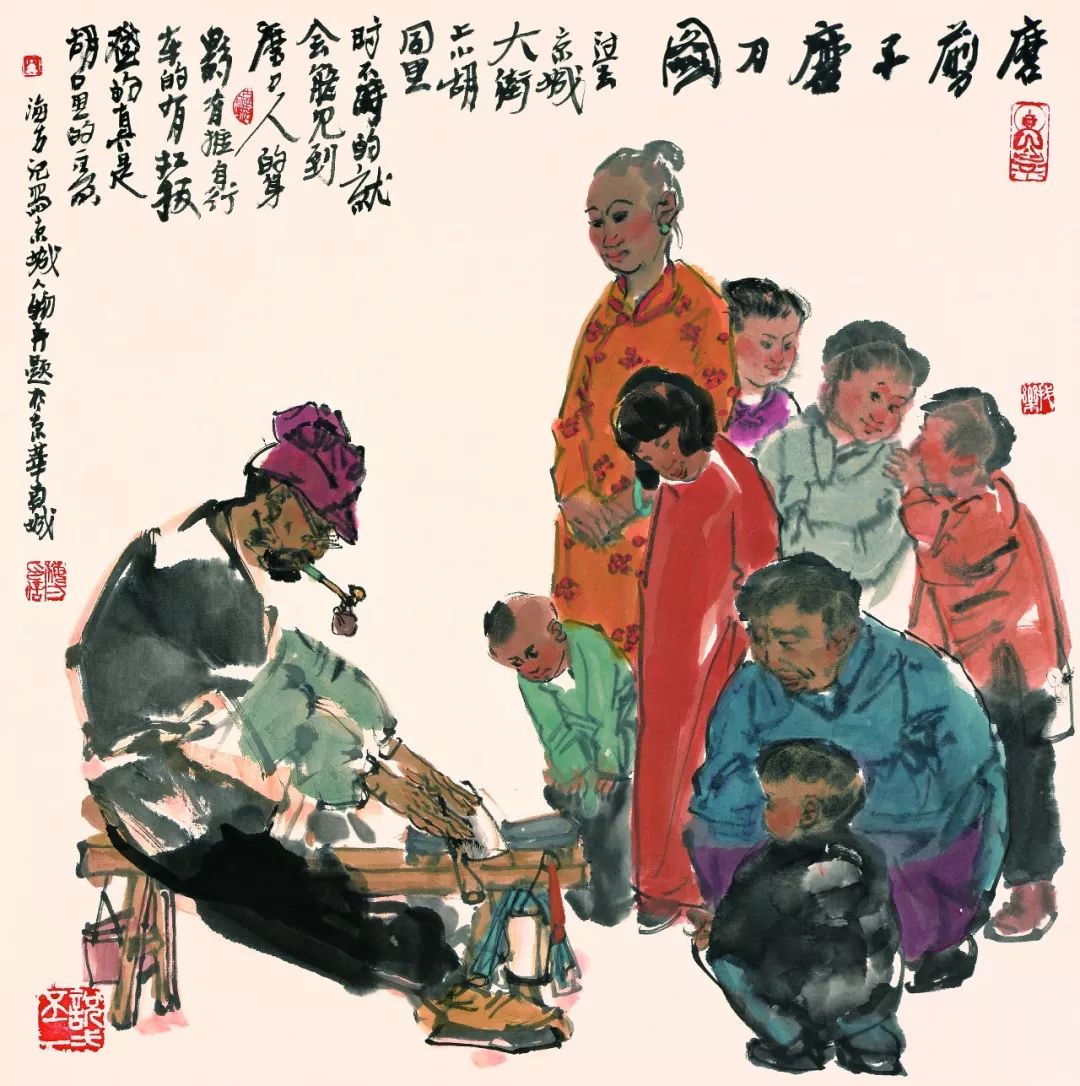

马海方《磨剪子磨刀图》

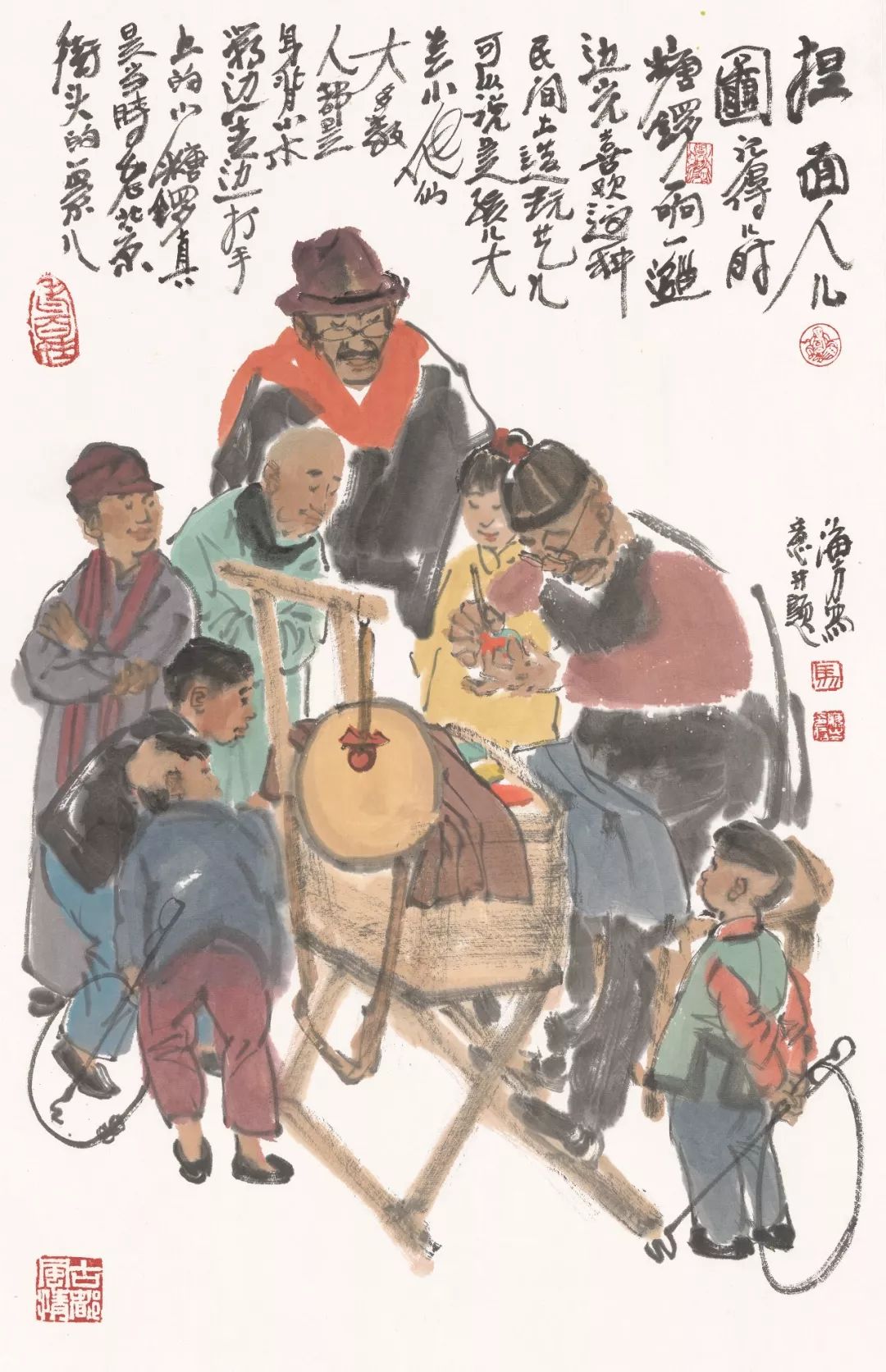

马海方《捏面人儿图》

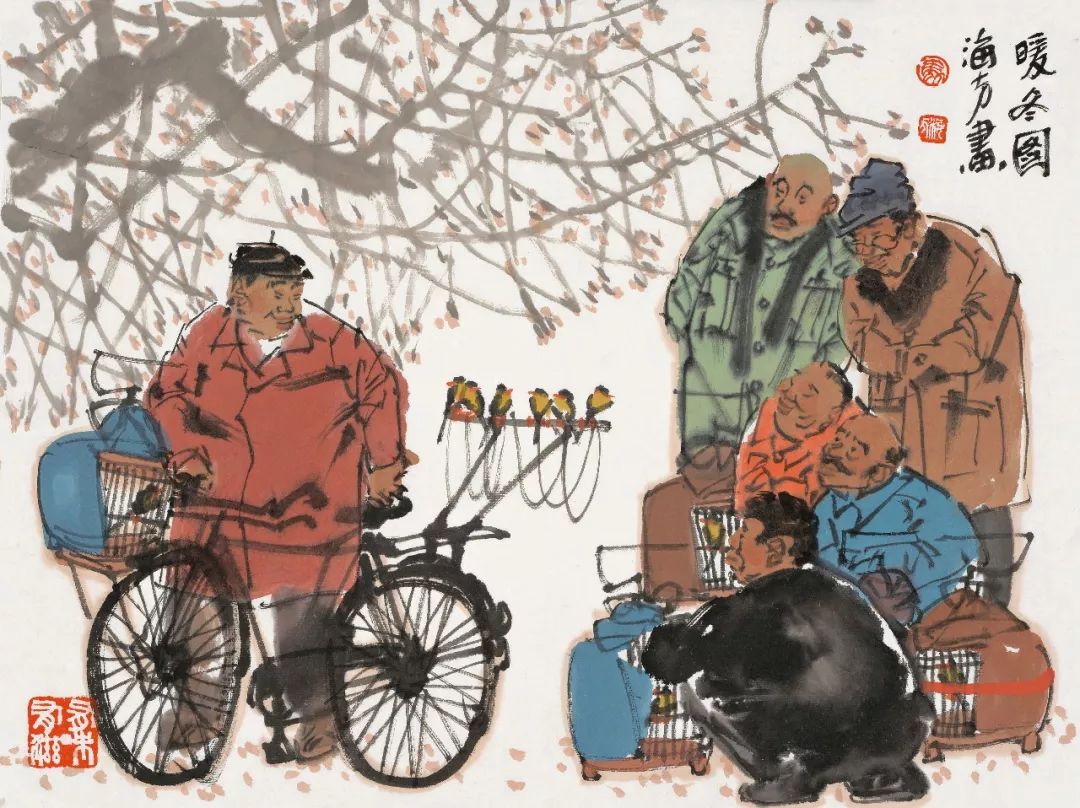

马海方《暖冬图》46×68cm

马海方《法国乡村村头写生》45×52cm

马海方《法国写生:卢瓦河谷香堡》45×52cm

马海方《虎丘入门第一景》46×50cm

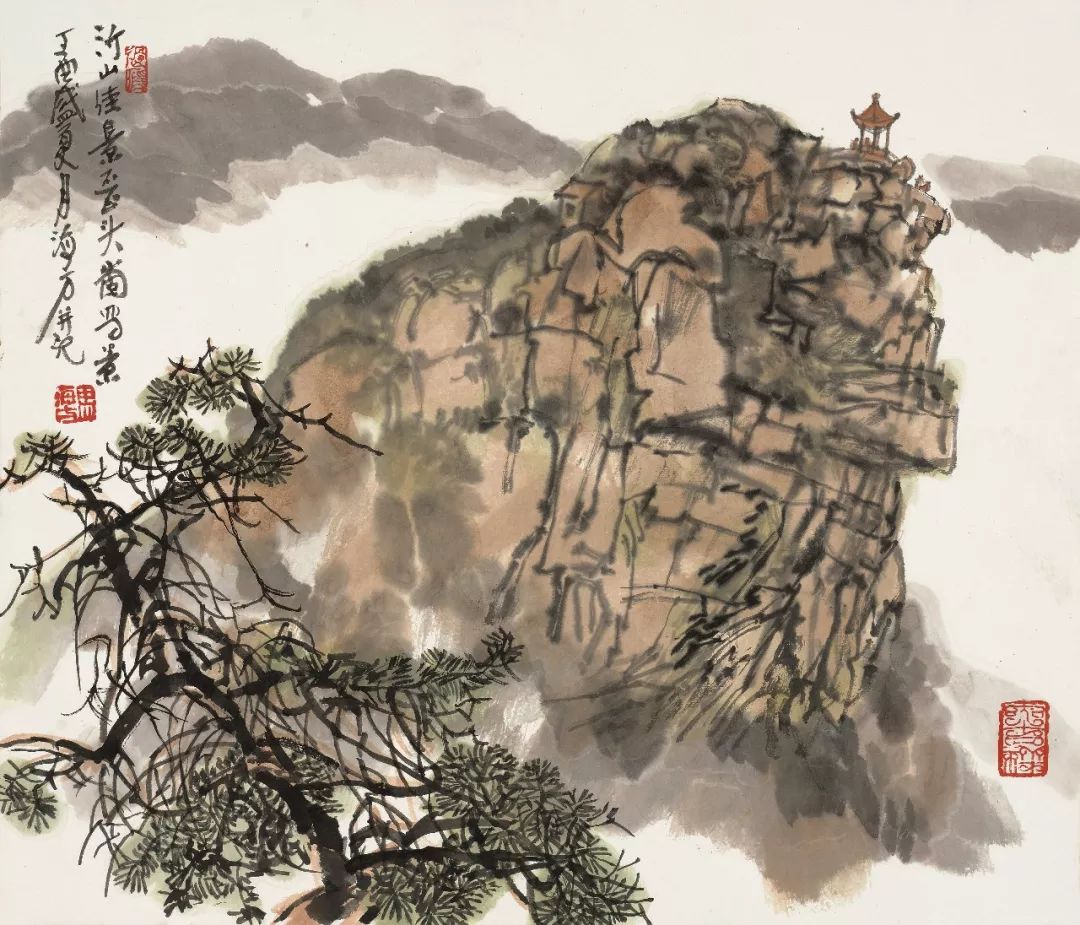

马海方《沂山写生》45×52.5cm

欢迎订阅 2019 《艺术市场》,微店订阅优惠!

| 微信编辑:庞边 |

AM 新媒体矩阵

(长按二维码关注)