前些天,一篇《腾讯没有梦想》的文章刷爆朋友圈。这篇文章伴随着2017腾讯登顶中国A股市值第一,却在2018年遭遇最差开局,三个月暴跌18.9% 市值蒸发8000亿,超过一个百度的现实,因此极为吸引眼球。

这篇文章中,总结腾讯存在的问题如下:

腾讯现在的发展策略,就是流量与资本驱动的策略;

产品上的短视,砍掉腾讯微博和微视,犯下大错;

腾讯的流量优势是暂时的,迟早会被用户甩开;

大企业病缠身,失去了创新突围的战斗能力;

“聪明人”太多,过度依赖财务投资;

腾讯像水,没有改变世界的决心。

在北山看来,如果排除掉文章哗众取宠的嫌疑,可能是作者对腾讯“爱之深责之切”,在盛世之下发出危言,好让腾讯的管理层保持警醒。

腾讯市值好歹也是中国第一,让其他公司情何以堪?市值跌去一个百度,就被说成“没有梦想”,那怎么评价百度,难道是“行尸走肉”吗?

腾讯确实出现了股价下滑,但主要原因并不在于腾讯,而是由于美国的facebook遭遇“泄密门”股价大跌,因此引发了投资者对与FB同类的腾讯可能面临相同问题的恐慌。

但话又说回来,2018年对于风头正劲的互联网大鳄们来说,可能确实是一个转折之年。新增流量红利被瓜分殆尽,即将进入

争夺

存量市场,重新划分势力范围的下半场,想要获得新增客户,就意味着要从别人口中夺食。

打个比方,“春秋时代”大家忙着

跑马圈地、不断扩大领地

,即使交锋也是点到即止,不伤根本;随着市场(土地)被分割完毕,下面进入捉对厮杀,刺刀见红的“战国时代”!

其实不光是腾讯,全球的互联网企业都在面临巨大考验,为了获得增长,有些企业的探索甚至已经越过了红线,屡屡触碰雷区。

比如,FB将用户数据卖给第三方公司以操控舆论,影响选举;滴滴强行在出行业务中引入社交、导致空姐被害的惨剧;头条系因内容低俗被勒令整改,张一鸣与马化腾隔空互怼,实际上背后都有一根隐秘的线索:

增量市场消耗殆尽,导致互联网企业的竞争越来越白热化,强大的竞争压力导致商业行为越来越突破底线。

相比较而言,腾讯除了微信强大到没朋友,农药吃鸡让许多小学生不专心学习,许多白领不好好上班之外,似乎还算中规中矩,没有太多犯规之处。

那么,腾讯帝国的未来究竟怎样,它的梦想究竟如何呢?

网上的分析文章大都从小马哥的思维出发,猜测Pony将如何对未来布局。本文则另辟蹊径,从历史中寻找未来的趋势。

可能很多人会觉得北山是不是胡言乱语:互联网兴起才三十年,社交网络则不到二十年,哪有历史先例可以借鉴?

互联网确实是新鲜事物不假,但是

服务的对象终归是人

。

人类文明诞生几千年,变化万千,但是人性几乎未变。从这个角度出发,只要人类依然是地球上的统治者,那么依然可以用这套规律分析现在,甚至预测未来。

抓住人性的需求,就能够万变不离其宗!

大家都知道腾讯是一家互联网公司,主要产品是社交网络、网络游戏,以及其他一些七七八八的在线产品。

但是

若要问腾讯的本质是什么?恐怕就没有多少人能回答上来了。

小马哥对此有过深刻思考,他说腾讯的未来要做“连接器”。从这一点出发我们可以得出结论,腾讯的本质是实现“人与人的连接”。

有人说,这不废话么,互联网不就是实现“人与人的连接”吗?

话是没错,但是,不同的连接天差地别。

同样是连接,腾讯的连接和阿里的连接,本质就不同。

阿里实现的是“商家(生产者)与消费者之间的连接”,自带交易属性,但腾讯就不具备交易属性,而是主要满足人“心灵的需求”。

这是微信的启动画面,每个人都司空见惯,其中传递了强烈的心理暗示:

每个人来到这个世界上,都是孤独的,需要与别人建立精神层次的连接。而微信(腾讯)就是满足这个需求而生。

因此我们可以下一个结论:

腾讯的本质,就是实现人与人精神层次的连接(从而抚慰人无处安放的灵魂)

。

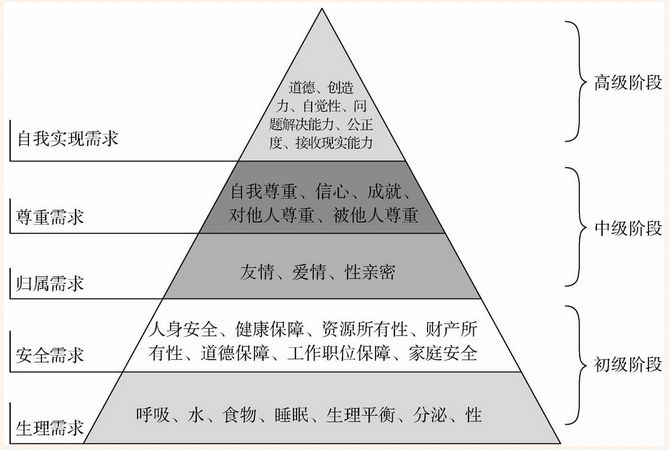

从马斯洛的需求层次理论来看,腾讯跳过前两层,直接来到第三层次——归属需求,也就是通过人与人的交往,满足人心灵上的归属感。

找到了这个本质,我们其实很容易就可以找到,

腾讯在

历史上的典型对应物——基督教会。

说到这里,有人可能已经恍然大悟,但是大多数人我猜会是这个表情:这都哪跟哪?

听我慢慢道来。

基督教通过教会这个中介组织,实现人与上帝的精神连接。这与腾讯实现人与人之间的精神连接,似乎风马牛不相及。

然而,两者均实现了建立在精神连接基础上的

社交功能

。

对于绝大多数普通教徒来说,进行宗教活动的教堂,其实就是一个社交场所。

对于一个典型的中世纪欧洲人来说,忙碌了一天之后,聚集到教堂参加礼拜,在此前后与教友们寒暄、聊天,说说家长里短,近期见闻……

嗯,就跟你平时在微信群里干的事情差不多。

对了,说不定还会慷慨的教友捐赠点衣服食物甚至钱财,给大家分分,就如同微信群里发红包一样。

你用微信聊天,是为了获得归属感,抚慰无处安放的灵魂;教徒皈依教会,心灵上的需求与你基本是类似的。

当然了,你使用微信,不需要什么信仰。

但是如果聊多了就会发现,在一个微信群里,只有大家的性格、志趣、爱好甚至信仰接近,才能聊到一起;否则,话不投机半句多,说着说着就能互撕抬杠,你不觉得跟教派争端有点神似么?

历史上宗教制造了无数争端甚至杀戮,

其实不是宗教要制造争端,而是人本身就有党同伐异的心理需求,于是宗教迎合了这一需求。

同理,当今的社交网络将人和人之间的理念差异放大,造成“

社会极化

”的现象,也是因为人类本性造成的结果。这一点,在实行民主选举的灯塔国表现得尤为典型。FB这次栽跟头,也跟这事有很大的关系。

扎克伯格在听证会

当然,这事在讲究和谐社会的中国,影响不是太大,而且腾讯很聪明地让不同的人群分成不同的群,各玩各的,相互眼不见心不烦。但是在开放式社交的某博,就会造成很大的问题。

当然,人以群分造成人的眼界越来越窄,思想越来越偏执,就是另外一个问题了。在这一点上,以“投其所好”迅速起家的今日头条则走得更远。

腾讯当年从提供人和人之间的社交起家,依靠完全免费的超低门槛聚拢了大量的人气(流量),但是将流量变现遇到了巨大的困境。尝试了一圈,最后找到了赢利点——免费游戏+充值道具。

这在历史上有对应物吗?

当然有!

基督教起家的年代,正是五花八门的宗教信仰百花齐放、互相竞争的时代。各路大神都是针对满足人的精神需求这块市场,竞争极为激烈。

要想从“百教大战”的红海中杀出一条血路,那必须是门槛最低,限制最少。

想收入教费?禁止吃猪肉?还要割包皮?拜拜了您那!

早期的基督教保留了犹太教的许多清规戒律,因此发展极为不顺利,几十年了还是一个默默无闻的小教派,直到出现了一位改革家——保罗。

他就是历史上的首位教皇(追认),也被称作圣保罗。

圣保罗

圣保罗进行了大刀阔斧的改革,不禁猪肉,不割包皮,入会费用全免,不限种族肤色性别,门槛降到低得不能再低,于是迅速聚拢大批教众成为流量之王,击败所有竞争对手,成为罗马帝国第一大教,并被立为国教。

罗马帝国后期,财政崩溃,国教也没有拨款了,教会的生存成了大问题。

如何才能盈利?

教士通常教育程度较高,是否可以搞成知识付费呢?

教士布道讲故事说段子,那都是为了扩大流量;如果搞成知识付费,流量来源就断了,这是自寻死路。

解决之道很快就找到了:先描绘天堂的种种美好,然后通过各种场合灌输“人生来有罪,不充值就会下地狱”的概念,并用各种雕塑、图画、故事,生动展示下地狱后种种悲惨情景。吓得大家争先恐后地充值,生怕充少了没排上上天堂的名单,下地狱受无穷的痛苦。

表现地狱恐怖的油画(找了一张相对不那么重口味的)

有的信徒为了表示虔诚,把家产整个捐了,生怕留下一点“罪恶的金钱”,导致自己下地狱。

于是,罪恶的金钱都流进了教会,基督教会成为全世界最赚钱的社会团体!

在腾讯游戏中,先免费让你玩上。刚觉得有趣就发现,不充值虽然也能勉强玩,但是会被各种人民币玩家虐得生不如死。于是玩家们争先恐后地充值氪金,争当王者。

你看看,套路是不是差不多呢?

根据马斯洛的需求理论,人首先满足了生理需求、安全需求,才会追求心理归属需求。但实际上,生理和安全都是动物层次的基本需求,人之所以为人,就是因为产生了自我意识,因此产生了巨大的精神需求。为了满足精神需求,过去曾有无数人刻意降低生理需求,将安危置之度外,甚至不惜以身殉教,今天也有人为了玩游戏透支身体,甚至玩到在网吧挂掉也屡见报端。

从某种程度来说,

精神需求才是人类的第一追求。

针对人的第一追求发力,教会成为中世纪欧洲

最大

最赚钱的商业组织,而腾讯成为中国最赚钱的公司,也就丝毫不觉得奇怪了。

教会使得基督徒专注于精神需求,忘却了现实物质生活的不如意,因此成为中世纪的欧洲抑制中下层不满,成为社会的稳定器。腾讯的游戏、网文、漫画等精神消费品,同样起到了精神抚慰剂的作用。

宗教是历史上发动群众运动的

最有效

方式之一,社交网络也可以起到类似的功能。从“帝吧出征,寸草不生”到FB、推特在color革命中大显身手,都是明证。

基督教会用一千年的历史证明,

流量为王!

在互联网时代,流量为王的效应就更加凸显。

可以断言,腾讯只要自己不犯太大的错误,专注于自身核心业务的不断迭代,依靠其无与伦比的用户基数带来了流量红利,可以一直存在下去,甚至可以一直很赚钱。

随着VR、AR技术的不断成熟,可以直接模拟真实的社交场景,更加贴合人的需要的精神消费品,必将不断创造出来,这里面的市场空间大得很呢!

那么,腾讯是否有弱点呢?

腾讯与基督教会一样,尽管掌握了巨大的流量,收割了天量的财富,但是本身却始终缺乏创造实体财富的基因。

这点与阿里存在本质不同。

阿里通过沟通商品的供需,极大降低了交易成本,对实体经济有巨大贡献。

阿里还孵化出基于交易数据的蚂蚁金服,本质上相当于当年的“海上马车夫”——搞贸易和金融的荷兰帝国。

在基督教会千年的发展历史中,虽然也曾孵化出搞连锁地产开发的

本笃会

,

搞

贸易

金融的

圣殿骑士团(相当于京东),但是本体始终与实体经济无缘。

容易的钱赚习惯了,很难去赚更辛苦的钱,这是从古到今一条难以逾越的规律。

腾讯也是如此,虽然也想进入电商领域,但是屡屡失败,只能靠金融投资,间接涉足这一领域。

因此,如今的腾讯实际上已经成为一家娱乐公司和投融资平台,巨大的流量,成为给其娱乐产品和所投资项目的带来用户的天然入口,也就是现在流行的词——赋能。

那么,腾讯是否有隐忧呢?

要回答这个问题,我们仍然可以从历史中找寻灵感。

由于收信仰充值费赚钱太容易,只要一缺钱,天主教就习惯性发行充值卡。充值卡发得太多太滥,导致道具大贬值,引发普遍的愤怒——这就是众所周知的赎罪券和宗教改革的故事。

于是,竞争对手出现了,那就是新教。

新教和天主教一样,提供全套精神抚慰服务,而且不卖充值卡,终身免费!

前面说了,宗教所提供的归属需求位于第三层,向上可以够着第四层次——尊重需求,向下则触及第二层次——安全需求。

新教超越天主教的秘诀就是:

守住第三层的基本面,同时向上向下扩展。

向下扩展,与人的职业发展需求结合起来,助人致富;向上发展,通过新教伦理树立赚钱越多越光荣的价值观,激发大家勇于追求财富,从而获得更大的自我尊重、信心、成就感。

新教最大的杀手锏,

是搭建学习型互助组织,提供能够带来能力增值的新型社交;同时与政府合作,搭建创业项目投融资平台。前述互助组织孵化出项目后,再拉来政府或社会私人资本注资,使其快速成长。

著名的五月花号或者东印度公司,就是这么成长起来的。

由于创业人才和创业项目都被新教一网打尽,天主教虽然仍然拥有大量存量财富,但是想投资,都没有好项目可投。

于是,只知道盘剥屌丝、提供抚慰性精神消费品的天主教,就这样被新教干翻了……

虽说得屌丝者得天下,但也不能逮着屌丝的羊毛使劲薅啊!

现在出现“全民学习、万众创业”的热潮,与当年新教出现的历史大背景十分类似。

革命者正在孕育之中。

如果腾讯帝国继续依赖原有的盈利模式,迟早有一天,会沿着天主教没落的轨迹坠落,被沿着新教道路崛起的后来者所取代。

请扫描以下二维码,关注本公众号:北山浮生谈古论今(BSFS_View),观看更多精彩内容!

热帖推荐:

从联想投票风波,谈通信标准与爱国主义