摘 要:

冊命類銘文在西周長篇青銅器銘文中數量最多,是研究西周王朝政治制度和權力運作的基本史料。本文通過對西周中晚期冊命銘文演變過程的考察,尤其是對冊命銘文中右者和受命者家族背景與政治關係的分析,就西周王朝政治史的階段性特點和整體發展趨勢提出了一些新的見解。自西周中期恭王時開始,周王朝形成了以冊命儀式為中心的政治運作模式,同時少數大世族佔據了王朝的權力中樞,這種“冊命體制”與“世族政治”伴生的現象一直延續到厲王時期。厲王的集權政策激化了王權與世族的矛盾,是造成“國人暴動”的直接原因。宣王即位后繼續推行強化王權的措施,最終導致“冊命體制”的瓦解和“世族政治”的終結。本文的研究和結論對於認識中國古代君主集權政體的起源和貴族政治傳統的過早消亡都具有啓發意義。

關鍵詞:

西周 青銅器銘文 冊命體制 世族政治 君主集權

在西周史研究中,青銅器銘文(亦稱「金文」)是最重要的基礎性材料。目前已見著錄的西周金文雖然數量浩繁,但具有較高史料價值的長篇銘文並不算多;而在長篇銘文中,冊命類銘文又占了相當大的比例。

[1]

冊命銘文對於研究西周王朝的中央官制、行政運作、等級構成以及名物制度等重大問題,都是極其珍貴的第一手材料,因此很早就受到學者重視。自上世紀40年代開始,對西周冊命銘文的研究一直延續不絕,大陸先後有齊思和、陳夢家、陳漢平、黃盛璋等學者,港臺有黃然偉、張光裕、汪中文等學者,日本有白川靜、武者章、吉本道雅等學者,都發表了專門論著。

[2]

以往學者對西周冊命銘文的研究,大多側重於「官制」和「禮制」兩方面,而對其中有關王朝世族的信息則較為忽視。近年美國哥倫比亞大學李峰教授在《西周的政體——中國早期的官僚制度和國家》一書中,對西周冊命銘文進行了更為系統和深入的分析,由此對西周中央政府的構造和運作模式提出了很多富於啓發性的新見解

,

[3]

但也很少關注到冊命銘文所見西周官員的家族背景。事實上,大多數冊命銘文中右者的稱謂,以及作器銘辭中受命者對其祖考的稱呼,都會透露出其家族背景。而右者與受命者的官職頭銜和具體職事,又會反映出他們的身份、地位及所屬的行政系統。本文試圖利用這些信息,對西周中晚期王朝權力結構和政治運作模式的演變加以探討。

典型冊命銘文一般會出現四位人物:作為王朝最高權力象徵的周王,代表周王宣讀「命書」的史官,在冊命儀式中擔任引導、相禮之職的右者,以及接受冊命者。冊命銘文在介紹過時間、地點以及「王在某宮,格大室」之後,就會以「某入右某,入門,立中廷」的形式來介紹右者。可見右者在儀式中的角色,即是引導受命者進入宮廟正門,然後在庭院中規定的位置立定;整個過程中右者應始終居於受命者之右側,因以得名。近年公佈的簋、盤、盉銘文稱「朕光尹周師右告於王」,衛簋銘文稱「朕光尹仲□父右告衛於王」,其形式異於以往所見的冊命銘文。

[4]

「右告」為兩動詞連用,此句應是指右者「周師」在立於中廷後向周王報告受命者「」的情況。可見右者的職責除了「右」之外還有「告」,但隨著冊命銘文的發展,不久「告」這一環節的記錄即被省略。簋等器的年代,應在西周中期穆、恭之際,反映了早期冊命銘文不夠成熟的形態。故「右者」一職的出現,可視為冊命禮初步成型的標誌之一。

[5]

冊命禮中「右者」與受命者之間的關係,一直是學者重點關注的問題。早在上世紀50年代,陳夢家先生就已指出「右者與受命者在職務上有一定的關係」。

70年代,日本學者白川靜正式提出,廷禮之右者由當時的執政擔任,似乎已成為西周時期的原則,而且右者往往由受命者同一官職系統的最高長官擔任。80年代,楊寬先生引述並同意白川氏的觀點,

認為「右者與受命者之間有着上下級的組織關係」。

陳漢平先生也引用李學勤先生之說,稱西周金文中儐者(即右者)與受命者職務之間有一定的統屬關係,受命者往往為儐者的下級屬官。

[6]

時至今日,這一觀點幾已成為海內外學者的普遍共識,我們可將其稱為「右者原則」。有學者更以「右者原則」為基礎對西周王朝的等級分層、權力結構等問題進行了更深層次的探索。

然而,台灣學者汪中文先生在系統梳理西周冊命銘文的基礎上,對「右者原則」提出了數點質疑:

㈣

受命者可能為右者之屬官,目前僅見二例,即南季鼎與呂服餘盤。

㈥

冊命金文中不記右者的,其原因或為銘文記事之省略,並非因受命者地位極高而無人可充當右者。

綜合以上各點,汪先生認為,冊命金文中的右者與受命者之間,並無明顯而必然的上下統屬關係。

[7]

汪說可謂是對「右者原則」的全面顛覆,若其成立,則學界多年來對西周政治制度的很多重要觀點將成為無根之論。汪說提出多年,支持「右者原則」的大陸學者並未見有力的回應。

[8]

但這一爭論與本文將要論述的問題關係至大,因此不能不首先予以辨析。

汪說的

㈠

、

㈡

兩點乃是其立論的根本。汪氏以受命者中出現最多的「師」職為例,指出其右者有「公」,有「伯」,有「司馬」,有「司工」,有「公族」,有「宰」,以此證明右者與受命者的官職並無嚴格的對應關係。然而仔細分析起來,這一論據並不那麼可靠。

首先,「公」、「伯」乃一般性的貴族稱謂,並不含有官職的意味。稱「公」者一般是地位較高的王朝貴族,「伯」在多數情況下與「仲」、「叔」、「季」一樣都是貴族的個人排行。

[9]

如果沒有其他輔助因素,單憑這類稱謂,我們無從得知右者擔任的職官,更無從分析其與受命者職官的聯繫。

其次,西周時期的職官系統雖有一定程度的職務性分化,但仍處於比較低級的形態,同一官名並不一定代表同類的職務。以「師」為例,雖然這一官名起源於軍事性首長,西周金文中的「師」大多數也確屬軍政官員,但仍有大量的例外存在。比如

師

簋(8.4324)的器主師,

[10]

就是周王的宮廷樂師,其職務與軍事毫無關係。又如師簋(8.4312)器主雖頭銜為「師」,但其實際官職卻是「司士」,具體職務是「

官司汸誾」,屬司法、監察類的官員。另外,西周王畿內的地方行政系統中有「師」,如

師

簋(8.4283)的

「邑人師氏」;貴族家族內的家臣組織也有「師」,如

師

簋(8.4311)的器主就是大貴族伯龢父的家臣。西周金文中的「師」,其職務既有種種不同,其地位亦有天壤之別,故其右者出現多種官職也是十分自然的。

[11]

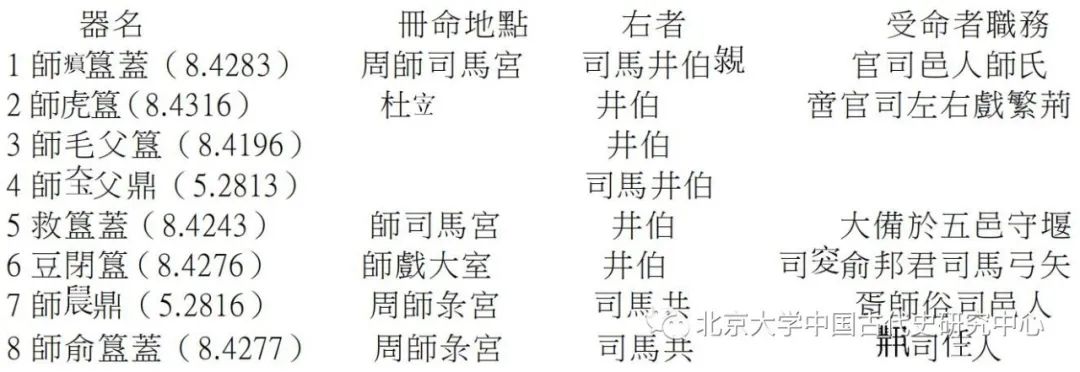

實際上,如果深入分析一下汪氏所舉之例,就會發現受命者「師」與右者「司馬」之間有明顯的聯繫。請看下表:

上表中,例1——4及例7、8的受命者,其官職均明確為「師」;其中,例1、2

師與師虎的職務都與軍政有關,例7的

師更是師俗的下屬。例5、6的受命者雖然不帶官銜,但其職務具有明顯的軍事色彩,也可推定其官職為「師」。例1——6的年代均在恭、懿時期,其右者應為同一人,全稱為「司馬井伯

」,省稱「司馬井伯」或「井伯」。由新出簋銘文可知,

「司馬井伯

」是西周中期大世族井氏的宗子,在恭王24年被冊命為「冢司馬」,即周王朝的最高軍政長官。

[12]

因此,

例1——6的受命者都可視為右者「司馬井伯

」的下屬。例7、8的年代,學者多定於孝、夷時期。陳夢家先生指出,例1的冊命地點「周師司馬宮」就是

「司馬井伯

」的宮室,在例5中省稱「師司馬宮」;而例7、8的「周師彔宮」即是從前的「周師司馬宮」,其右者「司馬共」即「

司馬井伯

」的下一代。

[13]

雖然在井伯和司馬共擔任右者的冊命銘文中,也有受命者官職非「師」的例子,

[14]

但畢竟只占少數。

受命者「師」與右者「司馬」的官職聯繫在井氏家族兩代之間延續不絕,說明「右者原則」至少在西周中期晚段確實存在。前輩學者之所以提出「右者原則」,很大程度上也是受這一例證的啓發。

除外朝的軍政官員系統外,「右者原則」在內朝近臣系統中也有體現。據目前所見,自西周中期晚段至厲王時期,可確定由「宰」任右者的冊命銘文有5篇,即

望簋(

8.4272)、蔡簋(8.4340)、

吳方彝

(

16.9898)、害簋(8.4258)、師簋(8.4324)。

[15]

其中蔡簋銘文明確記載受命者蔡的官職是「宰」,職責是「死司王家」;望簋器主也受命「死司畢王家」,其官職亦與「宰」接近。害的職責是「官司夷僕、小射、底魚」,可能是管理周王的部分近衛部隊,而師的職官是樂師,兩者也都與周王關係密切。只有吳方彝器主官為「作冊」(亦稱「內史吳」),屬於史官系統。可見這一階段由「宰」任右者的冊命儀式中,受命者多是周王身邊的近臣,與「宰」屬同一職官系統。

[16]

誠如汪先生所言,在多數冊命銘文中,「右者原則」似乎並不明顯。然而造成這種情況的原因可能非常複雜,需要具體分析。首先,目前我們對西周官制的認識仍十分有限,對很多官職的職權範圍和性質都不是很清楚,再加上右者與受命者均有明確官職標識的冊命銘文本來就只占少數,這為我們的分析帶來很多困難。其次,西周王朝的官僚系統雖然已出現科層化和專業化的萌芽,但其程度仍然較低,不能用戰國以降成熟官僚制的標準來衡量。比如「官」、「職」分離現象在西周時期就相當普遍,受命者的官稱與其實際管理的事項可能相去甚遠,而且很多官員在其「本職」之外還帶有「兼職」(類似後代的「差遣」)。在這種情況下,右者與受命者之間的聯繫有可能不是以表面的官稱,而是以實際的職事為紐帶,這就大大增加了問題的複雜性。最後,西周冊命制度並非一成不變,右者與受命者的關係在西周中期和晚期就有很大不同(詳見下文)。如果將不同時代的冊命銘文等量齊觀,就會沖淡「右者原則」的色彩,也會掩蓋很多有價值的線索。

不過,汪先生對於「右者原則」並非全然否定,他也承認「右者蓋由王室執政大臣所擔任,地位皆極尊貴」。

[17]

而且他對「右者原則」的質疑也具有相當學術價值。比如汪說的

㈣

、

㈥

兩點,就是完全正確的。能夠證明受命者為右者之直屬輔佐官員的冊命銘文,至今也僅見汪氏所舉兩例。某一系統最高長官的冊命儀式亦可有右者,如

簋器主受命為「冢司馬」,已是王朝最高軍政長官,其右者為「司工

」,與「司馬」不屬同一系統。

[18]

又如第

㈢

點是針對陳漢平先生「儐者與被儐者之爵秩高低有相應關係」之說。

[19]

陳氏的主要論據源於《儀禮》、《周禮》等傳世文獻,目前在西周金文中還沒有足夠的證據支持。

[20]

總之,汪先生的質疑提醒研究者,對「右者原則」的定義和運用必須十分謹慎,儘量考慮到冊命銘文中存在的種種複雜因素,避免將這一原則絕對化。

[21]

冊命銘文中的受命者與右者一般屬於同一官職系統,或二者職司有相關之處。右者的官爵一般應高於受命者(極少數高級官員可能例外),不少銘文中右者由受命者所屬官職系統的最高長官擔任,但受命者不一定是右者的直接下屬。

這一定義將成為下文解析冊命體制與世族政治的出發點。

陳夢家先生曾指出,右者與史官代宣王命的制度,只有到恭王時才具體見於銘文;白川靜也認為,廷禮冊命的定型到恭王時期才完成。

[22]

但不少學者將虎簋蓋(新633)、廿七年衛簋(

8.4256)

、

盠方尊(11.6013)等典型冊命銘文的年代定於穆王,因此提出冊命制度形成於穆王時期的看法。筆者通過對早期冊命銘文形式演變的分析,認為制度化的冊命禮最早萌芽於穆王晚期,其定型大約在恭、懿之際。

[23]

因此,通過「右者原則」分析西周王朝的權力結構,最早只能始於穆、恭之際。穆王以前的情況只能由文獻記載以及金文所記錄的貴族活動來窺知一二。

武王至昭王時期,西周王朝的上層權力仍然掌握在文王時期形成的「開國功臣集團」及其後裔手中。這一「集團」包括兩個組成部份:第一是周王室親貴,其骨幹是文王諸子形成的各大世族(「文之昭」),如周公、畢公、康叔、毛叔及其後裔;第二是克商之前投效周邦的異族,如太公、召公、榮公、南宮括、尹佚及其後裔。

[24]

但各大世族的勢力並不平衡,且有此升彼降的趨勢。成王時期的重臣首推周公,其次則為召公,一度曾出現周、召二公「分陜而治」的局面。周公去世後,其子君陳未能鞏固周氏的地位。由《尚書·顧命》篇可知,康王即位時,畢公已取代周公後裔而與召公比肩。康王時金文中出現最多的大臣為召公(太保),而大盂鼎

(

5.2837)

銘文顯示南宮括之後裔南宮氏也有相當地位。而到昭王時期,周公的直系後裔「明伯」重新取得朝廷大權;他先任「太保」之職,改稱「明保」;其後又被冊命為「公」,受命掌管成周的卿事寮,「尹三事四方」(令方尊11.6016),其權勢之大可直追前代的周公、太公、召公等重臣。周氏的旁支同(凡)氏和祭氏此時也相當活躍,其宗子均稱「公」,形成一族三「公」的獨大局面。總體看來,西周早期的王朝政治雖然帶有少數大族代表專權的「寡頭政治」色彩,但大族的地位並不穩固,其命運往往系於個別政治強人的作為。利用大族之間的矛盾,王權尚有相當大的伸展空間。

穆王時期,周氏大宗迅速退出政治舞臺,旁支同(凡)氏和祭氏也走向衰落。

[25]

一些沉寂多年的舊族重新走上前臺,如虢氏與毛氏,其代表人物有見於班簋(

8.4341)

銘文的虢城公與毛公班。同時,一些新興世族迅速崛起,如與毛公班同見於《穆天子傳》的井公利,就是新貴井氏的代表。此外還有見於孟簋(8.4162)銘文的益公和遣仲,其後代分別形成益氏、遣氏兩大世族。因此,穆王一朝在西周世族的發展史上是一個新舊交替的過渡時期,世族升降頻繁,西周早期的「寡頭政治」始終沒有出現。這種局面可能與穆王有意抑制大族的統治策略有關,《逸周書·祭公》篇中「

無以

嬖禦士疾莊士大夫卿士」的告誡就是一種曲折的反映。

必須指出,通過文獻與金文復原穆王以前王朝政治的努力具有相當大的局限性。現存文獻只保留了歷史中的一些重要片段,而金文也無法反映當時政治生活的整體面貌。大多數銅器銘文都是由中小貴族所作,其中出現的政治人物很多不見於文獻記載;不少銘文只記錄人物的名、字而未提及族氏,學者推測其家族背景時經常會出現誤判。比如昭穆時期銘文中多次帶兵東征的「伯懋父」,有學者推測為衛康叔之子「康伯髦」,但並無有力證據。穆王時期銘文中有一位帶兵征討淮夷的「師雍父」(亦稱「伯雍父」),其地位看似並不遜於伯懋父。然而1975年陝西扶風莊白村南發現伯

墓,從出土銅器銘文看來,墓主

伯

就是以前所見的伯雍父;此墓規格並不算高,只能算是中型墓,

[26]

可見

伯

的地位遠遠無法與毛公、益公等重臣相比。由此看來,學者對伯懋父身份的推測也可能完全不符合實際。

由於史料本身的局限,我們對穆王以前的王朝政治只能勾勒出一個大致的輪廓。但到穆、恭之際,程式化的冊命銘文的出現,使情況發生了根本轉變。此後直到西周覆亡,冊命銘文在長篇銘文中一直穩居主體地位。我們知道,

銅器銘文對政治活動的記錄是具有主觀性的,一般都會選擇被作器者視為家族榮耀的事件。冊命成為長篇銘文的主要內容,

說明這種儀式乃是當時貴族政治生命中的頭等大事,也是整個王朝政治運轉的中心。因此可以毫不誇張的說,西周中晚期的王朝政治已進入一個「冊命體制」的時代。冊命銘文穩定的形式、龐大的數量和漫長的時間跨度既便於表格式的對比和量化分析,也使歷時性的觀察和比較成為可能。因此,雖然西周中晚期文獻史料明顯不如早期豐富,但在冊命銘文的支持下,政治史與制度史研究的深度和廣度都超過早期,方法也更為科學、嚴謹。

根據筆者對西周銅器斷代和歷史分期的認識,本文將恭王至西周末年的歷史劃分為兩個階段:恭王至厲王為第一階段,宣王、幽王為第二階段。

[27]

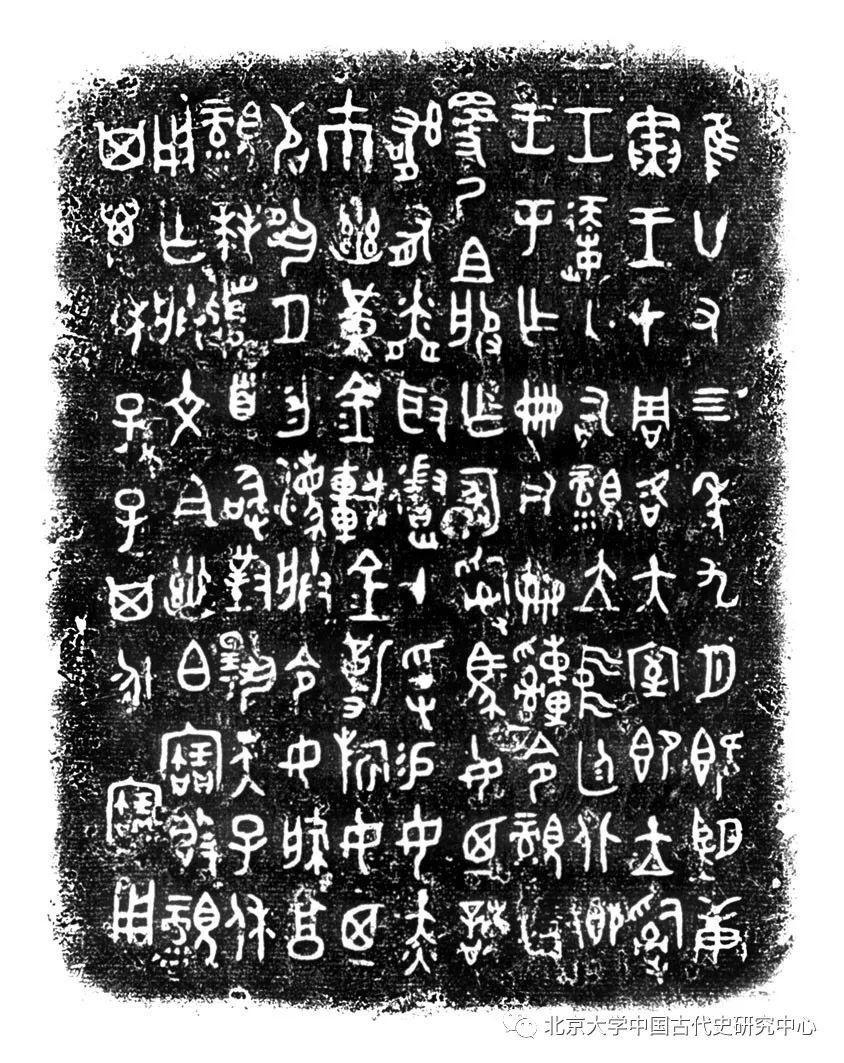

首先,我們將第一階段

冊命銘文中的右者,與其家族出身、出現次數及時代

列表如下:

由上表可以看出,恭王至厲王時期擔任右者的人物主要集中於井氏、益氏、榮氏三大世族,而且只有三大世族的代表人物可以長期保持右者的地位。其餘家族多數僅一見,且大多集中出現於偏早的恭王時期。三大世族中,井氏族人擔任右者的次數高達22次,

幾乎相當於益、榮二氏總和(

12人次)的兩倍。這種極度不平衡的現象,說明「冊命體制」形成不久,少數大世族就壟斷了右者的位置;這也意味着他們共同佔據了西周王朝的權力核心,而其他世族則逐漸被排擠出核心圈之外。

[29]

爲使讀者對這一問題有更清晰的認識,有必要對井、益、榮三大世族的情況做一簡介。井氏家族為姬姓,族源不詳,

[30]

最早見於昭穆時期的

井季卣(10.5239)等器。「井伯」這一稱謂最早見於恭王初年的

長甶盉(15.9455)銘文,

[31]

其人主要活動於穆王後期,很可能就是

簋銘文提到的「文祖幽伯」以及《穆天子傳》中的井利。從簋「更乃祖服,作冢司馬」的記載看來,至少從穆王後期開始,井氏宗子已擔任王朝最高軍政長官「冢司馬」一職。「幽伯」的下一代「穆公」,在

盠方尊、簋(8.4255)二器銘文中擔任右者,其自作之器還有穆公簋蓋(8.4191);他能夠使用「公」的稱號,地位應該很高。

簋器主

司馬井伯

可能是穆公之子,於恭王24年繼承「冢司馬」的世職,故恭懿時期銘文中的「井伯」應該都是此人。除表一所列6器外,井伯還在

七年趞曹鼎(

5.2783)、

利鼎(

5.2804)和

走簋(

8.4244)銘文中任右者。

井伯的下一代「司馬共」主要活動於孝夷時期,雖然他的稱謂中沒有「井」的氏名,但從「司馬」的官銜以及他常在「周師彔宮」(即井伯之宮室)參與冊命的情況,仍可推斷他是井氏宗子。除表一所列2器外,他作為右者還見於

諫簋(8.4285)和盨(9.4462)。厲王時期井氏家族的代表是赫赫有名的「武公」,又稱「井公」。

[32]

他作為右者見於

敔簋(

8.4323)、

南宮柳鼎(5.2805)和

曶壺蓋(

15.9728)。在禹鼎(5.2834)銘文中,武公派遣同族之小宗禹率領家族私屬武裝蕩平了鄂侯馭方發動的叛亂;而在多友鼎(5.2835)銘文中,武公又命家臣多友率家族私兵擊退了獫狁的入侵。可見在武公當政時,井氏家族的勢力臻於極盛,其私屬武裝的實力甚至超過了王朝勁旅六師、八師,武公也重新獲得「公」的頭銜。

井氏家族還有一個小宗旁支「井叔氏」,其宗子稱「井叔」,作為右者見於懿、孝、夷時期的冊命銘文免簋(8.4240)、

免卣(10.5418)、

趩尊(

12.6516)和弭叔簋(8.4253),此外還見於曶鼎(5.2838)。禹鼎銘文稱「丕顯桓桓皇祖穆公,克夾召先王,奠四方。肆武公亦弗遐忘朕聖祖考幽大叔、懿叔,命禹(纂)朕祖考,政於井邦」

。陳夢家先生指出,禹的祖考就是金文中常見的「井叔」,禹本人也是一代「井叔」;禹的「皇祖穆公」可能是穆恭時期的井伯,穆公之後井氏才分為伯氏、叔氏兩支。

[33]

上世紀80年代,陝西長安縣張家坡西周墓地發掘了一組大型墓葬,出土銅器銘文表明屬於井叔家族。

[34]

其中M163出土的井叔叔鐘(

2.356)

銘文稱「文祖穆公」,朱鳳瀚先生認為這位「穆公」和禹鼎的「皇祖穆公」很可能是同一人。

[35]

陳夢家的推測於此得到證實。井叔氏的始祖與井伯同為穆公之子,大概在懿王時期獨立為小宗,受封於豐邑,故亦稱「豐井氏」;其宗子代代稱「井叔」,亦稱「豐井叔」。

[36]

從禹鼎銘文看來,井叔氏隸屬於井氏大宗,與大宗之間類似於君臣關係。

[37]

益氏為姜姓,

[38]

其宗子一般稱「益公」。目前所見年代最早的益公是盠方尊銘文中的「文祖益公」,大約活動於昭穆時期。作為右者的益公,見於恭懿時期的休盤(16.10170)、申簋蓋(8.4267),孝夷時期的王臣簋(8.4246)和師道簋(

新

1394),以及厲王時的詢簋(

8.4321)。此外,益公還見於恭懿時的倗伯爯簋和乖伯簋(8.4331)銘文。

[39]

孝夷時期的牧簋(8.4343)銘文稱「文考益伯」,器主牧在先王時受命「作司士」,時王命他繼續任此職,負責監察百官及司法刑獄。從牧的地位看來,他很可能也是一代「益公」;其父「益伯」也是益氏宗子,但可能未及受冊命為「公」。「司士」或是益氏大宗世襲的職位之一。穆王時期,益公之次子「益仲」分立為小宗;益仲之子盠約當穆、恭之際,受命「司六師王行三有司:司土、司馬、司工」并「司六師眔八師埶(藝)」(見盠方尊),是位高權重的軍政大臣。盠的後人師活動於孝夷時期,他在元年師簋(8.4279)銘文中受命「備於大左,官司豐還左右師氏」,在五年師簋(8.4216)銘文中又受命率軍「羞追於齊」,也是地位較高的武官。

榮氏之始祖為西周開國功臣之一

[40]

,漢儒以其為「周同姓」。但金文中尚未見榮氏為姬姓的確證,且榮氏之銅器銘文有使用日名的現象,故有可能與召氏、南宮氏一樣,都是被周人吸納的東方系氏族。《書序》記載成王「

俾荣伯作《贿肃慎之命》」。目前所見最早的榮氏銅器為昭王時的榮仲方鼎與榮子旅諸器,「榮伯」這一稱謂直到恭王時才見於金文。榮伯任右者的冊命銘文,恭懿時期有衛簋(

8.4209)、同簋(8.4270),孝夷時期有宰獸簋

(新663)

、弭伯簋(

8.4257)、應侯視工鐘(1.107)、

輔師

簋(8.4286)

,厲王時有康鼎(5.2786)。宰獸簋銘文中榮伯之官銜為「司土」,即文獻記載之「司徒」,其職司偏重土地、財賦相關之事。金文中雖有「榮仲」、「榮季」等稱謂,但榮氏似乎並未像井氏、益氏那樣分化出獨立的小宗。

綜上所述,在井、益、榮三大族中,井氏與益氏不見於文獻記載及西周早期金文,以致其族源至今不明;他們的崛起,都是在穆王時期。榮氏雖屬「開國功臣集團」,但並非周人嫡系,在穆王以前長期默默無聞,直到恭王時才躋身上層。因此,三大族的政治發迹都與穆王時期世族的劇烈變動以及恭王時期「冊命體制」的形成密切相關。不同之處僅在於井、益兩族屬於「新貴」,榮氏則是中衰之後復興的「舊族」。恭王以後直至厲王的百年之中,井、益、榮三家分別世襲為王朝幾大職能系統的最高長官,并因此長期佔據右者之位,形成穩定的「鐵三角」格局。而穆王以前曾叱咤風雲的諸大族,如周氏、召氏、虢氏、南宮氏、毛氏、祭氏等,則幾乎從此時的政壇上銷聲匿跡。這種局面與穆王以前的王朝政局形成鮮明對比。

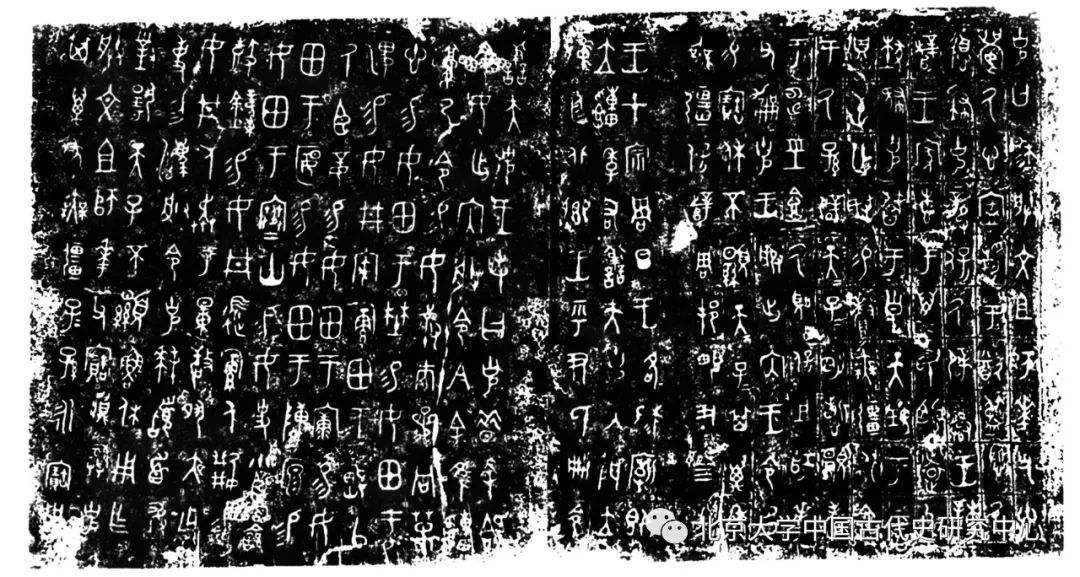

尤其值得注意的是,在懿王時期幾篇涉及土地封賜、交換或糾紛的銅器銘文中,

[41]

出現了朝廷諸執政大臣聯合「聽政」的現象。其中出現的執政大臣名單按銘文中原有的先後次序可排列如下:

[42]

永盂(

16.10322)

:

益公、井伯、榮伯、尹氏、師俗父、遣仲

五祀衛鼎

(

5.

2832):井伯、伯邑父、定伯、伯、伯俗父

衛盉

(

15.9456):伯邑父、榮伯、定伯、伯、單伯

這種井然有序的排列,應是以諸大臣政治地位的高下為據。益公是總領百僚的最高長官,當時僅他一人可以進入內廷傳達王命,也只有他擁有「公」的稱號。井伯為王朝大司馬,其地位僅次於益公;榮伯擔任司土(徒),主管土地、財賦,位在井伯之下;尹氏是史官系統的首長,故僅次於榮伯;師俗父(伯俗父)曾任司寇(見南季鼎),單伯曾任司徒(見揚簋),都是地位略低的分掌某一部門的長官。伯邑父、定伯、伯職務不詳,但他們位次在伯俗父之前,尤其伯邑父還在榮伯之前,地位應該很高,惜其族氏不明。

在衛鼎和衛盉的例子中完全沒有出現周王的身影,

少数大贵族共同做出的裁决,已具有与「王命」相似的合法效力。永盂之例則說明,即使在發佈「王命」的場合,也需有諸執政大臣的共同見證,似乎只有如此「王命」才能得到貴族階層的認可而生效。可見此時的王權已相當衰弱,王朝政治幾已蛻變為世族與王權的「共治」。同時,

這種諸大臣共同列席的「集體負責制」,

[43]

說明各世族的實力還比較均衡,權力也相對分散。恭王時期很多世族都有擔任右者的機會,直到懿王時權力尚未被少數大族壟斷。然而這種「貴族共和」局面似乎只是曇花一現。孝王前後的曶鼎(5.2838)銘文也是記錄土地爭訟,而先後出面處理訴訟的只有井叔和「東宮」。以往由群臣集體裁決的方式,從此再也沒有出現。

雖然恭王至夷王時期是西周史上傳世文獻最為缺乏的階段,但我們仍能從有限的記載中對王朝政治的大背景有所瞭解。《國語․魯語下》載春秋魯國大夫閔馬父之言,稱「周恭王能庇昭、穆之闕而為『恭』」;

韋昭注曰:「昭王南征而不反,穆王欲肆其心,皆有闕失。言恭王能庇覆之,故為『恭』也。」說明恭王對昭、穆兩代「擴張型」的施政方針可能有所修正。他在位期間偃武修文,崇用「莊士大夫卿士」,

「冊命體制」的建立可能與他的推動有關,世家大族也在其庇護下迅速壯大。

而「懿王之時,王室遂衰」(《史記․周本紀》),懿王從鎬京遷都犬丘,蓋有其政治上的隱情。懿王崩,恭王之弟也就是懿王之叔辟方立,是為孝王,這是西周王位繼承中唯一一次打破常規的事件。內中詳情雖不可知,但權力鬥爭在所難免。孝王以僭位之君,法統上失去優勢,必然要主動尋求大族的支持,以致世族專權的局面愈發不可收拾。

[44]

「孝王崩,諸侯復立懿王太子燮,是為夷王」,至此王朝嫡脈斷而復續。所謂擁立夷王的「諸侯」,大多應是王畿內的世族,後世史書多不能區分。夷王即位是依靠世族共同扶持,可見大族此時已具有決定王朝命運的實力。因此,西周中期的世族政治是由恭王為政而啟其端,懿王暗弱而壯其流,孝、夷發生繼承危機而終致失控。

以往在學者的觀念中,似乎只有春秋魯「三桓」、晉「六卿」的專權才可稱為「世族政治」,而對西周「世族政治」的認識則相對模糊。例如張懋鎔先生認為西周一代的政治,實質上都是世族政治。

[45]

朱鳳瀚先生則認為西周世族雖是王朝的政治基礎,但西周時期始終沒有形成足以抵消王權的穩定的世族集團,周王朝政體仍是君主專制。

[46]

其實,我們在定義某種「政治」模式時,主要的根據應是其中的主導力量。

[47]

世族在王朝政治中佔據主導地位的階段,其政治形態即可稱為「世族政治」。西周恭王至夷王時期,少數大族長期把持朝廷大權,周王只是作為最高權力的象徵而存在,將這一階段的王朝政治形態稱之為「世族政治」,應該是名副其實的。

如上節所論,西周世族政治是與「冊命體制」同時誕生的一對雙生子,因此二者之間必然存在與生俱來的血肉聯繫。

在西周早期的冊命和賞賜銘文中,命辭的內容和賞賜的品類都有很大的自由度,可根據受命者的個人背景和當時的情勢而決定。而在「冊命體制」形成後,這種自由被極大的壓縮了。首先,儀式的進程和命辭的內容嚴重程式化,除去稱謂和官職外,幾乎不帶有任何個人色彩。其次,世襲成為貴族獲取權力最主要的途徑,以致大量冊命銘文都會出現「先王既命汝,我唯申就乃命」或「命汝更乃祖考司某事」這樣的語句。與之形成鮮明對比的是,冊命銘文中很少見到對受命者行政能力和功績的描述。這說明在通常情況下,供職於王朝的貴族大多是沿着與祖先相同的道路走完自己的仕途,個人的表現雖然可能發揮作用,但恐怕相當有限;同時,周王在多數情況下也只能承認貴族的既得權益,很少能以自己的好惡對其加以進退。

[48]

最後,「冊命體制」下的賞賜物固定為象徵貴族身份地位的命服,而且其層級化和系統化的程度日益加深,形成與世官制嚴密配合的等級體系。貴族隨着職位的提升和資歷的加深,在新的冊命儀式中獲得更高級別的命服;這種「升級」也幾乎是預先確定的,只需年資達到標準即可獲得,與個人的能力和功績關係不大。因此,「冊命體制」下的權力結構具有很強的穩定性,一切都按照既定的軌道運轉。冊命儀式的參與者仿佛只需在一成不變的表格上留下各自的簽名即可。

西周早期的冊命銘文只出現周王和受命者兩位人物,說明權力的授受只是王權與貴族個人之間的事情。而「冊命體制」下右者的出場,意味着大世族的代表加入到這一權力授受的過程中。早期冊命銘文中,右者負有向周王介紹受命者的職責,說明右者對受命者的情況需有一定瞭解,這也可以部份的解釋為何右者通常由受命者同系統的上級長官擔任。冊命禮中右者對受命者的引導和介紹,暗示着他具有類似受命者「政治監護人」的身份;尤其在受命者始登仕途,初次接受冊命的場合,這種意味更為明顯。在世襲制度下,這種「政治監護」關係很容易在兩者的家族之間世代傳遞,從而演變為兩個家族之間的政治隸屬關係。表一所顯示的井氏家族兩代宗子與屬下眾「師」之間的密切關係,就是典型例證。這種關係甚至還反映在冊命地點的選擇上:由井伯

任右者的冊命禮,有兩次是在「周師司馬宮」(簡稱「師司馬宮」)舉行;而其繼承者司馬共任右者的4次冊命禮,

[49]

全部都是在「周師彔宮」(即從前的「周師司馬宮」)進行,此時的「周師彔宮」似已成為具有某種特殊政治意義的場所。

[50]

日本學者伊藤道治據此認為,周王赴師某之宮進行冊命,「表明以司馬某為首的師,形成了極有實力的集團」。

[51]

實際上已經點出了這種家族之間以職務關係為媒介結成的政治隸屬關係。

在穆王以前,銅器銘文中時常見到周王對中下層貴族進行賞賜的事例,甚至作為世族隸屬者的家臣也能得到天子的賞賜。

比如獻簋(

8.4205)

銘文中,作為畢公家臣的獻就得到天子賞賜的「金車」。伊藤道治就此指出西周早期的王權尚可直接支配中下級貴族和陪臣。

[52]

雖然此時大貴族賞賜中小貴族的事例同樣多見,他們之間也存在職務上的統屬關係;但這種關係一般只限於個人之間,尚未擴大為家族之間世襲的隸屬關係。

[53]

因此周王可以通過提拔中下層貴族來擴大王權的統治基礎,同時抑制大世族的過度膨脹。然而「冊命體制」形成之後,周王對臣下的賞賜以冊命禮中制度化的命服為主。冊命禮之外,體現周王與臣下「私人恩惠」關係的賞賜則大為減少;其賞賜的項目也從早期的土地、金、貝等經濟資源,變為兵器、玉器、裘服等象徵性的禮儀用品。而且隨着時間推移,普通的賞賜儀式也受到冊命禮的「同化」,其中的「呼召」者即相當於冊命禮中的右者,只是地位較低而已。

在這種情況下,王權基本喪失了與中下層貴族溝通的渠道和機會,周王的活動幾乎無法擺脫「冊命體制」以及大世族所營造的權力網絡的控制。

周王可以直接操縱的只有其周圍的近臣,但此時的近臣無權參與外朝政事,只能管理有限的宮廷事務和王室財產。因此,王權的活動空間被大大壓縮,以致在冊命、賞賜儀式之外基本看不到周王的身影。昭穆時期,周王經常主持祭祀大典以及射禮、籍田、狩獵、捕魚等儀式活動,昭王曾兩次親征荊楚,穆王也有西巡和東征的事蹟。而到恭王至夷王時期,周王的這類活動幾乎絕跡,甚至連對外戰爭也變得極為罕見。目前所見,恭、懿時期沒有出現涉及戰爭的銘文,

[54]

孝、夷時期也只見史密簋(新636)、

五年師簋等少數例子,與穆王以前戰事連綿不斷的情況截然不同。對外戰爭不僅是周王補充經濟資源和提高自身權威的最佳途徑,廣大中小貴族也可利用參戰之機建功立業,獲得晋升和賞賜,這樣的例子在穆王以前比比皆是。戰爭的絕跡不僅是周王朝國力衰弱的結果,也與王權不振和對外政策的消極密切相關。中下層貴族喪失了通過「體制外」途徑獲得上升的機會,從而進一步加深了他們對「冊命體制」和世家大族的依賴。

「冊命體制」通過將一種儀式制度化,使其具有神聖性和合法性。在這一體制中,每個角色固定的位置決定了其權利與責任的穩定性。

「冊命體制」下理想的王朝權力結構,是將參與政治生活的各種勢力納入一個固定的軌道,使其各安其份,各司其職,共同分享國家權力。從這個意義上說,「冊命體制」具有維護貴族階層整體利益的「公共性」色彩。因此,它對於君權自我擴張的「自利性」有很大的抑制作用,這一點與後世的官僚制有相通之處。然而西周時期國家權力的承擔者並不是作為獨立個體的官僚,而是由血緣紐帶和人身隸屬關係凝結成的世族集團,「冊命體制」的運行基礎是以血緣為準則的世襲制。在實際政治運作中,由於缺乏來自王權的制約,處於權力結構上層的大世族必然會傾向於利用體制的慣性,使國家權力為自己的家族利益服務。同時,貴族社會的高度層級化使中下層貴族只能通過上層來分享權力,原本屬於「公權」範圍的職務統屬關係逐漸演化為家族乃至人身的隸屬關係,整個貴族階層便會以少數大族為核心凝聚為幾個權力集團。如果衰弱的王權無力阻止這一化「公」為「私」的進程,王權與世族的「共治」將會不可避免的蛻變為少數大族的「共治」。

恭王以後之所以能夠長期維持井、益、榮三大族的「共治」局面,一方面是因為王權長期不振,另一方面是因為三大族之間基本保持着力量的均勢。但這種微妙的平衡難以持久,一旦周王不甘屈居大族之下,或者大族之間的均勢被打破,「共治」局面即無法維持。夷王時期,這種苗頭已經出現。

《史記·周本紀》正義引《紀年》,稱夷王三年「致諸侯,烹齊哀公於鼎」,正是夷王試圖重振王權的表現。同時對外戰爭也開始增多,在西北、東南兩面都曾取勝。《後漢書·西羌傳》引《紀年》稱夷王「

命虢公率六師伐太原之戎,至於俞泉,獲馬千匹」。史密簋等器

記載的東征,有可能也發生在夷王時。「虢公」任統帥一事尤為重要,說明沉寂多年的虢氏重返政治舞臺。世族政治雖不能保證所有家族平等參政,但家族血脈通常都能延續不絕,這也使失勢的舊族保留了東山再起的機會。面對大族的權力壟斷,王權與失勢舊族、中小貴族等世族政治中的失落者顯然最容易結為同盟。

同時,三大族經過幾代人的發展,其政治實力和宗族組織逐漸出現不平衡的傾向。

井氏、益氏由於長期掌握軍政系統,實力較強。尤其井氏世襲王朝大司馬,其下屬多為有實力的武官師氏,王朝勁旅「六師」、「八師」有可能在其直接控制下。井氏利用職務之便,逐漸將國家的人力、物力轉化為本家族的私產。到厲王時期,井氏的私屬武裝甚至强於「六師」、「八師」,其他世族無法與之相比。而且,井氏宗族組織的發展比益、榮二氏更為成功,先後分出井叔氏、鄭井氏兩小宗,實力不啻倍增。榮氏世襲司土,管理土地、財賦,無統兵治民之實權,故其實力較井氏、益氏為弱,而且始終未見其分立出有實力的小宗。井氏家族勢力的過度膨脹本是世族政治發展的結果,但它又打破了世族之間的力量平衡,破壞了世族政治的基礎。某一世族形成壓倒性的優勢,不僅使王權與世族的對立尖銳化,也對其他世族的利益造成嚴重威脅。一旦大世族之間發生分裂和對抗,將為尋求復興的王權提供可乘之機,這正是我們即將在厲王時期的政治舞臺上看到的。

在中國傳統史學敘述中,周厲王幾乎是與桀、紂齊名的暴君;然而深究其「暴政」的內容,只能找出「專利」和「弭謗」兩項。很早就有學者注意到,厲王的「暴政」含有加強王權的意味。如徐中舒先生指出,厲王為改變王室衰弱的狀況,對傳統制度有所變革,主旨在增加收入、強化王權。

[55]

童書業先生也認為厲王是一位很有作為的君主,厲王時期其實是王權與霸權交替的關鍵。

[56]

童氏所說的「霸權」,主要是指春秋諸侯的「霸政」,未能完全揭示西周晚期政局的實質;但他將厲王與春秋時期的晉厲公相比,認為二者都是厲行專制之君,則別具慧眼;他指出厲王時期乃西周政治史上一大轉折點,也極具啟發意義。近年來,學界對厲王時期青銅器斷代的認識漸趨一致。禹鼎、多友鼎、敔簋、康鼎、南宮柳鼎、翏生盨(

9.4459)

、

師簋、大鼎

(5.2807)

、大簋蓋

(

8.4298)等一批重要銅器,學者大多傾向於定在厲王時。再加上近年新出的應侯視工鼎(新1456)、應侯視工簋、柞伯鼎、

伯父簋等銅器

[57]

,使我們對厲王時期政局的認識較以往更為全面和深入。

厲王時期銅器銘文的重大變化,首先是戰爭銘文的增加。單是記錄與南淮夷戰事的銘文,就有將近10篇,不亞於同期的冊命銘文。南線戰事雖然幾經反復,但周王朝始終保持主動進取的態勢,厲王甚至親自南征,一改恭懿以來長期積弱的局面。

厲王時期的冊命銘文雖然形式無大變化,右者也延續了三大族為主的局面,但仍有一些新動向值得注意。首先,

周王不再到大族的宮室或宗廟舉行冊命儀式,地點多集中在王室宗廟,少數也有在離宮舉行的(如詢簋的「射日宮」)。這體現了厲王試圖使冊命儀式擺脫大族控制的努力。同時,厲王還突破「冊命體制」循資漸進的陳規,通過冊命來提拔下層貴族中的人才。比如敔簋器主由於擊敗南淮夷的軍功而受到冊命,厲王賞賜給他「圭瓚、疐貝五十朋,賜田於

五十田,於早五十田」;這樣大規模賞賜貝、田的舉動,在穆王之後還是首次見到,也反映出此時王室財力的增強。

厲王時期,「善夫」、「宰」等近臣的作用明顯加強,其地位也有提高。如

大鼎銘文中,厲王在

侲宫舉行「飨醴」儀式,「

王呼善夫

召大,以厥友入攼(捍)」(即命「大」率其部下或族人擔任警衛),隨後厲王又命「走馬應」以駿馬32匹賞賜給「大」。「大」很可能是「走馬應」的下屬,統帥周王近衛部隊的武官。由此看來,厲王對王室近衛武裝極為重視,不惜以豐厚的賞賜籠絡其中的骨幹。

[58]

而在

大簋蓋

銘文中,厲王又將一位名叫「

睽」的貴族所擁有的「里」賞賜給大,并派「善夫豖」向「睽」傳達命令、監督交割。這種以「王命」強行調整貴族土地的做法反映出王權的強勢。

[59]

兩例中,「善夫」都充當了傳達「王命」的角色。以近臣為媒介,王權終於可以繞開大世族的阻隔,重新與中下層貴族建立聯繫。而近臣地位的提高,又吸引了更多中小貴族加入其行列,其中甚至包括一些舊日望族的支庶。例如師簋銘文中任右者的「宰琱生」,就是舊族召氏的小宗。

[60]

厲王的這些集權措施,對於已經持續近百年的「冊命體制」和世族政治,顯然是一種嚴重的挑戰,必將激化其與大族之間的矛盾。而持續的征戰和賞賜,也會消耗王朝並不堅實的財政基礎。厲王前期對南淮夷的征服,給困窘中的周王朝帶來了新的收入來源,也為王權的復興奠定了經濟基礎。

[61]

但鄂侯馭方掀起的叛亂幾乎摧毀了王朝在淮漢地區的統治體系,故厲王後期面臨空前的財政危機,不得不回頭向王畿地區尋找新的資源,這或許就是「專利」政策提出的背景。王畿內部的經濟資源久已被少數大族把持,故「專利」政策必將激起他們的強烈反對。厲王又推行「弭謗」措施予以鎮壓,實際上等於公開向大族宣戰,雙方的矛盾遂不可調和。過去,馬克思主義史學從階級鬥爭角度出發,將「國人暴動」歸因於平民與統治階級的矛盾。近年,李峰先生明確指出,「國人暴動」是周王權與有影響力的宗族之間的鬥爭;與其說是「被剝削階級推翻貴族階級的一次勝利,不如說貴族力量戰勝王權,抑或是王權重建的一次失敗。」

[62]

這一判斷極為精到的概括了「國人暴動」的實質。

本文不打算詳細考察厲王專制與「國人暴動」的前因後果,只想點明《史记·十二诸侯年表序》中的一段记述,作為對李峰先生論點的補充:

「

太史公讀《春秋曆譜諜》,至周厲王,未嘗不廢書而歎也。曰:『……及至厲王,以惡聞其過,公卿懼誅而禍作,厲王遂奔於彘,亂自京師始,而共和行政焉。……』」

[63]

以往探討「國人暴動」的學者大多忽視了這段史料。司馬遷提到的《春秋曆譜諜》,應是早已失傳的先秦史書,可信度較高。此書記載厲王奔彘的原因,乃是「公卿懼誅而禍作」,也就是大世族因懼怕厲王的誅討而發動叛亂。「亂自京師始」,說明內亂是首先從關中的豐鎬舊都開始,隨後蔓延至各地。由於厲王出奔,王朝無主,秩序失控,才出現取代王權的「共和行政」。由此,我們得知「國人暴動」的真正原因是大族公卿與厲王之間的矛盾;所謂「國人」,不過是大族操縱下的工具,甚或是後世為掩飾這段歷史而製造的托詞。

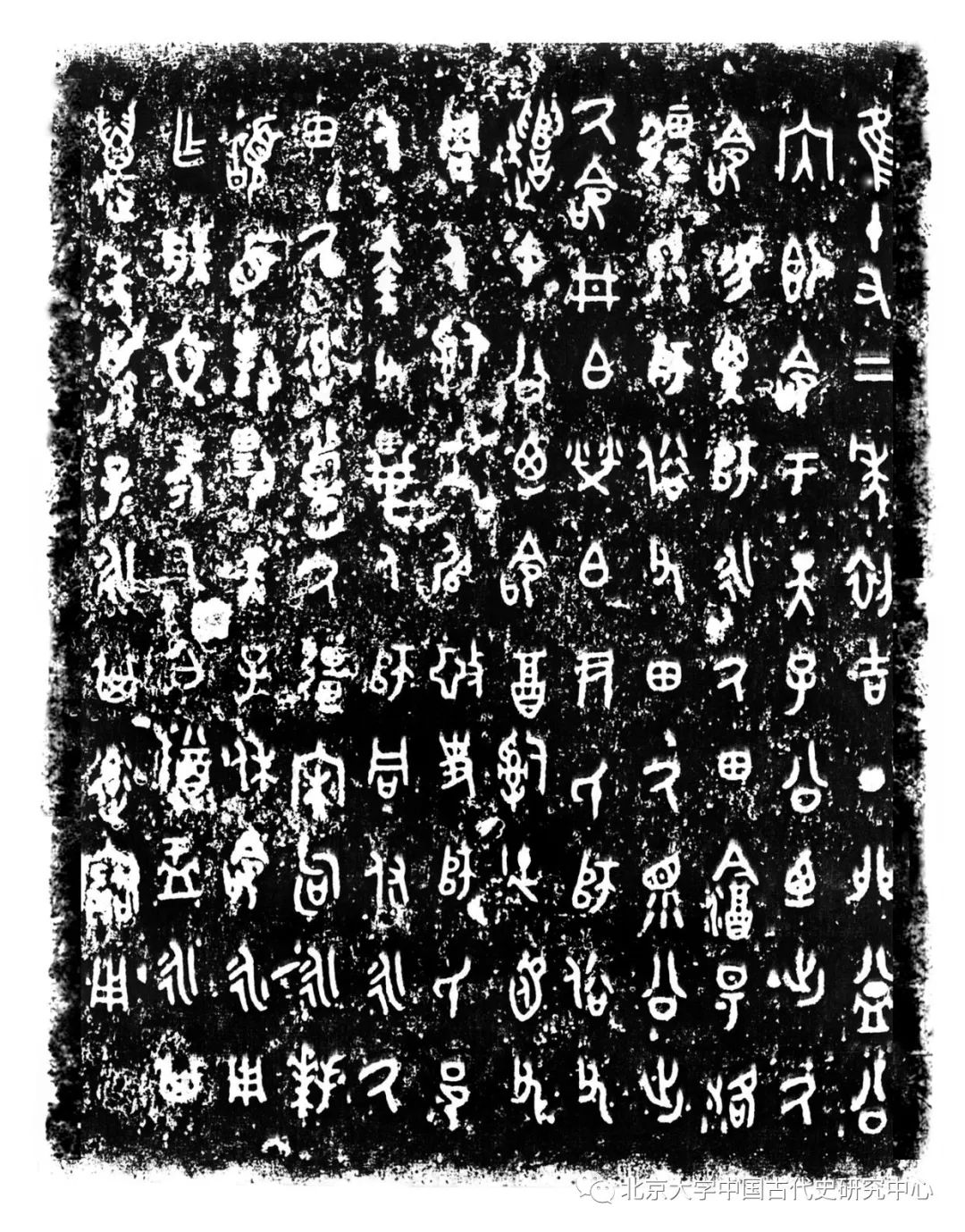

宣、幽時期的冊命銘文發生了顯著變化,除了筆者過去指出的冊命地點等因素外,

[64]

右者的變化也是很重要的一項。下面根據筆者對宣、幽銅器的斷代意見,將此期冊命銘文中右者的情況整理為表三(家族出身不明者未列入):

將上表與表二加以對比,不難發現其中的巨大差異。首先,此前長期擔任右者的井、益兩大世族不再見於冊命銘文,榮氏也僅在宣王元年(師詢簋)出現一次,說明把持朝廷大權百年之久的三大世族此時已完全衰落。

[65]

其次,右者的家族分佈極為平均,幾乎沒有一個家族(甚至一個人物)有出現兩次以上的機會,這與此前少數大族代表長期壟斷右者的局面形成鮮明對比。再次,一些恭王以後長期沉寂的舊族,如毛氏、南宮氏、同(凡)氏等,此時又重新登上政治舞臺;另有部份舊族,如虢氏、召氏、單氏,雖然未見在冊命禮中擔任右者,但從文獻記載及其家族自作銅器看來,地位也有明顯的上升。最後,宣幽時期還出現了一批新興世族,比如上表中的申季,很可能出身於宣王的母族申氏;此外還有宣王母弟王子友所封的鄭氏,《詩․十月》中卿士「皇父」所屬的函氏,以及善夫克所屬的華氏等。

由此可見,西周王朝的上層權力結構在厲、宣之際發生了劇烈變動,貴族階層完成自穆王之後的第二次新舊交替,延續上百年的世族政治格局至此終結。這一巨變顯然不能僅僅歸結於宣王個人的能力和政策,追蹤其深層原因,我們自然會將目光聚焦於厲、宣之際的重大變故——「國人暴動」。

厲王的反對派雖然未在文獻中留下任何線索,但從宣王時期的政局推測,此時銷聲匿跡的井、益兩大世族最有可能是發動叛亂的主力。而史書記載,榮夷公是厲王推行「專利」政策的主要幫兇,可見榮氏屬厲王一黨。三大世族既然分為兩派,那麼整個王朝貴族階層很可能陷入空前的分裂和對立。所謂「共和行政」的十四年,很可能就是支持和反對厲王的兩派激烈鬥爭的時期。宣王時毛公鼎(5.2841)銘文中的「愍天疾畏」、「四方,大纵不静」等語句,就是對這一動亂時期的真實寫照。雖然厲王最終客死異鄉,但鬥爭的結果卻是支持厲王的一派獲勝,厲王太子靜繼承王位。井、益兩大族遭受重創,從此一蹶不振。榮氏雖屬勝利一方,但實力亦嚴重受損,地位明顯下降。三大族讓出的政治空間,迅速被復興的舊族與崛起的新貴所填補。而號稱「中興」明主的宣王,利用大亂之後重建權力結構的機會,推行了一系列強化王權的措施。

宣王時期王權加強的表現,主要有以下幾項:

[66]

一、冊命地點的集中。宣王時期的冊命地點已經完全集中於王室宗廟,且以「康宮」為最多。天子不僅不再到臣下的宮室宗廟舉行儀式,也極少在離宮或臨時駐地出現。這應是王權企圖將「冊命體制」納入其控制之下的有意舉措。

二、右者的分散化。如表三所示,宣幽時期冊命禮中的右者不再集中於少數大族,而是變得極為分散。於是,

右者與受命者之間的職務性隸屬關係變得模糊、鬆動,也就無法因此衍生出長期、固定的家族隸屬關係。而且,宣王時期一些部門的高級官員可能還由不同家族輪流擔任;如榮氏不再世襲司土(徒),任此職者先后有毛氏和南宮氏族人。

[67]

這樣就在很大程度上消除了世族世官制造成的權力壟斷。

三、冊命銘文形式的變化。宣王時期的一些冊命銘文完全改變了傳統敘述模式,如毛公鼎和師克盨(9.4467)銘文開篇即以「王若曰」的形式敘述周王的命辭,以往冊命銘文必備的時間、地點、右者、史官等項都被省略;番生簋(8.4326)和逑盤(新757)則是在開篇頌贊祖先的功德,然後敘述王命,同樣省略了以上諸項。

[68]

形式的變化折射出制度的變遷:右者這一「冊命體制」中不可或缺的環節已完全退出或僅備虛位,君臣之間的權力授受又恢復到接近早期那種君主與臣下個人之間的行為。

[69]

因此,「冊命體制」實質上已趨於瓦解。

四、近臣權力的擴大和地位的提高。西周晚期以前,「宰」一類的周王近臣自成獨立系統,負責管理宮廷事務及王室財產,極少參與外朝政事。而宣王時期,以「善夫」和「宰」為代表的近臣廣泛活躍於政治舞臺,其中善夫克和梁其父子所屬的華氏家族最為突出。

大克鼎铭文中,周王命克「出内(入)朕命」,可見「善夫」這一負責王室飲食的職官此時已成為傳達王命的重要角色,儼然類似後世的欽差大臣。

十六年

克鐘(1.204)銘文中,宣王命克到關中東部巡視,并賜予車馬;廿三年小克鼎(5.2796)銘文中,王又命克「舍命於成周、遹正八师」,這些都屬於「出內王命」的職責範圍。克之子「粱其」繼任善夫之職,在梁其鐘

(1.187)

銘文中,他自稱「身邦君大正」,可見以往身份低賤的近臣此時已可與外朝卿大夫比肩。這一趨勢還表現為近臣擔任右者的增多,如

比盨(9.4466)的善夫克,鼎(5.2815)的宰訊, 盤(

16.10172

)的宰頵,頌簋(8.4332

)的宰引,

[70]

其出現頻率遠超過從前。而且,這些銘文中的受命者有「師」這樣的外朝武官,

[71]

更為前所未見。

五、周王向臣下賞賜土地及主持處理土地問題的事例增多。此前涉及土地問題的銘文集中出現在恭懿時期,如裘衛三器、倗生簋(

8.4262)

、永盂等;除永盂是周王賜予貴族土地外,其餘都是貴族之間自主的土地交易,王權並未發生任何作用。宣王時期涉及土地的銘文再度增加,不同的是,王權在其中處於主導地位。如

大克鼎銘文中,宣王一次就賞賜給善夫克分佈在七個地點的田邑,以及依附於田邑上的屬民;在

四十二年逑鼎(新

745)銘文中,也賞賜給單逑「田於疐卅田,於廿田」。此外,宣王在吳虎鼎(新709)銘文中主持劃分吳氏的土地疆界,并強調這是貫徹厲王的成命(「肇申厲王命」);在

攸比鼎(5.2818)銘文中,他還親命大臣虢旅處置貴族比與攸衛牧之間的土地糾紛。這不僅反映了周王權威的增強,也說明王室直接控制的土地資源較以前大為增加,這當與「國人暴動」后敗亡大族的土地被收歸王室有關。

六、「用宮御」一職的出現。

「用宮

御

」一詞始見於宣王晚期的逑盤,後見於幽王三年的頌簋等器,應是宣王後期開始出現的制度。單逑是虞官,職責為「司四方虞林」,管理山林川澤之事;頌為史官(見史頌簋等器),受命「

官司成周賈,監司新造賈」,即管理成周的商業、手工業組織。「用宮

御

」是他們的一項附加職能,可能是指在其主管範圍內為王室提供專用物資。

[72]

這是周王通過一些親信大臣直接控制重要經濟資源的舉措,可視為對厲王「專利」政策的制度化。

總結上文,不難看出宣王時期的集權措施大多是厲王「暴政」的繼續深入和強化。但是宣王即位於大亂之后,世族力量已不足與王權對抗,故其推行集權政策的阻力要比厲王小很多。是以厲王行集權而導致王位傾覆、身死異鄉,宣王行集權卻成為「中興」明主,厲王未竟的事業終由其子完成。從這個意義上說,「國人暴動」只是西周晚期王權重建進程中一段不和諧的插曲。通過這場王權與世族的决鬥,摧毀了原有的權力結構,為王權的重建掃清了障礙。然而「中興」只是曇花一現,西周末年,以幽王、伯服、攜王以及虢氏等大族為一方,以平王及其支持者申氏、鄭氏與晉、衛等諸侯為另一方,幾乎原樣重演了厲、宣之際的大分裂和大動亂。為何強化的王權也無法挽回西周王朝的衰亡命運?其中原因固然相當複雜,但「國人暴動」之後王朝權力結構的脆弱性應是其根本癥結所在。「國人暴動」摧毀了長達百年的世族政治格局,猶如各種政治勢力的徹底「洗牌」。大亂之後,權利的重新分配、族際關係的修復與整合都不可能一蹴而就,宣王「中興」局面之下其實已隱伏了種種錯綜複雜的矛盾。尤其是新興貴族與復興舊族之間的競爭,和王權與世族的矛盾交織在一起,在西周末年外族入侵加劇、內部資源迅速枯竭的危機之下,終於導致王朝的再次分裂。當然這個大問題並非本文所能解決,尚待今後繼續探索。

冊命制度是西周王朝的一項基本政治制度,也是聯繫當時政治生活中的兩大主要力量——王權與貴族的紐帶。本文通過對西周中晚期冊命銘文演變過程的考察,尤其是通過對冊命銘文中右者和受命者家族背景與政治關係的分析,對西周中晚期王朝政治提出了以下幾點看法。

一、自西周中期恭王時開始,周王朝形成了以冊命儀式為中心的政治運作模式,本文稱之為「冊命體制」。同時,少數大世族把持了王朝的主要權力,形成王權與世族的「共治」,本文稱之為「世族政治」。冊命體制與世族政治之間存在相互依存、相互促進的「伴生」關係,共同構成恭王至夷王時期王朝政治的主要特色。

二、厲王在位期間,對外積極擴張,對內厲行集權,使冊命體制開始發生鬆動,形成對世族政治的嚴重威脅。勢力極度膨脹的井氏等大族與厲王之間的矛盾日益尖銳,最終導致「國人暴動」的大動亂。這場動亂雖然迫使厲王退位,但也為世族政治敲響了喪鐘,因此成為西周王朝政治的轉折點。

三、宣王繼位後,利用大族勢力削弱的機會,迅速重振王權,推行了一系列加強集權的措施。冊命儀式中的右者不再集中於少數大族,標誌着冊命體制的瓦解和世族政治的終結。

過去學界流行一種印象,西周至春秋時期是典型的「貴族政治」時代,君主專制集權似乎到戰國時期才開始流行。但通過本文的研究可以看到,在西周一朝的多數時期,王權都是王朝政治的主導力量,只有在恭王至夷王時期形成少數大族壟斷朝政的局面。因此西周政治的主流仍是「王權政治」,「世族政治」只是短時期內出現的「非常態」現象。同樣,春秋五霸之所以能成就霸業,關鍵在於君權仍然能夠操控政局;只有到魯「三桓」、晉「六卿」尾大不掉之時,春秋政治才真正進入「世族政治」時代。

[73]

在血緣關係仍是主要社會紐帶的西周、春秋時期,國家必然要以貴族家族為其統治基石,權力世襲也因而難以避免,在君主相對弱勢的情況下,很容易出現世家大族專權的局面。春秋中期,不同程度的世族政治又在各諸侯國先後出現,正說明世族政治的社會基礎仍然存在。但無論是西周還是春秋的世族政治,最終都向君主集權的方向回歸,並且為更高層次的集權政治創造了條件,這充分說明君權是中國早期國家政體演變的主導力量。中國之所以未能形成長期、穩固的貴族政治傳統,而是很早就過渡到君主高度集權的大一統國家,其深層原因正在於此。誠然,在西周乃至春秋時期,君主集權的社會基礎和「制度保障」無法與戰國時代相比;但君主仍然在努力尋求制度上的建構,並利用世族發展不平衡的縫隙,抑制大族專權的傾向,使世族服務於君權。這些政治制度和統治術方面的探索,都為戰國集權政治奠定了基礎。

同時我們也必須看到,「世族政治」 以貴族階層公共權益限制君權的傾向也對後世政治文化的發展產生了深遠影響。西周中期祭公謀父所謂「

嬖禦士

」

與

「

莊士大夫卿士

」的對立,

[74]

春秋後期晏嬰所論「社稷之臣」與「私昵」的區別,

[75]

都將貴族官員視為「社稷共同體」的服務者而非君權的工具,實已開啟孟子「民為貴、社稷次之、君為輕」觀念的先聲。後世儒家秉承這一傳統,有效遏制了君權向「絕對專制」方向發展的傾向,至宋代甚至出現皇帝「與士大夫共治天下」的局面。從這個意義上講,中國上古的貴族政治傳統並未徹底消亡,其精髓已經融入儒家「士大夫政治」的血脈之中。

編者按:

本文原刊香港城市大學中國文化中心編《九州學林》2011年春季號,上海人民出版社,2012年4月。

[1]

所謂「冊命」,文獻記載中又稱「策命」或「錫命」,就是周王通過一定的儀式向臣下封授官職,並賜予標誌其身份的命服。冊命的內容事先書寫於簡冊之上,稱為「命冊」或「命書」;受命者在冊命儀式上領受「命書」,事後將冊命儀式經過及「命書」內容鑄造於青銅器上以示紀念,就形成了冊命銘文。

[2]

齊思和,〈周代錫命禮考〉,《燕京學報》,第

32

期,

1947

;陳夢家,〈西周銅器斷代(三)〉,《考古學報》

1956

年第

1

期(全書由北京:中華書局

2004

年出版);陳漢平,《西周冊命制度研究》,北京:學林出版社,

1986

;黃盛璋,〈西周銅器中冊命制度及其關鍵問題新考〉,收入石興邦主編,《考古學研究

——

紀念陝西省考古研究所成立三十周年》,西安:三秦出版社,

1993

;黃盛璋,〈西周銅器中服飾賞賜與職官及冊命制度關係發覆〉,收入《周秦文化研究》,西安:陝西人民出版社,

1998

(案:作者稱此文為《西周冊命制度與西周政治》之一章,作於文革前,

1981

年曾在首屆先秦史討論會發表);黃然偉,《殷周青銅器賞賜銘文研究》,香港:龍門書局,

1978

;張光裕,〈金文中冊命之典〉,《香港中文大學中國文化研究所學報》,第

10

卷下冊,

1979

;汪中文,《兩周官制論稿》,高雄:復文圖書出版社,

1993

;汪中文,《西周冊命金文所見官制研究》,臺北:國立編譯館,

1999

;白川靜,《金文通釋》,卷六《西周史略》第四章第一節「廷禮冊命與官制」,京都:白鶴美術館,

1980

;武者章,〈西周冊命金文分類の試み〉,收入松丸道雄主編,《西周青銅器とその國家》,東京:東京大學出版會,

1980

;吉本道雅,〈西周冊命金文考〉,《史林》

74

卷

5

期,

1991

。

[3]

Li Feng,

Bureaucracy and the state in early China : governing the Western Zhou

,New York: Cambridge University Press, 2008.中文本由吳敏娜等翻譯,北京:三聯書店2010年8月出版。

[4]

參看吳鎮烽,〈

器銘文考釋〉,《考古與文物》,

2006

年

6

期;朱鳳瀚,〈衛簋與伯

諸器〉,《南開學報(哲社版)》,

2008

年

6

期。案:朱鳳瀚先生指出「衛」與「

」乃兄弟關係,其銘文為同時所作,其說甚是。

[5]

器年代,學者多定於穆王時期,筆者認為應晚到穆、恭之際;另外,近年山西絳縣橫北墓地出土的倗伯爯簋亦有「右告」之語,其年代為恭王

23

年。參見拙作〈

簋年代及相關問題〉,北京大學古代文明研究中心編,《古代文明》,第

6

卷,北京:文物出版社,

2007

。

[6]

參看陳夢家,《西周銅器斷代》,北京:中華書局,

2004

,頁

164

;白川靜,《金文通釋》,卷

6

,頁

84-85

;楊寬,〈西周王朝公卿的官爵制度〉,《西周史研究(人文雜誌叢刊第二輯)》,西安:《人文雜誌》編輯部,

1984

,頁

93-119

;陳漢平:《西周冊命制度研究》,頁

110

。

[7]

汪中文,〈試論冊命金文中之「右」者及其與「受命」者之關係〉,《大陸雜誌》,

77

卷

5

期,

1988

;又見《兩周官制論稿》,頁

57-63

;《西周冊命金文所見官制研究》,頁

248-253

。

[8]

李峰先生也對汪氏之說持否定態度,他認為汪氏的問題在於只注意右者與受命者官職名稱之間的關係,而且將「師」視為一個單一、特定的官職,但他並未對汪氏的方法和論據進行全面的分析。見《西周的政體——中國早期的官僚制度和國家》,北京:三聯書店,2010,頁

126

。

[9]

學者多將「伯」視為一種爵稱,但筆者認為西周時期的「伯」大多仍是個人排行,同時在嫡長子繼承制下具有家族宗子的意味,與「公」、「侯」等反映等級和職位的爵稱不同。

[10]

本文所引金文資料,若不加說明,皆引自中國社會科學院考古研究所編,《殷周金文集成》,北京:中華書局,

1984

-

1994

(直接在器名後用括號標注,形式為「卷數

.

序號」)。另有部分新出銘文引自鍾柏生等合編,《新收殷周青銅器銘文暨器影彙編》,臺北:藝文印書館,

2006

(前加「新」字以示區別)。

[11]

李峰先生將西周金文中的「師」理解成「前軍事官員」,即曾經擔任過軍事職務的官員均可使用「師」的頭銜(見《西周的政體》,頁226-229),其說有一定道理,但仍不能涵蓋像

師這樣的例子。

[14]

比如井伯為右者的

七年趞曹鼎(

5.2783

)和司馬共為右者的

盨(

9.4462

),其受命者都是史官,但這兩例冊命都只有命服賞賜而無官職任命,與常規冊命不同,故其對右者的要求可能較為寬鬆。

[15]

西周中晚期還有一類銘文,是由王「呼」某人「召」某人入見,並給以賞賜。擔任「呼召」者常見「宰」,如

師湯父鼎(

5.2780

)、

師遽方彝(

16.9897

)、大師虘簋(

8.4251

)等。這種儀式與冊命禮性質不同,故此處不列入。

[16]

關於這一點,李峰先生亦有所論及,見《西周的政體》,頁

128

。