我们运营了微信交流群,欢迎公司企业、投行、投资机构、政府机构、基金、创业者等朋友入群。添加文末助理微信,备注“名称-公司”,审核后进群。

我们运营的备用号 投研大数据(ID:TYBigData),为新老朋友提供了大数据领域的研究服务,欢迎同时关注!

来源 |

智东西内参

中国和日本,这两个一衣带水的国家在许多方面都有着相似性。近些年,中国电子行业突飞猛进,遭到了以美国为首的许多国家的强力打压,而历史上,日本的电子行业也经历过一段类似的时期。

1、宏观经济背景

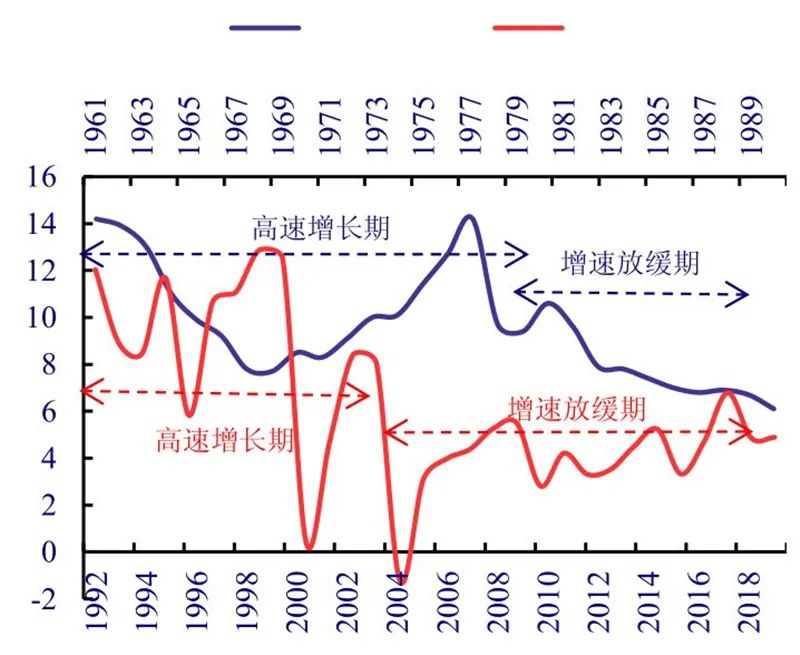

中国目前和日本70-80年代经济总量均为世界第二位,

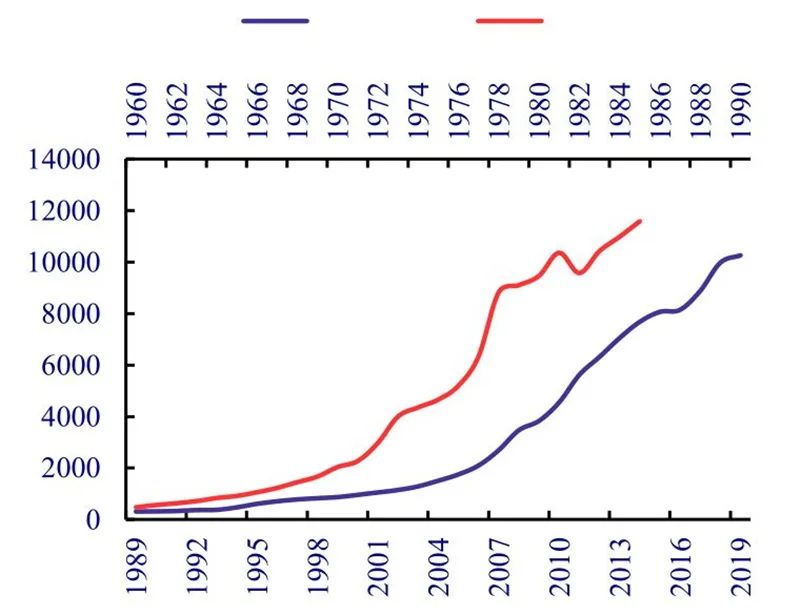

人均 GDP 水平也相当,

并都面临着GDP 增速放缓的问题。日本从 1955 至 1973 年保持了近 20 年的高速增长,年均 GDP增速达到 9.25%,1975 年后进入经济转型期,GDP 平均增速降至 4%。

中国从 1991 到 2011 年也维持高速增长,年均 GDP 增速达到了10.5%,而 2015 年之后 GDP 增速也出现了下降,到了 7%及以下,2019年中国 GDP 增速仅为 6.1%。

▲中日GDP 增速对比(单位:%)

▲中日GDP 增速对比(单位:%)

▲中日人均 GDP 对比( 单位:美元)

▲中日人均 GDP 对比( 单位:美元)

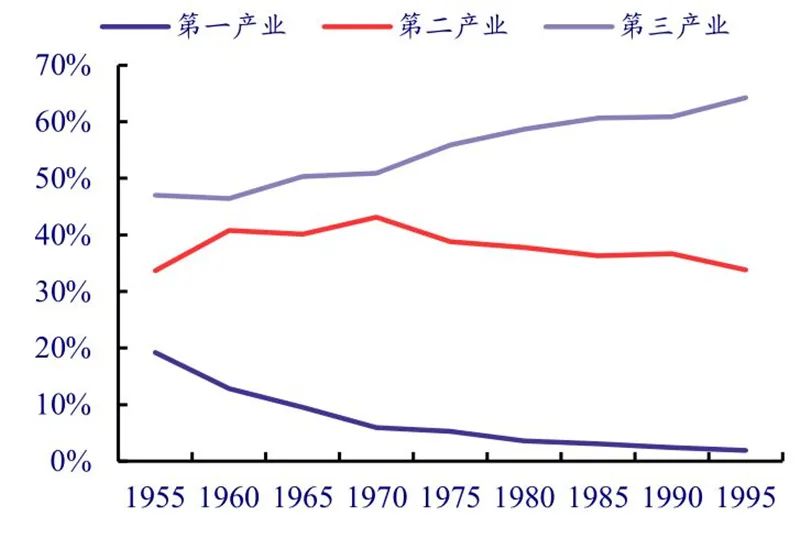

具有相似的经济结构。1955 年日本三大产业占 GDP 比重为 19.2%、32.7%和 47.0%,1985 年变为 3.1%、36.3%和 60.7%。

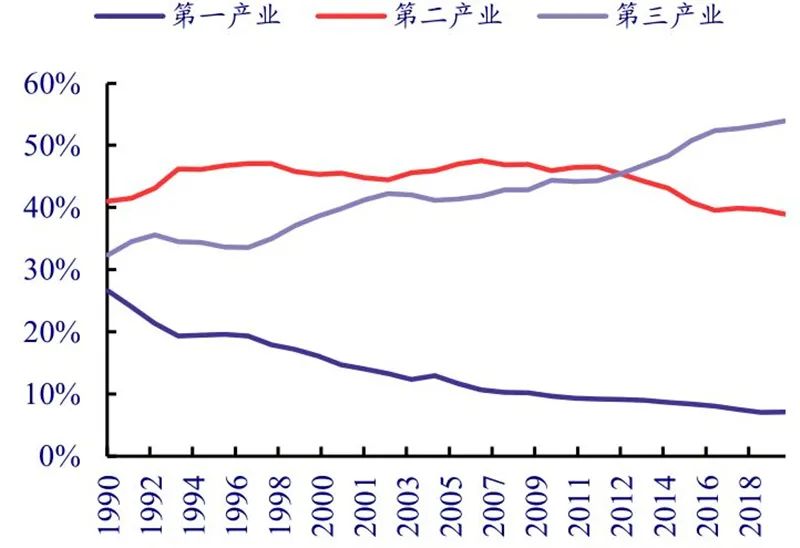

改革开放以来

,中国的产业结构也不断优化升级,第一产业逐渐向第二三产业转移,1985年中国三大产业占 GDP 比重为 27.93%、42.71%和 29.35%,而到了2019 年则变为 7.1%、39.0%、53.9%。

▲日本三大产业产值占比变化

▲日本三大产业产值占比变化

▲中国三大产业产值占比变化

▲中国三大产业产值占比变化

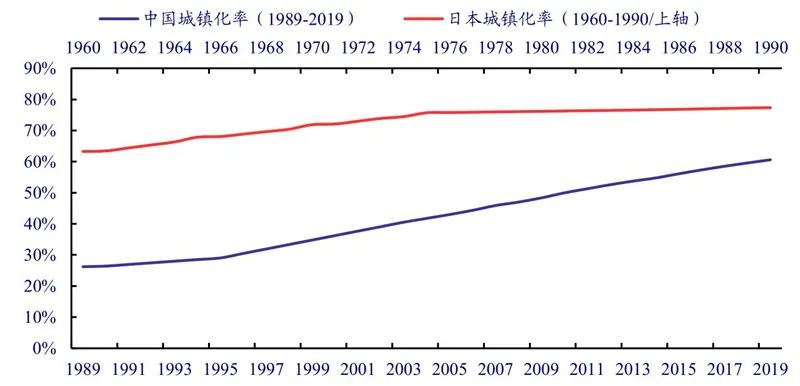

都经历了快速城镇化进程。日本城镇化率自二战后快速增长,1945 年为 27.8%,至 1970年达到 70%左右。中国城镇化率自 1980 年以来驶入快车道,1980 年、2019 年分别为 19.4%、60.6%。

▲中日城镇化率对比

▲中日城镇化率对比

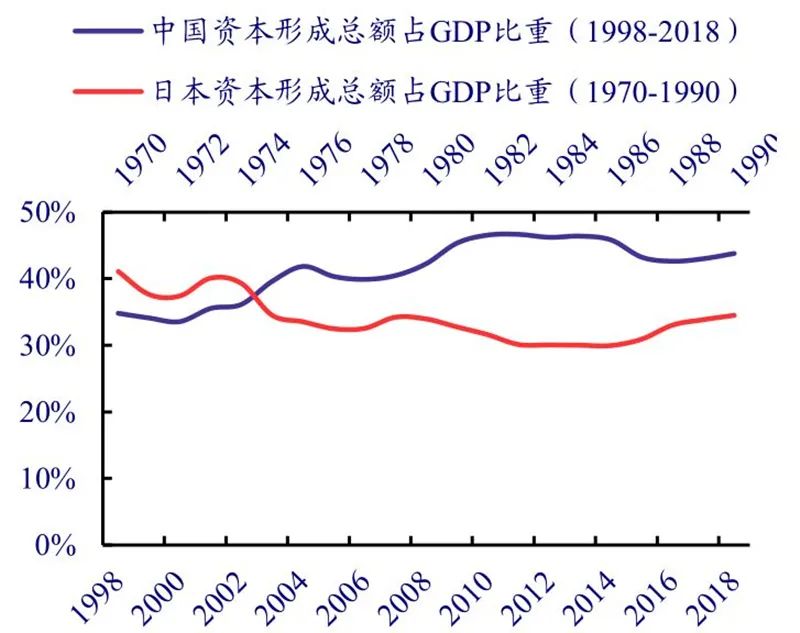

二战后,日本战后以特大企业为中心的新兴产业协调投资主义,1955 至 1970 年日本经济高速增长。70 年代,日本开始推行产业转型,消除过剩产能,开发节能技术和新能源,生产高附加值高科技高精尖产品。

▲中日资本形成总额 GDP 中的比重

▲中日资本形成总额 GDP 中的比重

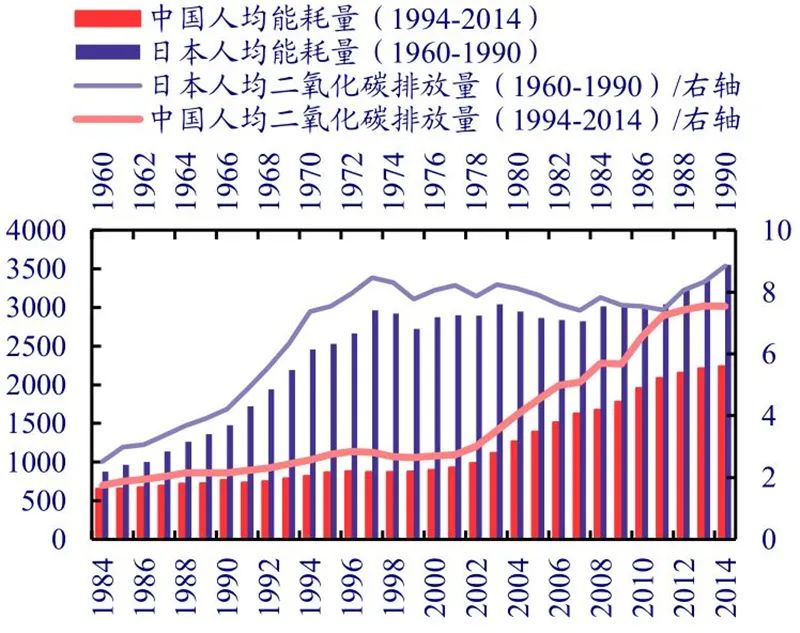

▲中日人均能耗(千克油当量)及二氧化碳排放量(公吨/人)

▲中日人均能耗(千克油当量)及二氧化碳排放量(公吨/人)

同样,中国自改革开放以来,经济增长很大程度是由投资拉动为主的,实现 了20 年的经济增长后,中国经济面临增速换挡、产能过剩、资源环境的破坏等问题。和当初的日本一样,现在中国在大力进行产业转型实行供给侧改革,转向高精尖高科技制造产业。

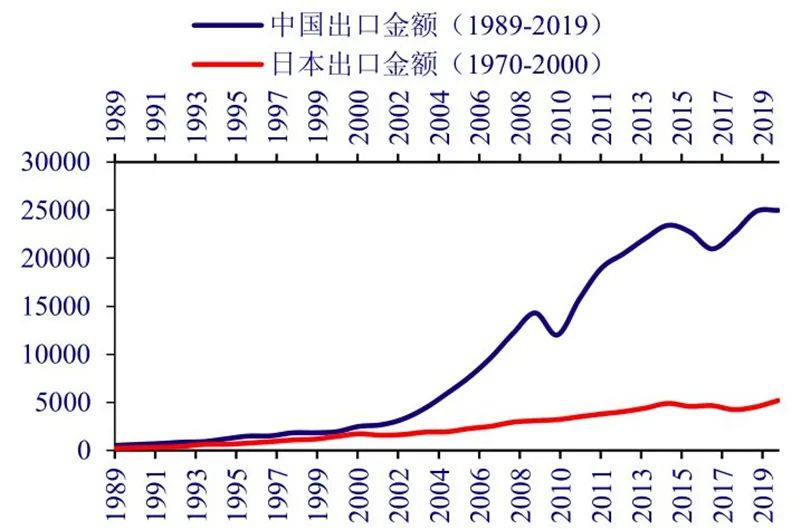

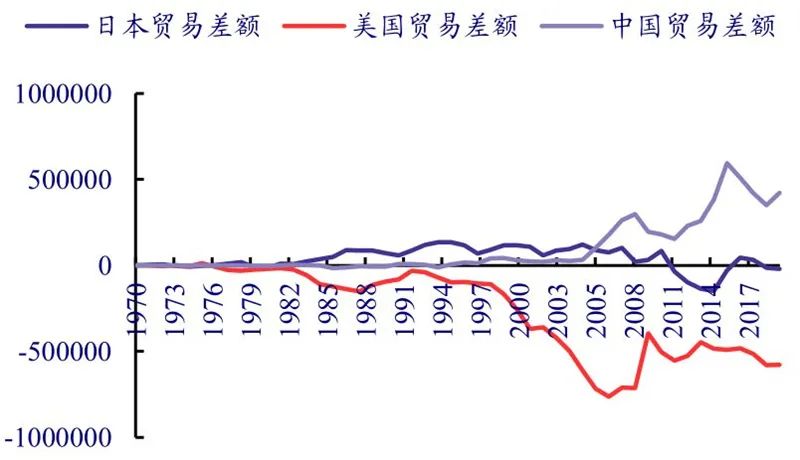

中日都是全球出口大国,对美贸易顺差占比为 50% 左右。日本二战后经济快速崛起归因于开放的经济政策,日本政府积极引进国外先进技术,1973 年钢铁、汽车、家电等产业达到世界先进水平,“日本制造”风靡全球。

同样中国自 2001 年加入WTO 以来出口规模快速扩大,2007 年成为全球最大出口国,“中国制造”凭借劳动力与成本优势迅速抢占了全球市场。

▲中日出口规模 ( 单位:亿美元)

▲中日出口规模 ( 单位:亿美元)

▲美日中贸易差额(单位:百万美元)

▲美日中贸易差额(单位:百万美元)

2、电子产业成为重点领域

随着两国产业结构的巨变,电子信息产业都成为了产业改革的重点。日本经济的主角从钢铁和造船业等“厚重长大”的产业转换为半导体等“轻薄短小”产业。

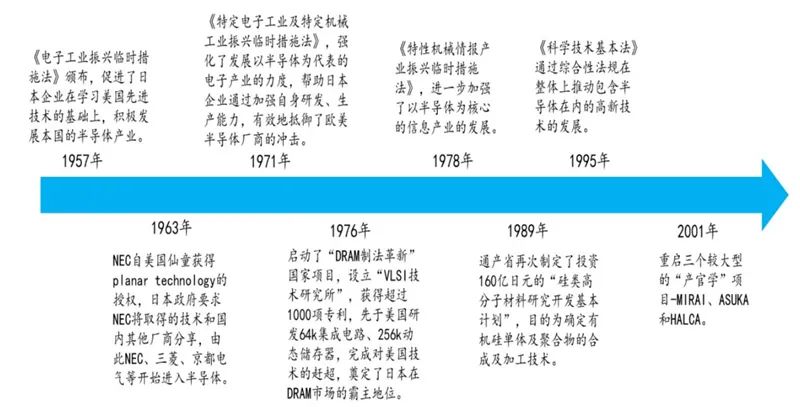

同时,日本政府“举国体制”政策加持助力电子产业的发展,1976 年开始实行“DRAM 制法革新”国家项目,筹资 720 亿日元,并设立超大规模集成电路的共同组合技术创新行动项目(VLSI),帮助日本企业打造 DRAM 集成电路产业群。此外,为半导体企业提供了高达 16 亿美元的资金,出台了包括税赋减免、低息贷款等资金扶持政策。

▲日本半导举国体制发展历程

▲日本半导举国体制发展历程

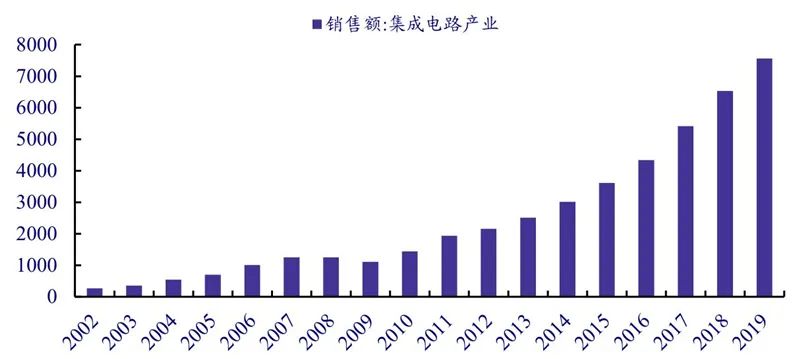

相比之下,中国集成电路也得到了充分的发展,截至2019年产值高达 7562.3 亿元,自 2002 年起年复合增速达 21.70%。而且中国政府于 2014 年 9 月成立了中国集成电路产业投资基金(CICIIF),简称“大基金”计划,以服务于半导体行业投资和并购,被誉为“新型举国体制”,迄今第二期已开始运转,注册资本金高达 2041.5 亿元。

▲中国集成电路销售额变化(亿元)

▲中国集成电路销售额变化(亿元)

3、电子行业都处于黄金发展期

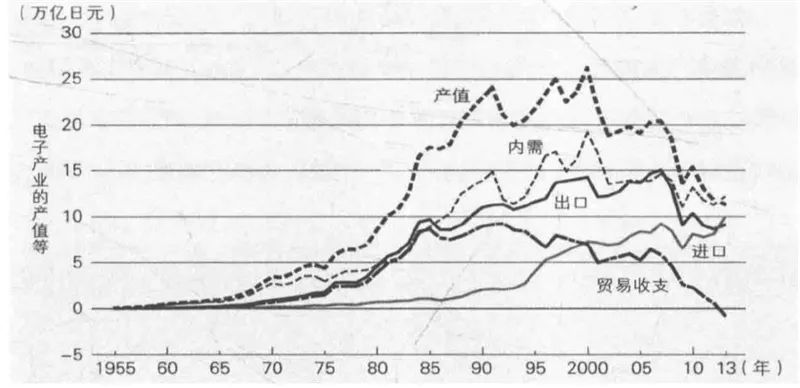

1970-1985 年为日本电子行业的黄金时代。二战期间美国专注于军用电子生产,日本趁机打入了美国民用电子市场,1970-1985 年日本电子产业产值增加了 5 倍,内需增加了 3 倍,出口增加了 11 倍,出口是绝对的行业增长拉动主力。

▲美日电子贸易战过程

由于在劳动力、市场等方面的

比较

优势,

以及苹果系产品对国内消费电子产业链的带动,

中

国电子产业黄金时期始于 2007 年,

一直持续至今

。

▲美日电子贸易战过程

由于在劳动力、市场等方面的

比较

优势,

以及苹果系产品对国内消费电子产业链的带动,

中

国电子产业黄金时期始于 2007 年,

一直持续至今

。

▲中美电子贸易战美国对华通信公司措施

▲中美电子贸易战美国对华通信公司措施

1、日本电子行业的复苏与发展

从宏观背景看,战后在美国大力支持下,日本经济全面复苏,尤其是电子行业。二战刚结束时,出于美军实际需要,美国支持日本发展通信和交通行业,大力推动电话电报和广播事业复兴。

在技术上,美国大规模向日本转移先进技术,1950 年转移项目只有 22 个,但仅仅 2 年内,转移的项目就已达到 133 个。在经济上,战争期间美国向日本采购了大量军用物资,累计高达 10 亿美元。

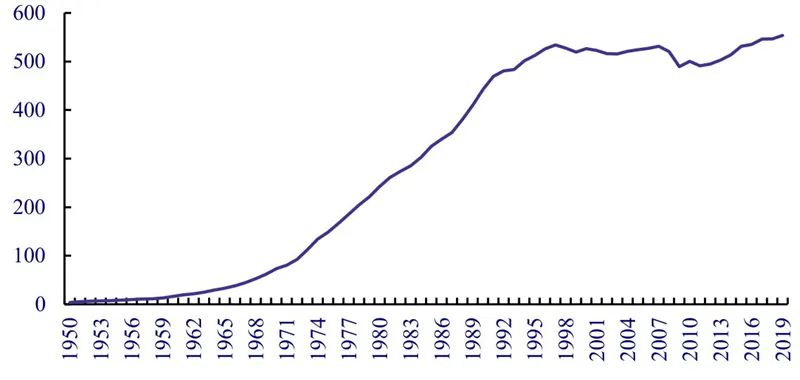

从经济数据来看,1950 年日本 GDP 仅为 3.95 万亿日元,到了 1970 年,日本 GDP 已经增长为 73.34 万亿日元,年均复合增长率达到 15.7%。

▲日本战后 GDP (万亿日元)

▲日本战后 GDP (万亿日元)

从政策上来看,日本政府高度重视电子行业发展,出台了一系列支持性政策法规。其中最具代表性的是 1957 年日本政府制定的《电子工业振兴临时措施法》,通过立法减少电子产业公司的征税,投入大量资金、人力用于研发新技术以

扶持电子产业

。

自执行该法案以来,日本电子工业产值由 1957 年的 1678 亿日元(4.7 亿美元)上升到 1971 年的 33516 亿日元(94.5 亿美元),年均复合增长率 23.8%,成为了仅次于美国的第二电子大国。

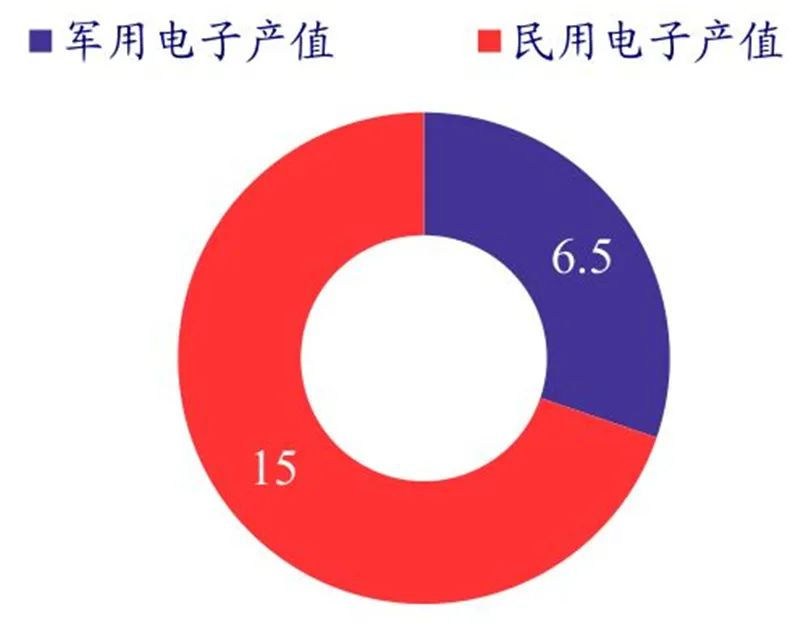

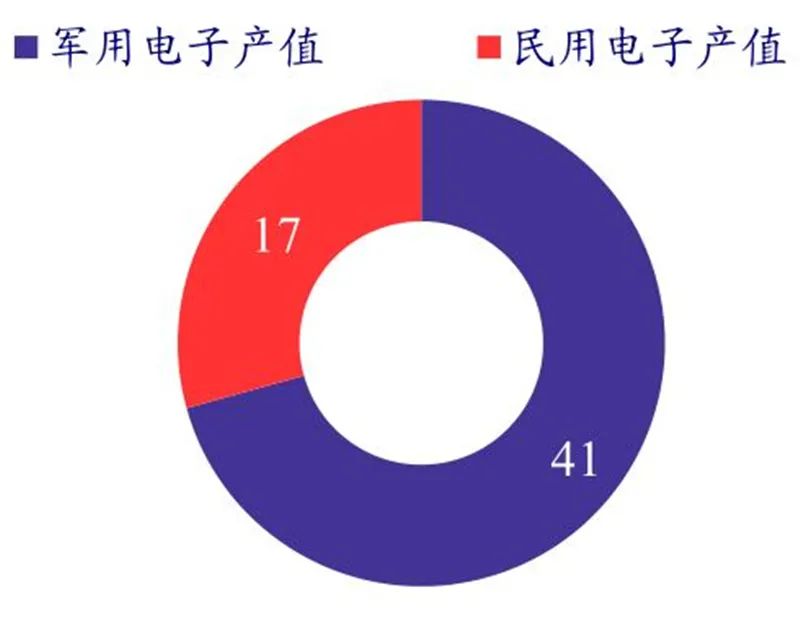

由于朝鲜战争,美国电子产业主要生产军用电子产品,1950 年,美国民用电子产值为 15 亿美元,占电子总产业产值的 69.8%。到了 1957 年,美国民用电子产值仅仅增长了 2 亿美元,而占比下滑到了 29.3%。而

日本这一阶段的出口产品主要集中于民用电子消费产

品

,

引

进吸收了

先进技术,民用电子引领日本电子产业强势复苏。

日本电子企业抓住了美国民用电子市场的空缺。1955-1970 年期间,日本黑白/彩色电视机、洗衣机、冰箱、吸尘器、收音机等产品基本完成了国内普及,并且大幅对外出口,其中最大的出口地就是美国。

▲1950 年美国军用、民用电子产值 (亿美元)

▲1950 年美国军用、民用电子产值 (亿美元)

▲1957 年美国军用、民用电子产值 (亿美元)

▲1957 年美国军用、民用电子产值 (亿美元)

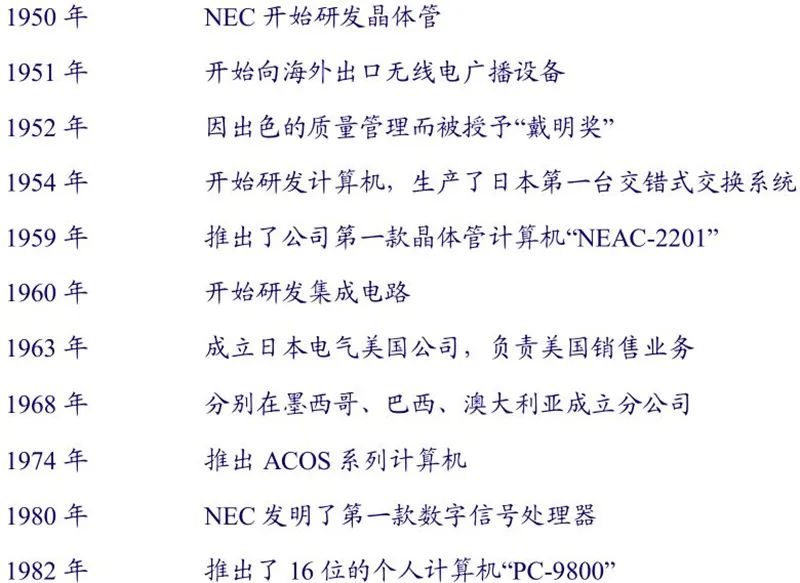

NEC(日本电气):NEC 成立于 1898 年,在二战前,NEC 主要从事无线电通信业务,并于 1924 年成立了日本第一家无线电广播公司。在晶体管技术诞生后,NEC 紧抓科技创新,迅速掌握了晶体管制造技术,并应用于无线电设备生产,公司在上世纪 60 年代开始了全球扩张。

▲NEC 重要经营历程

▲NEC 重要经营历程

SONY(索尼):如今家喻户晓的索尼公司也成立于日本电子产业兴起的浪潮中,1946 年,盛田昭夫成立了索尼的前身“东京通信工业株式会社”。成立初期,索尼的经营并不顺利。直到1954 年,索尼以两万五千美元的低价购买了贝尔实验室的晶体管专利权。1956 年,索尼开发出了第一台晶体管收音机“TR-55”。由于晶体管收音机小巧便携,在市场上一举成功。1968 年,索尼开发出“Trinitron”的彩色映射管技术,其画面比起同时代的普通显示器颜色更加鲜艳。

2、70年代开始了日本电子行业的黄金时期

战后日本经济是漫放式发展,产业发展缺乏重心。70 年代石油危机爆发后,资源依赖型重工业成本普遍上升,日本重工业同样受到了严重影响。

此时,日本政府举全国之力将发展重心向技术集中度高的电子产业转移。

1970 年,日本对单晶硅的需求逐年上升,与此同时,日本的石油进口量和粗钢生产量基本停滞。

1985 年,日本电子产业贸易顺差 8.92 万亿日元,同年日本整体贸易顺差 10.87 万亿,电子产业贡献了其中的 82%,电子制造业成为了日本的支柱产业。

产品打入国际市场,出口导向的日本电子产业迎来黄金时期。1970-1985 年,日本电子产品在海外非常受欢迎,出口额逐年上升。1970 年,出口占日本电子工业产值大约为 25%,到了 1985 年,出口占比接近 60%,出口拉动型的日本电子产业发展迎来了黄金十五年。日本电子产业主要的出口产品集中于两个方面:动态随机存取储存器(DRAM)市场和家用电器市场。

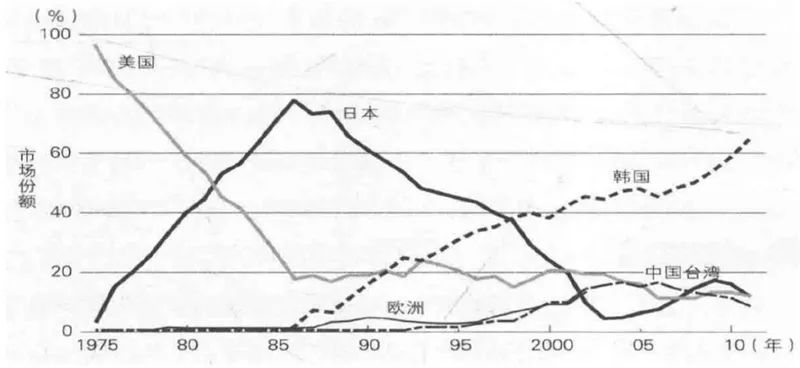

1975-1985 年美国

动

态随机存取存储器(DRAM)

的市场份额快速下滑,而日本的市场份额快速提高。80 年代初,日本在 DRAM 市场所占的份额首次超过美国,跃居世界首位。1986 年,日本企业在世界 DRAM 市场所占的份额达到了 80%。

▲各国家和地区 DRAM 市场份额的变化

▲各国家和地区 DRAM 市场份额的变化

在家用电子消费领域,日本电子企业延续了既有优势,以索尼、松下等为代表的黑电企业开始大举进军国际市场,逐步取代美国成为全球黑电产业的领导者,在彩电、VTR(家用录像机)以及后期的消费电子领域也都形成了垄断性的领先优势。

以 VTR 为例,VTR 是日本历史上出口额最高的民用电子产品。

在全盛时期,仅 VTR 产品的产值就超过了 2 万亿日元,其中出口额 1.6 万亿日元,出口占比接近 80%。

在其他消费电子产品,出口也是拉动产值增长的重要因素。

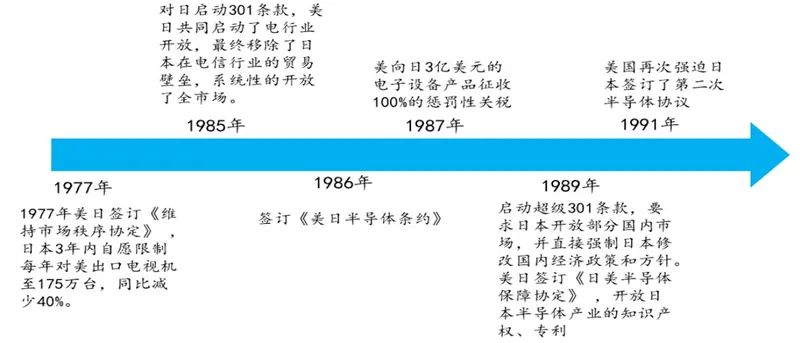

3、贸易摩擦背景下日本电子行业的增长转型

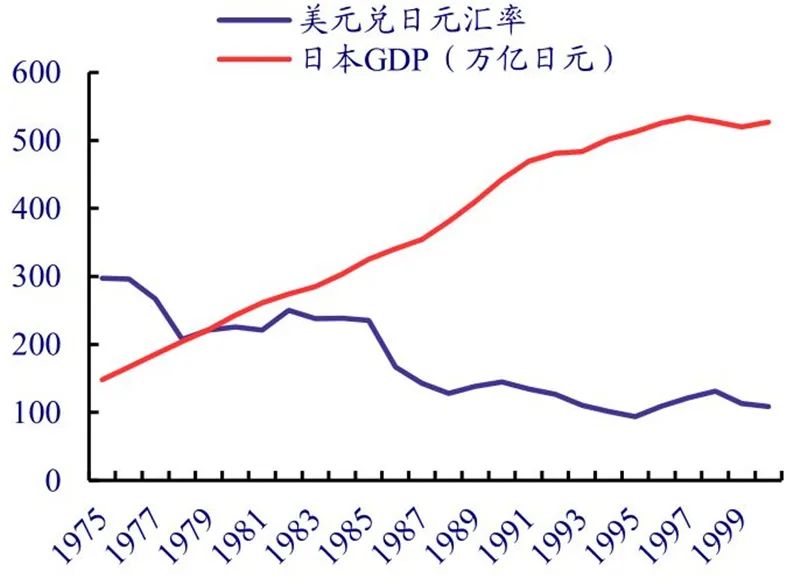

日美贸易摩擦,日元大幅升值,90 年代日本经济基本停滞。20 世纪 70 年代到 80 年代上半期,全球经济快速增长,全球贸易规模不断扩大。日本逐步发展为世界第二大经济体和美国最大的贸易伙伴国,对美出口进一步扩大。到了 1985 年,日本对美贸易顺差达到历史最大值,为 93693.35 亿日元。

1986 年,日本对美出口占日本总出口的 38.4%。由于日美贸易的长期逆差,美国对日政策由扶持转为遏制。1985 年,日美签订“广场协议”,其主旨就是“推高日元,贬值美元”以此来缓解美国的贸易逆差。日元在短时间内大幅度升值,日本产品的国际价格竞争力丧失,导致以出口为导向的日本经济受到了严重打击,日本经济在 90 年代基本陷入停滞。

美对日发起反倾销诉讼,日本半导体份额被抢占。1985 年,美国对日本半导体产业发起了低价倾销诉讼。1986 年,日美签订了《日美半导体协议》,该协议限制了日本电子产品在美国的销售价格和市场份额,同时要求日本开放 20%国内市场给美国电子产品。

1987 年,美国政府以日本未遵守协议为由,对日本部分电子产品征收了 100%报复性关税。1991 年,日美续签了五年期的新半导体协议。这一系列限制性措施使得美国半导体企业的竞争力有所恢复,韩国半导体产品异军突起。日本半导体的市场份额在 1986 年后停止增长,在 1990 年后,其市场份额迅速被韩国、中国台湾抢占。

▲日本对美贸易顺差及出口占比

▲日本对美贸易顺差及出口占比

▲汇率与日本 GDP

▲汇率与日本 GDP

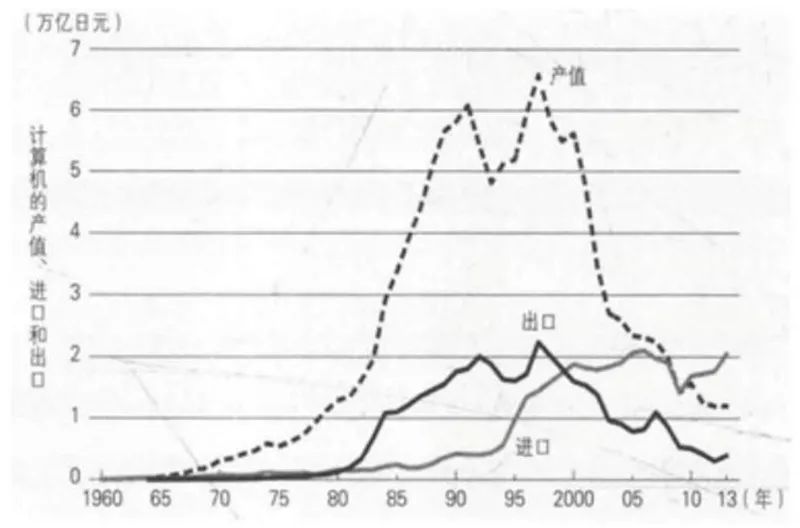

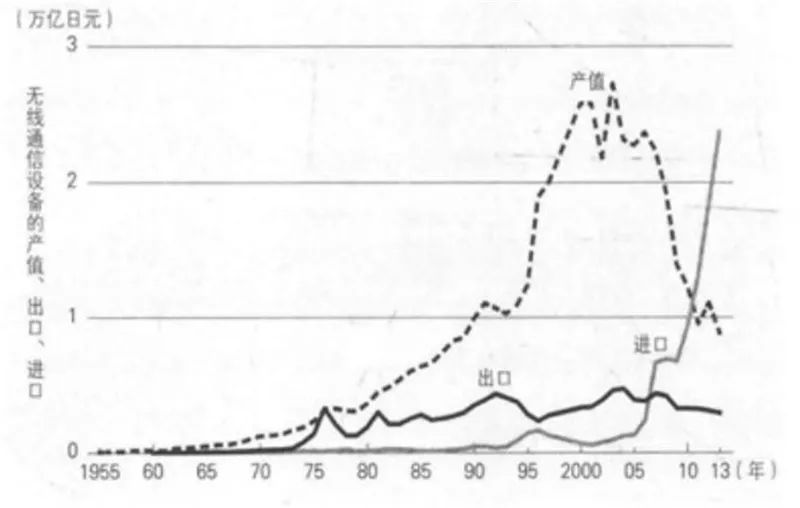

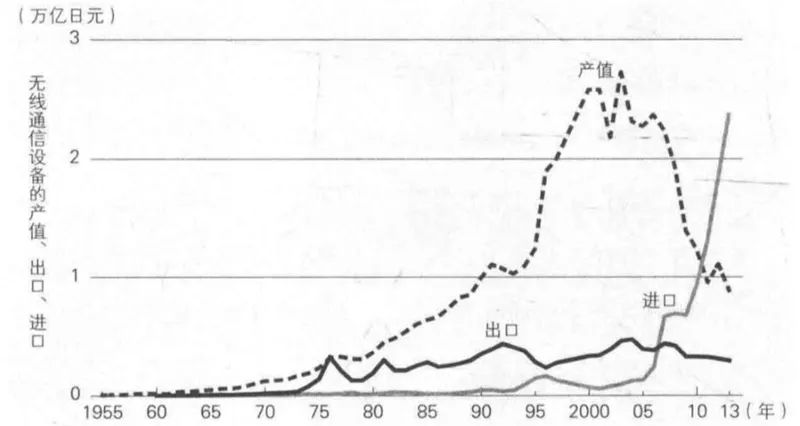

1985 年“广场协议”签订后的 10 年间,日元币值平均每年上升 5%以上,日币升值导致日本电子产品在国外市场价格上升,失去了价格竞争力,直接打击了出口。在无线通信设备市场,在 1985 年后日本无线通信设备出口基本不再增长。而在日本具有传统优势的家用消费电子领域,VTR 产品的出口额骤减,在 1985 年前后形成了“倒 V 型”。

▲日本计算机产值、进出口情况

▲日本计算机产值、进出口情况

▲日本无线通信设备产值、进出口情况

▲日本无线通信设备产值、进出口情况

采用独立标准,脱离全球产业链,保护本国市场

。日本采取了与国际标准不同的产品设计标准,变向保护了本国市场,却脱离了全球产业链。在国际分工合作的趋势下,日本丧失了自己的角色,无法参与到国际合作中。在计算机方面,日文处理成为海外品牌计算机进入日本的障碍。1982 年日本电气 NEC 发布的 PC-9800 将汉字做为一种硬件进行了加载,这与国际通用模式难以兼容。

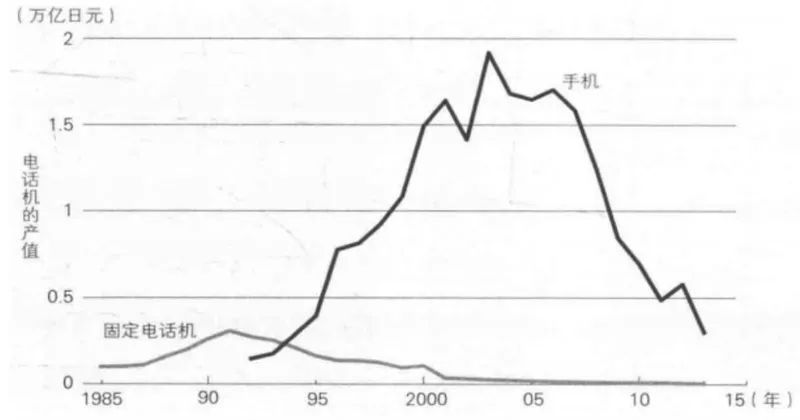

在进入 21 世界后,随着智能手机的出现,日本手机彻底失去了竞争力,手机产值在 2003 年后逐渐下跌。

▲日本手机产值历史变化情况

▲日本手机产值历史变化情况

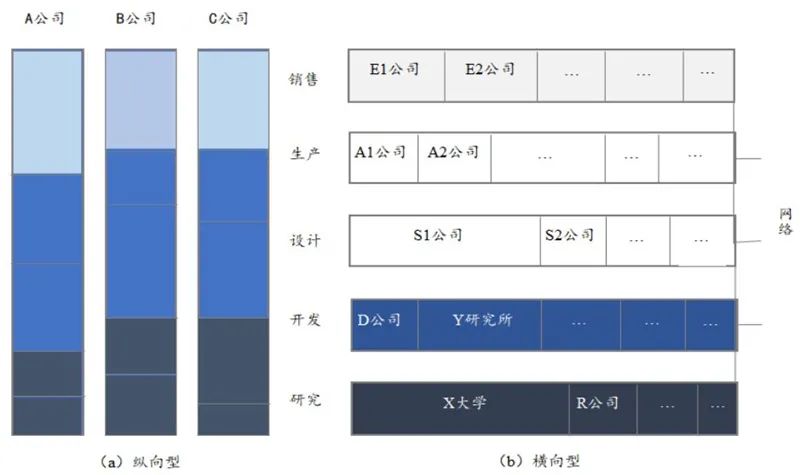

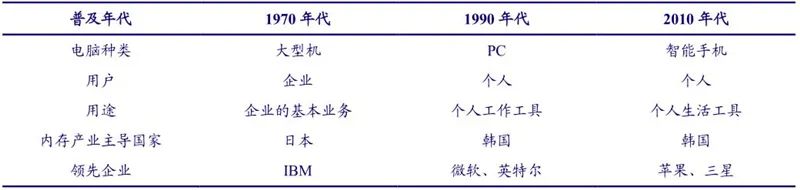

固守纵向联合型经营理念,日本电子企业隐忧重重

。从 20 世纪 80 年代后半期开始,世界电子产业出现了设计和制造分工的经营模式。日本企业却对这种分工方式抱有抵抗心理,固执地坚持纵向联合和独立经营。从大型机向个人消费电子产品的转变是促成设计制造相分离的水平分工模式的一大原因。在大型机时代,由一个企业独立完成计算机的设计和生产能够保障大型机的使用寿命和稳定性。

但到了个人计算机时代,产品更新换代更频繁,用户对使用寿命的要求降低,对性能的要求提高。硬件、软件、处理器、操作系统可以来自不同的公司。日本电子产业没有顺应这一趋势。过时的纵向经营模式使得日本电子企业创新乏力,难以推出具有革命性的新产品。当国外厂商推出智能手机、个人笔记本电脑后,日本产品在国内也失去了竞争力。

▲纵向联合与水平分工

▲纵向联合与水平分工

4、日本电子行业衰落与分化

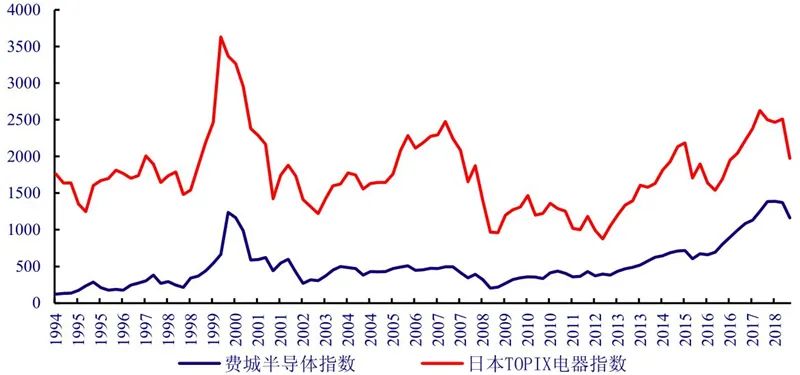

互联网泡沫破裂后,日本经济一蹶不振,电子产业走向衰落。1995-2001 年,全球资本市场经历了互联网投机泡沫,大量资本涌入互联网科技公司,造成股价虚高。电子产业也受到了影响。费城半导体指数是全球半导体景气程度的主要指标之一,反应了全球电子行业的兴衰,日本 TOPIX 电气指数是日本电子行业的代表性指标。半导体指数在 1999 年迅速爬升,在 2000年达到峰值,2001 年互联网泡沫破裂。

▲半导体指数在互联网泡沫破灭后大幅下滑

▲半导体指数在互联网泡沫破灭后大幅下滑

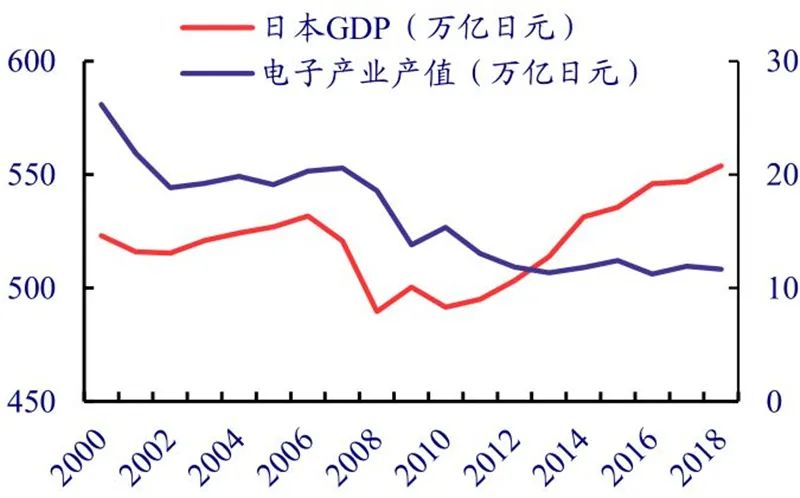

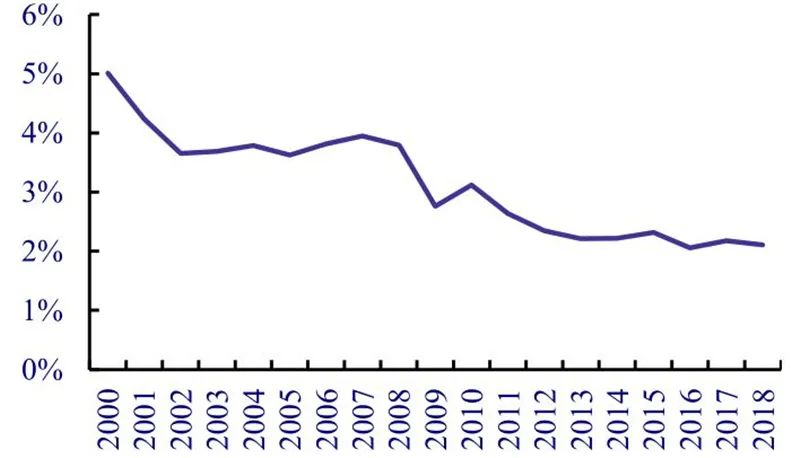

互联网泡沫破灭重创日本电子产业。2000 年,日本电子产业占日本总 GDP 的 5%,到 2018年该比例下降至 2.2%。受电子产业衰落影响,日本经济一蹶不振。尤其是 2006 年后,随着智能设备的出现,日本电子产业受到了严重打击,连带导致日本经济下滑。

▲日本电子产业与日本经济

▲日本电子产业与日本经济

▲日本电子产业占总 GDP 比重

▲日本电子产业占总 GDP 比重

传统经营理念根深蒂固,业务分离不彻底

。进入 20 世纪后,面临威胁的日本电子产业寻求转型。2002 年,NEC 将半导体业务独立出来成为子公司。2003 年,日立和三菱的半导体业务部门合并,成立瑞萨科技。在半导体成为独立部门之初,企业都计划将其转型为水平分工模式,即工厂单独分离成代工企业,但这一设想在新公司成立的时候就被管理者否决了,理由是工厂独立将丧失“制造”优势。

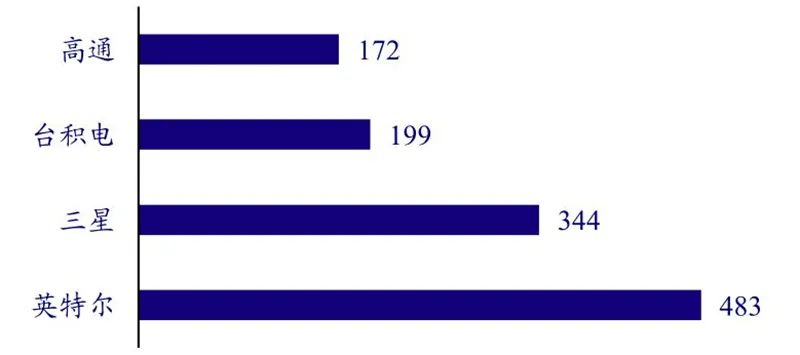

▲2013 年主要厂商半导体销售额

▲2013 年主要厂商半导体销售额

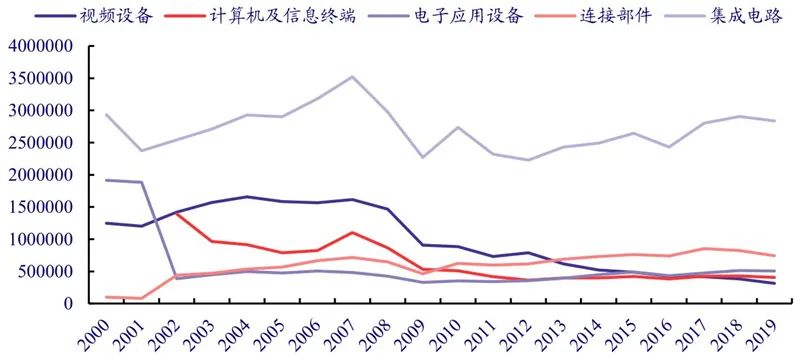

日本电子产业整体衰落,部分细分市场保持优势。日本电子产业在 2000 年后经历了两次较为明显的衰落。第一次是在2000-2002 年,由于互联网泡沫破裂导致的电子行业整体产值下滑。第二次是在 2006 年后,随着智能设备的出现,日本部分电子消费产品被淘汰出市场。

以视频设备为例,2007 年,日本出口视频设备 1.6 万亿日元,仅仅两年后,视频设备出口额就下滑至 0.9 万亿日元。在集成电路市场,日本的出口额也出现了大幅下滑。日本电子产业开始分化,向细分市场发展,在电子应用设备和连接部件市场,日本产品仍具有优势,其出口额在稳步缓慢上升。

▲日本电子产业细分市场出口额(百万日元)

▲日本电子产业细分市场出口额(百万日元)

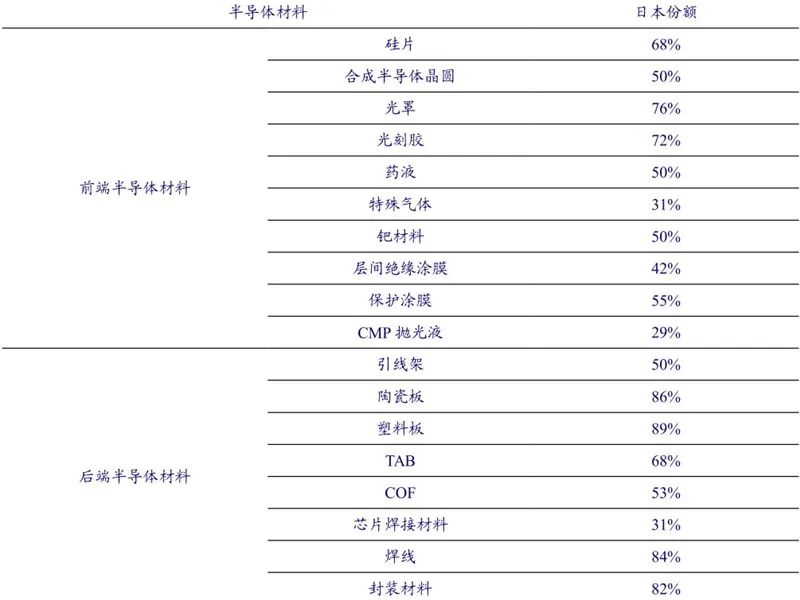

日本电子产业在电子元件、材料和精密设备市场实力强劲 。现如今,虽然日本电子产业已没有在巅峰时的盛况,但日本企业对质量和可靠性的追求,使其在电子元件、材料和精密设备市场仍具有强劲实力。在电子元件领域,日本厂商在多层陶瓷电容器、电阻和电感市场都有绝对优势。在材料领域,日本在半导体原材料方面具备技术优势,日本生产的半导体基础材料纯度高、质量可靠。在精密设备市场,日本在多个关键环节具有近乎垄断的地位。日本电子产业在这三个的市场份额都具有较大优势。

▲2016 年日本厂商电子元件市场份额

▲2016 年日本厂商电子元件市场份额

▲2017 年日本厂商半导体材料市场份额

▲2017 年日本厂商半导体材料市场份额

1、贸易摩擦不是决定性因素

客观说美日贸易摩擦对日本电子行业发展产生了较大的影响,一方面使得日本电子终端产品出口受到了较大抑制,另一方面对于日本电子产业向上游零部件、材料领域转移起到了加速作用。美国通过限制本国技术外流、要求日本放开国内市场、加征关税、逼迫日元升值等手段,使得日本电子产品失去了价格优势,造成过去以终端产品出口为主的发展方式难以为继。

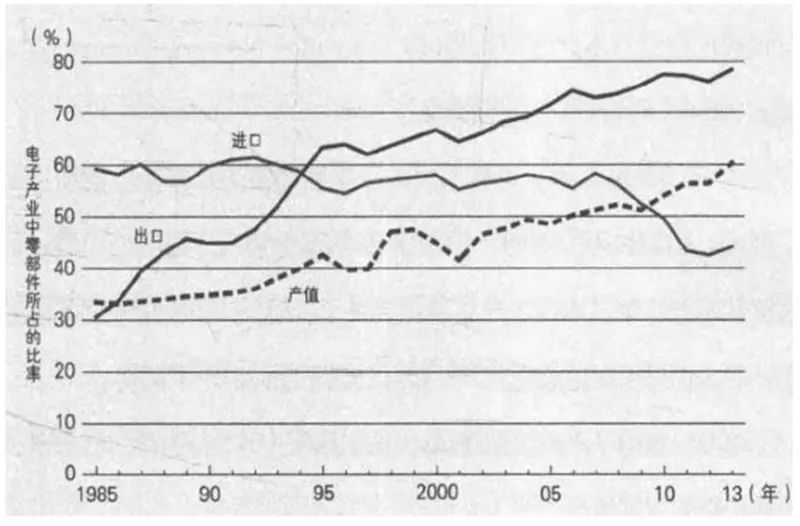

从1985 年起,日本电视机、VTR 出口大幅下滑。1985 以后日本电子产业中零部件所占比例快速提升,从 1985 年的约 30%提高至 2000年的 65%左右,到 2013 年占比接近 80%。

▲电视机和录像机(VTR )的出口额及日元汇率

▲电视机和录像机(VTR )的出口额及日元汇率

▲日本电子产业中零部件占比

▲日本电子产业中零部件占比

但是,美日贸易摩擦对日本电子产业的衰落与分化不是决定性的。

首先,美日贸易摩擦的时间跨度集中在 1985-1991 年间,同期虽然日本终端电子产品的出口受到了较大抑制,但日本电子行业总体上还是处于上升通道,行业产值从 1985 年的 17 万亿日本提高到 1991 年的 24 万亿日元,2000 年达到 26 万亿日元。其中内需增长贡献主要力量,但出口总体上也有提升。

从技术水平的提高、新产品的推出、企业的国际化等角度,日本的电子行业在上世纪 90 年代都有大幅的提高。一些生产基地转移到了海外,这是 90 年代后期日本电子产业产值增长缓慢的另一个原因。日本电子产业真正衰落主要还是 2000 年以后开始的。

其次,从产业结构升级视角看,贸易摩擦后日本电子产业的演进规律是从终端产品向上游核心零部件以及设备的进化,其本质上是从低端低毛利产品到高端高毛利进化的过程,日美贸易摩擦虽然具有加速作用,但不是这一进化的根本原因。

▲日本电子产业的产值、内需及贸易情况

▲日本电子产业的产值、内需及贸易情况

2、创新才是关键

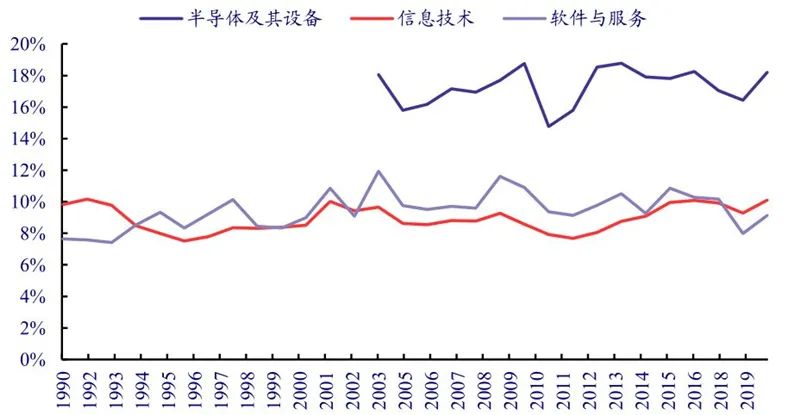

电子行业是科技行业的基础与重要分支,科技行业的基本特征是依赖于创新建立壁垒,从而在竞争中取得先机。创新又可以分为技术创新与模式创新。纵观全球电子行业发展历史可以看到,目前在电子行业领先的国家无不是在创新方面把握住了机遇。

美国在全球电子行业的垄断地位本质上源于其对技术发展潮流的引领,从晶体管的发明,到计算机的诞生,再到后来互联网革命与智能手机兴起,美国一直都是技术创新的引领者。

即便是科学技术水平全球领先的美国公司,其研发支出/营业收入并未随着行业技术日趋成熟而下降。模式创新同样会颠覆市场的格局,韩国、中国台湾电子行业在上世纪八九十年代后迅速崛起,一个重要原因是把握了电子行业全球产业链分工的机遇,采取了水平分工的模式,从制造环节为切入点,逐渐建立起行业的领先地位。

日本电子产业衰落与分化深层次原因是没有把握产业创新趋势。

一方面,日本没有抓住科技创新的趋势。在 1985 年之前大型机时代,日本电子制造业处于鼎盛时期,当时日本 DRAM 半导体的全球市占率接近 70%。

苹果智能手机的出现,更是替代了很多传统的电子产品,如闹钟、手表、相机、游戏机、导航仪、摄像机、CD、DVD、录音笔、电子词典等,而这些都是日本电子产业的优势领域,苹果完成了对日本电子产品的降维打击。

▲美股科技行业长期保持较高的研发费率长期较高

▲美股科技行业长期保持较高的研发费率长期较高

▲DRAM 行业市场格局

▲DRAM 行业市场格局

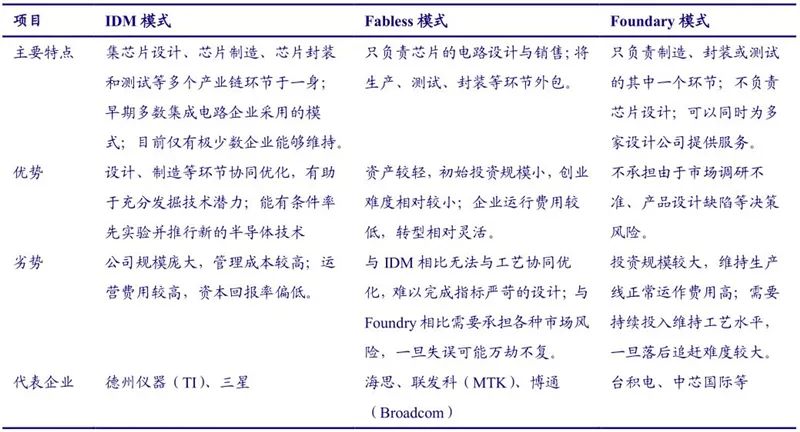

另一方面,忽视产业内水平分工的模式创新是日本电子企业失败的另一个重要原因。上世纪 80 年代,电子行业出现了几种新的分工模式,包括 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundary模式。设计与制造的分工逐渐盛行,自身没有工厂的 Fabless 设计公司和专门提供半导体生产服务的代工企业分工合作的生产方式慢慢地发展了起来。

日本的半导体企业没有采用这种设计和制造分工的方式,仍然坚持垂直一体化的生产方式。这样做的结果是当销售额减少的时候,由于前期的巨额投资,折旧费用依然庞大,导致企业利润承压,对后续的生产经营造成影响。

▲半导体芯片行业的运作模式

▲半导体芯片行业的运作模式

3、举国体制是实现追赶的有效方式

举国体制是实现电子行业追赶的有效模式。日本电子行业起步并不高,1950 年之前日本电子产业非常弱小,只是借着美国在战后的支持从收音机开始做起。

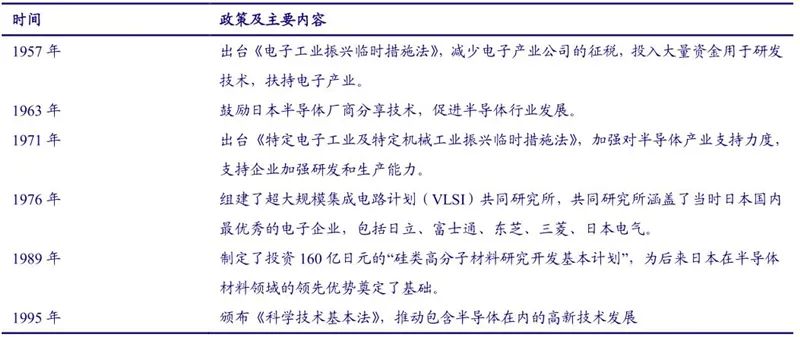

1957 年日本政府制定的《电子工业振兴临时措法》,通过立法扶持电子产业,减少电子产业公司的征税,投入大量资金用于研发技术。1963 年,日本政府要求 NEC 将获得的半导体技术与其他企业分享,由此三菱等企业也开始进入半导体产业。1971 年颁布《特定电子工业及特定机械工业振兴临时措施法》,强化了发展以半导体为核心的电子产业的力度。

1976 年组建了超大规模集成电路计划(VLSI)共同研究所,共同研究所涵盖了当时日本国内最优秀的电子企业,包括日立、富士通、东芝、三菱、日本电气。这些企业组建了联合实验室,打破了企业界限,合力研发新技术和新产品。在共同研究所的推动下,日本的技术创新一直领先于其他国家。1976 年启动“DRAM 制法革新”国家项目。1989 年制定了投资 160 亿日元的“硅类高分子材料研究开发基本计划”,为后来日本在半导体材料领域的领先优势奠定了基础。

▲日本电子产业主要政策

▲日本电子产业主要政策

保持技术与市场开放,融入全球体系对行业长远发展至关重要,这也是国内双循环为主的背景下需要特别注意的问题。根据《日本电子产业兴衰录》,日本第二代手机曾在“锁国”状态下繁荣发展。彼时,手机具有多种通信技术规格,从全球范围看,GSM 是主导,2G 技术中80%都采用 GSM 规格。但是,日本却采用了一种独特的规格 PDC。独特的技术规格使国外的手机厂商无法进入日本,日本的手机厂商也很难打开海外市场,在国内市场日本手机厂家的生存环境还是十分安逸。

后来,以美国苹果手机为代表的智能手机进口量从 2005 年左右开始不断增多,导致无限通信设备的进口额激增,但是出口依然微乎其微,最终导致无限通信设备的贸易赤字在 2013 年左右超过了 2 万亿日元。同期,日本国内无线通信设备的产值快速下降。

▲日本无线通信设备的产值、出口及进口额

▲日本无线通信设备的产值、出口及进口额