她没有豪宅,没有奢侈物件,甚至主动放弃了更好的生活,只为报效祖国。但却拥有最矜贵的骄傲与自尊。或许,这就是真正的中国贵族。

——

智囊导读

文|小左 授权发布

来源|视觉志(ID:QQ_shijuezhi)

01

关于什么才是真正的贵族,有很多讨论。大多人最先想到的是要“有钱”。

但有这样一个人,他被外国人称为“

中国原子弹之父

”,却在死后才得以正名。

他舍弃法国的大好前途回国,却从未亲眼见证自己的科研成果。

他和夫人一生都住在古旧小区毫无装修的老宅中,除了满室书香,毫无奢侈物件,这就是

钱三强。

而你或许不知道,在他这样起伏的人生中始终有个女人,或许她不如他广为人知,但她被称为“

中国居里夫人

”。

她为人低调,却是真正的贵族。

她就是——

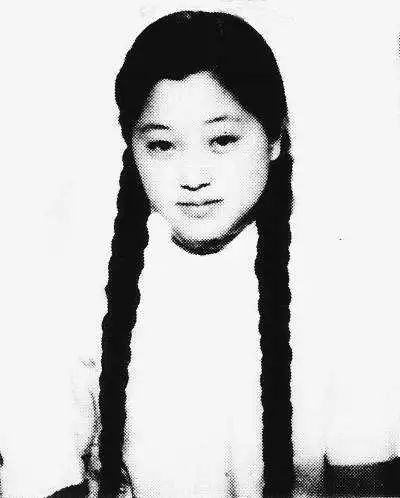

何泽慧

。

02

何泽慧出生堪称簪缨世家的名门望族,清朝三百年,这个家族出过十五名进士,二十九名举人,山西人讲话,“

无何不开科

”。

如今苏州的网师园,曾是何家私宅,正是何泽慧无私地把它献给了国家。

何泽慧的八个兄弟姐妹中,共出了4位著名的物理学家、一位植物学家、一位医学家。

何泽慧自小聪慧,当年清华物理系招生,她是唯一的“女状元”。她后来回忆:

“考浙江大学的人有800多,我报考的是物理学系,他们取的只有我一个女生,你说我的运气好不好?清华大学人多而且特多,一共有近3000人,清华的希望小得不得了!”

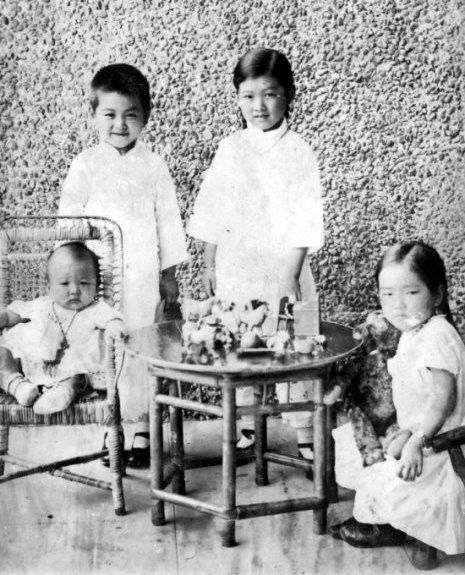

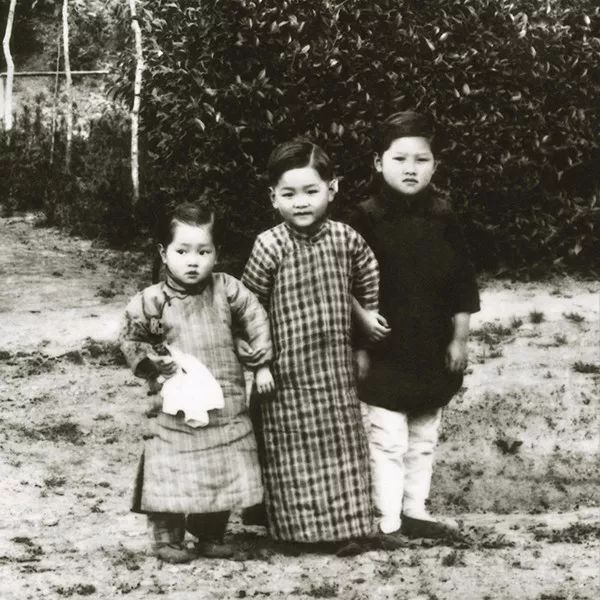

童年的何怡贞、何泽明、何泽慧

后来,她选择去了清华。

也是在这里,她和钱三强两个人相识相恋,被称为“

清华的金童玉女

”。

03

恋爱并没有耽误何泽慧的学业。

当时中国的大学宽进严出,清华的课业尤为繁重。

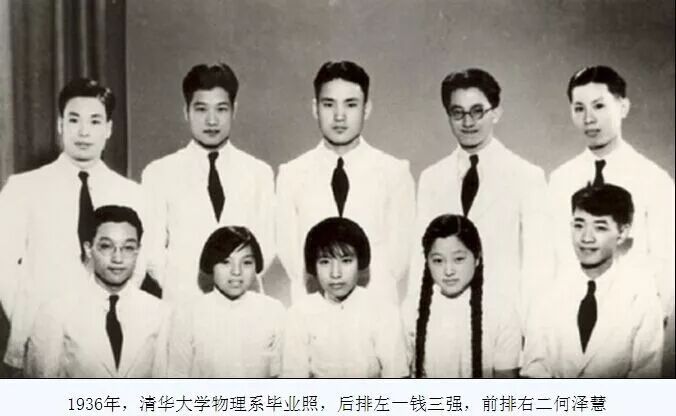

最终物理专业只有10人顺利毕业,

何泽慧是第一名,而第二名,正是她的丈夫,钱三强。

清华毕业后,钱三强前往法国留学,跟随居里夫人的女儿学习。

而何泽慧当然不会甘于只成为“背后的女人”,她有足够的能力与爱人并肩而立。

何泽慧很有报国热情,随着战争爆发,她和几位男生一起去到南京军工署求职,希望以自己的专业报效国家。

但几位男生被留下了,成绩更好的何泽慧却因为是女性被拒之门外。

她不会坐等机会到来,于是她决定出国深造。

出国前她得知,德国柏林高等工业大学技术物理系的系主任曾经在南京军工署当过顾问。

于是,她到德国后直接找到了这位系主任,希望进入技术物理系学习。

没想到马上被拒绝了。

技术物理系主任说:这个不大可能,因为我们技术物理系是个保密的系,是不可能吸收外国人的,尤其更不可能吸收女性来学弹道专业。

但何泽慧不服输。

她据理力争:

你可以到我们中国来当我们军工署的顾问,帮我们打日本鬼子。我为了打日本鬼子,到这里来学习这个专业,你为什么不收我呢?

最终她说服了系主任,成为第一个就读于该学校的外国学生,也是该专业第一个女性。

刚毅勇敢,不卑不亢,这就是一个强大的女性,一个真正的贵族。

04

后来德国爆发战争,她与钱三强只能通过书信交流。

因为战争的关系,书信不能封口,且仅限25个字,就这样通信两年,钱三强鼓起勇气,写了一封后来看来影响了近代中国物理学界的信。

是钱三强给何泽慧的求婚信。

钱三强在信中说道:“经过长期通信,我向你提出结婚的请求,如能同意,请回信,我将等你一同回国。”

她的回复很简单:“感谢你的爱情,我将对你永远忠诚,等我们见面后一同回国。”

半年后,何泽慧只提了一个箱子只身前往法国,和钱三强完婚。

不久,他们一起合作发现了铀核裂变的新方式——

三分裂和四分裂现象。

在国际科学界引起很大反响,她被西方媒体称为“中国的居里夫人”。被外国科研团队集体争抢。

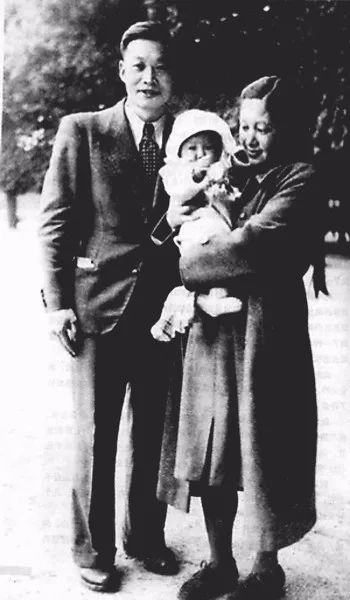

而抗日战争爆发后,当时已在国外享有盛誉的钱三强何泽慧,带着仅7个月大的女儿毅然回国,支援祖国的核物理研究工作。

夫妇二人为祖国的核弹事业贡献突出。

当年氢弹爆炸成功。第二天,法国法新社科学编辑赛尔日•贝尔发表文章写道:“人们认为钱三强是中国的核弹之父。”

那时,两位科学家正是风华正茂之年。

钱三强主持了我国核弹事业的发展,而何泽慧也屡次为国家做出突出贡献。

让中国在多领域中不落于强国之后,她的科研项目还获得首次国家自然科学奖。

但因遭同僚妒忌,无奈被调整岗位,何泽慧曾被安排在实验室扫厕所,打扫卫生。

后来又和丈夫到陕西农村参加劳动改造,5年的科研黄金时期就这样度过了。

无论是被命令扫厕所,还是在偏远农村,都没有让何泽慧败下阵来。

这位坚强的女性,等到了重回科研领域的那一天。

5年后,她再次主持科研工作,马上意识到当时中国空缺的科研领域,大力支持发展,推动了中国宇宙线超高能物理及高能天体物理研究的起步和发展。

05

后来,国家决定为科学家们正名。被誉为“中国原子弹之父”的钱三强表示:

“中国原子弹研制成功决不是哪几个人的功劳,更不是我钱三强一个人的功劳,而是集体智慧的结晶。外国人往往看重个人的价值,喜欢用‘之父’、‘之冠’这类称谓。”

而何泽慧更是。中国又有几人知道她姓名?

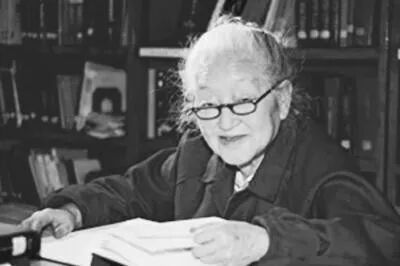

钱三强离世后,何泽慧拒绝搬到条件更好的院士楼,就一直守着他们1955年搬进来的这套老房子,屋里的陈设,也丝毫没有变动。