在一篇脍炙人口的专业论文中,

莫米利亚诺

尝试捕捉四世纪的根本脉络:

“四世纪的核心特征是,

教会开始作为同国家进行竞争的组织形态

浮现出来,从而吸引了受教育和有影响力的人。国家尽管试图规制所有事情,却无力阻止或者压制来自教会的竞争。如果投身教会,一个人事实上就可以逃脱国家的权威。如果喜欢权力,一个人也很快就会发现,在教会能够找到比国家更多的权力空间。教会吸引了大部分有创造力的心灵,比如西方的圣哲罗姆、希拉里乌斯(

Hilarius of Potiers

)、圣奥古斯丁和东方的阿塔纳西乌斯、约翰·克里索斯托姆、格里高利(

of Nazianzus

)和凯撒里亚的巴西尔;

这些人都是天生的统治者,而且是一种特殊类型的统治者,这种类型的统治者除了学者型的皇帝朱

里安之外,在帝国皇帝宝座上几乎是找不到的

。他们融合了基督教神学和异教哲学,融合世俗的政治能力和对不朽价值的稳定信仰。他们可以教导有学识者和无学识者如何行事,由此而改造着越来越多人的日常存在的外部特征和内在意义。”

公元四

-

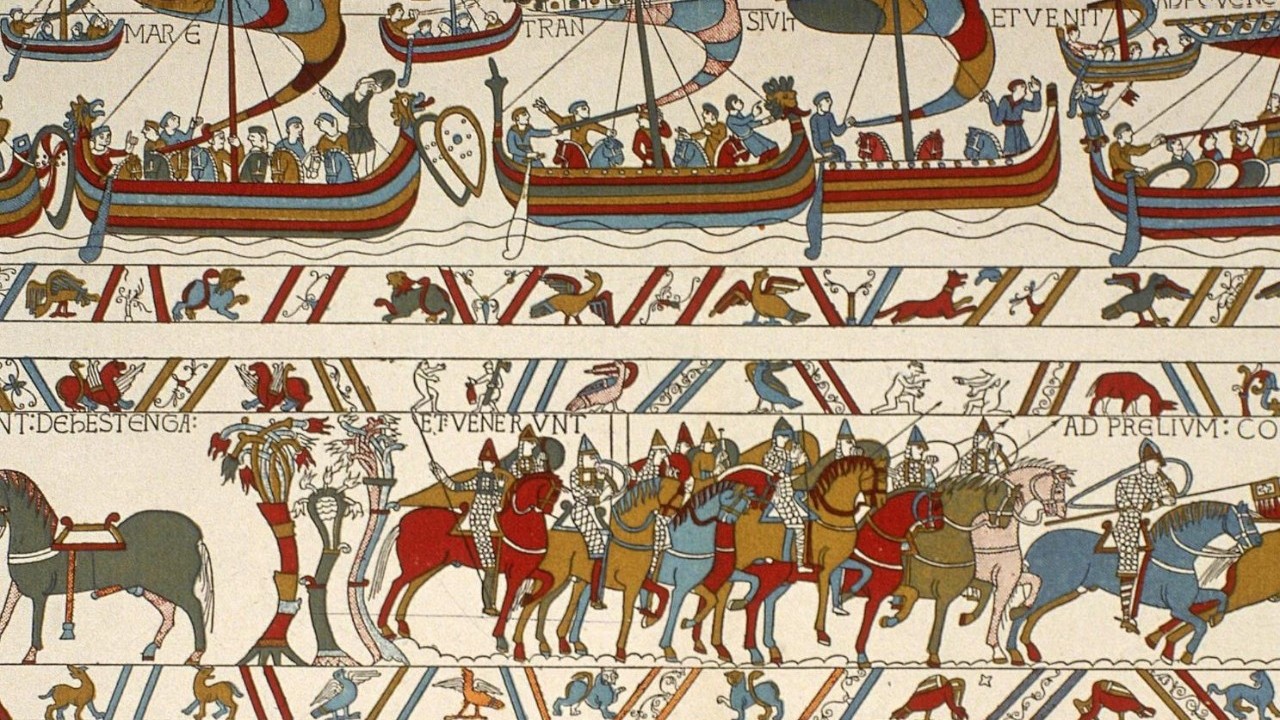

五世纪的基督教所面临的不仅仅是与古代异教的争端,而且还有一股新的势力,即

野蛮人

。这股势力对基督教会的担纲者提出了更具政治色彩的任务。

根据莫米利亚诺的观察:

“野蛮人一旦进入帝国,异教社会和基督教社会之间的冲突也就改变了面相。一种新的因素进来了。异教徒和基督教徒在应对野蛮人问题时,究竟谁做得更好,这还有待考察。从公元四世纪结束时开始,人们便要求教会不仅要驱除魔鬼,也要

驯服野蛮人

。

野蛮人便是当日的问题所在,仅次于撒旦

。和魔鬼一样,野蛮人也遍布各个角落,不过和魔鬼不同,野蛮人不是任何简单的令谕就能够驱除的。在这个问题上,教会必须小心谨慎,应对不同的形势:它必须证明自己对于异教徒的优越性。”(ibid)

在这个时段,我们遇到了

古代晚期摄人心魄的一幕

,涌入帝国的野蛮人是异教与基督教的共同敌人,但是,他们并没有使异教与基督教团结起来一致攘外,反而加剧了双方的敌意:基督教会与异教政府都试图获得对这些野蛮人的统治权,为此不得不竭尽所能,展示各自的统治能力和政教理念。在这场争夺治权的“

三国演义

”中,基督教对于野蛮人并没有很深的敌意,主教们的敌人是罗马帝国,与之相比,野蛮人倒显得友好很多。

莫米利亚诺说:

“圣奥古斯丁本人并不十分肯定帝国就是一个好东西。他的学生奥罗修斯(

Orosius

)则在一段意图生动的文字里谈到了那些更加愿意生活在野蛮人统治之下的人们。法兰克的神甫塞尔维安乌斯(

Salvianus

),也就是写于

450

年的

De gubernatione dei

的作者,也对

日耳曼人的品质

有着深刻的印象……

野蛮人作为解放军进入帝国

的画面尽管是对史实的奇怪扭曲

,

然而,我们也必须考虑到,在西部,对野蛮人的心理抗拒并不像东部那样强大……在西部,教会为削弱帝国提供了助力之后,便倾向于同野蛮人合作,甚至倾向于以野蛮人的领导取代罗马权威。”(

ibid

)

耐人寻味的是,早在两百年前,罗马帝国的候补执政官塔西陀在他撰写的《日耳曼尼亚志》中就第一个对野蛮人唱起了赞歌,只不过,他的念想并不是希波主教的“

civitas dei

”,而是帝国贵族的

“

res pu

blica

”

。

公元四世纪以后的这段帝国史、教会史与基督教神学思想史共享同一种背景:将帝国境内的野蛮人改宗基督教,藉此使其罗马化,这是

君士坦丁和查士丁尼

之间这段历史的主要目标,是由

主教、神学家和基督徒皇帝们

担纲完成的,其意图与其说是拯救罗马帝国,不如说是以的新方式和秩序把持一个新罗马。

—finis—

漫漫冬夜,阿提卡乡野蛰居的日子,草草写下这些笔记,是为“阿提卡之夜”。

Aulus Gellius,

Noctes

Atticae

,Praef, 4