【每周一书】是由单向空间编辑部推出,代表着单向空间选书标准的栏目。每周,由单读公号、单读 App、单向街书店公号三个平台发布,每一本书都是我们的郑重之荐。我们希望通过【每周一书】,带你在新书之海拾贝;更希望通过【每周一书】,我们能共同跃出书海,奔向这个时而躁动不安,时而寂静无语的世界。

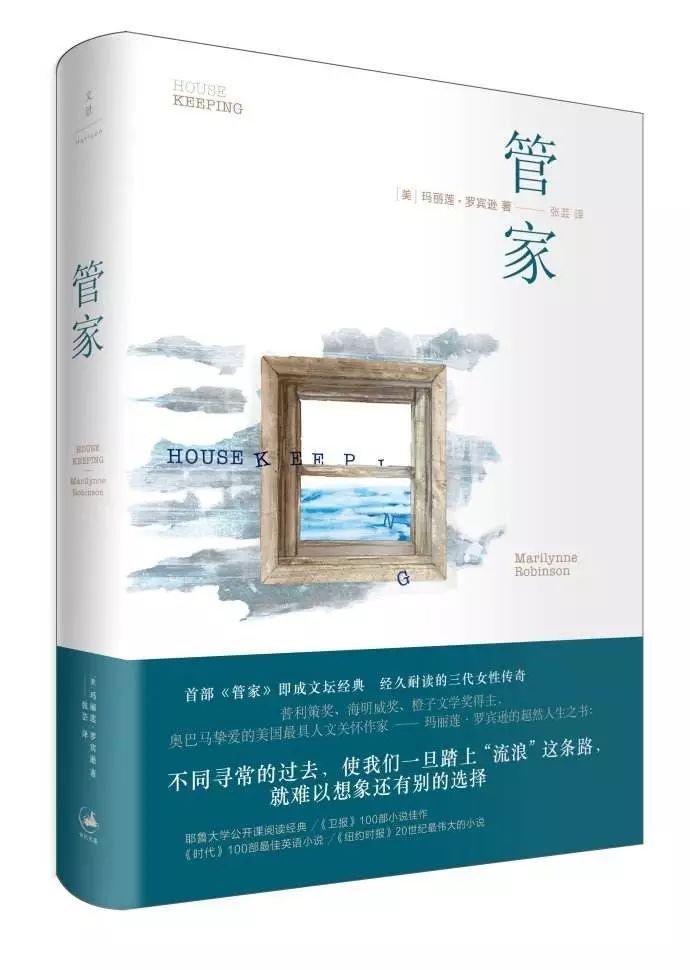

《管家》是美国作家玛丽莲・罗宾逊于 1980 年出版的小说处女作,讲述了一对小孤女的成长历程。指骨镇是爱达荷州一个偏远、潮湿、不宜生存的湖边小镇,镇旁的湖底,沉睡着露丝和露西尔未曾谋面的外祖父,和她们的母亲。照顾这对姐妹的人不断来去,外婆去世,姑婆离开,当她们终于等到姨妈西尔维的到来,又发现西尔维只向往流浪的旅途。

非同寻常的过去,带给这个家庭的三代女性复杂而无法厘清的内心世界。小说通过露丝的声音,把浸透她们的孤寂、哀伤和迷惘娓娓道来。瞬间的、零散的、细微的感受,在充满诗意的文字中无限放大。日渐成长的姐妹意识到,她们必须独立地选择未来的生活:是回归日常,还是永远流浪。

一旦踏上流浪之路,就难以想象还有别的选择

关关

“我发现自己读的很慢,然后越读越缓慢——这不是一本急着要读完的书,因为它每个句子都让人心旷神怡。”这是书封上多丽丝•莱辛的推荐语,也是这本书上首先印入我眼底的句子。

在读到第十四页的时候,我第一次回想起这句话。“譬如,她把三个角夹在晾衣绳上后,床单开始在她手中起伏腾跃,翻飞颤动,发出耀目的光,这件物品的挣扎,欢快有力,宛如裹了寿衣的灵魂在跳舞。”这是孀居的外祖母在晾晒床单,黑色丧服的沉重,是否也会被白色床单的清爽欢快所消解?在风的鼓动下,翻飞的床单中有一种生气勃勃的力道。而生活随着丈夫去世归于沉寂的外祖母,是否也在床单的挣扎中感受到生的活力?

罗宾逊从不浪费任何一个场景,不管是花三个长段落,还是一句话,她总是用精准而优美的文字,最大限度地发掘出一个场景能引发的所有感受。譬如说,湖中漂浮的细软泥沙,像“溺水的头发”。简短的文字中又细滑,柔软,潮湿的触感,泥土的气息,和慵懒宁静的水流声。而她的形容和比喻太凝练,以致于很难从中把不同的感官体验一个个抽离出来。视觉,嗅觉,触觉,听觉等等混合在一起,难以分辨。因此,这样的场景更接近真实世界。

玛丽莲・罗宾逊

但是,慢下来读,回过头再读,也并不能把这些感受一一厘清,反而会发现更多谜团。譬如,露丝的讲述不仅仅来源于她的观察和想象,还精准地出现了许多属于他人的最私密的时刻。外祖母在风中晾晒床单的时候,她还没有出生,她的母亲还没长大。但是露丝的眼睛能够穿越时间和空间的边界,自由地在他人的灵魂中穿梭。在露丝的冥思和想象中,展现了这个家庭三代女性细微而隐秘的感受,和缠绕在她们身上的家族命运和独特联结。

在外祖父因为火车失事葬身湖底之后,这个家里完全失去了男性的影响力,女性的沉静,古怪,内敛,冷淡等等特质,一代代传了下来。一起传下来,并且不断累积的,还有对逝去亲人的回忆和哀伤。露丝的母亲海伦和姨妈西尔维,都选择了自己的丈夫,再从他们身边逃开。一个开着车冲进了湖底,另一个把归宿永远寄托在不同的火车车厢里。而渐渐长大的露丝,也不得不选择自己的命运。是回归日常,还是背负着家族的悲剧历史,在回忆、忧伤和不安中,永远地流浪。

在露丝的流浪中,穿梭于火车车厢之间,只是很小的,并不重要的部分。她的灵魂早在她的身体之前,已经开始在她的亲人和万物的灵魂中流浪。在她选择不对流淌在血液中的伤逝视而不见时,在她决定看到冰冷的湖底,外祖父、母亲和火车与汽车的残骸混在一起时,当她感受到年轻的外祖母是如何用力拉扯着被风吹起的床单时,她的命运就已经注定了。她不能再否定自己非同寻常的过去,假装可以跟那些生活正常而平淡的人一起。正如书中所说,“我们是流浪的人,一旦踏上这条路,就难以想象还有别的选择。”

露丝的故事想要表达什么,无法用一两个简单概念总结。女权主义、家园主题,宗教情感……这些似乎贯穿始终,但也始终显得不够重要。唯一重要的,大概是一个孤独灵魂在宇宙中的流浪。露丝疏离的声音,在这个单调的世界上撕开了一道口子,没有什么她的感受不能触及,没有什么她的语言不能描述。

《管家》封面

管家(节选)

玛丽莲·罗宾逊

那年夏天,露西尔仍忠于我们。即便我们是她的头号麻烦,但也是她唯一的避难所。她和我形影不离,每时每刻,无论什么地方。有时,她一味静默,有时她会对我说,我走路时不应该看着地(我的姿势与其说意在掩饰,不如说是在承认我日渐过高的身形,并为此道歉),有时我们会努力回忆母亲,可分歧的地方越来越多,甚至为了她长什么样而吵起架。

露西尔的母亲整洁有序、活力四射、明白事理,是一位孀妇(我从不知道或她未能表现出来),丧生于一场意外。我的母亲过着一种严格简化、局限的生活,那不可能要求她投入大量注意力。照料我们时她不冷不热,让我觉得她也许本喜欢更孤独的生活——她是抛弃者,不是被抛弃的那个。

至于飞入湖里那件事,露西尔宣称是车子卡住了,海伦加速太猛,导致失控。倘若是那样的话,她为什么把我们留在外祖母家,还有我们的所有行李?她为什么驶离公路、把车开到草地中央?她为什么不只把自己的钱,还连手袋一块儿给了帮助她的那些男孩?露西尔指责过我一次,说我试图为西尔维辩护而诋毁母亲。话落,我们俩沉默了半晌,后悔做出这样的比较。

此图系资料图片,和书籍无关

事到如今,我们明白,虽然这一定局不是特别教人放心,但西尔维是我们的。我们的母亲扫地除尘,不让我们的白短袜弄脏,给我们吃维生素。她带我们到这儿来以前,我们从未听说过指骨镇;把我们留在门廊上等待外祖母前,我们对她一无所知。

以前,在本该睡觉时,露西尔和我常常望着母亲坐在沙发上,一只脚塞在身下,一边抽烟一边读《星期六晚邮报》。最后,她总会放下报纸,抬起目光,直直盯着房间中央,有时见她太出神,我们中的一人会起床去喝水,确认房间里除了她没有别人。最后,我们从她腿上滑落,和那些富有责任感、大力主张规矩和平衡饮食的杂志一样。

西尔维永远不可能真正教我们吃惊。诚如我们有时所意识到的,如今我们在西尔维的梦里与她相遇。在所有逃学的日子里,我们去的地方,也许没有一处是她在我们出世前没有去过的。所以,我们不能解释的事,她无须解释。

譬如有一次,我们在林中待了一夜。那是星期六,我们穿了粗蓝布的工装裤,带上鱼竿和鱼篓,里面装着曲奇饼、三明治,还有折合式小刀和蚯蚓。可我们不曾计划要过夜,所以没带毛毯。我们沿着湖岸走了数英里,来到一处小湾旁,那儿的水浅而平静。那一带的水域里尽是肥美的小河鲈,活蹦乱跳,汲汲待捕。只有小孩子才会和这样的动物嬉戏,小孩子里只有我们会走那么远的路来钓鱼,兴致之高,一如去百英尺内的公共图书馆。

可我们选择了那儿,在黎明时离家,路上遇到一条肥胖垂老的母狗与我们同行,它黝黑的肚皮上光秃无毛,眼睛周围有一轮轮白圈。人们叫它“瘸子”,因为小时候它喜爱用一条腿走路,如今老了,喜爱用三条腿。它踉跄地跟在我们后面,劲头十足,视力稍好的那只眼中透出友善的光芒。我如此详细地描述它,是因为在出了镇约莫一英里后,它好像循着某种气味,消失进了树林中,再未现身。它不是一条有特殊地位的狗,它的离去,无人哀悼。然而这次郊游给露西尔和我留下的阴郁回忆,一定程度上与我们最后瞥见它肥胖的腰腿和颤巍巍、挺立的尾巴有关,它攀过岩石,钻进了迷蒙、幽暗的树林。

天气变得燠热。我们卷起裤子,翻边卷得很宽,又解开衬衣,使之可以在腰上打成结。有时我们走在狭窄的沙地边缘,但更多时候是在布满灰色圆石的湖滩上蹒跚而行,那些石头和沙果一样大小。若发现平一点的,我们用来玩打水漂。若发现鸡蛋形状的,我们投向高空,身体随之往后一转,当湖水一口把石头吞没时,我们说,我们割断了魔鬼的咽喉。有些地方,灌木与禾草一直蔓生到水边,那时我们得涉水,踩着光溜的礁石,上面有缕缕泥沙,隐微漂移,像溺水的头发,我连人带篓滑了一跤。随后我们吃掉三明治,因为那已经打湿,还不到中午,但照计划,我们会用翠绿的树枝烤河鲈,并采寻黑越橘。

岸上到处是横七竖八的浮木,有根须死缠在一起的大树干,有剥光了树皮、像缆索般细长密实的圆木,东一垛,西一摞,互相支撑堆叠,规模庞大,宛如大象墓园里的象牙和象骨。如果发现细小的树枝,我们将之折成手指长短,揣在衣袋里,准备一边走一边当烟抽。

此图系资料图片,和书籍无关

我们往北走,湖在我们的右手边。如果朝湖望去,水仿佛覆盖了半个世界。山峦,因距离而显得灰暗扁平,看似像断裂残剩的大坝,或铁釜破损的口缘,即将沸腾,源源不断把水蒸馏成光。

可我们脚边的湖纯净清澈,水底铺着光滑的石子或全是淤泥。湖中富含不起眼的小生命,和任何池塘无异,又像水坑,和缓地使寻常之物发生蜕变。唯有水流平稳、持之以恒地反复触击,筛洗乌黑、雪白、赤褐的各色小石子,才使我们被迫记起湖的浩瀚和与月亮的结盟(因为没有尘世的理由可以解释其闪烁、冰冷的生命)。

天空白茫茫的,蒙着一层高远、平滑、发光的薄膜,树木染上夜的黑。蜿蜒的湖岸,如一道悠长、平缓的曲线,通往一处岬角,越过岬角有三座险峻的岛屿,一座比一座小,将磅礴的陆地延伸至湖中心,怯怯的,像个省略号。岬角高耸多石,顶上是一片杉树林,脚下,沿边一圈狭窄的黄沙,把岬角的天然形态勾勒成一弯抽象的曲线,如精美的书法,然后再度向湖绵延而去。

我们爬下较远一侧、通往会有河鲈上钩的小湾岸边的岩壁,绕到岬角底的另一端。四分之一英里外,一座雄伟的半岛拉近了地平线,像一道路障横架在上面。唯有越过这两块陆地,我们才能望见波光粼粼的开阔湖面。夹在两者围护中的这片水域,幽亮、昏暗、腥臭,边上长着香蒲,浅水处有睡莲,还有蝌蚪和米诺鱼,更远处,发亮处偶有大鱼扑哧跃出水面追逐苍蝇。

这片湖湾与开阔水域的波流、潮汐和倒影隔离,表面像一张几近粘连的膜,万物在这儿汇聚累积,诚如在蛛网里、在屋檐下和在房子未经打扫的墙角里一样。这处地方像极了家的混乱无序,温暖、平静、充实。露西尔和我坐下,朝蜻蜓掷了一会儿鹅卵石,接着钓了一会儿鱼。一捕到鱼就开膛,从腮剖至尾,用大拇指的指甲抠出内脏,扔到沙滩上喂浣熊。

我们生起一堆小火,用翠绿的树枝穿过鱼腮,串起几条河鲈,像炙叉一样架在两根分杈的树枝上。那是我们一成不变的烤法,最糟时炙叉折断,鱼掉进火里;最好的情况,也好不了多少,尾鳍焦黑冒烟,鱼眼里却仍留着知觉尚存的微光。

此图系资料图片,和书籍无关

我们吃下的鱼,数量蔚为可观。我们在背湖处、从岩石堆长出的灌木上找到成熟的黑越橘,也吃了。我们沉溺在这些按部就班的捕食行动里,直到向晚时分才恍然意识到,我们待得太久了。如果赶紧返程,也许本可以在天全黑以前到家,可天空逐渐转暗,我们无法确切地判断时间。想到要沿崎岖的湖岸走数英里路,右手边是凌驾在我们之上的漆黑树林,左手边只有湖,我们俩都感到害怕。假如云挟来风和水波,会把我们驱赶到上面的树林中,夜晚的树林令我们恐惧。

“我们留在这儿吧。”露西尔说。我们把半截浸在水中的浮木拖到岬角上,以一块竖立的大石为墙,用浮木搭起后墙和侧墙,第三面留空,对着湖。我们折下杉树的枝条,铺在屋顶和地上。这座低矮的房子,建得马虎草率,就外表看,凌乱随意,毫无章法。屋顶两度塌落。为免把墙碰倒,我们坐着时必须把下巴搁在膝盖上。我们并排坐了一会儿,谨慎地调整四肢,异常小心地抓骚脚踝和肩胛骨。

露西尔爬出去,动手在门前的沙地上用鹅卵石拼出她的名字。夜晚似乎铸造了一种平衡。水天一色,发出灰荧荧的光。树林全然漆黑。两条陆地的臂膀,拢抱水湾,像暗黑的大浮冰,从填满夜色的山峦倾泻入湖中,却在璀璨的苍天下止步,变成了石头。

我们爬进我们的茅舍,心神不安地沉入梦乡,始终谨记必须把脚后跟贴住屁股,随时都感觉到沙地里的螨虫和苍蝇。我在一片漆黑中醒来,能摸到身旁的树枝,感到背上的湿气,熟睡的露西尔贴着我,可我什么也看不见。想起露西尔是在我后面爬进来的,她蜷缩在我和门之间,因此我攀上屋顶,翻墙出去,走到一样漆黑的夜色里。

没有月亮。事实上,似乎连天空都不见。除了湖面恒定的闪光和树林的涌动以外,只有单一、孤零的水声,脱离空间和形体,近在我耳旁,好像梦里的声音。嗞嗞哧哧,有人悄悄走近的声响——感受到一种教人胆战的企图,不明缘由地推迟了行动。“露西尔。”我说。我能听见她站起身,顶开屋顶。“你觉得现在几点了?” 我们猜不出。郊狼嗥叫,还有猫头鹰、隼和潜鸟。

浓黑的夜色下,动物来到水边,与我们相距咫尺。我们看不见它们是什么。露西尔开始朝它们扔石头。“它们肯定能嗅到我们。”她嘟囔道。有一阵,她唱起《嘲鸫山》,随后在我身旁坐下,在我们倾圮的堡垒里,纹丝不动,坚决不让我们人类的地界全盘沦陷。

此图系资料图片,和书籍无关

露西尔口中的这个故事可能不一样。她会说我睡着了,可我实际没有。我只是让天空的黑与我头脑、内心和骨子里的黑同等扩张。落在眼前的一切皆是幻影,一床被单盖住了世界真实的运转。神经和大脑受到愚弄,留给人的只是梦,梦见这些幽灵松手,放开我们的手离去,背影的曲线和外套的摆荡,如此熟悉,仿佛暗示他们应是这个世上恒久不变的事物,可实际上,没有什么比他们更易消逝。

譬如说我的母亲长得和男人一样高,有时她把我放在肩上,让我可以用手拨弄头顶冰冷的树叶。譬如说我的外祖母一边含着嗓子唱歌,一边坐在床上,我们帮她系上大号黑鞋的鞋带。这种细节纯属偶然。除了我们有谁会知道?

既然她们的心思专注在其他摆脱不掉的往事,而非我们萦绕于心头的记忆;专注在别的黑暗,而非我们所见的黑暗上,又为何偏偏撇下我们,余留的生者,在漂浮的残骸中拣选,在杂乱、不受注意和珍视的细枝末节中拣选?那都是她们消失时遗下的,只有灾难才使之变得显著。

黑暗是唯一的溶剂。天黑后,任凭露西尔踱步、吹口哨,任凭注定是幻梦一场(因为连西尔维也成了缠住我的鬼魂),对我而言,无须遗迹、遗物、空余、残留、纪念物、遗产、回忆、思索、足印或踪迹,只要可以有完美永恒的黑暗。

此图系资料图片,和书籍无关

天一露出曙光(树林的咆哮和鸟儿的啼叫早向我们发出了预告,和西尔维所言的一样),露西尔便开始往指骨镇走。她不同我讲话,也不回头。天空纯然的黑淡去隐没,慢慢漂成白色,最后,六朵暗哑粉红的云彩,高高飘浮在灰青色的天空里,地平线上泛出铁锈般的红晕。金星在这些斑斓的色彩中发出行星没有温度的白光,大地休眠得太久,让我一度觉得这所有甜美的诱惑也许会落空。属于我们这个世界的飞鸟,是那条回归线上黑色的尘埃。

“天好像一点没亮起来。”我说。“会亮的。”露西尔回道。我们沿着湖岸,比白天来时走得快。我们的背脊僵硬,耳朵嗡嗡作响。我们俩都不停地摔跤。当我们小心翼翼经过一堆突入湖中的岩石时,没在水中的石头表面覆有泥沙,我的脚打滑,整个人跌入水中,擦伤了膝盖、胁部和脸颊。露西尔拽着我的头发,拉我起来。

最后天终于变成寻常的白昼。我们的牛仔裤黏着腿,卷起的裤脚挂了下来,头发披散着,湿漉漉,缠结成一团一团。我们的手指甲和嘴唇发青。鱼竿和鱼篓掉了,还有我们的鞋子。饥饿沉重地压在我们腹内,和内疚一样。

“西尔维会杀了我们。”露西尔说,口气难以教人信服。我们爬上筑堤,来到铁轨旁,行经之处,依旧笼罩草木的薄雾凝成水滴,留下一道暗黑的足迹。脚下铁轨的枕木给人温暖、日常的感觉。我们能看见几株果树,扭曲、分叉、佝偻,贫瘠而苍老。我们选择了一条树丛间的小径,朝最近的门走去,那扇门通往我外祖母的房间。西尔维正坐在厨房,在一张凳子上,专心阅读一本过期的《国家地理》。

《管家》

[美] 玛丽莲·罗宾逊 著

张芸 译

上海人民出版社

2017-06

▼▼点击【阅读原文】,购买《管家》。