中式传统婚礼的“伴娘”与如今的伴娘是一回事吗?传统“闹伴娘”习俗是怎样产生的?它还有机会复兴吗?

文|汤瑶 赵新宇

闺蜜结婚,请你去当伴娘怎么办?

伴娘礼服虽美,在中国很多地方却意味着极高的危险系数。在这些有所谓“闹伴娘”风俗的地方,伴娘轻则遭到言语骚扰和被迫参加内容猥亵的游戏;重则可能被脱去全身衣物,受到进一步的性侵害。

▍小时候很多人都玩过输了画乌龟的游戏,也叫“画老龟”,中国某地会在伴娘全身画老龟,据说是当地“传统婚俗”

不是每个自愿接受伴娘任务的女性都“自愿”承受这样的人格侮辱,闹伴娘闹到最后,常有不堪凌辱的伴娘选择报警,喜事变成了刑事案件。对于即将承担的法律后果,参与闹伴娘的男宾却往往觉得很委屈,他们辩称这是当地的“传统婚俗”,自己最多算玩得比较过分罢了。

他们的辩解有道理吗?

中国历史上确实有过“闹伴娘”的传统婚俗,但它闹的“伴娘”与今天的伴娘却不是同一回事,而是一种很难重现的特殊职业。

若将“伴娘”视为在婚礼中引导新人礼仪的女性角色,那中国古代伴娘的历史可以追溯到先秦时期。

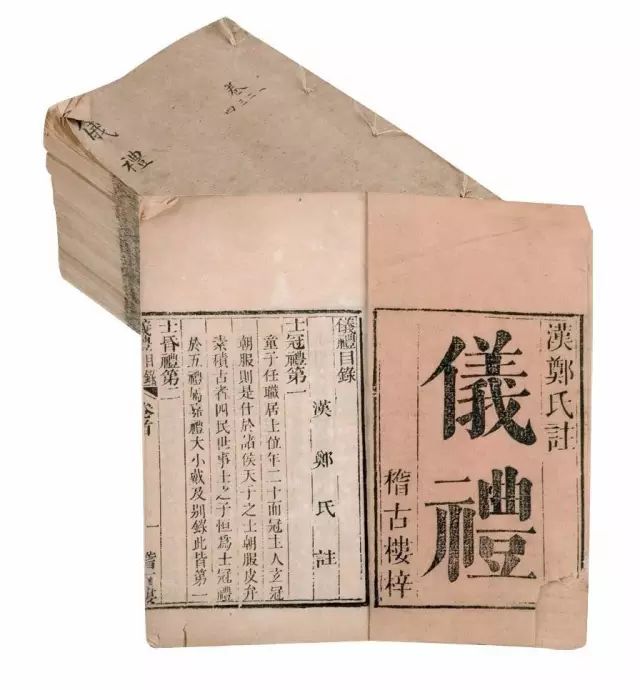

据《仪礼·士昏礼》规定,在婚礼当天,陪伴出嫁新娘的是一位“姆”和数位“媵”。“姆”是新娘的老师,负责教授新人一些基本的礼仪。

“媵”则一般由新娘的侄女或妹妹充任,她们跟随新娘到夫家,协助操持婚礼。但接下来,她们却要在婚礼结束之后——也嫁给新郎。此即先秦的“媵妾制”婚俗,“伴娘”一开始陪伴新娘,就得陪上一辈子。

▍先秦贵族礼仪指南《仪礼》,其中的第二章《士昏礼》,对于当时贵族的婚礼礼仪程序,有着十分详细的规定

进入秦汉以后,这种亲属陪嫁的“媵妾婚”逐渐消亡,女方家的奴婢接下了与之相似的角色,俗称陪嫁丫头,一直延续至近代。与“媵”相关的“伴娘”角色,则逐渐剥离出来,自宋代开始,多由职业女性充任。

▍红楼梦中亦仆亦妾的平儿,王熙凤的“陪嫁丫头”,贾琏的“通房大丫头”

两宋以来,随着商品经济的发展和社会进步,富贵人家的女佣大多已不再是人身依附的奴婢,而代之以契约雇佣关系,俗称“女使”。这助长了女性职业的大发展。

据《旸谷漫录》记载,当时东京汴梁城里的中下层居民,“不重生男,每生女则爱护如捧璧擎珠”,长大之后,根据姿色不同,教授相应技能,以供士大夫雇用。

“伴娘”也是此时发展起来的女性职业人的一种,熟知婚姻嫁娶中的一整套礼仪习俗,备富家取用,以此作为谋生的手段。

《梦梁录》中描写的南宋临安婚俗,甚至直接雇用官私妓女。妓女们手捧各色迎亲道具,在女方门前互念诗词,讨要利钱,以取吉利。这些“接引”,“讨彩头”的功能,都为后世的伴娘所继承。

▍《韩熙载夜宴图》中的众多“女使”形象,多擅长歌舞乐器

进入明清,伴娘职业化程度进一步加深,各地都发展出不同的特色,名称也多种多样,有喜娘、大妗姐、伴房娘、送亲太太、送女客、送嫁娘、倩娘母、陪嫁姆、指导妈、侍妗等种种称谓。

除了熟练操持婚礼仪式,这时期的伴娘还常被赋予另一重要任务:在必要时传授新婚夫妇基本的性知识,并在行房时安抚其情绪,以免新人因缺乏性教育而陷入初夜失败的尴尬,教授场所则通常是门外或者隔壁。依托这种微妙身份,伴娘也成了明清色情小说中的常客。

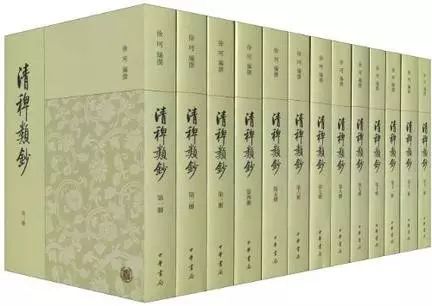

被宾客“闹”的“伴娘”也是由这种职业伴娘衍生而来。据《清稗类钞·婚姻类》记载,各地曾出现过一种职能和要求都特殊的伴娘,如苏州的部分喜娘,即由年少美艳者担任,“大抵妆束入时,善自修饰,天足细腰,殊可人意”。湖南衡州请伴娘则除了貌美,还要具备才艺,“以容貌清丽歌曲工雅者充之”,耗费颇巨。

然而,主家花费重金聘请这种年轻貌美的伴娘,难道仅仅是为了哄宾客一乐吗?

对于聘请专业被“闹”伴娘的意义,《清稗类钞》记载得很清楚:“伴娘果美丽者,闹房之人视线所集,不于新嫁娘而于伴娘矣。”而且,这种意义是“各省皆然”。

▍《清稗类钞》是关于清代掌故遗闻的汇编,其《婚姻类》篇对清代各地婚俗记载颇详

所谓“闹房”,即“闹洞房”,是一个至少有两千年历史的婚礼保留节目。东汉仲长统在《昌言》中即批判其为恶俗,说闹房之人手持木棍,在大庭广众之下,用污言秽语戏耍新人,实在有失体统。与后世相比,这种早期的闹法多少还算是“文闹”。

北朝及隋唐时期,流行在女婿回拜岳丈时,女方全家出动持械痛殴女婿,以之为乐。如果恰逢饮酒过量,往往会失手将人打伤,严重时甚至闹出人命。这种略显暴力的“武闹”,当是融合了部分“胡俗”的产物。

与北朝相反,南朝婚俗则更喜欢折腾新娘:在第二天拜见公婆时,客人会站在一边询问新娘子昨夜洞房中事,如果不应答就会遭到鞭打,甚至被倒挂起来。

此后历朝历代的闹房,性色彩一以贯之,乃至出现了男宾群起调戏新娘的现象。当时的情景,从《笑林广记》中一则叫《舌头甜》的笑话中,可以略窥其貌:

新婚夜,送亲席散。次日,厨司捡点桌面,不见一顶糖人,各处查问。新人忽大笑不止,喜娘在傍问:“笑甚么?”女答曰:“怪不得昨夜一个人舌头是甜津津的。”

▍《笑林广记》内容相当接地气,其中很大一部分笑话取材于饮食男女,因此世面上很少见到该书的完整版本

对这场很黄很暴力的狂欢,心怀畏惧的不光是新郎新娘,很多公婆同样不希望自家新人遭受如此蹂躏,尤其是那些讲究男女之大防的诗书世家。于是,又美又通曲艺的特殊伴娘,便承担起转移宾客视线的重任:客人不但可以对其任意调戏,甚至还可以与之发生性关系。根据男方的经济状况,聘请时间少至三五天,多达一两个月不等。由于酬金丰厚,伴娘因此声名狼藉,也在所不惜。

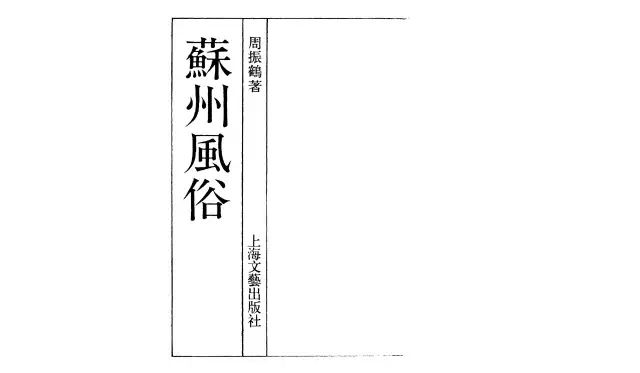

作为帮新娘从婚礼全身而退的有效战术,“闹伴娘”的习俗到民国时期仍然流行。1928 年出版的《苏州风俗》一书,在《婚丧礼俗》篇中写道“···闹者既失新郎,而对于新娘又无可闹,于是不得不闹伴娘。故坤宅伴娘,必择美貌年轻者”。

▍顾颉刚主编,风俗系列之一的《苏州风俗》,因重视田野调查的特点,开一代地方志新风

要消灭这一传统,还得等到 1949 年,那场天翻地覆的革命。

中共建政后,传统伴娘走到了它的历史终点,操持婚礼、教授房事者属于伺候剥削阶级的职业,应该被革命消灭;而专供“闹伴娘”者大多实际就是妓女,更该被收容改造,教其翻身。因为无伴娘可“闹”,“闹伴娘”这一习俗也就走到了尽头。