© 原创优质出品 严禁复制转载

湖上有奇峰

蓝瑛作品及其师承影响特展

主办单位:浙江省博物馆 主办媒体:钱江晚报

10月31日(周二)

,浙江省博物馆(武林馆区)正在展出的

“湖上有奇峰——蓝瑛作品及师承影响特展”

即将落幕。

另一边,故宫博物院大热的“历代青绿山水画特展”中的王希孟《千里江山图》也正式收卷。

青绿

,今年展览的一大关键词。在浙博这场规格前所未有的蓝瑛特展中,同样能寻觅到青绿的踪迹。

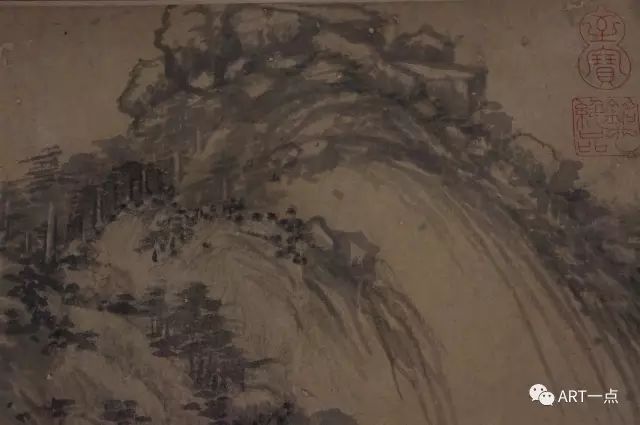

本次展览最重磅的作品,除了元黄公望《富春山居图·剩山图》卷之外,还有一件,来自蓝瑛的老师——吉林省博物院极其珍视的青绿佳构

明

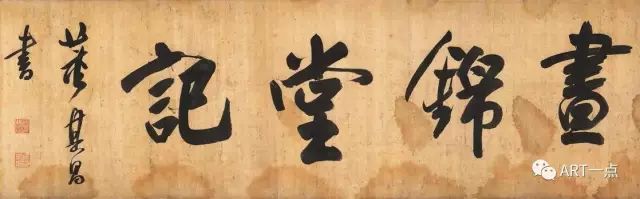

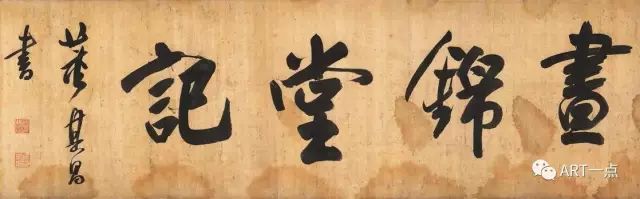

董其昌《昼锦堂图并书记》卷

。

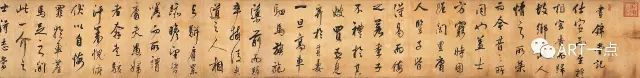

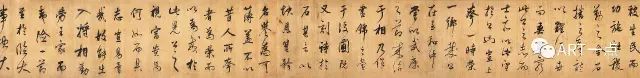

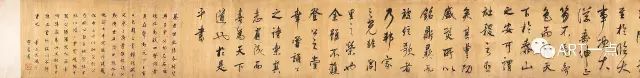

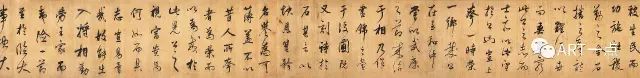

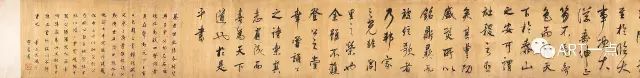

《昼锦堂图并书记》卷

为董其昌青绿山水中最具代表性的作品之一,这是它第一次离开吉林省博物院公开展出。原本按计划在10月8日与《剩山图》一同撤展真迹,但经反复协商,吉林省博物院终于同意延长展期。

← 按 住 图 片 左 右 滑 动 细 细 浏 览 高 清 全 图 →

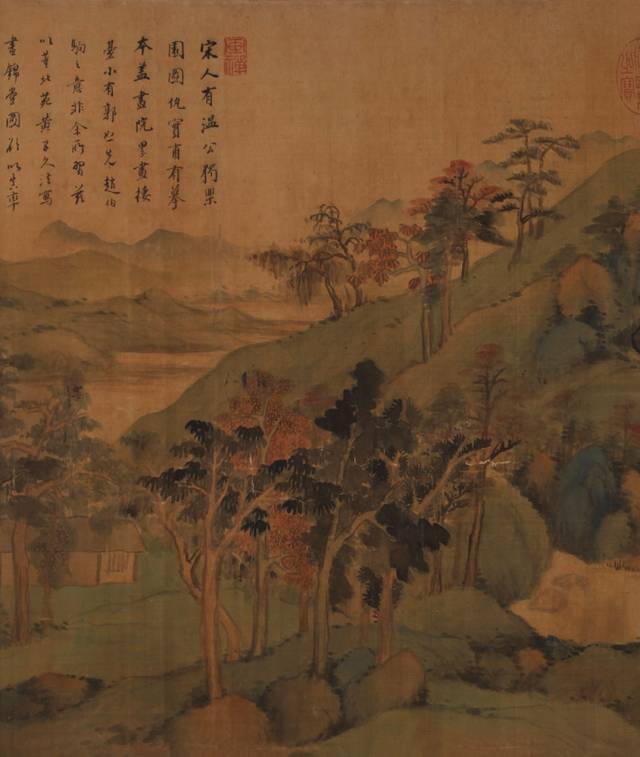

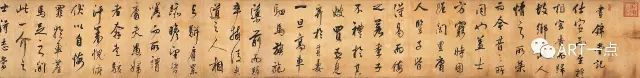

明 董其昌 昼锦堂图并书记

卷

吉林省博物院藏

董其昌《昼锦堂图并书记》卷,描绘的是宋仁宗时宰相韩琦的居所及其周围自然环境,从画面景物看,正值夏末初秋的时节。卷后有董其昌行草书写的欧阳修为韩琦撰写的《昼锦堂记》全文,是董其昌书画合璧的佳构。

究竟该如何欣赏青绿山水?对大部分人来说,并不容易。

试着静心看,透过一双画家的眼睛——

ART一点

特邀

中国美术学院国画系副教授潘汶汛

,从这件佳作的细部开始,带你聊聊青绿,谈谈山水。

潘汶汛出身艺术世家,对中国的颜色尤有心得。关于画作,我们不仅要多听学者的分析与考据,也要懂得体味画家的敏锐和感性。

>>点击了解展览

湖上有奇峰——蓝瑛作品及师承影响特展

潘汶汛

1976年5月生于杭州

2004年中国美术学院国画系研究生毕业

同年留校任教于中国美术学院国画系

2010年获中国美院国画系博士学位

_________________________

1

.

董其昌与蓝瑛

颜色中暗藏的高下

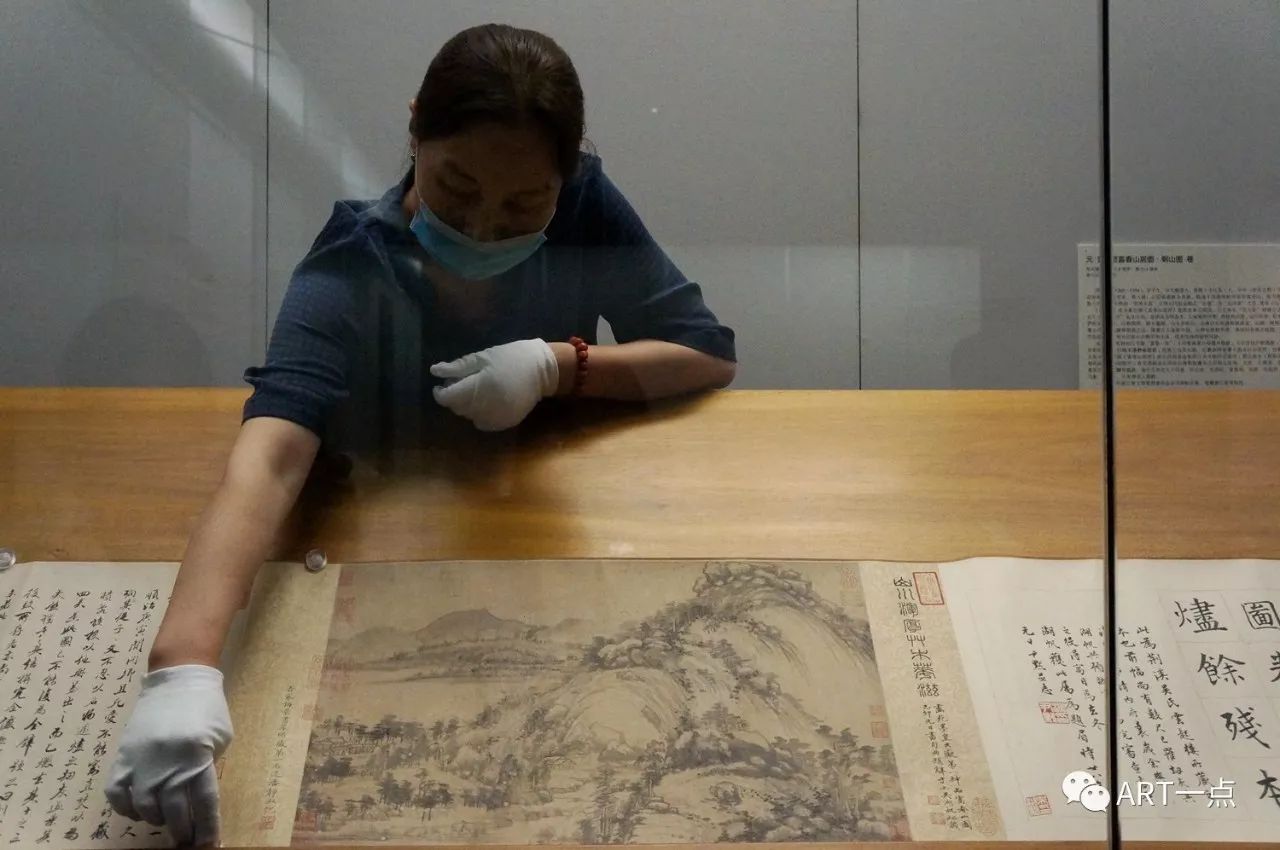

潘汶汛正在看《

昼锦堂图并书记

》卷

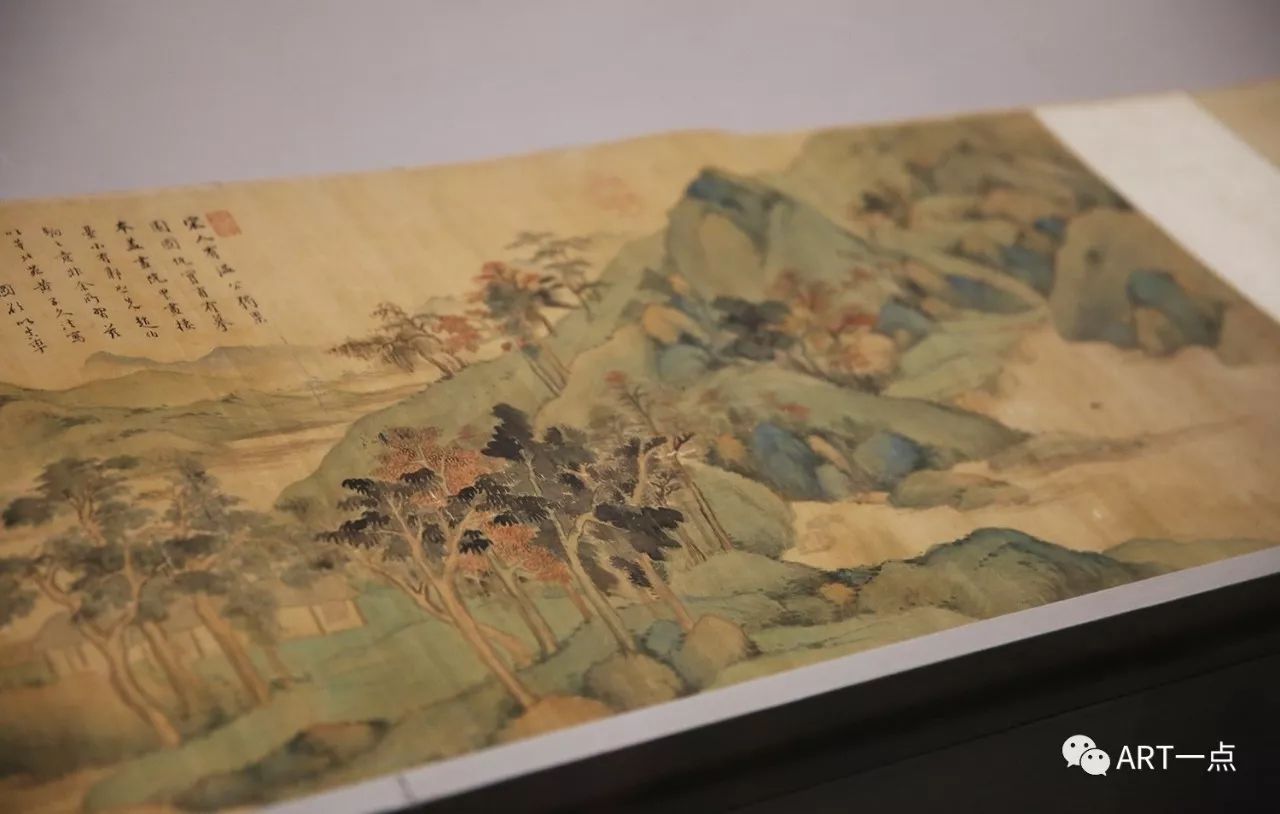

在我看来,

董其昌

这张

《昼锦堂图并书记》卷

是很“润”、很“深沉”的,这种感觉与他士大夫的气质相契。

单纯从“以技入画”来说,蓝瑛已经算是个奇才。我看过他几张特别棒的作品,已经达到了一个很好的状态。他不断地吸收各家之长,使自己成长。但从成长的厚度看来,我觉得蓝瑛还是“技能”第一。从画外之意的厚度来看,和老师董其昌存在差异。

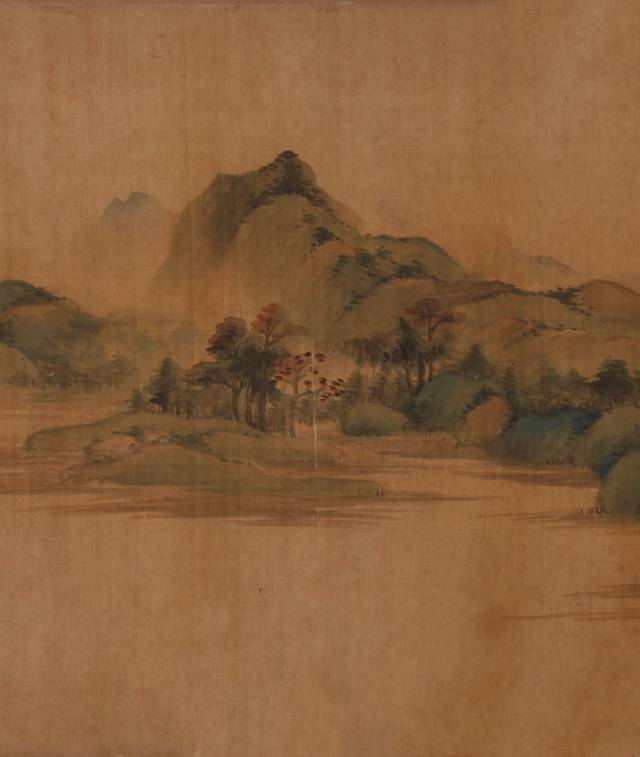

为什么这么说?你看,对比旁边展出的

蓝瑛

29岁时的作品

《溪山秋色图》

,可以很明显地看出,对于一个“以技法入画”和一个“内心磅礴丰厚的人”来说,他们的表现是有差异的,当然,当时蓝瑛还年轻。

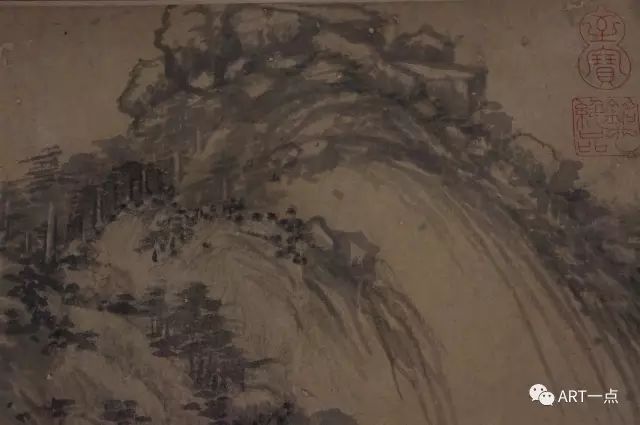

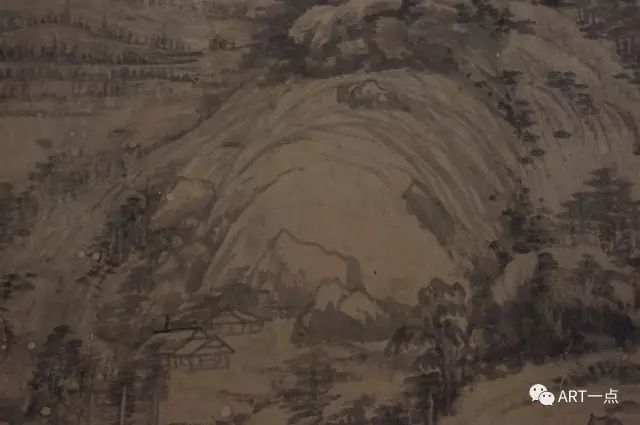

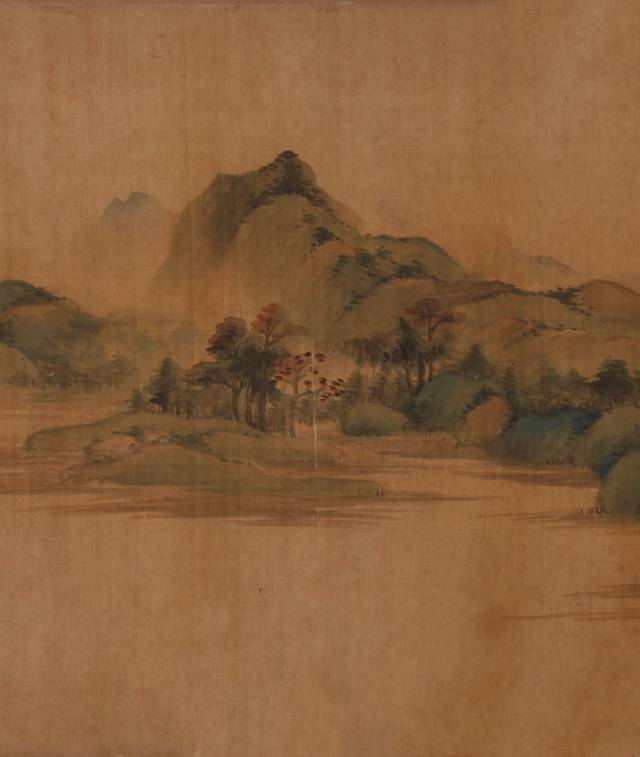

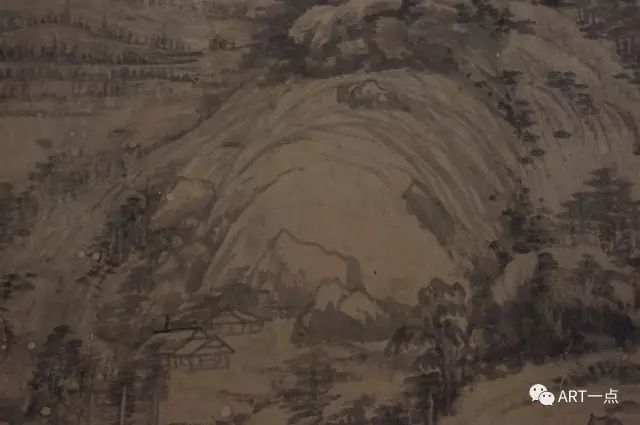

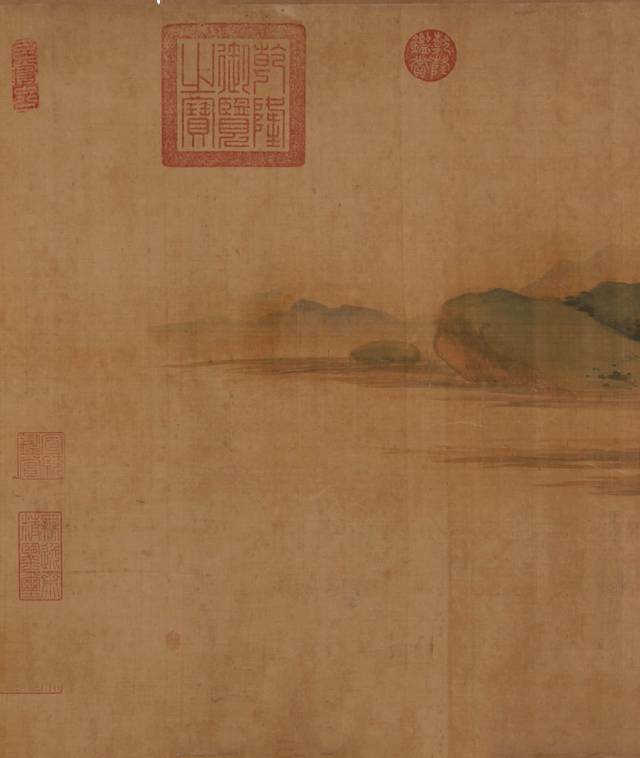

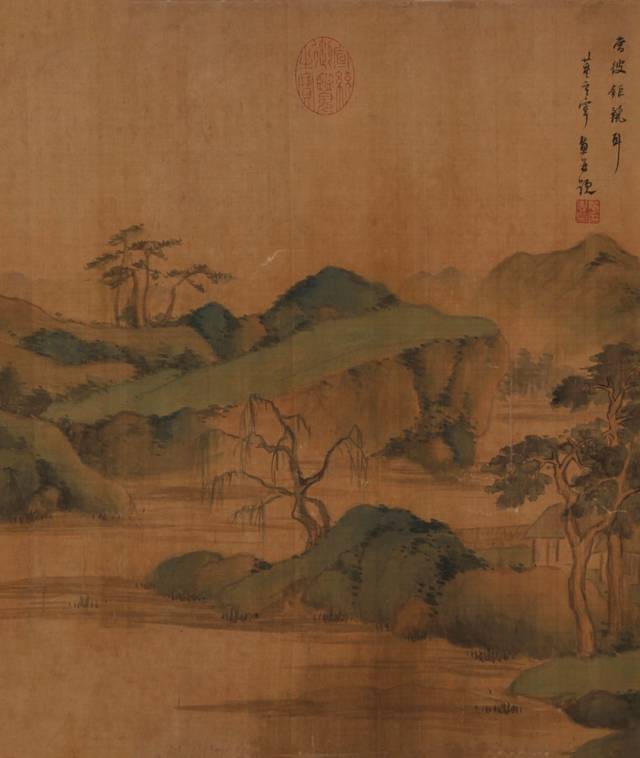

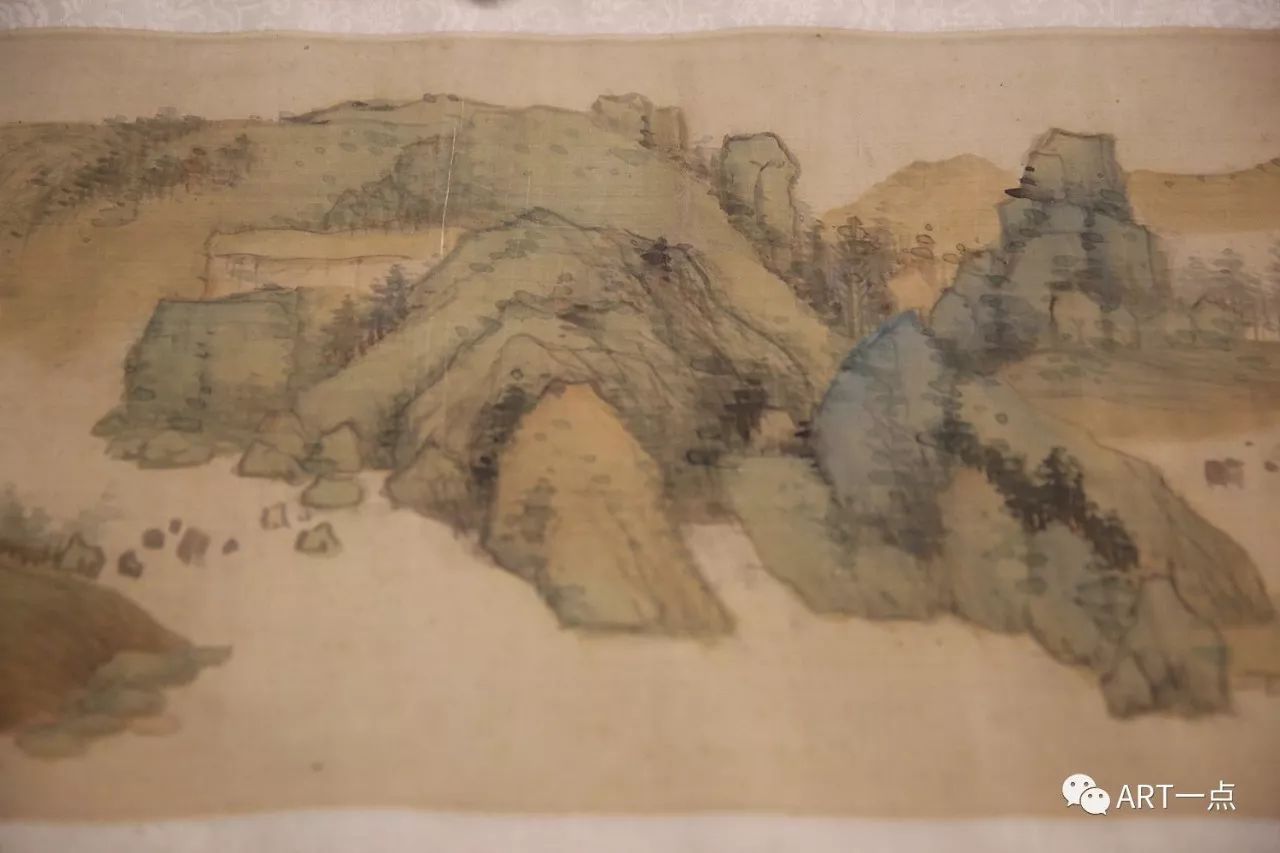

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

明 蓝瑛 溪山秋色图(局部)

天津博物馆藏

单独看董其昌这张《昼锦堂图并书记》卷,其实还有一点点钱选那种隐逸的味道——不外露,不张扬,这是特别难得的。尤其当这张和蓝瑛的《溪山秋色图》

卷

对比起来看,特别明显。

对董其昌来说,这时候技法已是一种为他所用的辅助手段。

比如,在画画的过程中,董其昌处理“石绿多少淡”、“水分的感觉是怎样的”这些关系之时,是带着诗意的。有的时候你需要加水,水是没有颜色的,但它在画面里能起到润化的作用,在这种变数里我们无法知道到底什么时候加多少,才能达到那种很滋润的感觉——这没有一个很具体的规范、剂量等可供参照,只能说是很纯粹、很感性化的一个过程。

如果我们将其作为一个技艺去学习的话,这个过程就变成了——这里要来几遍绿,那里要来几遍蓝,或者背面需要加赭石,头青前面需要染花青,再加薄的石绿、厚的石绿,一层层叠加,这里水分多一点,那里少一点……所以,更好的处理方法是来自画家自己的审美判断。

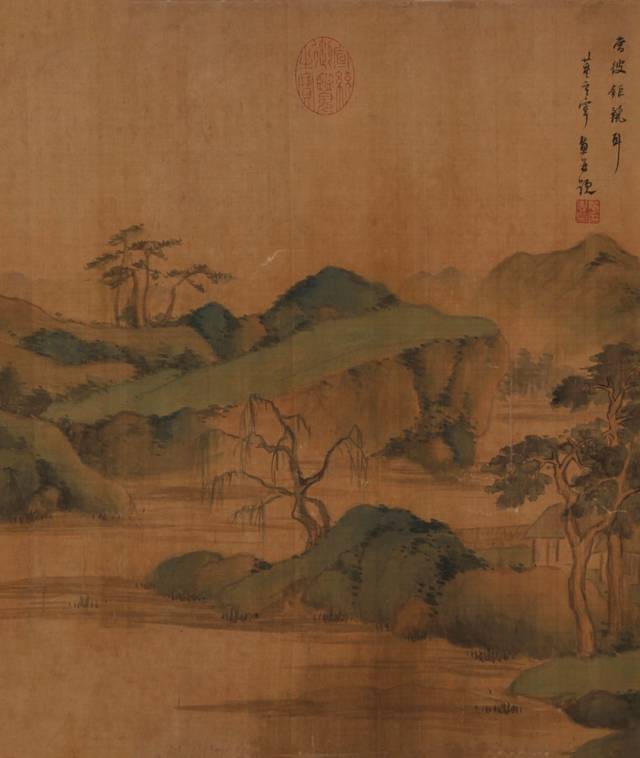

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

从蓝瑛作品看来,总体来说他的技术还是很高的,只是在取舍上,董其昌更偏向于一种疏淡的风格,古人讲“平淡天真”为格调上。你看,同样是几个大笔的树叶,对比起来看——董其昌的作品是一种发自内心的彰显,蓝瑛的则更多地从技能与样式中去表达。

中国画需要多画,找到笔性感觉,多了以后手就顺了,顺了以后就自然。哪个地方薄,哪个厚,其实技法差异并不会很大,两件作品都是青绿的颜色,小河边的坡岸都是淡墨加赭石的皴法。同样的手法,技术都蛮好的,但画出两个不同的感觉来,这是艺术家的高下所在。

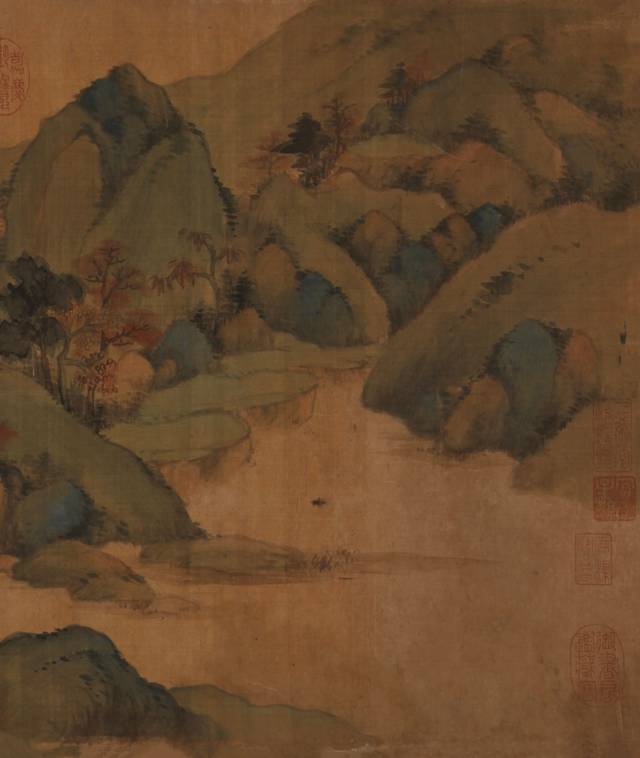

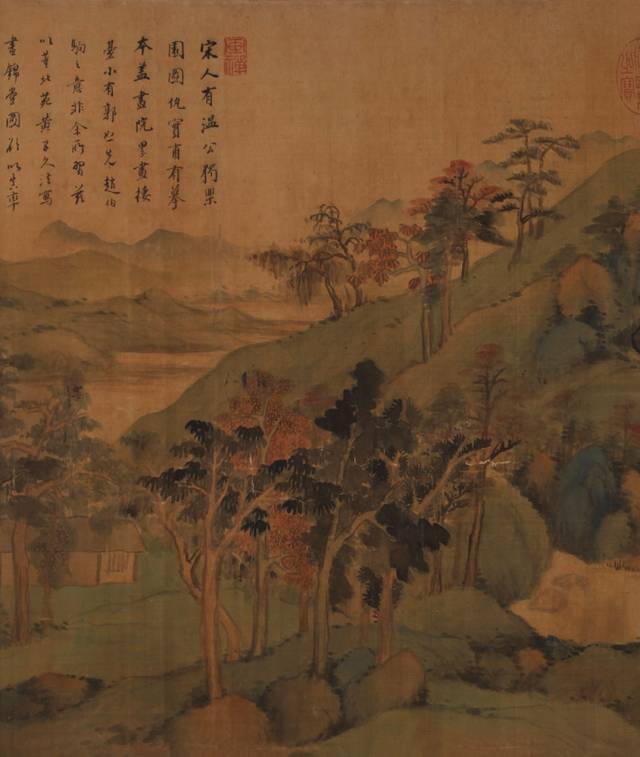

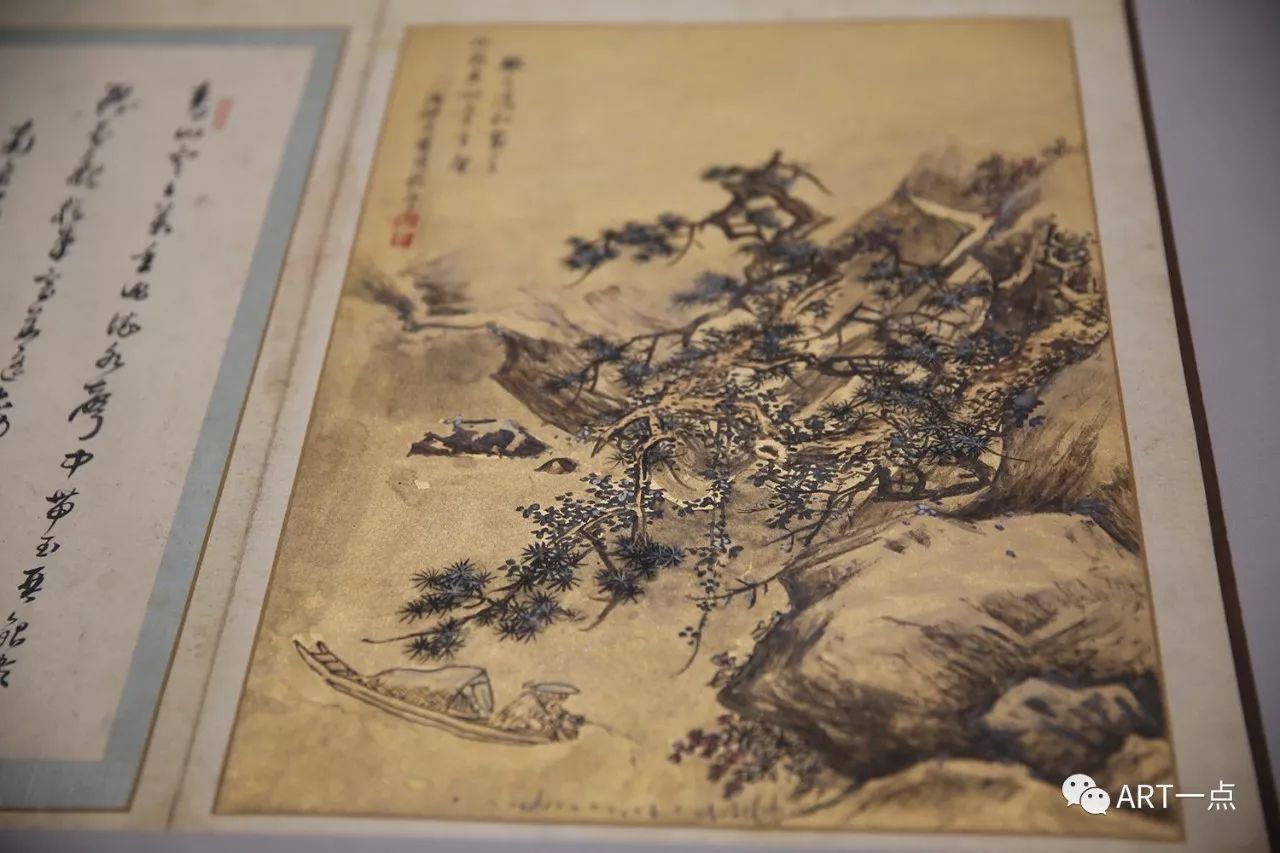

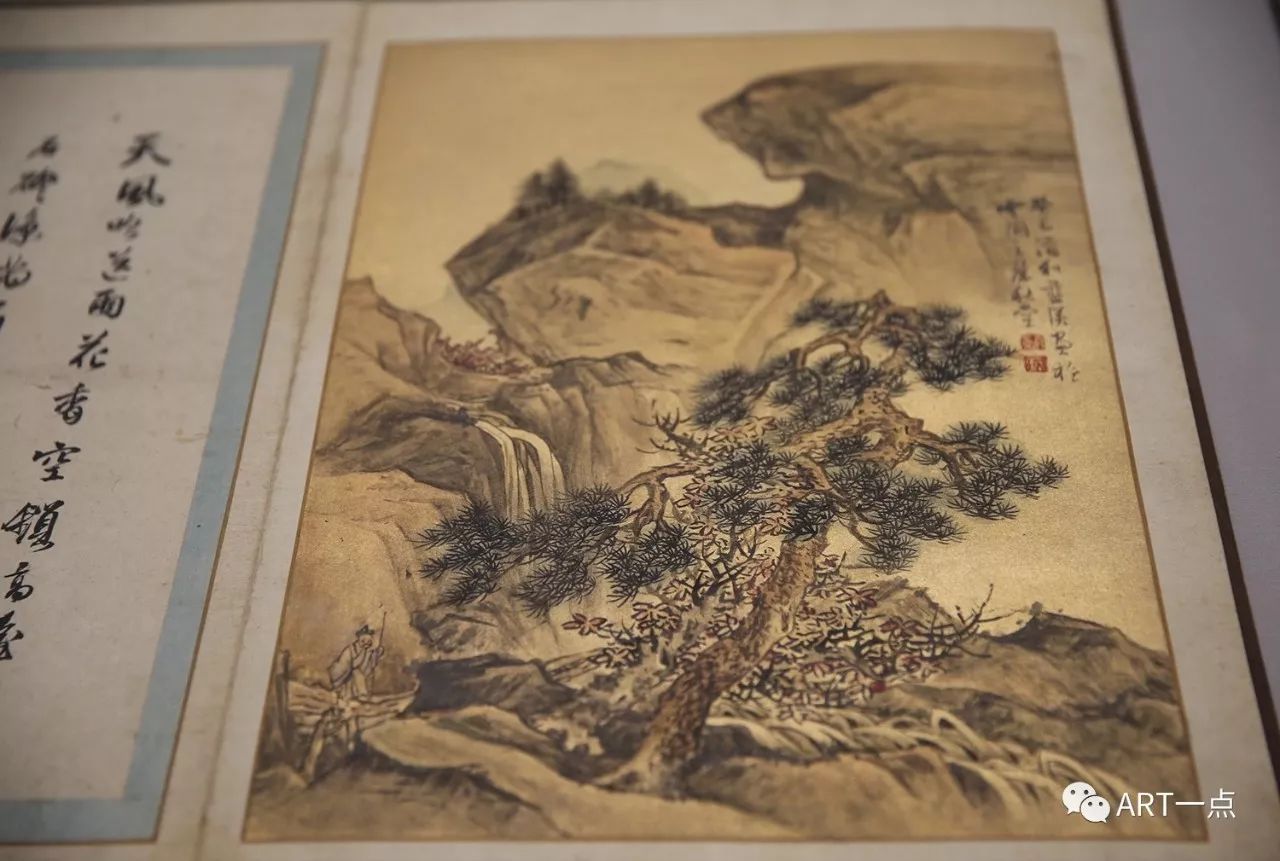

再看这套

仿古山水《澄观图》册页

,我觉得蓝瑛还是在技法里面游走。所以蓝瑛的好,其实还是在于他对前人的一些技法学习和整理的可见度,同时他也是一个能够集大成、学习能力很强的人,我觉得这样表达是比较准确的。

明 蓝瑛澄观图册(局部)

故宫博物院藏

明 蓝瑛澄观图册(局部)

2

.

中国画的颜色里

都是自然界的生长关系

用来画青绿山水的国画颜料其实并不复杂,就是

赭石、花青、绿、青

等几种颜色。绿又分头绿、二绿、三绿、四绿……按矿石碾磨的颗粒粗细不同分为不同的色阶颜色。

一般来说,一张中国画里最基本的颜色,除了墨之外就是

花青

。花青基本上算是用做打底的颜色,打底就意味着但凡有绿、有青的地方,你就要多少加一点——加一层淡花青,或者花青加淡墨,稍微染一染,这张纸的火气就不会跑出来。像石绿、石青这些颜色,如果直接上的话,颗粒的感觉是很浮的,压不住。

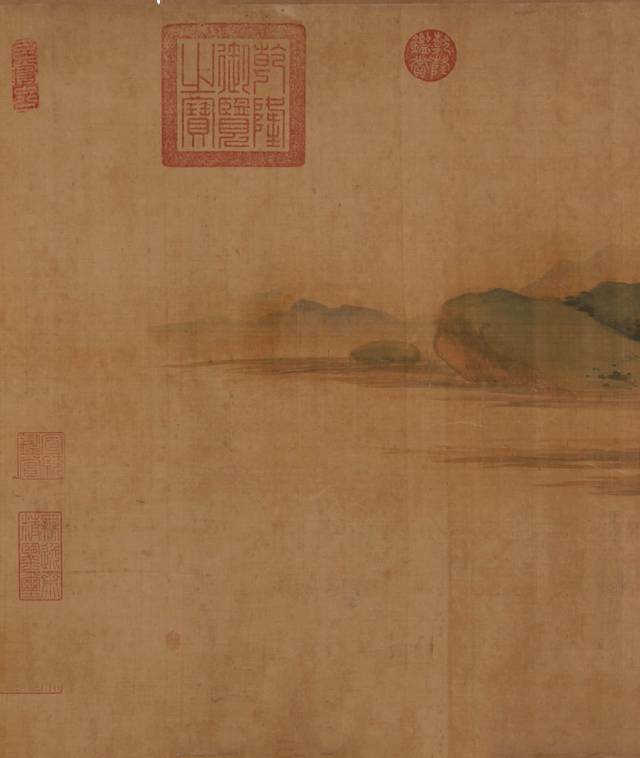

还有一种方法,就是用赭石打底。画过油画的人知道,油画起稿子就是用赭石的,因为它是一个中间色。以中间色为主,与人肌肤的颜色很接近,这样后期就会更好处理一些。《昼锦堂图并书记》卷用的方法更偏向于

赭石打底

,即用赭石在画面中做一个底子。这种打底的方法有两种:一种是在正面薄薄地染;还有一种常见的,也是在古画里更为多见的,就是画在背面。

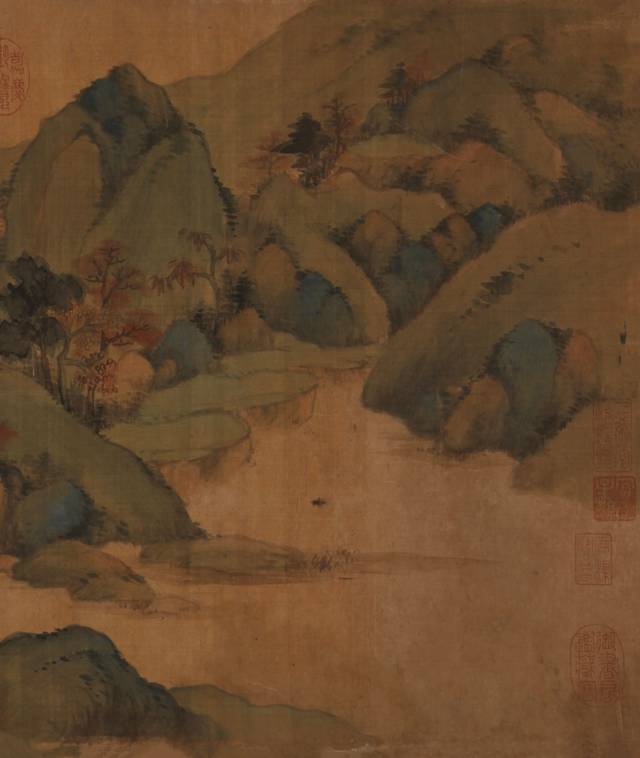

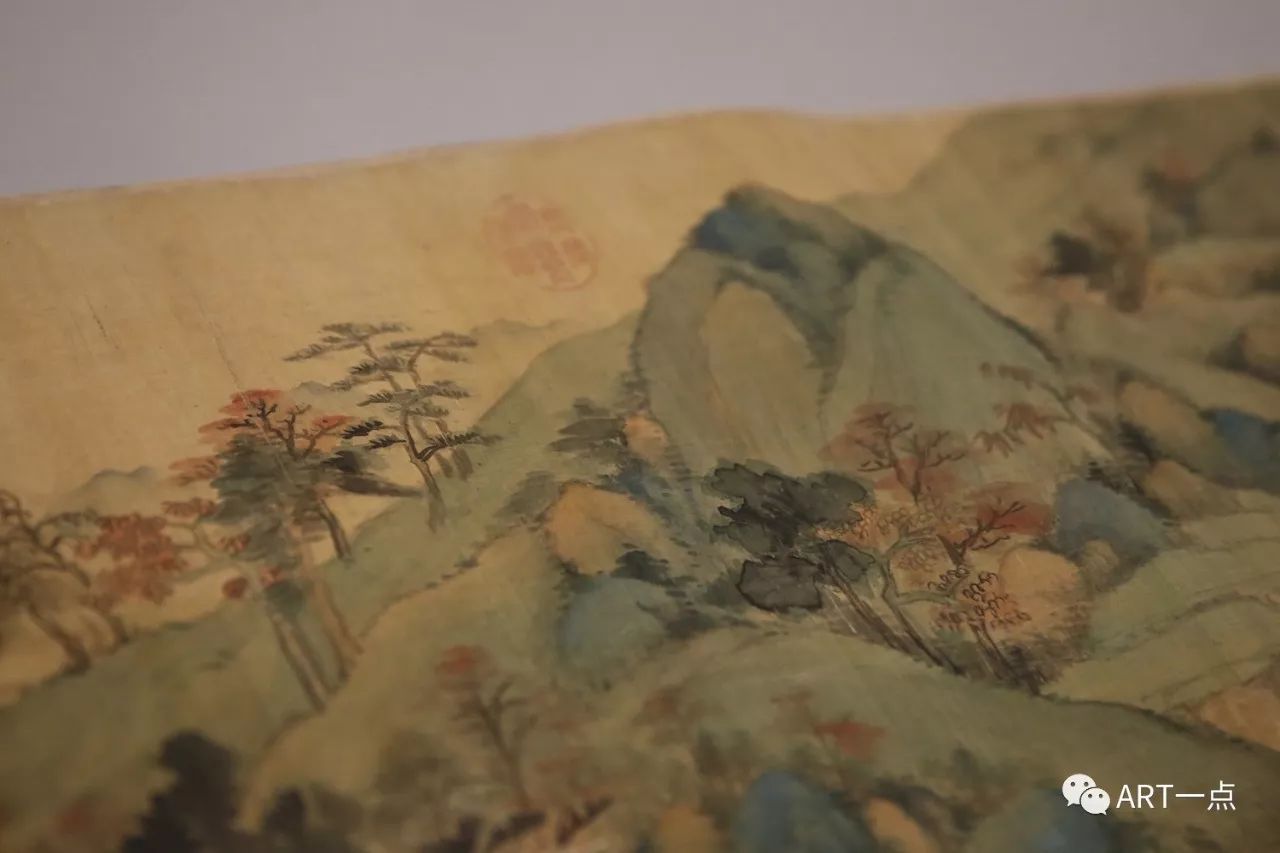

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

隋唐时期,有几组画里面是直接用细的赭石线勾,勾完以后就开始设色。有时设淡墨,有时设淡一点的颜色,基本上就是赭石、石绿,

赭石配石绿

是很好看的一种固定的搭配,这就像我们讲五行一样的,土生木,很和谐。

所以赭石打底,在上面画石绿,就是一个自然现象观。这跟自然中的自然存在一样,就像土上面长了青苔。

中国画设色中有很多道理,但追根溯源就是自然界中万物生长的原理,它并不是一种瞬间的光影的呈现。

其实矿物中就有很多颜色——比如珊瑚好看,因为珊瑚本身长得也不一样,粉红色的、深红色的……还有那种水晶石,淡淡的、透一点点白,水晶磨成粉,方解石也磨成粉,还有云母,闪闪的,也磨成粉,都可以入画;还有沙子沙土,就是那种土黄色;最常见的青金石,石绿、朱砂、朱膘,都是有关系的,因为朱膘就是朱砂最顶上那一层,剽得越细,它就是最上面那一层,是偏暖的,降在下面的朱砂则是偏冷的,所以就有冷暖的关系,画画的时候次序不能乱了,如果朱膘压在下面,朱砂顶在上面,关系乱了颜色就不好看。

所以中国人设色是由心而出很主观的,一个是按照万物生长的道理,另外一个是你对于事物的理解,就是它的生长结构关系、虚实关系来设色,这个就是设色最基本的道理。

中国画跟中国艺术审美,包括古人对颜色的判断,说到深处,和玄学有关。比如说,玄武是黑色,朱雀是赤。但讲得太玄,会带来很多问题,所以一般我不这么谈论它。

骨子里,我觉得它带着初生的状态,有很多的象征意义。

比如说,山石是青的,长在山石的泥土上,披着绿树青苔,原始的生存状态就是这样。

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

另外,在油画里,颜色要靠调和,可以调出好看的灰调,以色相取胜,比如“蓝”加“绿”可以调成很好看的青绿色;但在中国画里,更多是以厚薄取胜。高的地方或者实的地方,颜色就饱和一点,低一些的地方,青苔少了,或说青苔薄了,颜色就慢慢降下来,远一点的也要薄一点。青和绿一般不要杂糅在一起,只是几个山头,大片是绿色的;若是有些地方要衔接,也是一遍石绿,完了以后再石青,薄薄地上一层——是分开层层叠染上去的。

再比如说为什么白粉在最后上?中国画的颜色,调和起来它的粉就是显脏,花青调石绿,调出来是脏的颜色,不是好看的灰色,所以基本上白粉还是分开染的。中国画里的蛤白没有高光的概念,还是一种色相的实在,它也有用在绢背后作衬托。

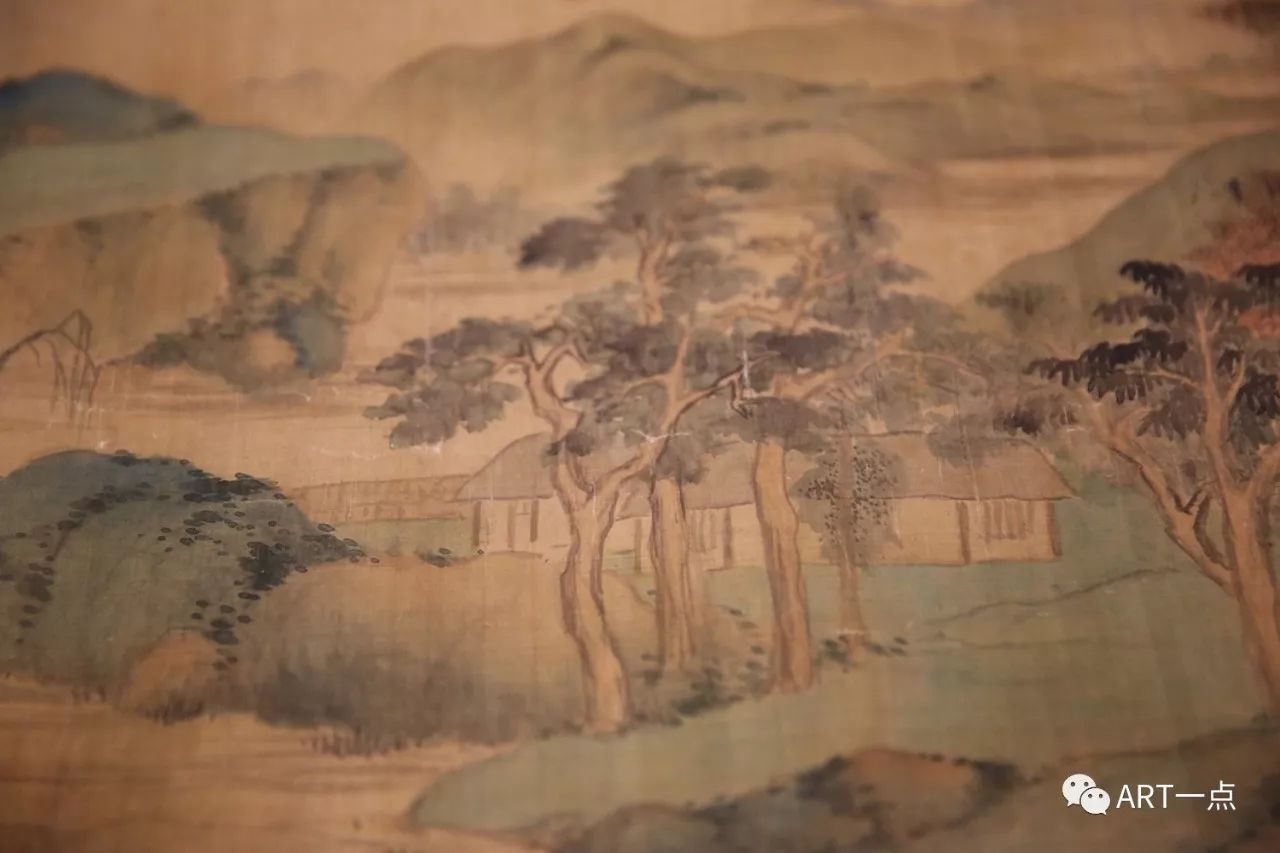

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

中国画对颜色的打磨,不仅是眼睛所见,也来自内心的认知。

比如,画秋天的树会以偏黄为主;春天的树以小的点法来处理,颜色也不会做得那么苍翠。画家有时为了表现画面的丰富感,会采用这样的方式,比如大片的青里面夹杂着一些红点,但这种度都是适用的,包括染的厚薄程度,都处于一个很舒服、柔糯的状态里。

我们在自然界中其实经常能看到这种情景——比如,去杭州龙井看,那些绿树可能不像印象派中看到的光影感觉,而更像是在墨法里穿插的关系。像董其昌笔下的这棵树,还有远处那棵树,红叶子和绿叶子就是夹在一起。但在印象派里,可能一棵树里面有红叶子,在光线来的地方夹杂着一点光斑的亮金黄,你的视觉就会变得很亮,而且很有当下视觉感。

中国画不是一种当下感,它给你很绵长的念想,是一种存在感,而不是时光的瞬间。古人讲,“卧游”山水,你可以感觉人在里面走,可以走好长时间。

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

中国画里所说的

“皴法”

是指

用笔

,但在设色里面也需要用笔去设,有时候不能简单地直接涂,还要顺着坡面的生长,或说从坡面往下染。像这个石头从绿到赭石,过渡得就很舒服、很圆转。还有一种方法,有的人从背面设色,通过绢的空隙就能透出来,让颜色显得更加厚重。

颜色其实也是一个“物”,对我来说也有“用笔”,也就是说像画线一样去画它,而不是把它当成一个附属品。

颜色有它独立存在的意义和价值

,只是到了后期的确偏离了很多。

作为一个绘画高手,到一定程度之后,就不再考虑所谓的技法,这是一种很直觉式的东西。设色也好,笔法也好,都是顺着生长关系走的。

明 董其昌 昼锦堂图并书记 卷(局部)

3

.

东方的设色脉络背后

核心仍是线条与用墨

关于颜色,还可以看展览里的另外几件蓝瑛作品。

蓝瑛是一位全面型的画家,他的画风、题材跨度很大。像他画的

《仿张僧繇红树青山图轴》、《丹枫红树图轴》

这种画风在古代是存在的。在我看来,蓝瑛这种设色是一个最基本的手法,其实是挺有东方特色的,只是说画的安排没有达到最高的境界。其实,唐以前的画,大部分都有色彩,最早在汉代,有单线出来也会马上用颜色补上去。

明 蓝瑛 丹枫红树图轴(局部)

上海博物馆藏

明 蓝瑛 仿张僧繇红树青山图轴(局部)

浙江省博物馆藏

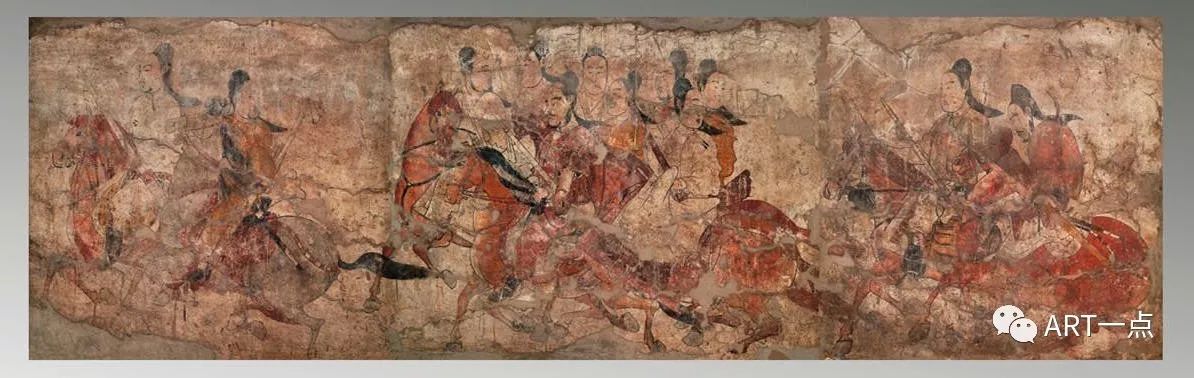

北齐时有个很著名的墓——

娄睿墓

,谢稚柳先生曾经专门撰文讨论娄睿墓中的壁画。

娄睿墓是北齐时期的,但与我们所熟悉的敦煌莫高窟中的北魏、西魏壁画风格差异很大。两者时期衔接,但从行笔到形体,几乎分道扬镳。谢稚柳谈到娄睿墓墓道西壁的一件《出行图》,描写高度写实,全是用单线勾勒的,设色则是透明、薄薄的晕染,于是中国味道就出来了。

娄睿墓壁画

这其中有两个线索,一个是

浓艳

,一个是

素淡

。

五代有一张

《丹枫呦鹿图》

,我觉得画得很好。那个时期有一批以颜色浓艳为主的作品,后来也没有成为主流风格。人们肯定不会舍弃颜色浓烈的这种表现,一直疏淡、疏淡,到最后肯定得“吃点别的东西”,但吃完之后觉得还没有疏淡的好吃。

在唐代,水墨山水才是主流,水墨山水根植于中华民族深处,根植于汉民族传统色尚红黑的色彩体系中,青绿则源于外来文化,王希孟的

《千里江山图》

就是很典型的青绿山水,但画重彩的人其实并不多。

五代 丹枫呦鹿图

台北故宫博物院藏

五代 丹枫呦鹿图(局部)

到了宋代,宋人很高级,他们会把颜色消减掉,容纳于墨色,把它抽象化。但它其实是过渡的,一开始有,然后再到舍弃,舍弃完了以后自然主义的东西就出现,元以后的东西就出现了,逼真的东西就出现了。其实东方的设色脉络跟自然主义的东西还是不太一样,所以到了明就出现了我们所看到的,像蓝瑛、曾鲸。

中国画设色观念是非常有特点的,但在中国画里,它并不是起到一个骨干的作用,你可以用它,但它不是一个主要线索,主要线索仍旧是线条和用墨。有的时候颜色多了,反而更能感受到墨色表现是一种更核心、更直接的颜色。

其实国画是宽泛的,要看你自己理解到哪一层。如果直接进入空灵、虚的这一块,会很容易“走火入魔”,所以还是应该从实的东西走进去,但很多人走进实处又走不出来。能够尽量走进去,还能返璞归真,又回到婴儿时期那种纯真可爱的状态很难,婴儿时期的那种天真跟士人的天真又是不同的。你既要有格局去保留天然的东西,同时又要能够入世匹配技能,这是一件很难的事,需要学会取舍。

而这种“取舍”中,其实一直有两条线索——

技术和 “士”的高度

,后者是中国艺术中最高的层面。技艺顶尖,又是士的顶尖,那当然是非常好的状态,但能做到人很少;有些人技术上很厉害,但可能还不如一个“笔不到意到”的作品。

比如

黄公望的《剩山图》

,我觉得它信笔拈来,其实很难临摹。在中国绘画中,一棵树就有很多种范式形成,尤其是大家会形成非常复杂、基本且强有力的范式。相比李成、关仝那样样式化,黄公望自我的、闲情逸致的东西就是特别随性地表现出来的。

本次展览策展人、浙江省博物馆研究员王小红老师布展《剩山图》中