先生们之冰心:教育常在心,无士则如何?

文 | 李辉

冰心与萧乾

1983年左右看望冰心。

1986年看望冰心。

1992年看望冰心。

认识冰心老人是在一九八三年,我第一次走进她的家门,请她谈巴金印象。之后,经常去看她。一九八四年,我在《北京晚报》开设“作家近况”栏目,去看望她,并拍摄照片。回来洗印几张寄出。我说拍得不好,还约请她可否为“五色土”副刊开设个人专栏。冰心老太太回复一信,颇为有趣:

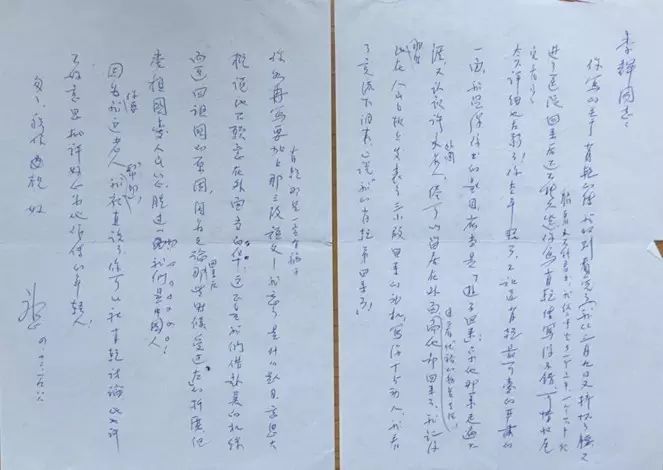

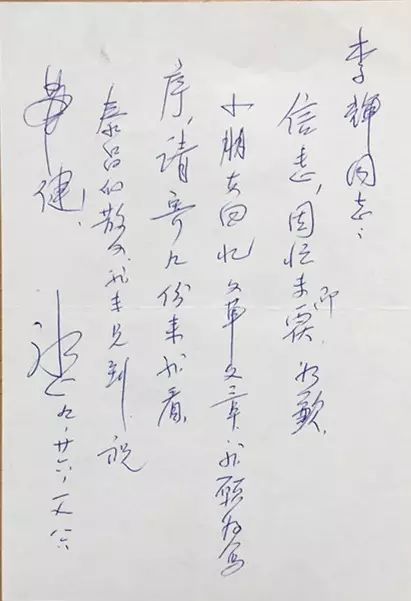

李辉同志:

相片收到,谢谢。人长的就这样,不能怪你照的不好!

文章一时腾不出手,过些日子再说。

祝好!

冰心 9月5日

这是她写给我的第一封信。她写给我的最后一封信,是在1994年。前后十年,冰心写来的信竟有三十余封。最后一封信很简单:

李辉:

没事骑车来谈谈吧,请先打电话,问应红好!

冰心,1994年3月2日

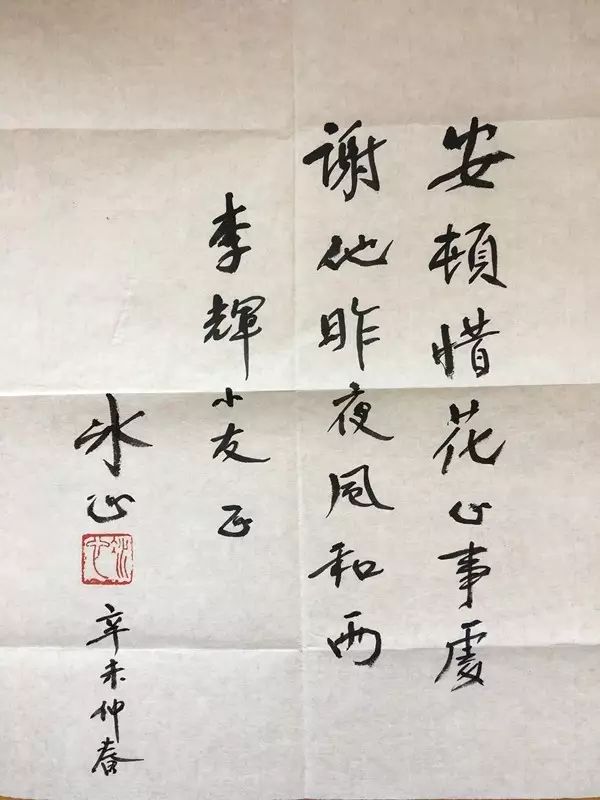

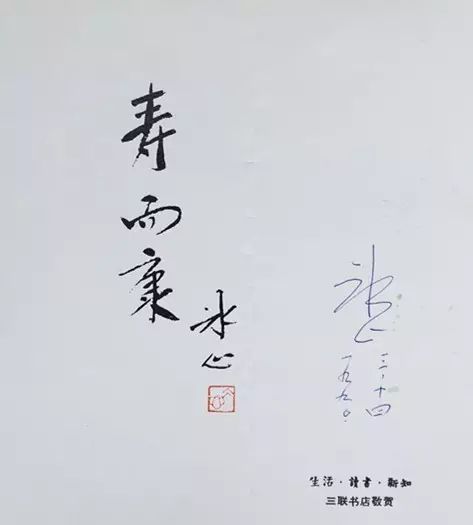

冰心书赠。

大约一年之后,冰心住进医院,就再也没有出来。

我很喜欢去和她聊天。现在想来,作为一个世纪老人,每次聊天,其实她是在为我讲述历史。从“五四”时期第一次投稿,到赴美轮船上和梁实秋等人一起办墙报(同条船上还有后来的名将孙立人);从“文革”中年过花甲仍被批斗、打扫马路、干校劳动,到暮年为教育、为知识分子待遇大声疾呼……关于自己,关于友人,她有讲不完的故事。

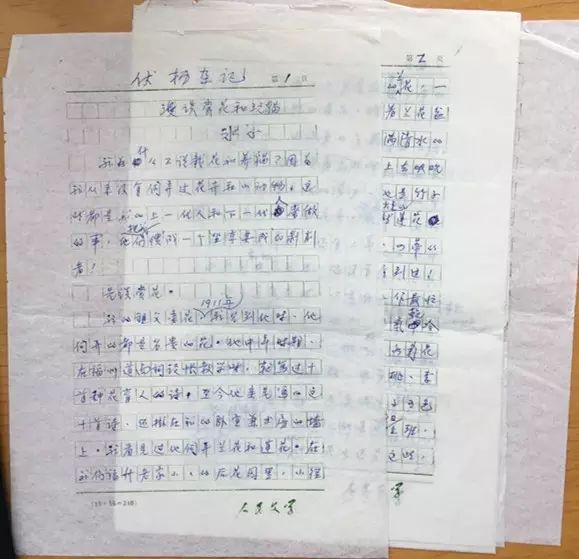

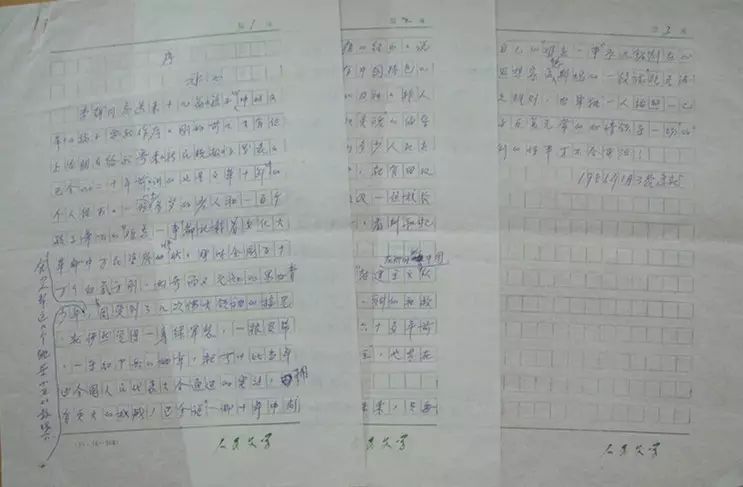

冰心为北京晚报五色土副刊“伏枥杂记”专栏手稿。

相约的文章,果然如冰心所说“过些日子再说”,她答应在“五色土”副刊开设个人专栏“伏枥杂记”。两三年时间里,她不时交给一些新作发表。当年文章,没有复印机,都要交付排字车间工人铅字排版,有的手稿未能留存,颇为遗憾。好在有的手稿拍好后,会留存校对室校样里,过段时间处理时,我会跑去将之取回,这才留下一些难得的名家手稿。

冰心喜欢花和猫,曾为医院没有花瓶在文章里提出建议。一九八六年,一次,她寄来《漫谈赏花和玩猫》,我擅自将“漫谈”二字删去,冰心没有怪责。老一代的人,对年轻人总是这样厚爱有加。这篇文章发表后,寄去两份,告诉她,我正在写萧乾传。冰心来信写道:

李辉同志:

信收入。《赏花和玩猫》可以再寄一两张来。《萧乾传》我似乎没有看过,你一定写得好。他也是记者出身,我的小友,又是我的“弟弟”,人不错,什么时候你来,再把他夫妇带来。

相片和读者信,不必送来,天气太热了,从信里寄来吧!

冰心

7月1日

萧乾看望冰心,李辉 摄。

冰心《萧乾传》序言手稿。

萧乾早在中学时就认识了冰心,他与冰心的弟弟冰季是同学。萧乾回忆,在北新书局打工时,每次去给冰心送稿费,怕丢掉,总是用手绢绑在手腕上。从那之后,萧乾一直与冰心来往密切。萧乾本名“萧炳乾”,冰心的孩子总是念成“小饼干”,提到萧乾,他们会说“饼干舅舅”。

冰心来信让我再带萧乾夫妇去看她,因为在五月底,我曾带萧乾去看过她一次。每次探望老人归来,如有时间,我一般会在笔记本上记录一下。这天的谈话记录大致如下:

1986年5月31日,下午与萧乾在冰心家

“江青让人来找我,让我写儿歌。我说,我从来不写儿歌。来的人脸都吓白了,后来我说,我都不怕,你怕什么!别说我不写,就是写也不给她呀!”

冰心:“我还当过国际间谍呢!”(笑)

萧:“人家说我吃的是国产的,所以没死。”

“你怎么有那么大的气。我根本不把它当回事。

文革中我还在民航开过一次展览,把那出国的照片都展出,说你怎么出国十二次。

太不近人情了,不可能的事。我这个人要说坚强也坚强。

我们家两个右派。为这个总理把我找去,在这个时候,家里人是最能互相帮助的。

我说:你放心,他要走了100步,我也走了50步。

最惨的是,许多辗转回来的,一回来就打成右派。

我和他(指萧乾)认识最早,巴金是三几年,振铎最早,但不太熟,老舍是三二年,振铎介绍的。

萧:有一篇,我抄着抄着就哭了。写一个国会议员的女儿包礼物(徐志摩译曼殊菲儿的小说)。

冰心:你在英国见到过曼殊菲儿?你见到弗吉丽亚·沃尔夫?我正在写关于男人,他也会写进去的。他们都是我的财源。财源茂盛达三江。

冰心:我将来没有追悼会,谁也不用参加。我死了以后不要追悼会,我死后什么都没有。

为揖的骨灰扔在黄河里,我的骨灰扔在海里。

“对了,韦君宜怎么样了?我打电话去家里没人。女作家中我最喜欢韦君宜、谌容。张洁最近写得太散。张辛欣写得有的不简洁,作品水平不一致。茹志娟也喜欢。韦君宜来我家是以编辑身份来,但她是一个很好的作家。

萧乾送一幅翻拍的照片,是他中年时的,后面题写:

送给冰心大姐 饼干弟赠

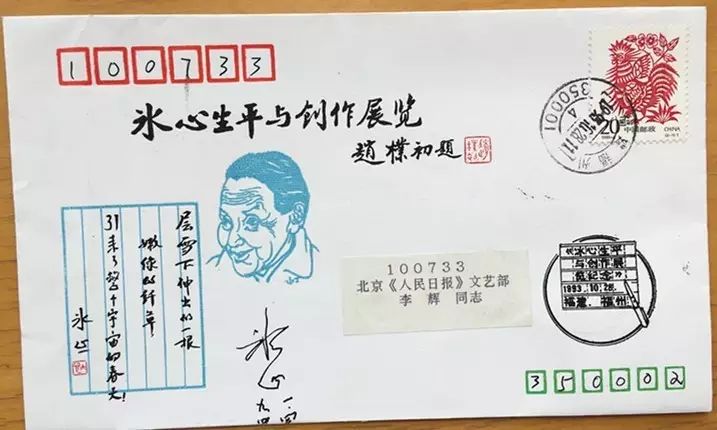

冰心展览首日封。

晚年冰心因为大胆干预生活的勇气才赢得广大读者的敬仰。一九八八年,在“冰心文学创作生涯七十年展览”的开幕式上,萧乾发表了这样的感言:“可以向冰心大姐学习的很多很多,但我认为最应学习的是她那植根于爱的恨。那些满足于现状、维护现状、利用现状自己发旺的人,就生怕有人对现状有所指摘。其实,这样的人心里所爱的,只是他自己:他的地位、权势和既得利益,因而对生活中不合理的现象那么处之泰然,那么熟视无睹。不能恨的,根本也不能爱。”

《浪迹天涯——萧乾传》一九八八年出版,我请冰心和张辛欣两位女性作家分别写序。寄给冰心,她看完后写来一封长信:

1988年冰心致李辉谈《萧乾传》。

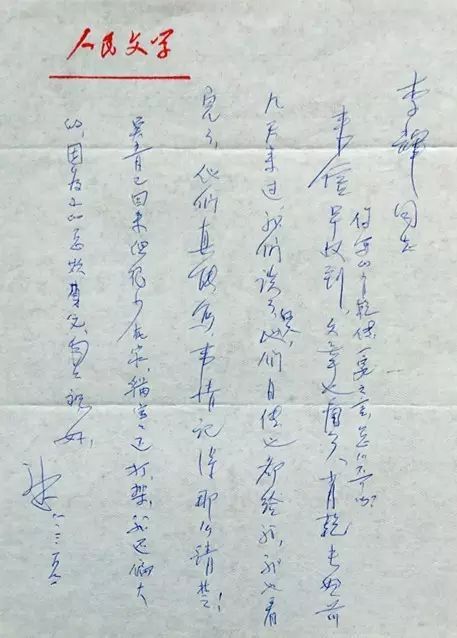

李辉同志:

你写的关于萧乾的传,我收到看完了。(我从三月九日又摔坏了腰,又进了医院,回来还还不能久坐。躺着又不能看书,我终于坐了一个上午,一个下午,把它看完了。)你写萧乾传写得不错,可惜收尾太不详细也太弱了!你太年轻了,不知道萧乾最可爱的严肃的一面。我觉得你书的题目应当是《游子归来》!像他那样走遍天涯,又认识许多外国名人,尽可能留居在外面,过着优裕的物质生活。而他却回来了。我记得那时他在人民日报上发表分三小段回来的动机,写得十分动人。我看了,竟流下泪来。心说:“我的萧乾弟回来了!”

你如再写要加上那三段短文(萧乾那里一定有稿子)——我忘了是什么题目,意思大概说他不愿意在外面当白华。这正是我们借赴美的机缘,而返回祖国的原因。因为无论回来后那些时候受过“左”的折磨,但爱祖国爱人民的心,胜过一切。我们是中国人!

因为你要我这个老人“帮助”,我就直说了,你可以和萧乾讨论,他也许不好意思批评好心为他作传的年轻人!

匆匆,祝你祝好

冰心,1988年4月12日

冰心贺卡。

冰心题赠。

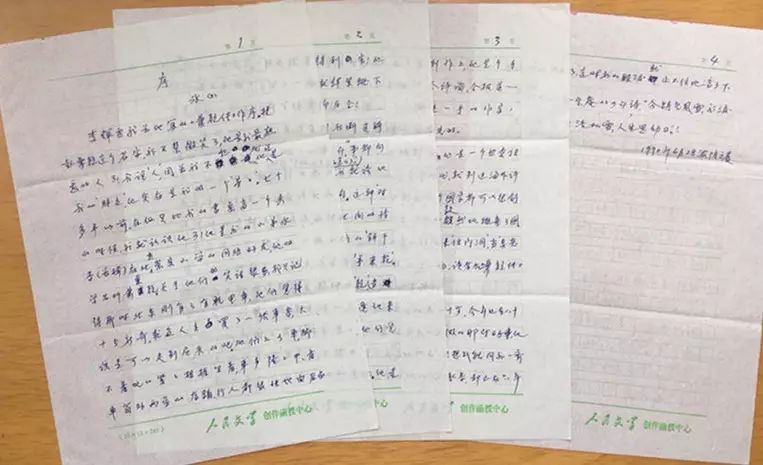

冰心《世纪印象》手稿。

不到一个月,她又写来一信:

李辉同志:

两信收入,关于萧乾的评介,以及现代人出国热等等,我们见面时再细说,我以为“为政不在多言”,为人也是如此。我的大女儿吴冰今夏又得了Fultringht 基金,将出国一年半。我总觉得中国人就是中国人!第一,在外国不给中国人丢脸;第二,一定要回国服务。

伤腰不能多坐多写。匆祝双好!

冰心,1988年5月7日

这就是冰心、萧乾那一代文人的情怀!

冰心批评我的萧乾传的后边部分太弱,太简单,觉得我不知道萧乾“最可爱的严肃的一面”,有这样的老人的批评,对作者而言,多么幸运。

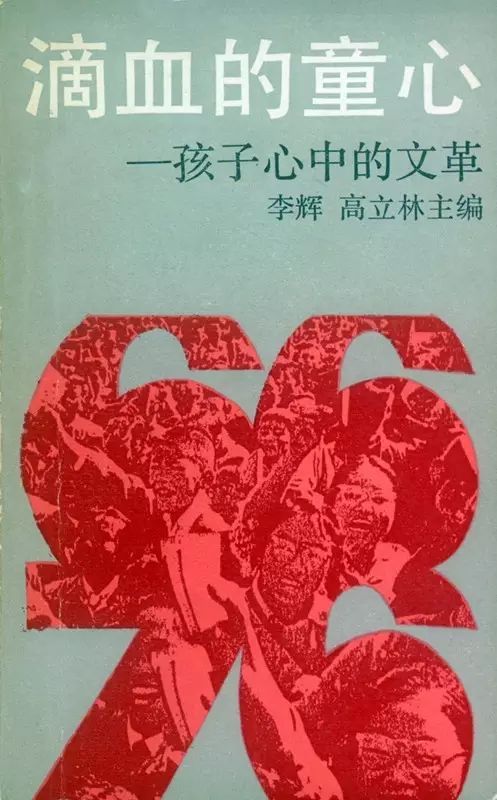

为《滴血的童心》写序

晚年冰心,如何总结“文革”教训,如何不忘历史,一直萦绕于心。一九八六年,我所在的“五色土”副刊举办过一次“难忘一事”征文,我将其中由当年的红卫兵、红小兵所写的回忆与忏悔文章,编选为《滴血的童心——孩子心中的文革》一书,请冰心写序。她欣然应允。

《滴血的童心》书影。

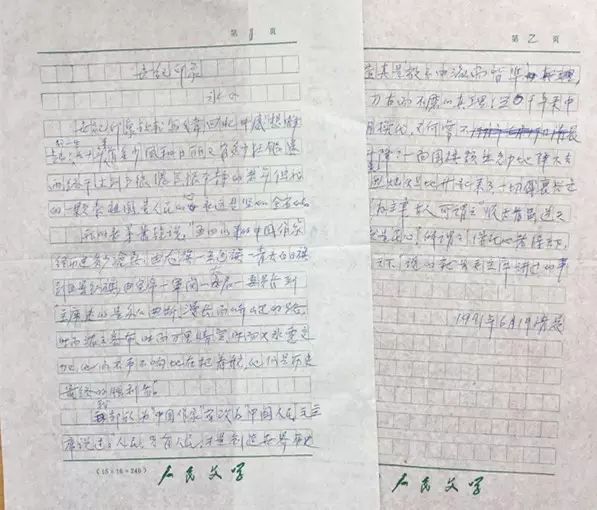

冰心为《滴血的童心》作序。

冰心在《滴血的童心》扉页上题跋。

开篇写道:“李辉同志送来十几篇《孩子心中的文革》要我作序。刚好前几天有位上海朋友给我寄来《新民晚报》上发表的巴金的《二十年前》,讲的也是文革十年中的个人经历。一位八十多岁的老人和一百个孩子笔下的‘难忘一事’都记载着文化大革命中万民涂炭的惨状。”

序的最后她写道:“孩子是中国的希望和未来,只要他们把自己的‘难忘一事’永远铭刻在心,英国思想家孟德斯鸠的一段话‘既无法律,又无规则,由单独一人按照一己的意志与反复无常的心情领导一切’的史无前例的怪事才不会重演!”写下这些文字时,老人已有八十六岁。

随后,冰心一直惦记着《滴血的童心》的出版,写给我的几封信均问及此书。历时两年,一九八九年夏天,此书终于由中国少年儿童出版社出版。我写信告诉冰心,她高兴地回信如下:

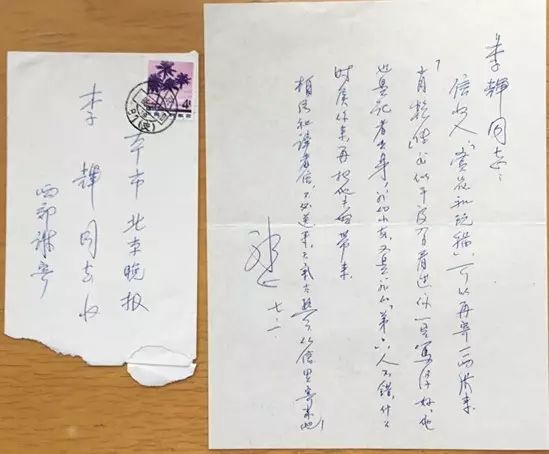

李辉同志:

你信早收到了。不知遇过了什么麻烦?(这总难免!)

《孩子心中的文革》终于出版,太好了!希望早日见到。我还好,吴青夫妇问你好。

问应红好。

问袁鹰他们好。我为《散文世界》写的一篇东西,他收到没有?能用么?

冰心,1989年8月20日

冰心就是这样以不同于以往的另一种姿态,续写着最后的人生故事。

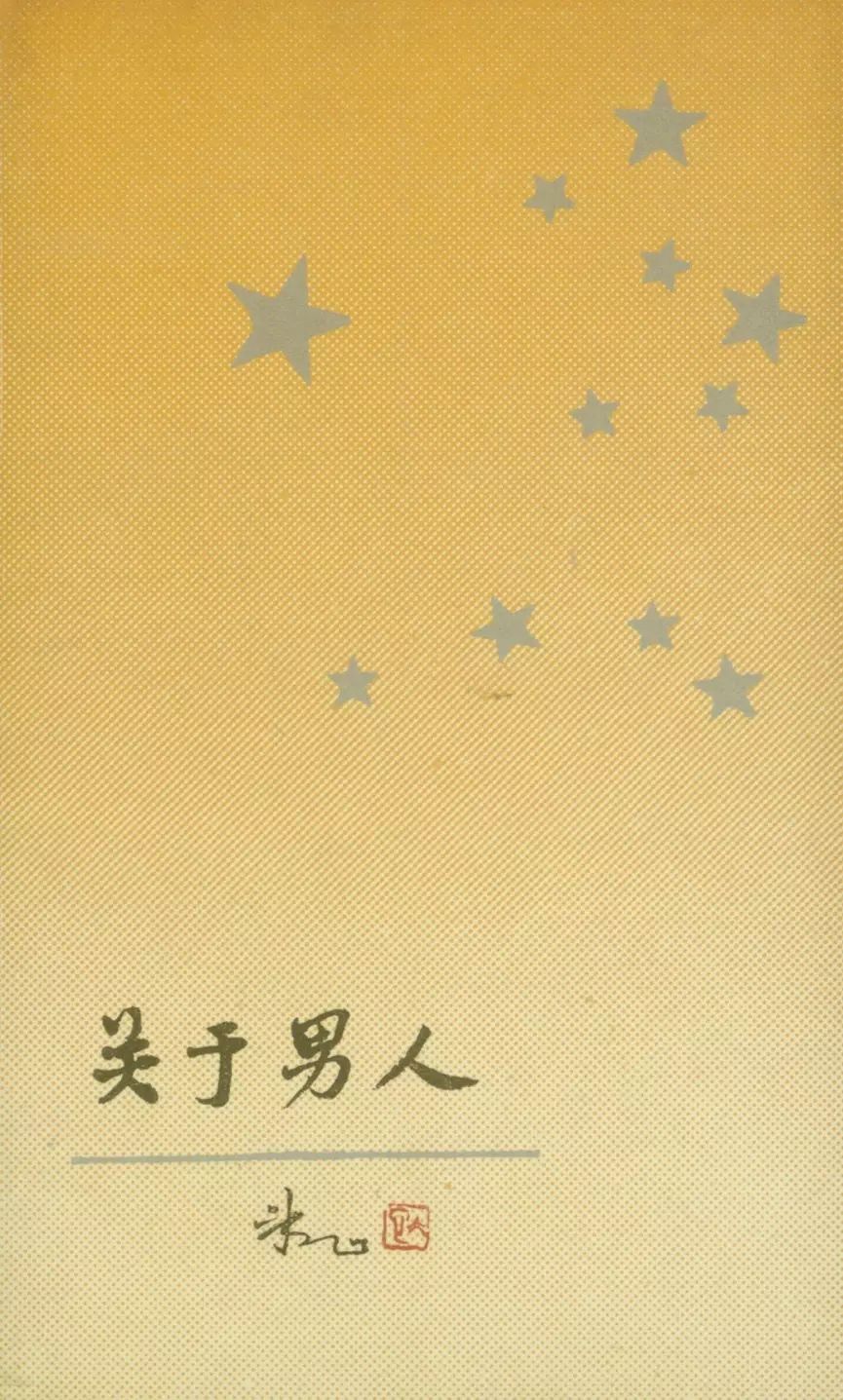

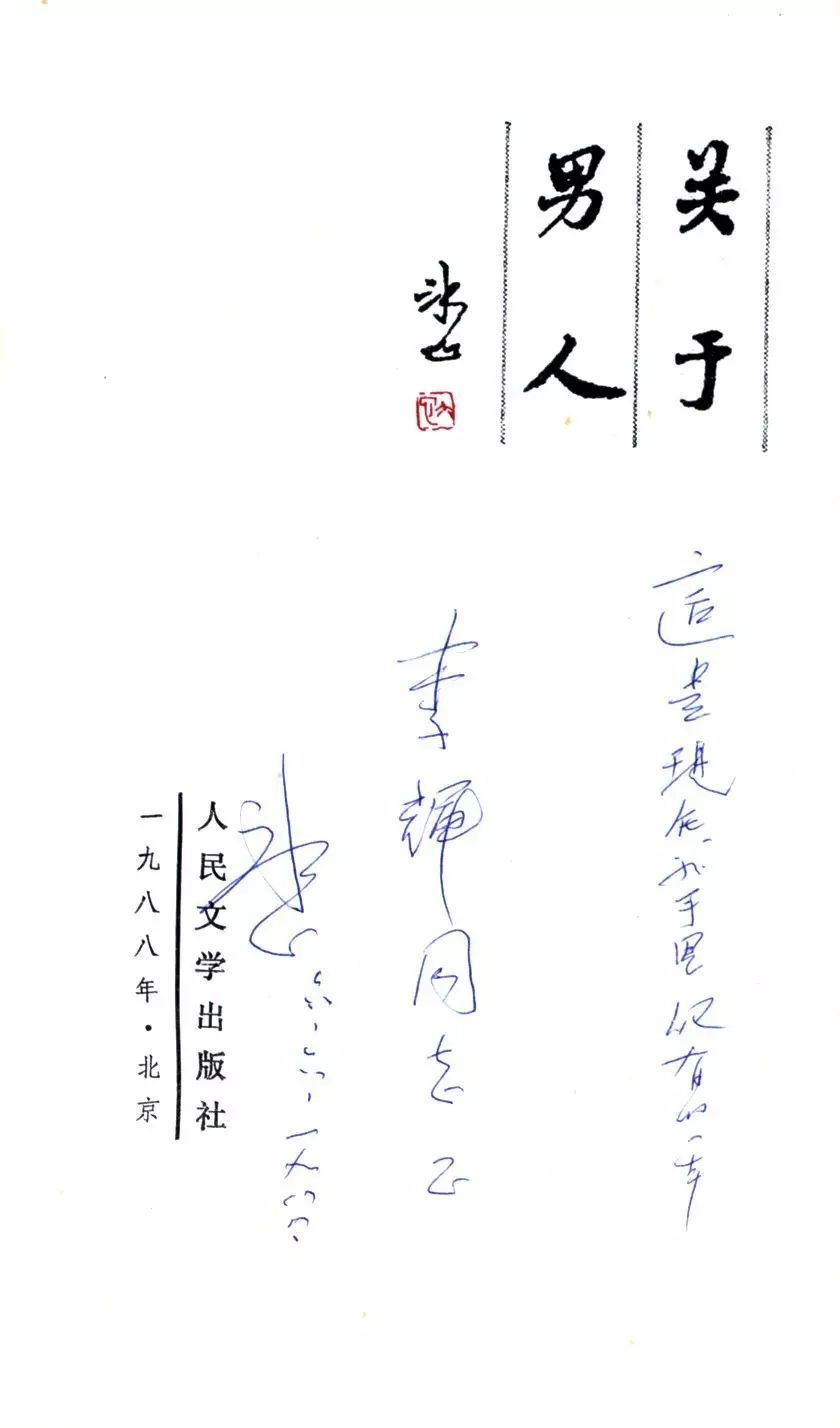

《关于男人》书影。

冰心在《关于男人》扉页题跋。

每次去看望冰心,她都会签名送上新书,但不爱题跋。只有一次例外。一九八八年六月,她送我一本新出的《关于男人》,是刚拿到的样书,签名之后,她顺手补上:“这是现在我手里仅有的一本。”还开玩笑地说:“来得早,不如来得巧。”这一年,她八十八岁。

晚年巴金与冰心夏衍在一起。

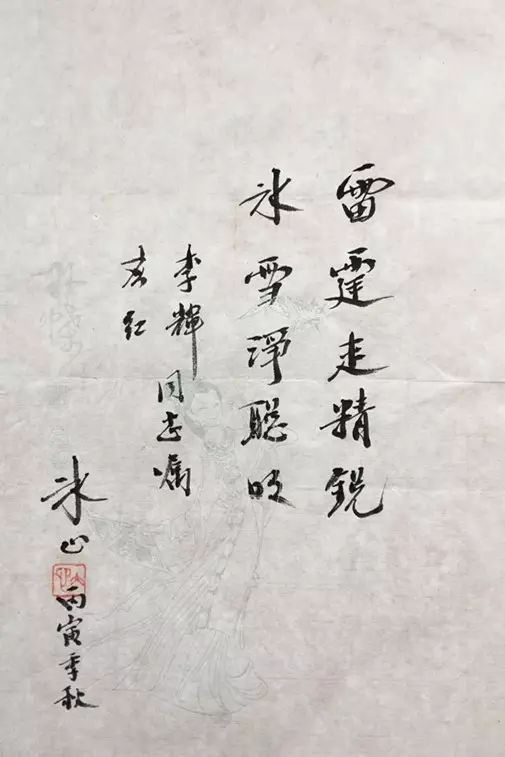

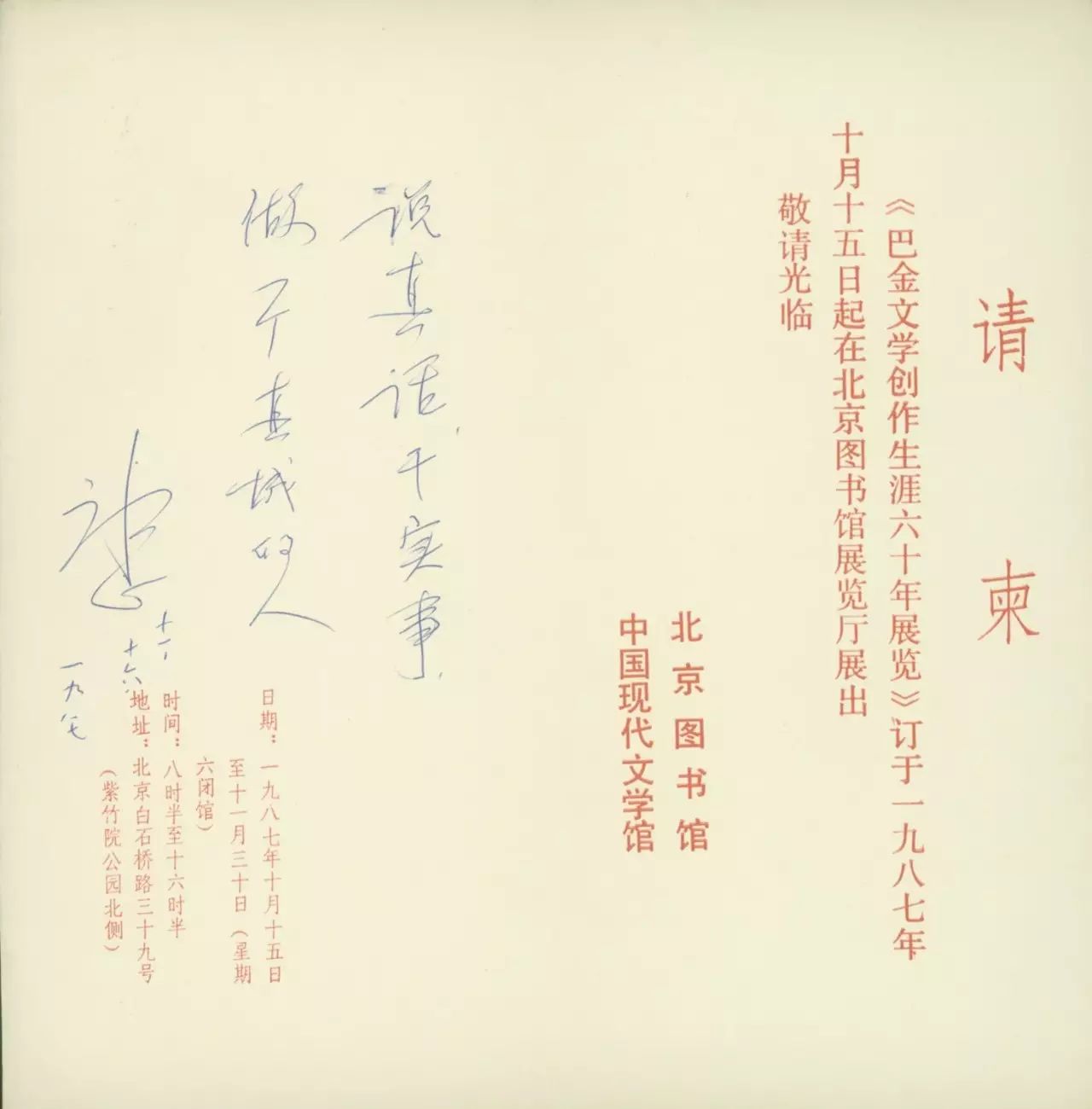

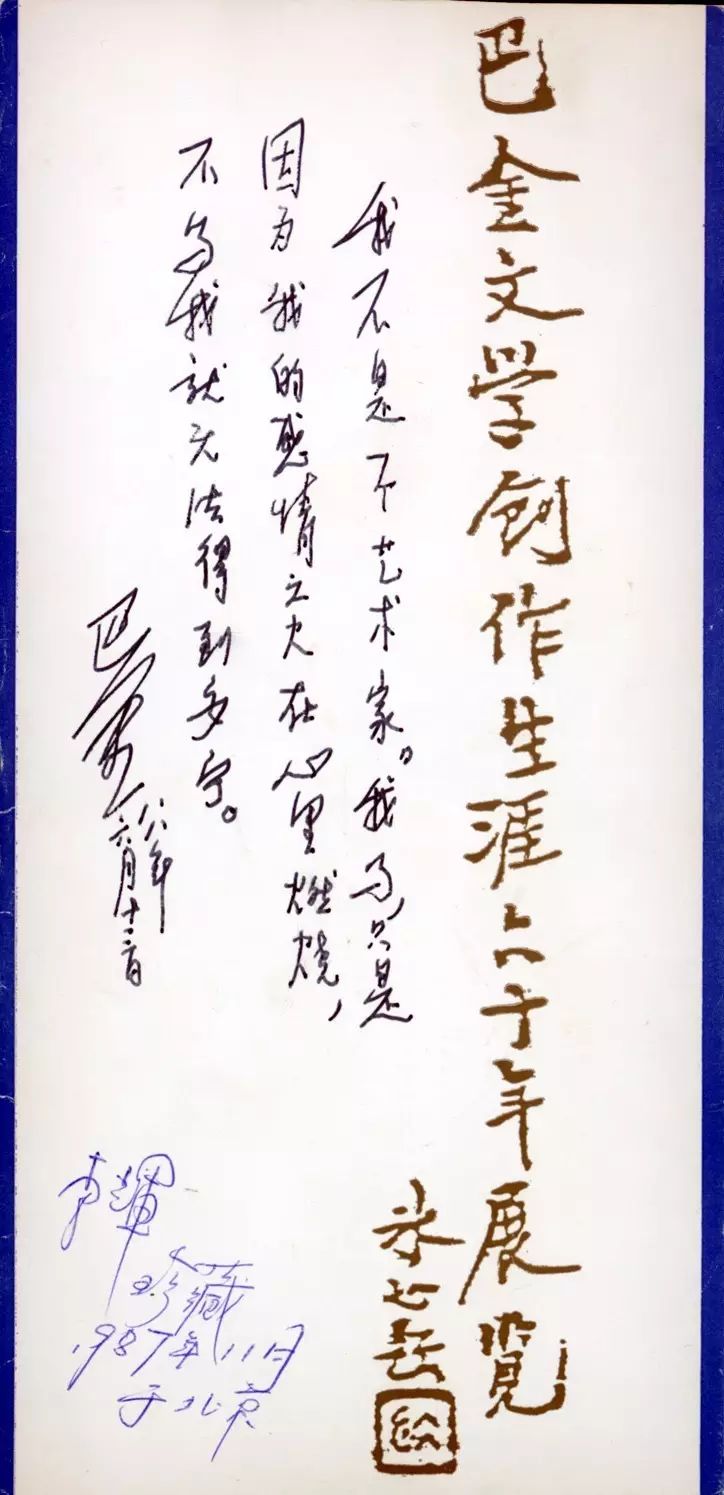

冰心在巴金展览请柬上题跋。

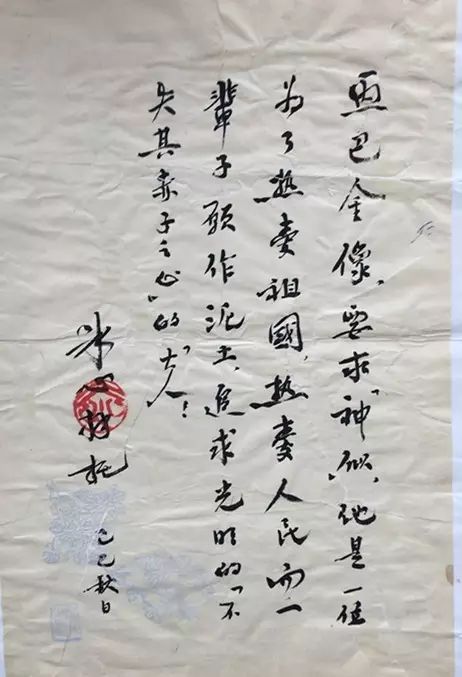

冰心为巴金画像题词。

最初想到请冰心题跋,是在一九八七年。十月,北京举办《巴金文学创作生涯六十年展览》,请柬题签由冰心题写。展览过后,我去看她,特意带去请柬请她题跋。她在内页上写道:“说真话,干实事,做一个真诚的人。冰心,一九八七,十一,十六。”

巴金在冰心题签的请柬上题跋。

半年后,我去上海看望巴金,请他也在这份请柬上题跋。巴金在请柬封面上写道:“我不是一个艺术家。我写,只是因为我的感情之火在心里燃烧,不写我就无法得到安宁。巴金,八八年六月十三日。”

时隔二十余年,这一份请柬虽薄,虽轻,却因有两位老人的题跋墨迹,而多了记忆的温暖,多了思想与文学的厚重。

两副题词相呼应,勾画出的恰是我心目中的晚年冰心。

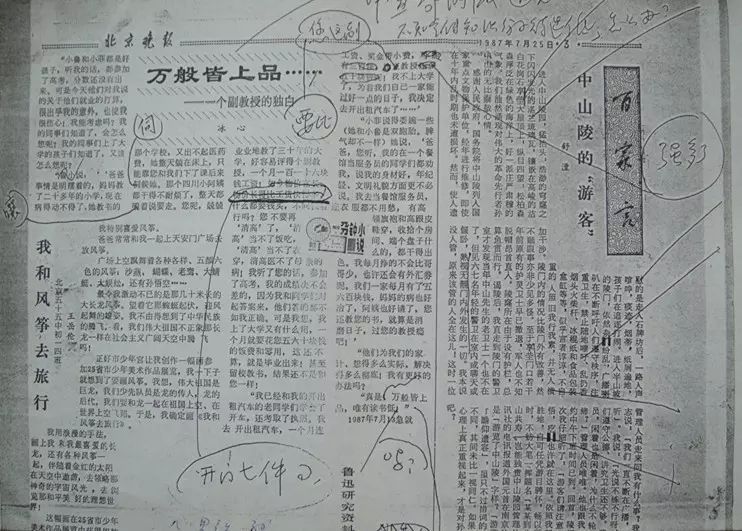

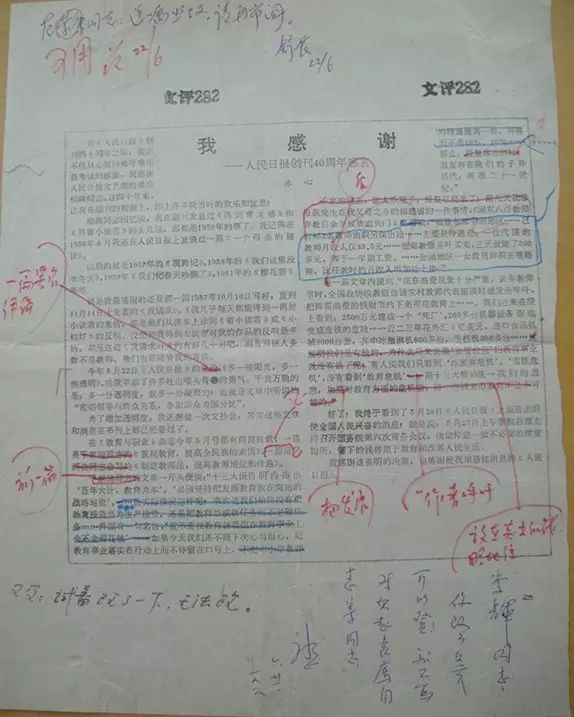

两份难得的清样:《万般皆上品……》与《我感激》

从事副刊编辑已近三十年,我很少保留版面审校清样,但有两份却留存至今,它们均与冰心相关。一,一九八七年七月二十五日,《北京晚报》副刊发表冰心的小说《万般皆上品……》的审校清样;二,一九八八年六月,《人民日报》“大地”副刊发表冰心的随感《我感激》。

两篇作品,都涉及教育与知识分子地位问题。

一九八七年七月,我收到冰心来信如下:

李辉同志:

信收入。《萧乾传》出版后,请寄我一本,拜读。

附上讽刺小说一篇,晚报可用否?否则寄回,收到请电告898046,祝

笔健

冰心,1987年7月13日

《万般皆上品……》清样。

冰心寄来的即是千字文的小说《万般皆上品……》,副题为“一个副教授的独白”。篇末注明“1987年7月13日急就”,可见是当天写完即寄出。

小说以一位大学副教授的口气,自述其与经商同学、身边出租车司机等人的收入比较,感叹教师境况窘迫、教育不受重视的现状。古诗有云“万般皆下品,惟有读书高”,冰心反其义而用之,以“万般皆上品”作为小说篇名,可谓感慨万分,立意明确。冰心已多年不写小说,此次受所见所闻触动,重拾小说体裁,在其晚年写作高潮中,有着特殊的意义。

冰心想到把这篇小说寄来,原因有二。一,近五年时间里,她一直在“五色土”副刊开设个人专栏“伏枥杂记”;二,“五色土”副刊当时有一个微型小说栏目——“一分钟小说”,冰心新作正与这一栏目吻合。捧读《万般皆上品……》,不由得为这位老人关心教育的热忱和干预生活的勇气而感动,当即安排在7月25日副刊“一分钟小说”栏目中刊出。

排出清样后,送总编审读。时任总编是一位老编辑,敬业、坦诚而格外拘谨,他在退回的清样上写了这么一句:“……刚发通知,不让宣传知识分子待遇低,怎么办?”受这一思路影响,开始他曾想暂不发表,据理力争后,他同意放行,并将小说做了多处修改。结尾句:“真是,万般皆上品,唯有读书低!”改为“真是万般皆上品,唯有读书低吗?”总编的修改颇为不易。最后一句,叹号改为问号,语气顿时有了质的转变,力度虽有减弱,却也多少表达出冰心的初衷。冰心久不写小说,一篇新作却遭致我们多处修改,于心不安,但毕竟能够发表出来,也算对老人的一个交待。

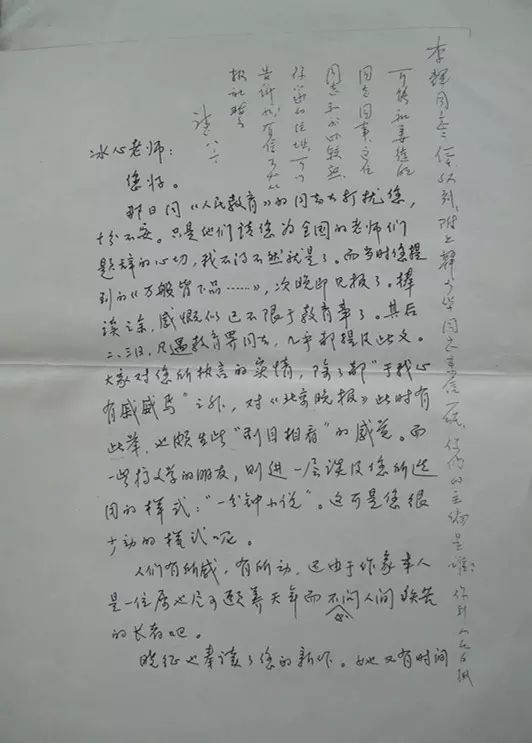

《万般皆上品……》如期刊登,我提前去信告知冰心,也将修改情况一一告知,并提及我即将调离《北京晚报》,前去《人民日报》“大地”副刊工作一事。随后,她写来一信如下:

李辉同志:

信收到。附上韩少华同志来信一封…… 你到人民日报可能和姜德明同志同事,这位同志和我比较熟。你家的地址可以告诉我,有信不必从报社转了。

冰心

八.十

冰心寄来的韩少华信复印件。

冰心给我的信,写在作家韩少华信的复印件上。韩少华告诉冰心,《万般皆上品……》刊发后在教育界引发了广泛影响,冰心将之复印寄来,当是想让我们对之有所了解。韩少华在信中这样写道:

那日同《人民教育》的同志去打扰您,十分不安。只是他们请您为全国的老师们题辞的心切,我不得不然就是了。而当时您提到的《万般皆下品……》,次晚即见报了。捧读之余,感慨似已不限于教育事了。其后二、三日,凡遇教育界同志,几乎都提及此文。大家对您所执言的实情,除了都“于我心有戚戚焉”之外,对《北京晚报》此时有此举,也颇有些“刮目相看”的感觉。而一些搞文学的朋友,则进一层谈及您所选用的样式:“一分钟小说”。这可是您很少动的样式呢。

人们有所感,有所动,还由于作家本人是一位原也尽可颐养天年而不必问人间疾苦的长者吧……

(韩少华致冰心)

为教育而忧,为知识分子鼓与呼,晚年冰心赢得了全社会的敬重与喜爱。

重写小说,《万般皆上品……》只是一个开始,随后,冰心又连续发表《空巢》、《外来的和尚》等小说,其主题仍关涉教育和知识分子。

冰心最后十年的作品中,社会影响最大的当然是她的随感。一九八八年十一月,她写过一篇《无士则如何》一文,明确提出了重视知识分子的问题。她指出:

前几年,不少领导人常说:无农不稳,无工不富,无商不活。其后,又有人加了一句:无兵不安。这些话都对,概括得也非常准确。可惜尚缺一个重要方面——无士怎么样呢?

士,就是知识、文化、科学、教育,就是知识分子、人才。

(《无士则如何》)

“无士不兴”——这是冰心的结论。晚年的她,正是基于这一认识,才把对教育的关注放在思考与写作的最突出位置,在这一点上,随感《我请求》与《我感激》,堪称其代表作。

一九八七年十一月十四日,冰心在《人民日报》“大地”副刊发表《我请求》一文。此时,我刚从《北京晚报》调至“大地”,自然又成了她的作品的第一读者。

《我请求》是冰心读《人民文学》发表的《神圣忧思录》之后而写的随感。她有感于作者与编者的勇气与见识,对教育现状的忧思,在她这里产生强烈共鸣。所谓“我请求”,即是有着社会责任感、历史使命感的呼吁。

次年五月,“大地”副刊约请冰心撰文,纪念《人民日报》创刊四十周年。她回信如下:

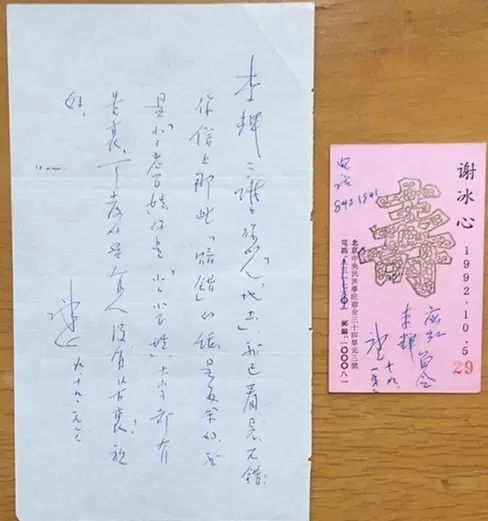

李辉同志:

我记得你有信说人民日报副刊什么纪念要我写文章,以及其他的事。这信找不到了,打电话给你,终日不通!请得信后即打电话来。

你家有无电话?

匆匆

冰心,1988年5月10日

《我感谢》清样。

《我感激》即为此而写。她在文中,谈自己与副刊三十多年的历史渊源,但落笔重点却是谈教育,谈提高教师地位和待遇的社会问题。与发表《万般皆上品……》时的情形类似,《我感激》一文先后经过了部主任、报社副总编辑等人的多处修改与删减,这份清样我也保留下来。《我感激》发表之前,我将最后改样寄冰心阅定,她在退回的清样上附笔如下:

李辉同志:

你改了文章可以登!我不写,对不起袁鹰等同志。

冰心,1988年6月21日

一份值得收藏的清样。

转眼快三十年过。她在晚年为之忧虑和呼吁的教育等问题,随着时间推移,世纪替换,焦点与形态不断变化着。在历史行进的步履中,我们仍能听到晚年冰心鼓与呼的回响。我相信,如果冰心依然健在,面对现实生活出现的新的教育症结——教育资源是否公平、农村教育是否得到重视、贫困学生的处境、高考困局……她不会放下手中的笔,还会以博大的爱,发出“我请求”的呼喊。在这一点上,可以说,冰心永远与中国教育同在。

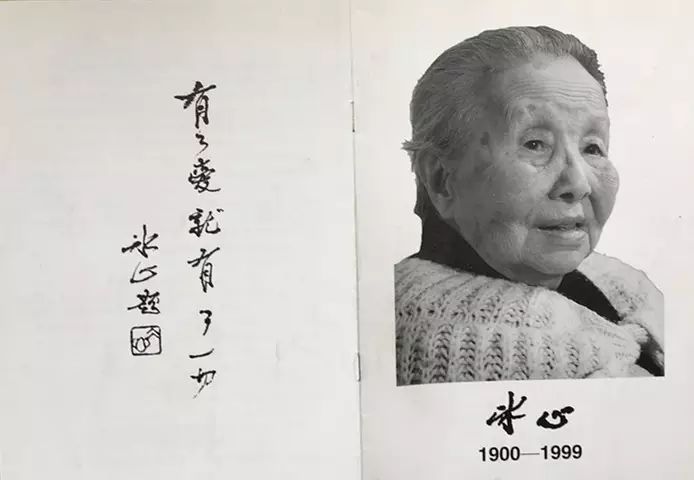

最后的日子

百岁老人冰心远行。

一九八八年,得知冰心住院,我去看她。这次去医院探望冰心的见面记录,内容如下:

1988年2月10日,下午3点——4点半

北京医院北楼301室

冰心住院

(我先找到协和医院,一问方知找错。在崇文门花店买一束鲜花,15.00元。一进门,吴青大姐在屋里,冰心躺在床上,小小身材显得更小,但精神仍好过去。)

“你来晚了。”

“怎么啦?”

“我的遗产都分光了。”

“那你怎么不给我留一点。”

(笑,不见病中的疲惫。)

“我找了半天。先到协和去,后来才到这儿。楼的拐角还有警察。”

“你连这都不知道,怎么当的记者?”

“我都是去老百姓住的医院,你这是高干呀!”(都笑)

“我给你带来不少麻烦吧?”(指她的文章)

“唉!你又不是不知道,中国办报就这么回事。我写信总爱瞎讲,你可别生气。”

“嗳,应红在哪儿工作?”

“在《文艺报》呀。”

“她们(指女儿吴青)问我,你是不是只二十几岁。”

“不会,我三十一了。”

吴青说:“我想也是,当了几年编辑了。她老记得你刚来时,那时你一到晚报来时不就二十几吗?”

“对,我那时二十六岁。”

(一会儿,赵罗蕤来。)

赵:“她是我的老师,六十年前。”

(说了许多当年燕京大学的往事。)

“有一次我的学生问我还记不记得当年给他们出的作文题。记得出过一次《初恋》,那时我还没结婚,我告诉学生,你们有过初恋的就写感受,没有的就编小说。”

笔记本上记录的与冰心的最后一次谈话,是在一九九一年九月十三日。

九十一岁老人,谈兴甚浓。从儿时故事到文坛掌故,星星点点,幽默而风趣。

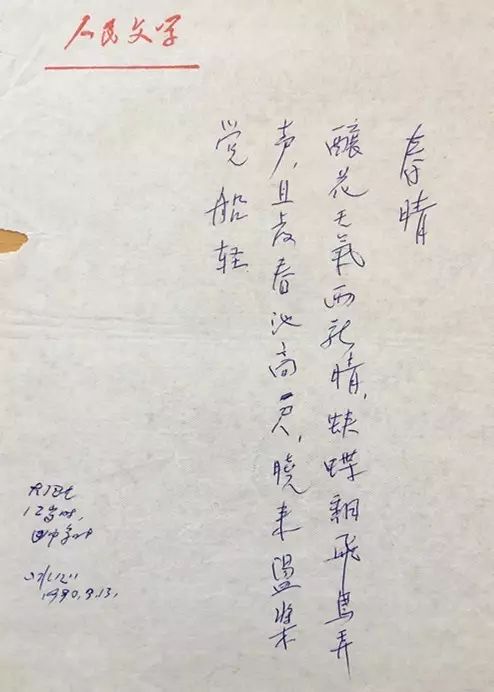

她谈到十二岁时写的一首诗,当场背下来。我说你写下来,送给我。她拿起笔,写下这首《春晴》赠我存念:“酿花天气雨新晴,蛱蝶翻飞鸟弄声。且喜春池高一尺,晓来荡桨觉船轻。”如此看来,冰心的文学写作早在十二岁就已经开始了。

冰心致李辉之一。

冰心致李辉之二。

冰心致李辉之三。

冰心致李辉之四。

当天的谈话记录如下:

1991年9月13日,上午,冰心家

1991年冰心题赠《春晴》。

冰冷水,一点两点三点,

丁香花,百头千头万头。

我的“冰”就取这个,两个“点”冰,我一看冰不是我写的,不习惯了。一个点的冰很好写。

萧乾与巴金的背景不同,他从小穷,没有爱,所以就渴望爱,见人就爱。

我是小脚老百姓,无官可做,无名可设,无官可罢,无款可罚,无权可夺。

福到家了。贴“倒”。

年轻时坐不住,琴棋书画,都不会。

我想去的地方都去不了,西安、桂林、海南岛,现在都没去,有的带任务去访问外国。

我最喜欢意大利,水多,三面是海,我还会讲几句意大利语。

老师告诉我:早安,谢谢,多少钱,太贵了,每个字母都有音,好学,我在那里住了好长日子。英国呆了三个星期,不习惯。日月星辰都看不见。意大利女人不打扮,挺好看。

(谈到张恨水)

“恨水不成冰。”完全没这事。我根本不认识他。

林徽因真不错,海伦·斯诺真漂亮。

几年后,冰心又一次住进医院,再也没有回家。一九九九年二月底,冰心去世,享年九十九岁。

不到两个月,三位熟悉的前辈董乐山、萧乾、冰心相继去世。落叶凋零,星光黯淡,在那个寒冷的冬日,难以接受的现实就这样来了。

完稿于二〇一七年三月初,北京看云斋

-END-

▌六根为一点号签约作者。

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根

大象出版社直营店

点击 阅读原文 购买