爱不需要理由,但需要方法。

——“知心姐姐”卢勤

01

你小小的认可,

或许就是孩子的全世界

父母都非常爱自己的孩子,乐于帮孩子

找问题

,指出孩子哪里做得不好、有什么缺点

——

这道题居然做错了,太粗心了吧

每天起床这么晚,拖拖拉拉,以后怎么办

要主动跟阿姨打招呼,你怎么这么没礼貌

很多家长很困惑,我也经常说:“孩子你真棒!”但是孩子并没有变得很棒。

细细想来,这些“你真棒”大多数时候是不走心的。

而那些“你太粗心了”、“我都讲这么多遍了,还听不懂吗?”

既具体又戳心,像一根根刺一样,直奔孩子的心房。

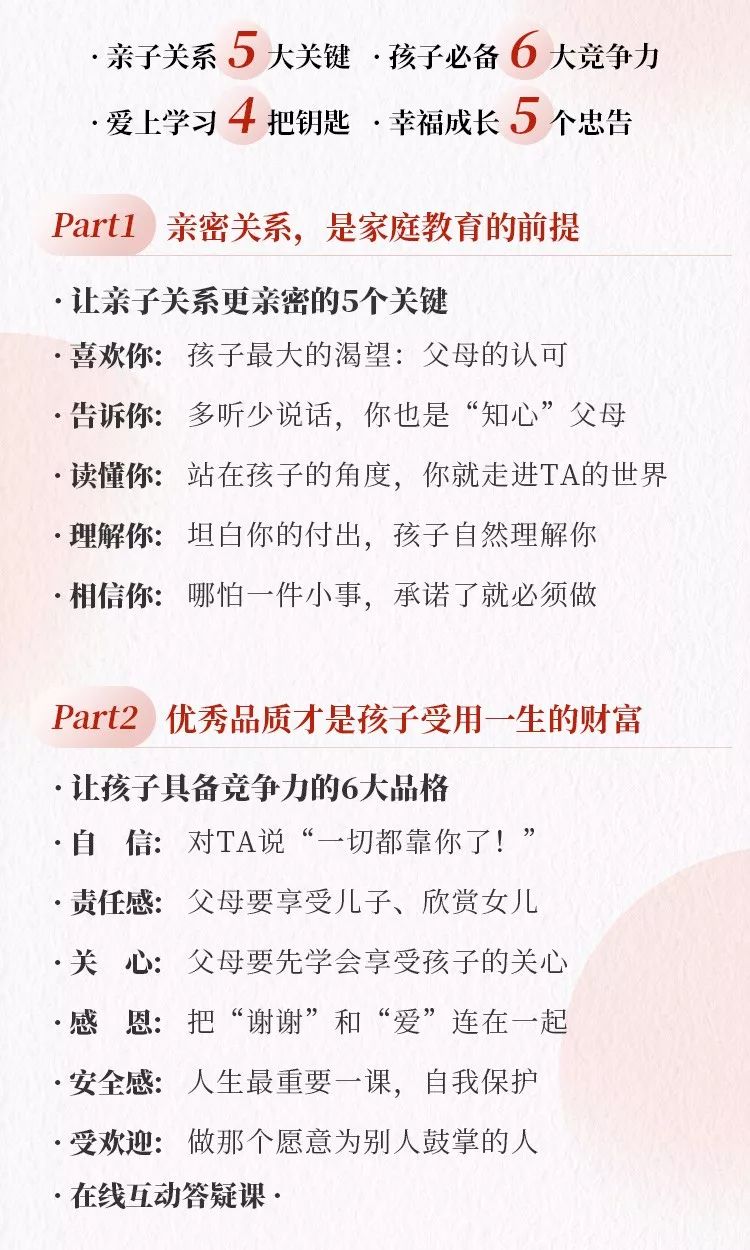

1968年,美国心理学家

罗森塔尔

,曾对美国一所乡村小学18个班孩子进行过一场实验。

他们先是煞有其事地对孩子们进行了“未来发展趋势测验”,但并没有真的计算分数和结果。

而是

随机

挑选了一些学生,告诉校方这些孩子更有发展潜力,并叮嘱他们保密。

8个月后,经过测试发现,之前被

随机

判断为有潜力的学生,表现得性格更外向、更自信,求知欲也更强。

这个后来被罗森塔尔命名为“

权威性谎言

”,他对校方来说是权威,而校方对学生来说是权威。

对于大部分孩子来说,父母就是他们的第一个

权威

。

父母的认可,将深刻地影响孩子的人生。

在心理学上,因为每个孩子潜意识里都是爱父母的,

他们会把父母的评价,内化为对自己的评价。

在童年时期,因为对自身和外界的认识、理解都非常有限,所以我们不知道怎么去评价自己,

只能求助于父母。

如果父母肯定了我们,我们就能肯定自己,逐渐生长出自信;

如果父母否定了我们,我们就会重头再来,改造自己;

如果一直没有得到肯定,我们就会开始怀疑自己。

台湾著名作家三毛在《一生的战役》里曾经写过:“我一生最大的悲哀,并不是要赚得全世界,而是请您欣赏我。”这个您,就是她的父亲。

作家三毛

后来她的父亲看到了这篇文章,写道:“很感动,深为身边有这样的小草而骄傲。”

三毛泪流满面,回到:“等你这句话,我等了一生一世,直到今天你亲口说出来,才抹去了我在这个家庭永远抹不掉的自卑和心虚。”

这个世界上有太多的孩子跟三毛一样,因为小时候得不到父母的认可,内心坍缩成一个洞,终身都在渴求着。

不是每一个孩子都像三毛那样坚强,他们可能会迷茫、彷徨,最终被打上没自信、没出息的标签,实在是可惜。

所以,千万不要低估认可的力量。

你一次正式地、认真地、具体地认可孩子,是什么时候?

02

这个世界的坏

他们早就感受到了

仔细回忆一下,在孩子刚学会走路、刚学会说话的时候,你是怎么样的状态?你的眼里肯定溢满

了

慈爱,反复地鼓励他、夸赞他、安抚他。

于是,孩子会不断努力尝试,因为他知道无论自己做得怎么样,妈妈都不会责怪他。

我们的文化语境里,谦虚、谨小慎微受人推崇、传唱了几千年,但这是过时的。

当孩子稍微长大一点,爸爸妈妈们突然就开始害怕了,怕孩子骄傲大意,

就把自己的认可藏了起来;

怕孩子不懂人世险恶,于是主动地扮演险恶——给孩子压力,不断地告诫孩子竞争残酷、生活不易。

其实,孩子都不傻。

学校不是天堂,老师不是天使,公交车司机也不会每天面带微笑。

这个世界的坏,他们早就能感受到了。

我国著名教育家、“知心姐姐”

卢勤

曾经把每个孩子比喻成一颗鸡蛋:把鸡蛋打开有两种方式。

一种是从外部施加压力,把鸡蛋破开;

另一种是从内部给鸡蛋温暖,等小鸡出生,鸡蛋就打开了。

从外面打开是食物,从里面打开才是生命。

孩子也一样,他们更需要鼓励、接纳和认可,而不是太多的压力。

正确认可孩子,是个技术活。

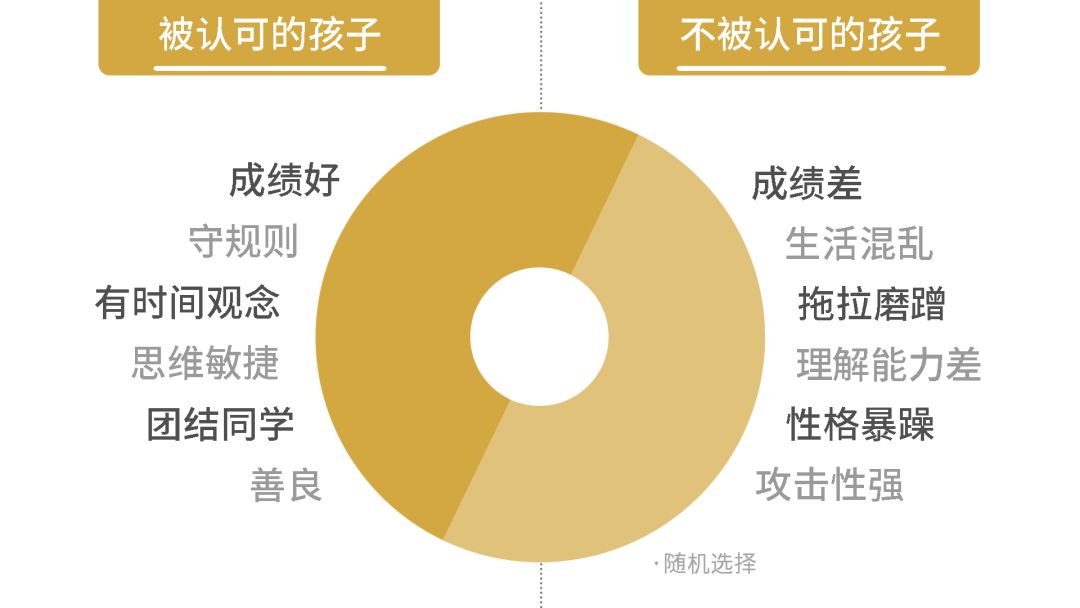

斯坦福大学著名心理学家

卡罗尔·德韦克

,曾对纽约20所学校的400名学生,进行了为期10年的实验,结果令人深思。

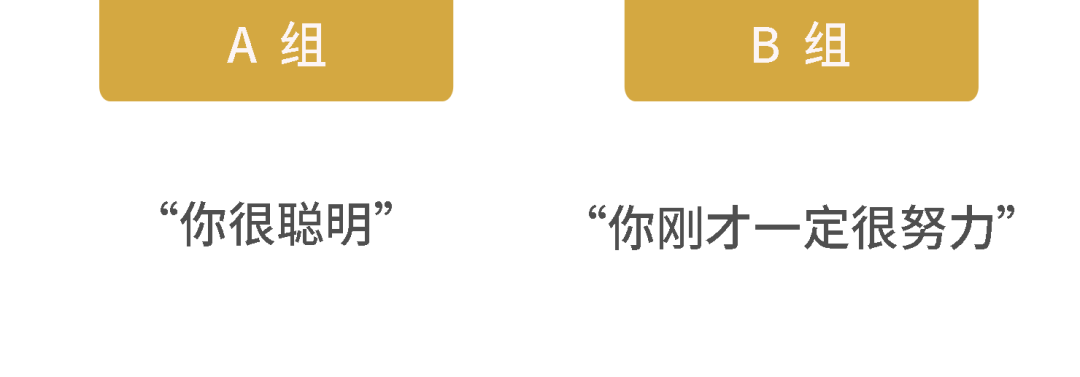

首先,她让孩子们进行非常简单的拼图游戏。

然后对A组孩子给予“你很聪明”的表扬,而对B组的孩子给予“你刚才一定很努力”的鼓励。

随着难度增大,A组跟B组的孩子开始有了截然不同的表现

——

A组 被夸聪明的孩子

▼

更容易形成“

固定型思维

”:“你很聪明”背后传达的意思是——

因为聪明,所以你成功了。

为了保持聪明的评价,孩子会更倾向于保守行事,遇到困难时,更容易感到沮丧、怀疑自己。

B组 被夸努力的孩子

▼

更容易形成“

发展型思维

”:“你很努力”背后传达的意思是——

因为努力,所以你成功了。

没有不必要的压力, 孩子更有自信,更愿意尝试,不会轻易放弃。

卢勤老师说:“

对孩子来说,失败不是成功之母,成功才是。

”

正确认可孩子,能让

让孩子的学习和生活走入正向的循环,获得健康的、持续向上的动力。

03

她特别认可孩子

70岁了还是“知心姐姐”

“知心姐姐”卢勤是我见过最会夸孩子的人,激励式教育也是她家庭教育观的核心。

激励式教育必然是充满爱的教育,好的家庭教育不光能帮孩子分清对错,也能帮孩子分清善恶,同时给孩子爱的能力。

当一个人有了爱的能力,她就会有发现美的能力和好的人缘,无论何时身边都不缺支持她的人。

一个人长大后,最可怕的不是贫穷和困难,而是孤独。

如何给孩子最好的激励式教育,可以听听“知心姐姐”卢勤的故事

——

1960年,“知心姐姐”栏目在《中国少年报》上正式开始连载了。

在接下来近50年的时间里,“知心姐姐”陪伴着三代人的成长。

她是孩子们的知心朋友,孩子们的小秘密、小烦恼都愿意跟她说,

每天

寄到编辑部的信以麻袋计。

早期《中国少年报》上的“知心姐姐”形象

同年,12岁的北京小学生卢勤怀揣着一个梦想,她像“知心姐姐”一样把头发梳成两条辫子,微笑着在

照相馆拍了平生第一张标准照。

但是没想到1966年,遇到文革,《中国少年报》停刊,她的梦想随之破灭。

后来卢勤下乡插队,她在知青中当其起了“知心大姐”,后来她结了婚、生了子,似乎离当初的梦想越来越远了。

1978年11月的一天,那时候她的孩子才几个月,她边做晚饭边听广播,才得知——《中国少年报》

复刊了!

她激动地给报社写了几封信,表达了进入报社工作的夙愿。

1979年6月,卢勤如愿加入了《中国少年报》。

之后,她做了长达

6年

的读者通联工作、给孩子们写回信,这也为她之后跟孩子沟通、做儿童教育打下来扎实的基础,她成了

特别

懂孩子

的人

。

全国各地的“知心姐姐”信箱

后来,卢勤成了栏目的负责人,逐渐把“知心姐姐”从一个报纸栏目,发展成包括热线、夏令营等各种形式在内的“知心姐姐”系列。

她也成为了后来最知名、影响力最大的“知心姐姐”,

孩子们喜欢她、愿意跟她说心里话。

卢勤跟孩子们在一起

曾经有一个北京的小朋友吞安眠药自杀,被救过来之后跟谁也不说

,只愿意

跟“知心姐姐”谈谈

。

卢勤马上就赶到孩子家里,问他怎么了,孩子说:

“你不知道,我活得可累了,每天晚上睡觉,都有很多妖魔鬼怪在那缠着我…本来我成绩不错,上了初中就不如别人了,我觉得压力好大…在学校,同学们一点爱心都没有,我觉得好孤单…”

一见她,孩子的话就特别多。

卢勤觉得这

孩子的

声音特别好听,

就跟他说:

“孩子,我觉得你的声音特别好听,我怕我以后听不到了,我能录下来吗?”

孩子想了想,就同意了。

他们又聊了几个小时,孩子就突然就说:

“我好了没事了,去吃饭吧。”

孩子的父母很惊讶,他们以前觉得孩子的成绩不错,很放心,

没想到孩子的心里有那么多的话,在学校有那么多的不开心。

人的本能是趋利避害,孩子也一样。

认可孩子,孩子就愿意跟你沟通;

让孩子喜欢你,孩子就能理解你,就愿意听你的话;

让孩子跟你说心里话,很多问题都能迎刃而解。

04

成为“知心父母”

激发孩子的内动力

卢勤老师曾经说过:“

爱不需要理由,但需要方法。

”

其实很多孩子的问题只要好好聊聊就能解决。

家长有没有发自内心地认可孩子、家长有没有好好地跟孩子沟通、家长有没有处理好跟孩子的关系……对孩子的成长至关重要。

家长的态度、观念和沟通技巧将极大地影响孩子的世界观、人生观和价值观,

父母的境界就是孩子的天花板。

▼点击视频

收看卢勤老师的公开课

所有的问题,都是关系的问题。

在这个课程中,你将掌握卢勤老师的激励养育法,通过学习

——

▼

父母怎么跟孩子相处·前提

亲子关系的5个关键

▼

孩子怎么跟

自己相处

具备竞争力的6大品

质

▼

孩子怎么跟学习相处

爱上学习的4把钥匙

▼

孩子怎么跟

世界

相处

孩子幸福成长的5个忠告

▼

轻松养出乐观自信的孩子

▲ 卢勤老师真人出镜