一个能吃,会吃,还吃不胖的人,是多么幸福的一件事。吃货是比较爱吃川菜的,关键在于其独特的辣味,刺激着味觉,想必看着这张麻辣墨鱼仔,口水都要流下来了。可能是出于职业习惯,中国到底哪些地方的人特别能吃辣呢?下面就从地理角度来看看中国吃辣区域的分布。

一、中国现代辛辣指数分布区域

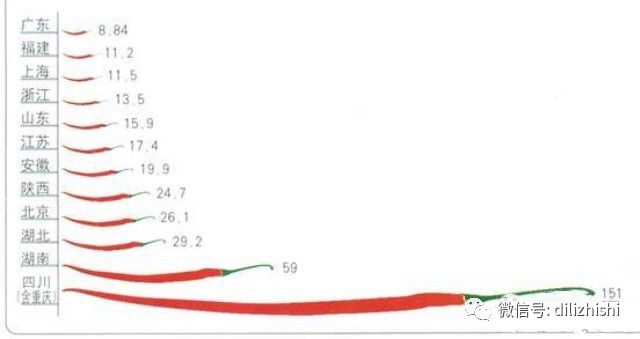

唐代大诗人杜甫则以“蜀酒浓无敌,江鱼美可求”的诗句来概括、赞美巴蜀的美酒佳肴。“川菜”既是巴蜀饮食文化的精髓,也是中华饮食文化的精华!它的发展史和它博大精深的烹饪技艺体现了巴蜀人民的聪明才智和饮食文化的特色积淀。如今,在全球每一个有华人的地方,都会有“川菜”,都有“川菜”馆,“川菜”以它“麻辣、鲜香”的显著特点,越来越受到世界各国人民的喜爱。现在中国饮食菜谱中辛辣指数最高的是四川(含今重庆),高达151,这仍是与历史上蜀人“好辛香”的传统相吻合的。而饮食中辛辣指数最低的是广东,仅为8.84,这也是与《清稗类钞》记载“粤人嗜淡食”而忌辛辣相吻合的。

从这张辛辣指数分布图中,可大致把中国“吃辣”地区划分成如下几个区域:

中国饮食辛辣指数区域分布示意图

注:辛辣指数是指统计各地食谱中的辛辣指数, 即辣椒素(癸烯香草胺)、花椒素、胡椒碱和胡椒脂碱入菜对口感产生的差异

(1)长江上中游重辣区。从大的分区来看, 四川(含今重庆)、湖南、湖北、陕西为一个最重的辛辣核心区, 指数在151至25左右。四川地区早在晋代便有“好辛香”的记载,食辣十分闻名,而湖南地区食辣名声在外,民间也有“糠菜半年粮,海椒当衣裳”之说。湖北鄂西一带食辣尤重,有“辣椒当盐”之说。陕西食辣主要在关中和陕南。从相关记载来看, 相近的云南、贵州及江西西部和南部山区、安徽南部山区和甘肃南部山区也是属于这个圈内。云南地区的食辣也比较明显,除汉族食辣外,云南少数民族普遍喜酸辣。贵州地区食辣也明显, 特别是食用辣椒时间之早在云、贵、川、湘几省中为最早,现在许多居民用餐时多必备辣子碗。在皖西南大别山和皖南丘陵地区,也食辣,只是不如四川、湖南程度重。甘肃地区嗜辣,但主要为副食。江西南部山区也嗜辣,著名的南康辣椒酱十分出名。

(2)北方微辣区。在中国北方地区, 以北京、山东为核心, 东及朝鲜半岛地区,西经山西、陕北关中以北、甘肃大部、青海到新疆, 是另外一个相对辛辣区,总指数在26至15之间, 其中北京的辣指数和山东的麻指数都十分突出。在这个地区从食辣程度而言,朝鲜族食辣程度十分高,早在清代《高丽风俗记》、《朝鲜风土记》中便有记载。现在有的人口多的朝鲜家庭1年要保存100kg辣椒,有名的辣白菜、酱腌小青椒、辣拌萝卜条等十分有名, 甚至大量汤菜都要放入辣椒。

(3)东南沿海淡味区。在山东以南的东南沿海江苏、上海、浙江、福建、广东为忌辛辣的淡味区,指数在17至8间,其趋势是越往南辛辣指数越低,口味越淡。客家人原来是从北方迁入南方的, 但到南方后客家人普遍忌辛辣的花椒、辣椒。在广西地区,桂西南白话方言区普遍不食辣,但桂北官话方言区略微食辣, 属于过渡区。

从上面的分布来看,你看看你自己应该属于哪种类型呢?

二、中国辛辣区的自然地理解释

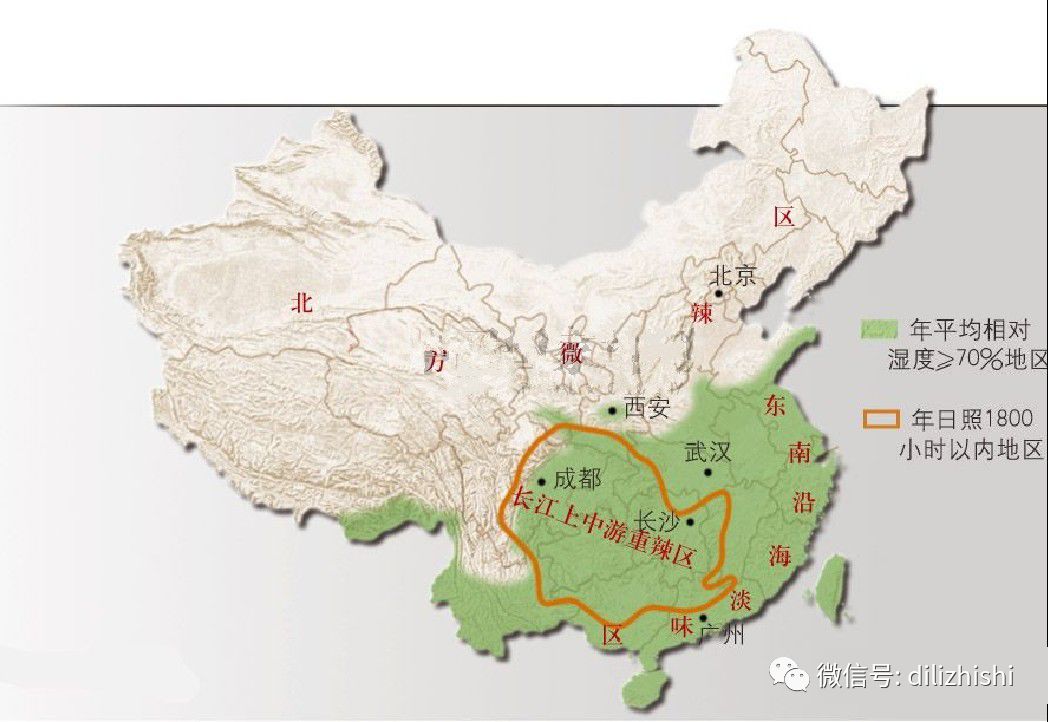

中国辛辣区域分布图

长江中上游重辣区,特别是生活在终年潮湿的川、贵、湘地区的人,这种气候导致人的身体表面湿度与空气饱和湿度相当,难以排出汗液,令人感到烦闷不安,时间久了,还易使人患风湿寒邪、脾胃虚弱等病症。吃辣椒浑身出汗,汗液当然能轻而易举地排出,经常吃辣可以驱寒祛湿,养脾健胃,对健康极为有利(对当地人而言)。川菜非常注重调味,而且口味不但麻辣,还比较重。据说是因为过去四川虽然是“天府之国”,可是离海较远,地势险要,交通运输不便,海鱼等食材不够新鲜,于是发明了各种调味料改善味道。

涮涮辣

我国流传有“贵州人不怕辣、湖南人辣不怕,四川人怕不辣”之说。贵州人平生所吃辣椒极多、朝天椒、野山椒均不在话下。在川北,听说有一种辣椒本身不能吃,用一根线吊在灶上,汤做好后,辣椒在汤里涮涮,就辣得不得了,因此叫“涮涮辣”,四川的“麻辣烫”更是全国闻名,可以说,没有不辣的四川名吃,四川名吃不辣,也就谈不上“名吃”。如今,人们除了管四川女子叫“川妹子”外,还称其为“辣妹子”,原因大概也基于此。

东北菜香辣蚕蛹

北方的微辣区,冬季十分寒冷, 北方西部干燥, 湿度小。而北方东部由于近海,其相对湿度在60%以上。其中东北(辣椒食区)一些地区在65%以上, 属温带季风气候,多年平均降雨量在1120mm以上, 特别是东北东部降雨量更丰富,湿度更大。这些地区比西北和东北其它地区更湿润,有一定的食辣环境背景。但由于这些地区日照时数在2400小时以上,雾气相对较小,其辛辣的背景自然相对重辛辣区要弱。

东南沿海淡味区,越往南走虽然湿度越大,但其冬季普遍温暖,月平均气温多在4℃以上或8℃以上,关键是这些地区的年日照时数在1800小时以上, 没有冬季冷湿且日照数值低的环境背景,故成为淡味区。

当然食辣除了水平地域分异规律之外,还存在垂直分布的环境成因,即在山区由于空气对流差,雾气大,冬季气候冷湿更明显,故食辣的环境背景更突出。因此,在长江中游的江西南部、安徽南部、大别山地区、鲁西南地区食辣程度比周围平原地区突出。

三、中国辛辣区的人文地理解释

食辣风俗的形成除了与地理环境有关外, 还与社会发展的许多因素有关。在古代四川是传统的重辛辣区,以麻味著称。在胡椒、辣椒没有在饮食中广泛运用前,麻味在全国影响甚大,全国各地普遍食麻味,特别是在唐宋元明时期更为突出,作为这些朝代的核心区———黄河下游,虽然后来胡椒和辣椒传入,但花椒在山东仍有一定市场。北京地区辣指数较高可能与北京作为中国政治经济文化的中心,特别是近年来,由于川菜和湘菜的影响加大,北京八方汇集,受川、湘菜的影响有关。而川菜的形成则与“湖广填四川”的移民活动有关。明代末年辣椒传入中国后,正是明末清初“湖广填四川”的时期。辣椒从广东、湖南、贵州向四川的传入,可能正与这些地区的移民大量进入有关。湖北地区由于历史上移民中回族的比例大,有食胡椒的传统,再加上可能汉族普遍以鱼为食,用胡椒压腥,胡椒用量特别大,有名的胡辣汤可以为代表。