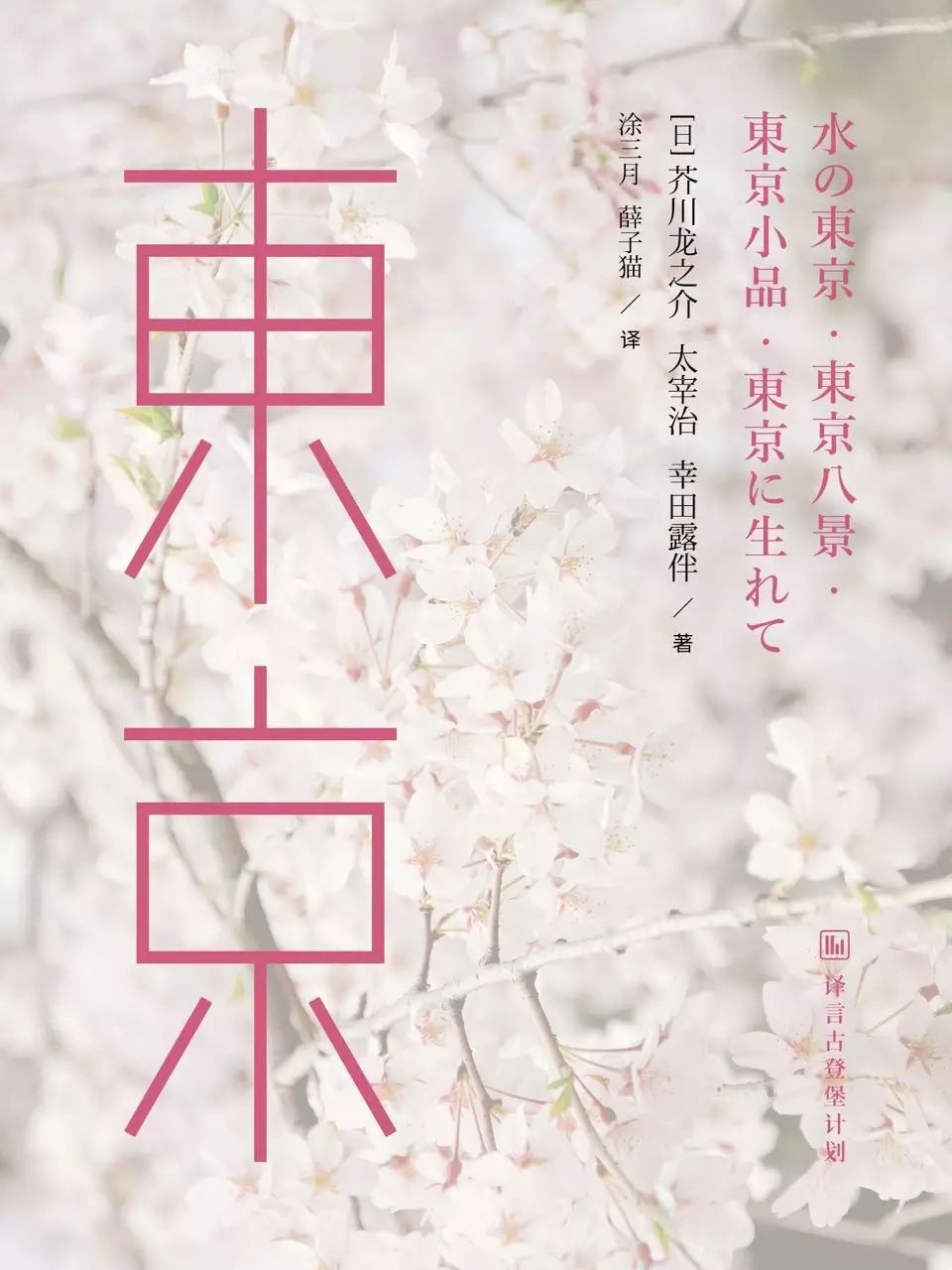

作家与城系列的《东京》短小精湛,却包含了不同作家的散文,日本著名作家芥川龙之介的两篇关于东京的小品文《东京小品》和《生于东京》,极富个性的作家太宰治的《东京八景》以及生于东京的作家幸田露伴的《水之东京》,一共四部作品。这几位作家基本上都是19世纪末期到20世纪初期生人,他们笔下的东京,早已经不是今天的模样。

芥川龙之介(1892-1927),日本大正时期著名小说家,日本著名的芥川文学奖就是以他命名。芥川龙之介以短篇小说著名,一生写了超过150篇短篇小说。作品大多关注社会丑恶现象,文笔简洁有力。由其代表作品《竹林中》改编成的电影《罗生门》是世界电影史上的经典之作。

让我说出对东京的印象是不可能的。理由就是,要留有印象的话,无论是对什么印象深刻,或是能够被人感记在心的,新鲜感都是不可或缺的。可是,我生在东京,长在东京,住在东京。因此,感应东京的神经于我而言可以说是彻底麻痹了。所以,要我谈论对东京的印象之类的,实在是无话可说。

可是,庆幸的是,东京是个剧变的大都会。比方说半年前,京桥[1]上还有传统的石制宝珠状装饰,可现在,已经完全变成西式的桥了。因此,要说东京印象的话,也不是完全没得说。只是,像我这样的粗鄙之人,动不动就惊讶于各种变化,讲起来就没个完了。

住得憋屈的地方

总的来说,现在的东京实在说不上是一个能让人住得舒畅的地方。比如说,大川[2]地区在我的孩提时代,河里还散乱着些柱子,沙洲附近一侧长满了芦苇,可现如今不过是普通的城市河流罢了,变得了无情趣。特别是最近拔地而起的美式庞大建筑,也实在是多的看不下去。另外,电气火车、咖啡馆、行道树、汽车,没有一样让人觉得值得佩服的。但是即使在这样令人不快的街道上,像玻璃窗上的一缕反光,建筑物的蛇腹状装饰投下的阴影之类,还是颇具美感的,不过像我这种人要是连这种都市之美都感受不到的话也不会有安身之处了。

广重[3]的情趣

不过,即使在现如今的东京,也不是说彻底丧失了昔日浮世绘版画中的风情。我曾经在一个夏天的傍晚,去了本所[3]一桥附近的一个公共厕所。从那个厕所出来的时候,刚开始下起淅淅沥沥的雨。那时,一桥和一旁河川的色调,正如同广重的画一般。可是,这般景致,实在是可遇不可求啊!

郊外有感

顺便说说郊外的话题,一言以蔽之——我讨厌郊外。要说到厌恶的理由,首先就是因为那种地方充满微妙的旅店感和新开发的味道,就像在武藏野[5]那样的地方,它所充斥着的廉价的感伤主义令人厌恶。不过话说回来,我住的田端[6]也是在东京的郊外,所以实在说不上愉快。

注释:

[1]:京桥:位于东京都中央区,现仅存遗址。

[2]:大川:东京都内隅田河从吾妻桥开始的下游部分的别称。

[3]:歌川广重:日本江户时代后期浮世绘名画师。

[4]:本所:位于东京都墨田区西南部。

[5]:武藏野:位于东京都中部,以吉祥寺为中心的卫星城。

[6]:田端:位于东京都北区。1889年,随着东京美术大学的落成,逐渐开始有艺术家聚集,其中比较著名的有画家小杉放庵、陶艺家板谷波山、以及雕刻家吉田三郎等等。而1914年后,随着芥川龙之介的定居,田端开始涌入了菊池宽、土屋文明等大批的文人墨客,是东京著名的“文士村”。

堡仔图书《东京》已经上架豆瓣阅读,购买请点击“阅读原文”。