作者_于念慈 鲸鱼

编辑_鲸鱼

——

与原版一样疯狂,但比前作更漂亮。

《帝国》

(Empire)

杂志这句评价,能代表很多人对《银翼杀手 2049》的观感。

这部1982年版《银翼杀手》的续作,虽然票房成绩不算惊人,却备受媒体追捧,据说不仅不负众望,而且还能超出原作党本就很高的预期。

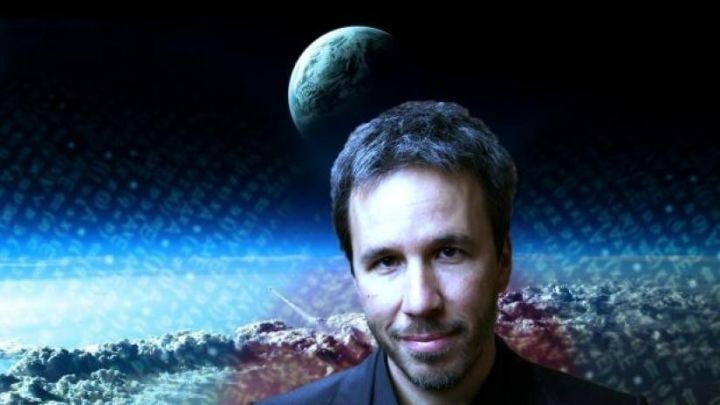

相应的,导演维伦纽瓦也已经被捧上神坛。但是,等一等,还有个人你们是不是忘了夸?

维伦纽瓦背后的男人到底是谁?

此人就是拿过三次英国电影学院奖

(BAFTA)

,三次美国电影摄影师学会奖

(ASC)

,13次提名奥斯卡,并且已经被英国王室授予大英帝国司令勋章的,

罗杰·迪金斯

(RogerDeakins)

。

荣誉加身的他,认为自己只是个普通的托基

(英国西南部城市)

少年,拍过一些电影佳作,仅此而已。

在拍完《银翼杀手2049》以后,低调惯了的迪金斯果然又跑回了托基老家,继续自己钓鱼拍照的生活。

对于媒体的追捧,和会不会拿奖的热议,他有些不以为然。

谁会记得拿奖的人呢?我很简单,只想做两件事。

要么是拍电影,要么就呆在德文郡,不问世事。

罗杰·迪金斯,一个最不好莱坞的好莱坞摄影师

迪金斯的老家托基,是个美丽的海滨城市。

每到夜晚,市井灯光投射在海面上,伴着点点渔船,像一幅典型的欧式风情画。

也许是因为这样的环境,迪金斯最初的理想,是成为一名画家,直到他看到罗杰·梅恩

(Roger Mayne)

的作品。

罗杰·梅恩拍摄的伦敦女童

梅恩是第一批拍摄战后伦敦青少年的摄影师。那代人与众不同的精神面貌都被纪录在了相纸上,所传达的信息,绝不只是人像那么简单。

受此启发,迪金斯当即放弃了念到一半的平面设计专业,转学去了英国国家电影学校

(National Film School)

。

年轻时的迪金斯

上世纪七八十年代,刚毕业的迪金斯拍了很多纪录片。其中一部跟着游艇船员满世界跑的纪录片,拍摄条件艰苦,却也让他染上了经济适用的习惯。

如果某个设备只能在片场用到一次,迪金斯就会去掉它,以便把每一分钱都用到屏幕上,让大家看得见,感觉得到。

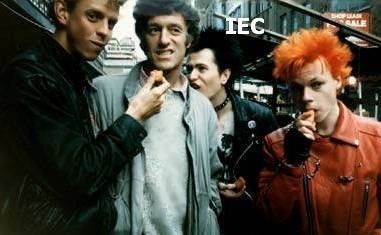

拍纪录片的同时,迪金斯还拍了不少摇滚音乐录影带。这是他走向电影摄影的起点。

那些表情丰富,肢体活跃的摇滚乐手,就像梅恩照片里那些伦敦青少年,让迪金斯产生了探索人类的欲望,尤其是通过人们的面孔。

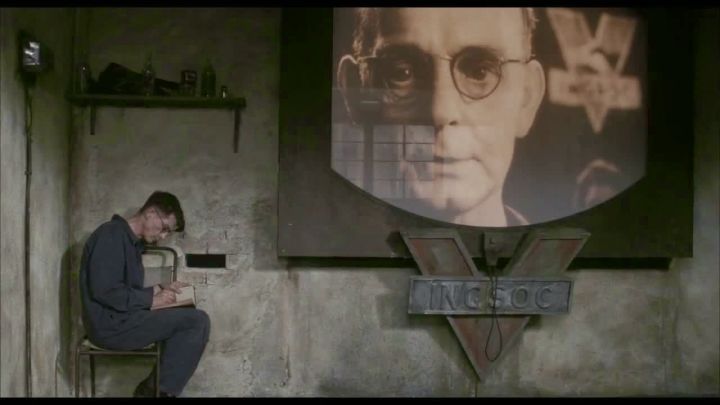

于是,我们就看到了《1984》

(1984)

里附有压迫性的「老大哥」和心事重重的温斯顿。这两张截然不同的脸,能让人在看片之前,就猜出一半的故事。

迪金斯摄影的《1984》,前景是约翰·赫特饰演的温斯顿,后方是监视墙上的老大哥

《1984》让迪金斯一举打入电影市场,却还只是他第二次担当摄影指导。

那偏冷的色调,富有质感的画面,和充满暗示的构图,早早奠定了迪金斯此后的风格。

缩在墙角偷偷写日记的温斯顿,和比他整个人都要大的监视屏

1986年,在拍完《席德与南茜》

(Sid and Nancy)

之后,迪金斯转战好莱坞,在这里他遇到了自己的伯乐,科恩兄弟。

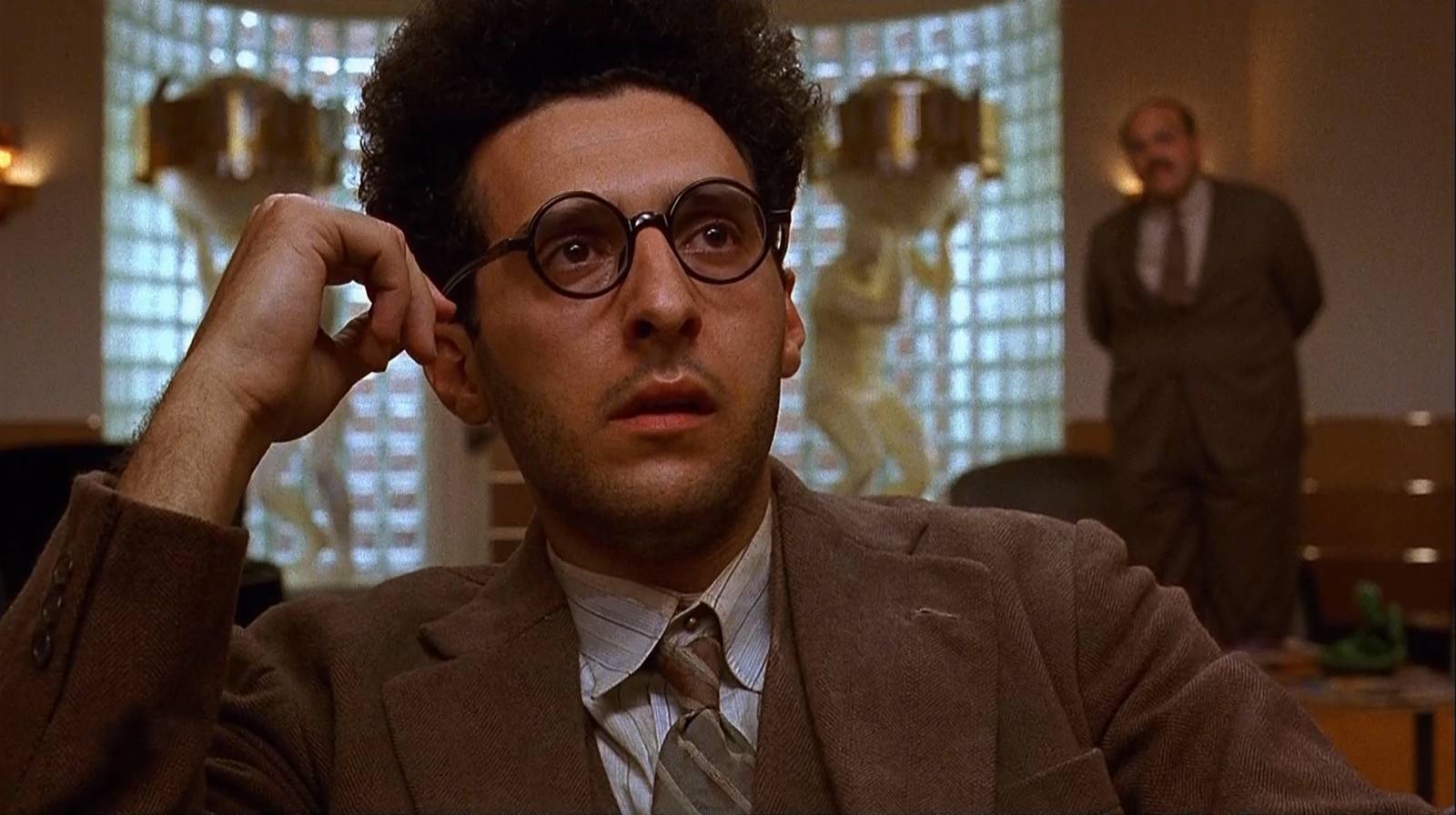

迪金斯与科恩兄弟合作的第一部电影,《巴顿芬克》(Barton Fink)

拍摄《巴顿芬克》的经历,让迪金斯有如醍醐灌顶、幡然大悟

(professional awakening)

。他说,科恩兄弟的工作方式绝对改变了他看事物的眼光。

科恩兄弟对故事板的执着,在业内几乎已经到了「臭名昭著」的地步。他们非常清楚自己想要什么,因此不能接受一点冗余。

而迪金斯呢?此前拍摄了大量纪录片,习惯于跟踪事件,拍前不做预期。他会存留很多影像素材,之后再按拍摄中的想法进行剪辑。

这两种截然不同的思维方式,被迪金斯融合到了一起,带来了他所说的「改变」。

燃烧的旅店,脱落的墙纸,莫名其妙的房客,《巴顿芬克》里有很多细思恐极的不合理设定

考虑到片场天气等因素依然有不可控性,他当然不能像科恩兄弟一样「刻板」,但同时,对叙事目的的揣摩,也让迪金斯学会了只拍对电影有意义的东西。

除了这些技术因素,迪金斯也真心钦佩科恩兄弟的才华。他把《巴顿芬克》中诡异不安的气氛营造,都归功给导演。

他们真的有才。你会边看边笑,然后又一想,‘不对啊,我不该笑啊!’,这简直变态!

此后,迪金斯担当了五十多部电影的摄影师,其中不乏《肖申克的救赎》《007打破天幕危机》这样的「大片」。

但真正让他老人家感到满意的,并不是那些偶然乍现的炫目技巧,而是影像作为一个整体的张力。

如果有人说,我喜欢你在某处拍的画面,就代表你失败了。因为你真正该做的,是呈现一个完整的作品。

迪金斯此言不是要全盘否定同行对视觉效果的追求,只是为了提醒自己,别在「有趣」和「卖弄」之间失去平衡,毕竟,「

没有人会冲着华丽的摄影去观看一部电影。

」

(拉乌尔·库塔尔)

维伦纽瓦与迪金斯共同勘景

当然,现代视效的进步,似乎已经放低了观众对故事的要求,他们有时真的可以为华丽的摄影,去观看一部电影。

这里没有孰对孰错,但时代背景下的迪金斯,的确已经成了好莱坞里「老派」价值观的代言人。

尽管完全有能力拍出极尽光彩、夺人眼球的画面,他还是甘愿后退一步,始终用叙事目的划清影像的界限,把摄影背后的基本动机当作唯一准则。

片场的迪金斯

记得有一次,迪金斯的老搭档科恩兄弟故意让全剧组都学老爷子的装扮,统一穿白上衣、牛仔裤和靴子。

可是他们处心积虑策划的小恶作剧,直到那天收工以后才被迪金斯注意到。

没办法,他就是这么专注。一旦拿起摄影机,便看不到电影之外任何的事情。

迪金斯,摄影魔法师

既然要说迪金斯,就不能不分析他的作品。

从影半个多世纪,迪金斯的佳作很多,但我准备从《神枪手之死》讲起

(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)

。

这部片的评分虽然不算高,却非常能体现他的魔法,可以作为了解迪金斯风格的入门课。

《神枪手之死》中劫火车的一幕,这一幕也是迪金斯个人论坛首页的照片

导演安德鲁·多米尼克当时想追求一种类似于渐晕照片的画面效果。

具体来说,他希望某些段落的画面边框,不是死黑一片,而是有令人不易觉察到的柔化转变,让明亮的部分慢慢过渡为一种暗红色。

另外,多米尼克还想为阴影部分引入色彩,赋予影像某种活力,使它们不像光化学加工的产物,而具有某种自然的特质。

听上去很抽象对不对?不怕,迪金斯听懂了。他结合数字处理和光化学加工,精准呈现了导演心想的风格。

日暮下的强盗杰西(布拉德·皮特饰演)

时至今日,《神枪手之死》里劫火车的夜戏仍然是迪金斯最满意的杰作之一。

在那场戏里,天色由亮变暗,杰西和他的同党埋伏在路边,油灯微弱的灯光影影绰绰地照出他们的脸。

在一片漆黑中,火车慢慢驶近,我们只能看到车前灯小小的光点渐渐变大。它从远方斜射向路边的树丛和匪徒,制造出一种频闪的光效。

随着火车越来越近,整片森林的轮廓终于显现出来,最后它开到了杰西埋伏的地点,喷出一片烟雾,裹住站在铁轨上的他单薄的剪影。

迪金斯说,「这很表现主义。」

劫火车的戏里只有两个光源,一个是杰西(布拉德·皮特饰演)手拿的油灯,另一个就是火车的车前灯

说到铁轨上杰西经典的剪影,迪金斯坦白自己并没有怎么设计。

我的大多数选择都来自于本能,所以我没办法回答什么时候该拍摄剪影镜头。

显然,剪影的出现应该围绕电影的剧本和场景。它可以被用在最浪漫的时刻,比如《007:天幕危机》,也可以被用在最凶险的时刻,比如《神枪手之死》。

《天幕危机》里上海的打斗戏,剪影让搏斗变得梦幻

至于那出色的用光,迪金斯谈起来也是轻描淡写。

即使科恩兄弟说他是最会用光的DOP,他仍然「嘴硬」说自己强调的是构图,光线只是「

不得不做的事情

」

(somethingI have to do)

。

不过迪金斯的光,的确能体现他从小对绘画的热情。你从中可以看出伦勃朗光线——用精确的三角立体光勾勒轮廓,用黑暗绘制光明。

典型的「伦勃朗光线」,用三角型光斑,勾勒人物眉骨、鼻梁、颧骨部位的暗区

维伦纽瓦也在《银翼杀手2049》的正式版预告片公布后感慨,「罗杰一直专注于合理的打光和自然主义风格,但这一次,

他彻底玩疯了

。」

迪金斯到底玩的有多疯?看看预告片里橙色砂砾的惊艳一幕你就明白了。

《

银翼杀手2049》正式版预告片

高斯林饰演的K警探走过风沙,去拜访复制人的制造公司

此情此景,在1982年的前作里虽有涉及,但只是作为背景出现。而现在,受到2009年澳大利亚沙尘暴照片的启发,迪金斯衍生出了自己的反乌托邦美学。

《银翼杀手 2049》与《银翼杀手》的场景对比

不得不说,这个世界上简直没有迪金斯不能驾驭的风格。

前面提到的《1984》《007大破天幕危机》《神枪手之死》和《银翼杀手 2049》,都是风格迥异的电影。但他完全不受限制,可以自由穿梭在艺术和商业之间,并且总有突破。

2015年,同样是和维伦纽瓦合作的《边境杀手》,又融合了现实主义和抽象的美感。

《边境杀手》(Sicario),故事发生在美国与墨西哥接壤的混乱地带,讲述凯特警官(艾米莉·布朗特饰演)在缉毒过程中,正义感逐渐被动摇

又是犯罪,又是蛮荒,按理说,《边境杀手》的背景和迪金斯2007年拍摄的《老无所依》有些相似,但主角的心理是截然不同的。

如何表现出凯特警官动摇的信仰?迪金斯开始了自己一贯擅长的心理剖析。

这次,他借鉴了阿力克斯·韦伯

(Alex Webb)

的摄影作品,用高饱和度的色彩呈现感性和爆发力,有用不同颜色的排列体现层次感,让人觉得五味杂陈。

韦伯是一位马格兰摄影师,早年在海地以及美国与墨西哥的交接地段拍摄了大量杰作,图为他1972年在格林纳达拍摄的照片