意大利鬼才导演罗密欧·卡斯特鲁奇近日在比利时皇家铸币局剧院(即比利时国家歌剧院)完成了歌剧《魔笛》。为配合作品首演,主办方特别邀请卡斯特鲁奇的老搭档,剧作家皮尔桑德拉·迪·马特奥为其撰写名为《舞台哲人》的专题文章,扎实叙述了他职业生涯的发展历程。作为少数在当代剧场和古典领域都颇有建树的创作者,卡斯特鲁奇的视觉语汇强烈饱满,对历史和悲剧题材的作品尤为偏爱。在他的剧场里,极端的暴力和似是而非的温柔往往可以并存。

文

Piersandra Di Matteo

试译

假艺术节

罗密欧·卡斯特鲁奇的作品具有强烈的视觉冲击和丰富的想象力,它们总是在毫无察觉之时追逐着你的潜意识。传统的戏剧技巧希望借作品将观众带入不同的时间与空间,这与当代剧场反观看式的特质不谋而合。然而近日,卡斯特鲁奇在接受博洛尼亚大学荣誉学会的主题演讲中却指出,对他而言,“戏剧代表着一种思考的可能性,它让人思考观看本身,引导观看之外的审视,进而才能重申作为一名观看者存在的深刻意义。” 在他的世界里,人们步入剧场时,帷幕就已经拉开。观众随之遭遇的,是“为他们量身打造的困境”。他们接受红地毯般的礼遇,但除此之外什么也得不到。卡斯特鲁奇无情地呈现着那些想要被看到,需要被看到,又极具挑战性的图像。作品与观众之间的引力是相互矛盾的,憎恶和参与,羞耻和放纵可以并存。此时此刻,艺术被用来攻击神经系统的最深层,在人性的高潮和低谷中迂回盘旋,并将现实从真相中剥离,不向极端暴力美学和不可调和的污秽表象妥协。

《裘力斯·凯撒》剧照,下同

如今,当我们以全面的眼光来看待身为导演、舞美、灯光、音效和服装设计师的卡斯特鲁奇时,你不能不承认,他的艺术觉察与创作已经深远影响并改变了未来剧场的界定与范畴,在根本上扭转了人们对戏剧的认知。20世纪80年代初期,卡斯特鲁奇和姐姐克劳迪亚·卡斯特鲁奇以及基娅拉·圭迪在他的家乡切塞纳成立了拉斐尔剧团。从那时起,卡斯特鲁奇开始探寻“前悲剧”戏剧,对再现的形式进行彻底的,纵向的研究。他以打破旧传统的姿态提倡身体运用的回归,并公开反对在未来进程中“顺从现状”。他主张废止受限于“模仿体制”的舞台语言,因为其中包含的逻辑中心结构在西方戏剧中占据着支配性的地位。他的早期创作曾在戏剧界引发剧烈震动,其中包括《破损墓地》

1984

,《圣索菲亚,高棉剧院》

1985

,以及取材于美索不达米亚神话史诗的《伊南娜下冥界》

1989

,《吉尔伽美什》

1990

和《阿胡拉·马兹达》

1991

。

90年代初,对文本的意象化解读遭遇到了语言的困境,于是在符号和肢体的中间地带,《灰尘史诗》应运而生。这部著作涉及对西方戏剧经典著作的详尽分析,跨度从埃斯库罗斯蔓延至莎士比亚。它强调戏剧创作需要超越剧场范畴,在每次复排过程中要尝试避免再现。这样拆解式的解读事实上从侧面证明了阿尔托式的身体戏剧因其艺术力量的坚韧而有能力不断进化。身体以及它的至纯状态(即裸体)始终位于注意力的中心,这和以往完全不同。《哈姆雷特——软体动物死亡的强烈的外在主义》

1992

中的幽灵场景令人震惊,其中丹麦王子患有自闭症,这使他悬浮于“生存与毁灭”之间。在《俄瑞斯忒斯(有机喜剧?)》

1995

中,埃斯库罗斯的文本经历了类似于路易斯·卡罗的《爱丽丝梦游仙境》,以及阿尔托在罗德兹住院期间翻译的《矮胖子》之中出现的“脱轨”情况。《裘力斯·凯撒》

1997

则通过关注宏大修辞,纪念碑的形态学以及对雕像的痴迷,架构起了声音剧场和它的必要元素。这一系列的创作以与人类起源的圣经迷思对峙收尾。在《创世纪,从睡眠的博物馆》中,卡斯特鲁奇将原著与最极端的对立面奥斯威辛集中营相连接。创世纪,在这里,用汉斯·约纳斯的话来讲,就是“一个绝对的宣誓主权的行为,也正因如此,神性会允许自身在很长一段时间内不再具有绝对性”。

罗密欧·卡斯特鲁奇的剧场通过对社区基础的描摹和对伟大古代悲剧的关注,持续与希腊世界相连。对卡斯特鲁奇而言,悲剧是“所有作品的参考”。但是,要如何才能把控这些难以逾越的素材呢?他认为:“希腊悲剧是一种极度精炼的美学形式。埃斯库罗斯的《俄瑞斯忒亚》不能更简洁。它是极致完美的综合体,无法被超越。因此,完全不必试图超越它。你必须溶解消逝于悲剧中,并被其吸收。因此我相信观看希腊戏剧既不能带着怀旧情绪,也不能带着学术目的,那样做只会为古代戏剧埋下墓碑。希腊悲剧应当被视为一个在空间中如北极星般的定点。”

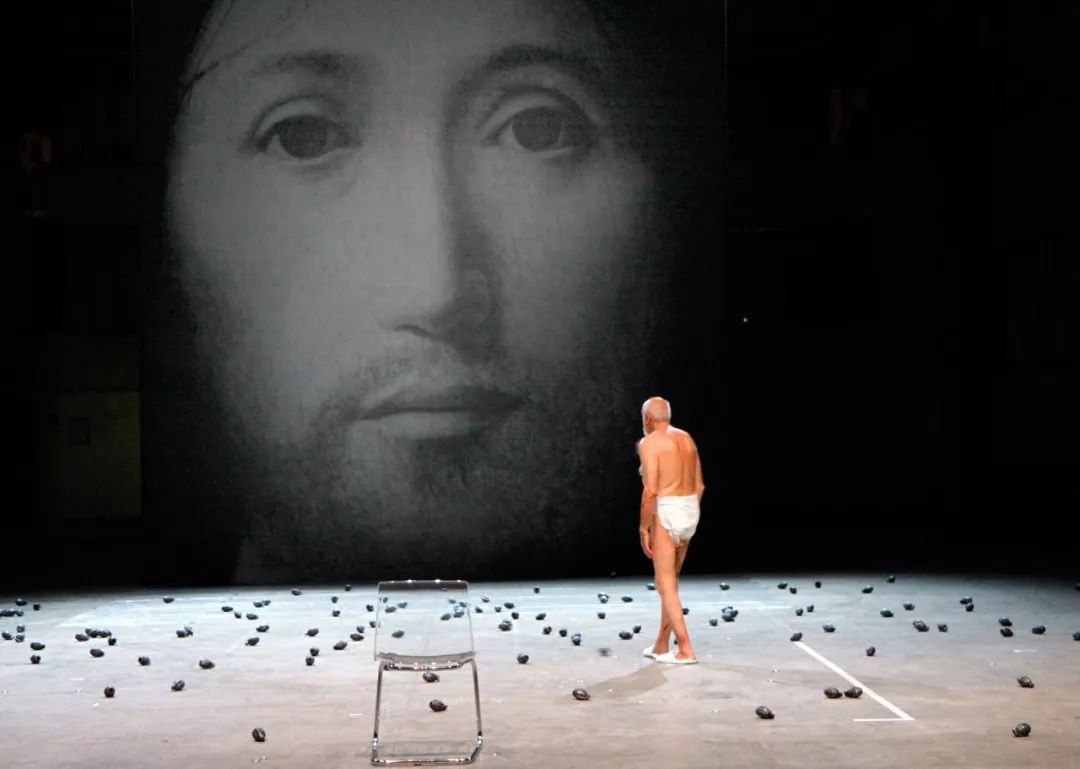

《亲爱的我们:不可自理的生活》剧照

卡斯特鲁奇说话的张力不禁让人想起他的系列演出《无尽繁殖的悲剧》

2002-2004

。这部作品由十一个篇章组成,分别在欧洲十座不同的城市上演。剧目的结构参照了基于“悲剧”的一种观点,即在司法真空的前提下,自我复制是重返我们所处时代的唯一途径。英雄是永生不死的,因而歌队被安置在门外,等待,直到再也无人诉说,无可诉说。观众可以在每个篇章的细微构成元素之中,看到悲剧性的呈现手法。2008年上演于阿维尼翁戏剧节的作品《炼狱》,很明显受到但丁《神曲》的启发。当年的卡斯特鲁奇,以艺术节联合艺术家的身份携作品亮相。《炼狱》围绕着禁忌性话题“暴力的行动”展开。正如原文描绘的那样,我们没有目睹父亲强奸孩子,但在卡斯特鲁奇的“裁剪”之后,连讲述都被省去:我们被抛在剧场,只能听见呻吟与尖叫。《亲爱的我们:不可自理的生活》

2001

同样取材于悲剧作品。在巨幅的安托内洛·达·梅西那的画作《救世主》之下,在瞩目的耶稣肖像和观众座位之间的某处,有片夸张的排泄物,它来自一位被儿子细心照看却年迈失禁的老人。这种散布(排泄物)形态,建立于精心修饰的喜剧笑料之上,触及了除了身体衰弱和病症之外,一种无法消除又难以阐明的极致痛苦,其用意是为了质问人类生命的无常。

《俄狄浦斯》剧照,下同

《俄狄浦斯》剧照,下同

卡斯特鲁奇对古希腊文化的根本兴趣完全受西方立场影响。因此,在他的剧场中,不只会出现阳光普照的和谐希腊,也会有夜幕时分阴暗莫测的希腊。两者相互交融,产生不可调和的矛盾,比如艾留西斯和萨莫色雷斯的秘密祭礼,以及由巴霍芬重新发现的狄蜜特文化。德国浪漫派诗人弗里德里希·荷尔德林在过程中同样扮演着重要角色,卡斯特鲁奇的多部作品都与他有关。荷尔德林对索福克勒斯《俄狄浦斯》的绝佳译本旨在追溯悲剧语言本身的神圣感染力。在卡斯特鲁奇执导的邵宾纳剧院版《俄狄浦斯》

2015

中,他用无法定形的身体除去了俄狄浦斯精神上的残缺,揭示了“某种事物的神秘深度”。而剧中从肥胖躯体中发出的肠道排气声,则暗藏着悲剧作品的标志。

词源学角度上讲的“激进的情节”是卡斯特鲁奇导演作品中常出现的元素。他深入挖掘传统的根源,切断自己与表现形式之间的联系,并摒弃有迹可循的惯性重复。在汉斯·布鲁门伯格看来,戏剧表演常被设定于虚构的场景和时间之中。存在于身体内以及敏感的戏剧世界中那些原本不可言说的东西通过物化的形式得以详尽呈现,虚构的潜力自此被重新发掘。剧情的高潮由模拟的畜力来推动,这是一种不受任何戏剧构作干扰的生物力量。马、狗、狒狒、白化驴、狝猴和山羊从第一场演出开始就以近乎完美的形象如礼物般出现在舞台上。因此,卡斯特鲁奇的演员需要能够对“一只死于广场的狗”保持客观和精准的把握。在这样的状态下,客观性的核心,剧场里的“似是而非”,或者说它的虚拟特质才可能被推向极限。

《四季餐厅》剧照

《四季餐厅》剧照

一切的关键在于假设虚构。正如卡斯特鲁奇所说,伪装的虚假是很有必要的。“运用双关,同时借力外在元素,建立一种结构,而后与之妥协,然后象征性地将其摧毁。假装如同行动一样,需要完全地在场......” 卡斯特鲁奇对细节的把控和对结果的模棱两可化处理为观众创造了一个有形的空间,开启了通往另一房间的门。在《四季餐厅》

2013

中,女校健身房里身着哈密什装备的年轻女子使用特有的语言,以志愿出演的方式满足了“模拟剧场”的要求。《恩培多克勒之死》是一部被荷尔德林反复琢磨的文本,讲述了哲学家恩培多克勒在埃特纳火山口的绝美自杀,其中对虚构的翻转,打破了诗歌语言的框架。令人难忍的不适感同样也出现在《帕特农神庙》

2015

的演出中。这部作品中有段超写实场景,一系列连续不断的动作在舞台上导致着不同的结果。真实的护理人员和专业护士使用医疗设施进行急救,而演员们则带着戏剧的脸孔“扮演”受害者的角色,假装受伤或死亡。当情节以反节奏的方式悬而未决之时,具体的痛苦也随之暂缓了。

《帕特农神庙》剧照

卡斯特鲁奇的作品,无论是装置、戏剧、或是歌剧,从不会停止模仿因视听紧密结合而在脑海中浮现的深层物质图像。通过运用多彩光影和声音图像,他创造了一种鲜活而又脆弱的新形式。于是舞美变成了有知觉的艺术性设计,极具绘画性,一点也不受形式化的美学品味所影响。这样的做法无关肤浅戏谑,也无关强制背弃神秘感,而是在洞察力的指引下开启感知。因此,视觉、听觉和触觉在这类语境中变成了首要的“目标观众”。举例来说,M.#10 MARSEILLE的第二部分,整个舞台在没有转译的情况下,变成一场的活跃的视觉性事件。通过整合运用爱德华·戈登·克雷格提倡的屏幕、几何物体和光影变化理论,舞台被激活,戏剧随之诞生。《春之祭》

2014

则利用30吨动物骨灰创作完成了一场分子化的舞蹈,这些骨灰因农业施肥需要而被大量工业化生产。“民俗化的粉末”在大量的气体中喷射和爆炸,形成了有韵律的舞蹈概念,这与斯特拉文斯基音乐中错落有致的节奏密切相关。对罗密欧·卡斯特鲁奇而言,声音是抵达直觉的最短路径。声音既能制造活动,又是活动本身。同时它也能构建视像,因为声音与物质紧密相连,并且对任何实质性的阻碍都能灵活应对。在卡斯特鲁奇的演出中,身体声音的存在就像是一种武器,比如格里高利圣咏,还有斯科特·吉本斯对有机材料(骨骼、石头、火)电子加工后产生的韵律。在这个维度上,由歌剧导演们开启的初期尝试与卡斯特鲁奇的剧场语言完成了嫁接。通向瓦格纳音乐世界的途中充满了听觉层面的满足。在《帕西法尔》

2011

中,主要情节里潜伏的“无穷旋律”,成为了文学挖掘和哲学渗透的起点。在《奥菲欧与尤丽迪斯》

2014

中,格鲁克的音乐和神话力量,包容着一种最极端的存在状况:昏迷。在莫顿·费尔德曼歌剧《两者均不》

2014

中,有卡斯特鲁奇对心理控制的刻画,对莫顿·费尔德曼口述音乐的描摹和对混乱不堪人声的精心设计。他甚至加入了塞缪尔·贝克特的短片散文,所有这些引领叙事走向黑暗,而在这个故事里,没有任何物体能成为纯粹的精神意象。

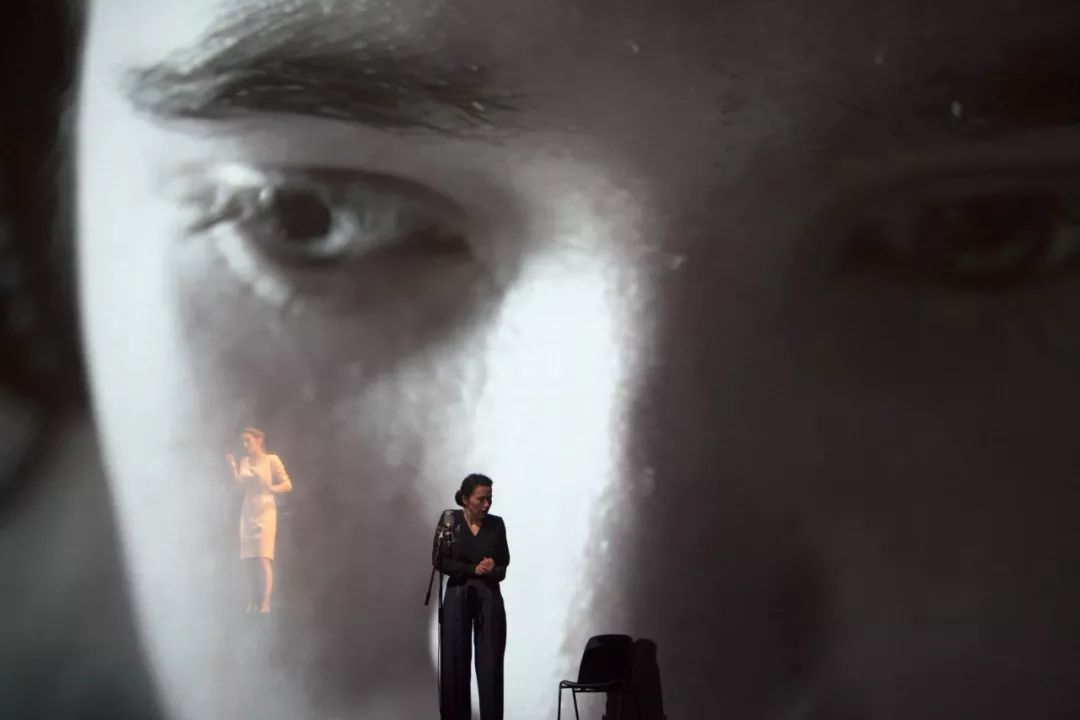

《奥菲欧与尤丽迪斯》剧照

在卡斯特鲁奇强调触觉的场景中,眼睛被很大程度调动起来,用以释放视觉的力量。这过程不仅指向被观看的客体(虚构空间的开启),更包含实际观看的动作。这样一来,组成画面的元素才能富含深意。卡斯特鲁奇的剧场中,有偶像的力量,流行图像的连续性,恰到好处的广告技术运用,也有令人眩晕的电影圈套,虚伪遏制形式的喜剧,对高度写实主义的二元探索,更不乏纪念碑式的“修辞机”,同期西方艺术史中的雕塑和圣人的迷人肖像。这些画面既无法在解释学的引语中得到救赎,也无法展现后现代的复兴。倒不如说它们只是工具,暗示着观察以外的种种猜测,预示着意料之外的个别发生。那些隐藏于表象之下的事物,也许存在于一次次愿望的落空中。当你感觉无所掩蔽时,当你的存在被审视时,当你突然投入赤裸的生活时,我们,作为观众,成为了舞台的中心。这就是当自愿成为观众这一自主性“灾祸”在视觉范畴内被上下翻转时所发生的事。我们把身体交托给某物,它把你框定,使你成为框架。因为观看也意味着被看见。从舞台上看就是如此。

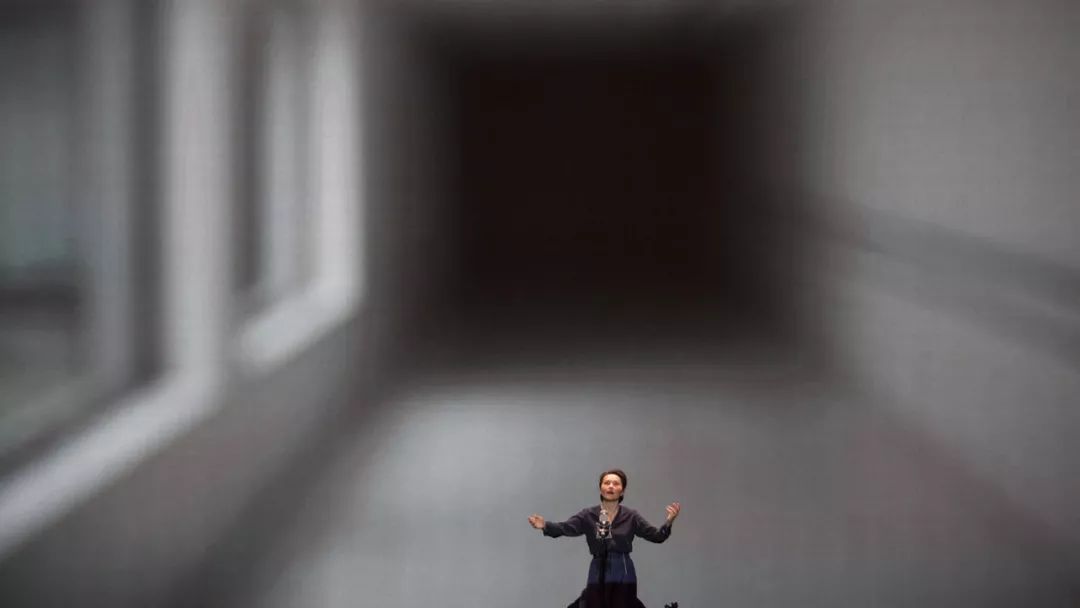

《帕西法尔》剧照

综合来讲,在这位戏剧哲人的作品面前,关键还是需要等待图像,那些不间断的无情图像。罗密欧·卡斯特鲁奇的作品带着特有的艺术形式力量。这种力量知道如何在接触不到的情况下去触碰情感。面对这类与感情主义相反的皮质层情绪,你只能选择不看、拖延或是臣服。