主要观点总结

本文分享了跨境电商行业的现状和发展趋势,以及一个成功穿越周期迷雾的跨境电商创始人的经验和看法。他详细介绍了公司的发展历程和转型经历,包括在物流周期、产品开发和供应链等方面的挑战和解决方案。他还探讨了跨境电商的本质和运营逻辑,以及如何通过精准预测来提高运营效率和降低成本。最后,他分享了公司的整体发展目标和如何学习应用混沌的思维模型来提高商业思维和创业能力。

关键观点总结

关键观点1: 跨境电商行业的现状和发展趋势

跨境电商作为一种新型的国际贸易模式,近年来在全球范围内迅速发展,成为推动全球贸易增长的重要力量。在物流周期、产品开发和供应链等方面面临挑战,但也有丰富的机会和发展空间。

关键观点2: 公司的发展历程和转型经历

公司从最初的代运营业务逐步转型为品牌和厂家的共创,过程中经历了多次业务调整和模式创新,积累了丰富的资源和经验。

关键观点3: 物流周期、产品开发和供应链的挑战和解决方案

公司在物流、产品和供应链方面遇到了很多挑战,但通过精准预测、降低试错成本、提高运营效率等措施,成功解决了这些问题。

关键观点4: 跨境电商的本质和运营逻辑

跨境电商和国内电商的症结不同,物流周期不同是造成二者区别的最根本原因。运营逻辑也相应有所不同,需要特别注意预测和库存管理的精准性。

关键观点5: 通过精准预测提高运营效率和降低成本的方法

公司通过降低试错成本、提高运营的确定性、观察学习别人的做法等措施,提高了预测的精准度,从而提高了运营效率和降低了成本。

关键观点6: 公司的整体发展目标和如何学习应用混沌的思维模型

公司的整体目标是向着品牌的方向前行,通过混沌的思维模型培训,提高了商业思维和创业能力,带给了公司业务新的模式和打法。

正文

跨境电商作为一种新型的国际贸易模式,近年来在全球范围内迅速发展,成为推动全球贸易增长的重要力量。

在国内,2018年至2023年的五年间,跨境进口电商规模从4441亿元提升至5483亿元,表现出稳步增长的势头。

在当下的经济环境中,跨境电商的良好发展让很多人摩拳擦掌,试图加入其中。

但是,在该行业如此内卷的情况下,新人如何投身其中?如何实现竞争突围?跨境电商的本质到底是什么?以及,怎样才能持续地作出关键决策?

“我们公司的整体目标是向着品牌的方向前行,从卖家到合作,并不是为了做代运营,而是寻找合作伙伴、熟练业务,最后做成品牌。在这个过程中,我们会观察、学习别人的做法,把别人当做样本,降低试错成本。”

“一个行业要想发展,需要百花齐放。我希望自己是其中的一朵,但是是特别的一朵。在跨境电商领域,我希望我的品牌有新的模式、新的打法,带给行业一个新的面貌。”

混沌创商院第17期校友、千点白科技、魔星人跨境电商创始人Ryan,两次成功穿越周期迷雾,投身到跨境电商领域。

分享嘉宾

|

阮雪青

魔星

人跨境电商创始人

混沌创商院第17期校友

打磨教练

|

小初

管理学博士

混沌·light创新教练

我所在的公司叫千点白科技,魔星人是我们基于在跨境电商领域的运营实操经验,打造出的专注在跨境电商领域的代运营技术服务品牌。目前为止,在魔星人成功孵化的上亿级别的企业大概有九家,且跨类目众多。

第一,我们成功拆解了跨境电商运营的底层逻辑,发现很多东西是有共通性的。

第二,我们非常注重产品的定义与开发,我们开发出来的产品少有滞销,成功率可达到80%,这源于我们基于底层逻辑和用户数据库积累不断迭代出的电商DToC产品开发方法论。

第三,我们的运营团队都是公司通过自由贸易的人才培养体系从零到一培养起来的,从而让每个员工各尽其能。

我进入跨境电商领域的经验和总结

业务发展初期,我们作为亚马逊的卖家在美国进行了实地考察,并在当地组建了团队。后续尝试在美地营销,但由于时机尚未成熟,加上品牌基建的原因,遇到了重重障碍。尽管聘请了一位来自金士顿的市场总监负责做本地化的市场运营,但由于研发进度未能同步,最终的成效不尽如人意。

开展培训业务之后,公司的影响力得到了显著提升,同时供应链通道也进一步扩大。因此,我们开始做代运营相关的事情。

我进入跨境电商领域的经验和总结

业务发展初期,我们作为亚马逊的卖家在美国进行了实地考察,并在当地组建了团队。后续尝试在美地营销,但由于时机尚未成熟,加上品牌基建的原因,遇到了重重障碍。尽管聘请了一位来自金士顿的市场总监负责做本地化的市场运营,但由于研发进度未能同步,最终的成效不尽如人意。

开展培训业务之后,公司的影响力得到了显著提升,同时供应链通道也进一步扩大。因此,我们开始做代运营相关的事情。

再往后,由于吸收了混沌的方法论体系,我们将代运营业务裂变出了一些不同的类目,包括股份合作、合资等。

现在,品牌出海的时代到来了,我们的业务会更集中在品牌运营、用户运营等方向,公司的发展会在这一条主轴上继续进行细分。

以上是公司的整体发展路径,在这个过程中,我们也遭遇了很多创业人都会遭遇的不诚实的同行和不靠谱的合作伙伴。这一路,我们踩过很多坑,逐渐发现做业绩不算是最难的,真正困难的是防备人心。

比如有一些同行夸大成绩,给运营数据注入水分,而我们则始终如实地反映数据。尽管我们帮助一些公司获得了巨大的经济效益,但在竞争中,有时难免处于不利地位。

比如曾经的一个合作伙伴,在签订合同后拖延付款,每次催促,对方均以财务问题为由推脱。尽管未收到付款,我们依旧按计划启动了项目。然而,当我们将产品报告、产品画像等一些重要资料输送给对方公司后,对方突然中止了与我们的合作,并后续依然将我们的信息落地了。

我们的另一个合作伙伴,找的海外仓的物流价格比市场价高出1.5倍,并且共7单的货发错了2单,造成许多不必要的麻烦。于是我们建议他们换一个价格合理的海外仓,然而,这个举动却无异于捅了一个马蜂窝,最终导致项目失败:

上述物流商与合作公司的项目负责人有私人关系,而我们的建议损害了项目负责人的利益,因此,虽然这个项目的成效很好,但在负责人的操作下走向“流产”。

所以项目合作,最棘手的是处理合作关系。人心难算,在理念不一致的情况下,会滋生很多麻烦事。因此,在得到几次教训之后,我们格外关注合作双方的价值观是否一致。

1、人品和信用是基础。在合作的过程中,哪怕对方在各方面的能力都十分出众,但一旦信用欠佳,项目就很难顺利地持续下去。

2、价值认知要同频。做运营,除了明面上的工作,还有很多隐形的资产输出,这些工作合作方往往意识不到,却需要花费大量的人力和物力。如果价值认知达到一致,就会减少很多误会。

3、各有所长,合作共赢。合作不是一个公司背负着另一个公司向前,而是双方都向着同一方向发力,这样才能达成共赢。

4、透过现象看本质。在合作的过程中,可以不断追问自己,消费者购买产品的本质是什么?合作的基石是什么?在追问和思考中逐渐触及问题的核心。

跨境电商的本质

跨境电商的本质

对于“跨境电商的本质是什么”,在这里我试着回答一下。

跨境电商和国内电商,两者都是电商,但它们的症结不尽相同。

国内电商症结在于市场内卷,而跨境电商则在于库存积压。

国内电商的物流周期很短,压货一般不严重,这是因为工厂有时候会有账期,但国内物流很短,所以不需要备很多货,有些甚至只需要备原材料。只要生产的速度够快,就不会造成成品积压,因此不会有库存过多的风险。

但要把一款产品推销出去,需要花费很多市场投入,比如产品的开发、营销等。

在行业内竞争,需要抢占一块市场,谁能够霸占榜首,销量就一定会好。因此大家都会卷入到市场的军备竞赛中,在市场营销上投入大量的资金,当市场营销走完后,一旦产品没有达到预期,就会造成亏损。在后期阶段,如果利润没有反哺回来,公司就会面临危机。

跨境电商的情况刚好相反。物流周期长,使得资金大多花在产品的成本上,货物囤积就相当于资金被压。同时,跨境电商的销量不佳时,很难找到其他的渠道处理这些库存,甚至还可能需要花钱去销毁库存。因此,做跨境电商一旦爆表了,就会陷入万劫不复的境地。

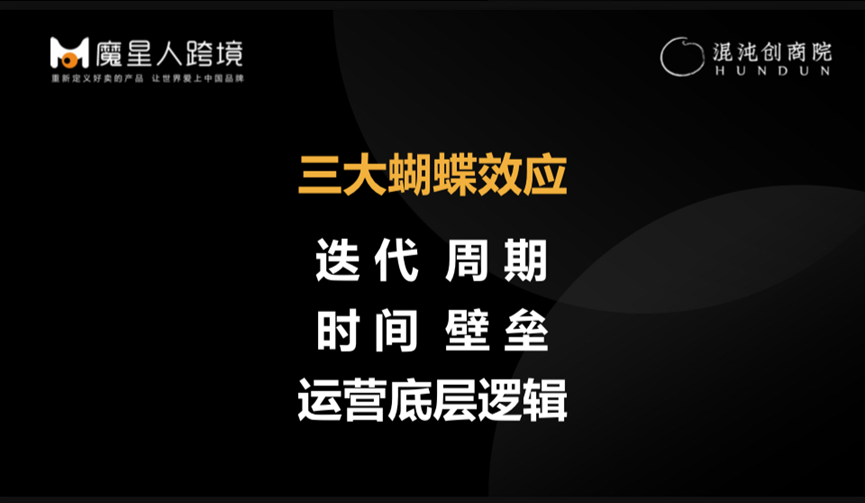

综上所述,物流周期不同是造成二者区别的最根本原因。

首先,物流周期长意味着迭代周期长。国内电商的产品开发节奏很快,反馈的时速也很快,但这会造成产品的开发时间被拉长。这一点有好处也有坏处。好处在于如果产品的开发能力比较强,就很容易领先于同行,也很难被复制;坏处则在于当大量的货备好后,赶上了竞争,就会成为被淘汰的“过时”产品。

想象一下,如果冬季的产品准备推向市场,那么在九、十月上架后就会有第一波市场的反馈,生产一个月,物流一个月,再加上中间缓存的时间,会耗费大概两个月。也就是说,九月份获得市场反馈后,十一月才开始正式推向市场。而十一月上架意味着我们没有赶上第一波市场,那时候旺季快要退潮,推广已经定型,产品就会在竞争中失去高地。因此,季节性强的产品需要拥有很强的迭代能力,才可以领先其他对手一个周期。

其次是时间壁垒。当我们成功研发出产品并取得不错的反馈后,容易被后面的同行模仿。他们把我们的产品拿去研究和分析后再上架,可能会花费半年时间,这半年时间,后面的人可以用更低的价格与我们竞争,从而建立壁垒。

最后,运营的底层逻辑不一样。国内的电商追求绝对的爆款,他们不太担心产品爆火的后续跟货问题。而跨境电商不太追求爆款,他们从一开始就对货物能不能爆没有任何预期,况且海外还存在着物流的问题。

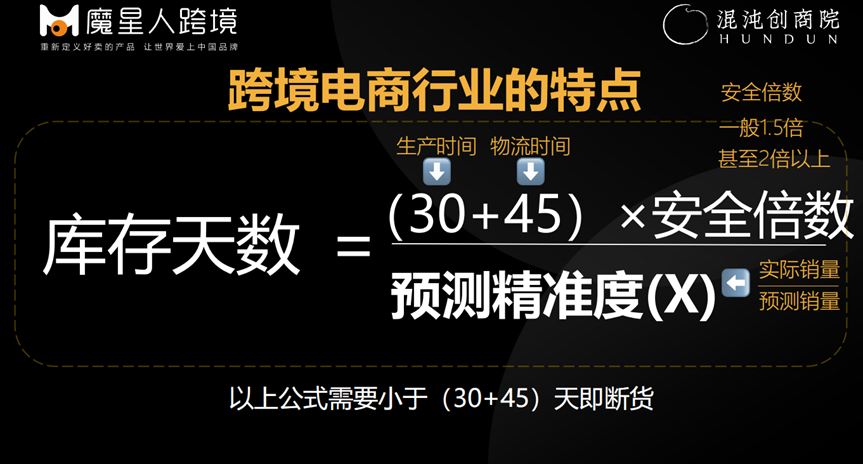

跨境电商必须在海外先备货,但很难预知产品能卖出去多少。可能卖1万个,也有可能卖100万个,在这种情况下,备太少的货会供不应求,备太多的货又会造成积压,一旦产品成为爆款,工厂生产货物加上物流时间最短也需要一个半至两个月,但当两个月之后备好这批货时,它的热度可能已经不在了。

因此,结合二者底层逻辑的差别,从运营的角度考虑,国内电商就是猛劲儿营销,用营销打造爆款。而跨境电商则要备货,同时不断地预测。

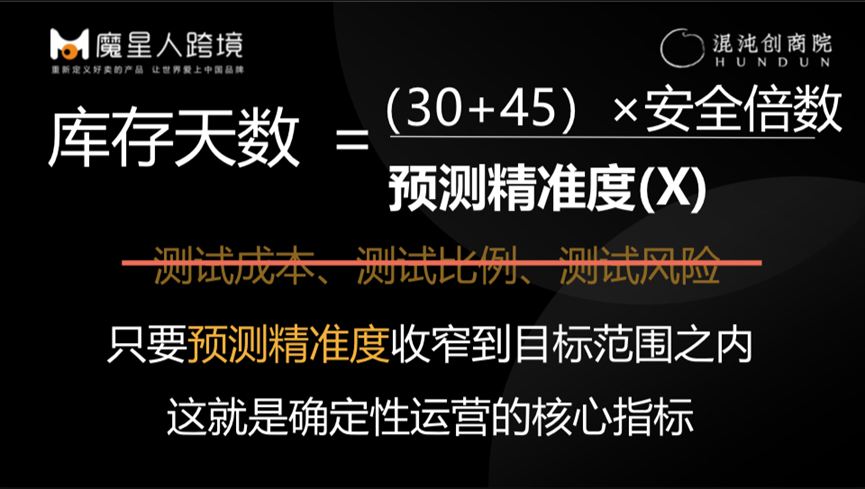

安全倍数是1意味着销量稍微上涨就会断货,所以一般会把安全倍数设为1.5或者2,也有一些大胆的人会设为1.1-1.2。假设需要的生产时间和物流时间加起来为75天,安全倍数是1.5倍,但实际销量是预测销量的3倍,这意味着库存从原来的75天变成了37.5天,也意味着下单后货跟不上需求。这时,要么增加安全倍数,要么降低生产时间,要么提高精准度。

因此,行业的痛点就在于这个左右为难的境地。如果预测大于实际销量,就会导致滞销;如果预测小于实际销量,就会导致断货。

结合季节性产品中一个有趣的现象——大小年,我们可以总结出一个解决方案。

所谓的大小年不是说需求的上下浮动,而是卖家的心理。比如第一年的销量特别好,一个卖家卖光了全部的货,这时买家就会去找其他的卖家,但随着市场需求的上涨,卖家会不断地涨价,所有人都大赚一笔。到了第二年,很多卖家基于前一年的情况准备多备点货,但市场又供大于求,于是大家纷纷降价,尽可能比同行便宜,最后货没有卖光,全部积压在店里。

所以季节性产品并不好把握销售情况。一般的解决方案是:

降低试错成本,加快试错节奏;控制试错比例,减少亏损可能;转嫁试错风险,获得试错成果。

我们的目标是品牌

我们的目标是品牌

我们公司的整体目标是向着品牌的方向前行,从卖家到合作,并不是为了做代运营,而是寻找合作伙伴、熟练业务,最后做成品牌。在这个过程中,我们会观察、学习别人的做法,把别人当做样本,降低试错成本。

想要把预测精准度(以下设为X)窄化到可控范围内,就要提高运营的确定性。当X趋近于1,就会从精益的思维找到爆款。找到爆款后,进行放大,就会减少失败。因此我们在每款产品上花费了很多时间进行调研,用来进行业绩预估,确保较高的达成量。

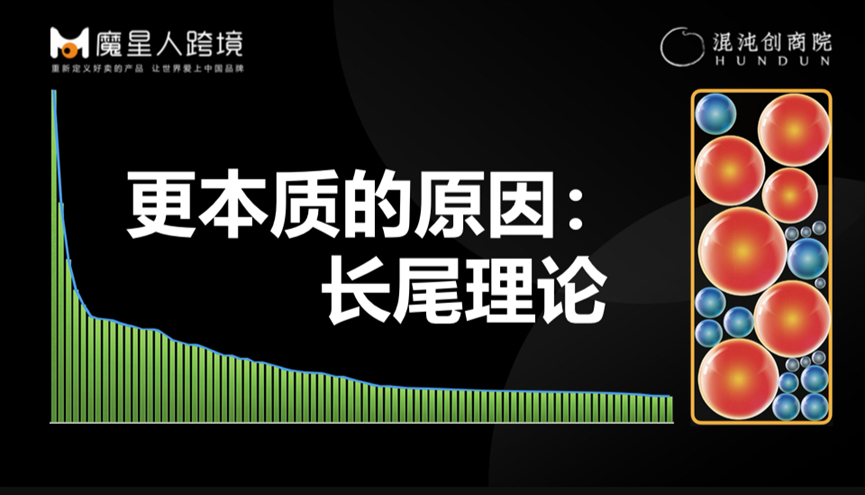

这个过程其实是从经济思维转变为规避风险的思维。好比很多人从小不是作为清北的学生培养,而是保障作为普通学生能考进北大。这其中的底层逻辑是,普通学生进入一本院校相当于产品追求销量,尖子生追求清北相当于市场上的头部产品。头部产品相对更标品,长尾产品可以满足多元需求。在主流市场上,产品数量少,竞争就激烈;细分市场后,产品数量多,竞争就相对弱。如果我们用价格战争夺主流市场,一般可以占据很大的位置,这时候供应链快速、完备的话,利润会相当不错。但如果好几个卖家各自有优势并同时竞争,就会非常卷。

不过能占据主流市场的产品相对有限,更多的商家做的是细分市场。比如洗面奶行业,在欧莱雅生产男士洗面奶之前,这是一个空白的市场。随着越来越多的男士有了用洗面奶的习惯,这个市场逐渐细分,出现了越来越多功能的男士洗面奶。

细分市场可以打价格战,同时,由于细分市场的价格往往起伏较大,也可以定更高的价格。不过主流市场也能提高价格,比如推出一些有趣的产品,让消费者愿意花更多钱购买你的产品。

由此看来,当我们从卖货逻辑转为产品逻辑后,会发现一片更广阔的天地,我们的选择变更多了,成功率也更高了。

在此之上是品牌逻辑。品牌逻辑会带来“精致的溢价”,在产品功能以外,满足消费者精神需求。比如脑白金,很多人其实并不知道它的功能,但逢年过节会想到拿它作为走亲访友的礼物。

它们的关系如下:卖货逻辑是基础,它同时也是流量逻辑,再之上是产品逻辑,两者结合后就是品牌逻辑。因此要做出品牌,必须先有流量逻辑和产品逻辑,它们是奠基石和骨干。

我想到了混沌的“价值网络”思维模型,当我将上述问题用这个思维模型拆解之后,我意识到整个跨境电商的生态网络中存在着一个基于原料产品和供应商的工厂。它对接着跨境卖家、海外消费者和外贸,构成了一个完整的生态体系。跨境卖家可能会跟多个工厂合作,两方是一个长期关系,另外,工厂与外贸公司、外贸公司与外卖客户也是长期关系。

为什么工厂消化不了整个跨境卖家?因为工厂各有所长,它们在工艺和规模足量的情况下,会精进更多的技术,并围绕着现有的工艺进一步深化,这就导致工厂的工艺线非常单一。与此同时,跨境卖家更懂消费者,擅长匹配不同的工厂以满足消费者。因此,在传统意义上,这个商业形态是长期存在的。

比如运动品牌Wilson,它们的篮球品类众多,任何价位、任何人群需求的篮球都可以满足,因此他们会围绕着供应链组建一系列的品牌。

所以说跨境卖家和外贸客户,或者品牌方,他们更懂消费者的需求,也懂得如何灵活地寻找工厂。

那么,针对各方不同的“一”,该如何找到进一步的突破?

对工厂而言,它可以与同行竞争,作出性价比更高的产品,建立供给端的壁垒。对卖家而言,它可以努力增强销量的确定性,把销量稳定下来,清楚客户的分类和需求。

混沌为我带来了什么?

混沌为我带来了什么?