瓜妈说:

今天文章开头我先跟大家说一个

福利活动

哦!逛朋友圈的时候经常能看到妈妈们的晒单,比如之前团购的宝宝眼镜、围兜、鞋子……我们的妈妈太会给宝宝打扮了!看着照片就觉得应该晒出来跟大家一起分享啊!

这次举办一个

宝宝晒穿搭

的活动,妈妈快来分享下自己给宝宝搭配的心得,给宝宝一个美美哒的回忆

!

参与方式:

妈妈们发送

“晒穿搭”

到我们的

服务号“神奇麻麻俱乐部”

,就会看到具体的参与方式啦,我们将选出20位宝宝进行投票,凡是入选的妈妈都将得到我们的

惊喜礼品

哦,

前5名有特别奖!

(如果晒的照片有出现我们的团品,会增加入选几率哦!)

长按二维码添加服务号

照片上传截止时间:6月28日(本周四)

18:00

昨天的文章

被娃的托班面试“陷阱”吓出一身汗!到底怎么了?

发出以后,后台收到一个妈妈的留言:

其实每次我发送一些早教班、幼儿园的文章,后台经常会收到类似的消息,来自妈妈的焦虑,来自客观条件不够好,怎么让娃赢在起跑线的担忧。

“寒门”真的难出贵子吗?有社会学家用10年跟踪了12个家庭,

让人看到了这些孩子能够“逆袭”的原因!

文|书单君

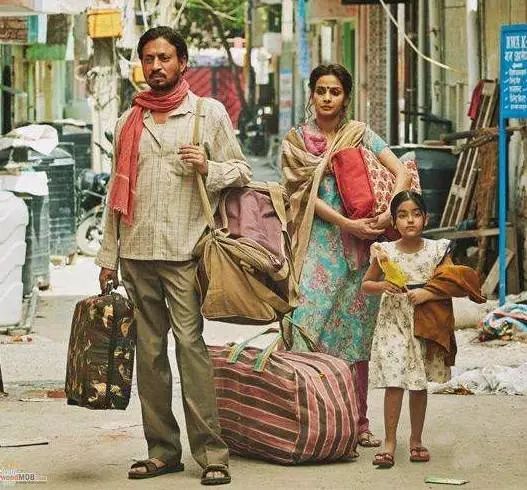

之前印度电影《起跑线》热映,有人说,这是一个披着印度外衣的中国故事。

影片中,男主角拉吉是一个白手起家的服装店老板,买得起豪宅,买得起豪车。

然而,拉吉出身小市民阶层,并未受过良好的教育,即使他获得了财富上的跃升,但

依然得不到精英阶层的认可,在女儿通向私立名校的路上,屡屡受到嘲讽。

其实这个故事放在如今的中国,仍然适用。

为大家推荐一本与此相关的经典著作:

《不平等的童年》

,拉吉的故事,用这本书的视角来解读,会有一个完全不同的答案。

这本书的作者,是

美国著名的社会学家安妮特·拉鲁。她与她的团队,

花费近10年时间,跟踪观察了12个不同阶层的美国家庭后发现:

决定孩子阶层的,不是父母有多少钱(当然也相关),也不是单亲还是离异

,而是:

一个家庭的“文化资本”。

- 1 -

什么是家庭文化资本?

在这本书中,拉鲁主要对比了

中产阶级家庭与低收入家庭

两种不同的教育子女的文化逻辑。

低收入家庭通常奉行“放养”的育儿理念,拉鲁将其称为“

成就自然成长

”,

中产家庭则会有组织地去培养孩子的认知、天赋、能力,这种教育方式被称为“

协作培养

”。

那二者的区别主要体现在哪里呢?

“有组织地进行能力教育”VS“放养”

书中提到的所有的中产家庭,都给孩子安排了大量的有组织的课外活动,包括钢琴班、体育活动、教堂活动、夏令营等,这些活动占据了孩子们大部分课余时间。

尽管工作很忙,但

家长投入程度很高,他们在评估这些活动的价值时,首先考虑的活动对孩子未来工作与生活有帮助。

比如,

音乐可以帮助建立“自信心”和“镇定自若”的能力,而体育活动培养团队协作与领导能力。

而在繁忙的日程中,中产阶级孩子无形之中学会了在未来职场中一项重要的能力:

时间管理能力

(

他们必须合理安排自己的时间才能适应忙碌的节奏)。

对比之下,低收入家庭的孩子,他们的课外时间更为自由,他拥有更多自主权,可以自己选择活动,自己选择玩伴。

这造成的最直接差异就是:中产家庭的孩子,

时间管理能力和综合能力更强

,而低收入家庭的孩子,则多比较自由。

“平等地沟通”VS“直接下命令”

在调研中,拉鲁发现,

中产家庭的晚餐时间,就是家庭讨论的时间,父母会跟孩子大量交流,沟通日常生活、学业表现的方方面面,培养他们

认知能力与表达能力。

当然孩子也会运用这种能力,反过来与家长讨价还价,系统地反驳家长的观点,为自己在家中争取更多便利。

这无形中锻炼了孩子的

思维、表达、逻辑,培养了孩子合理运用规则、说服别人、解决问题的信心和能力。

但底层阶级的家长则与此相反。他们普遍认为成年人和孩子之间有一条明确的分界线,更加倾向于给孩子下达指令而非协商。

这种不平等的沟通,对孩子的人格也造成了直接影响——他们在长大成人后,更习惯于听从指令,而非主动沟通……

“和同龄人玩耍” vs “和成人相处”

低收入家庭的孩子日常生活相对自由,他们平时接触最多的是同龄的小伙伴。而中产阶级的孩子因为有组织的活动,他们有大量机会

接触成年人,这些人可能是兴趣班老师、教练等。

这种与陌生的成年人发生的接触,与和同龄人的接触有质的不同,

这种接触为孩子们提供了与工作相关的技能。

比如当他们与一个陌生人握手的时候,他正在以一种毫不费劲的方式,为自己长大后的求职面试做准备。

在这个过程中,他们也学会了如何与成年人平等沟通,而不是将对方视为权威。

- 2 -

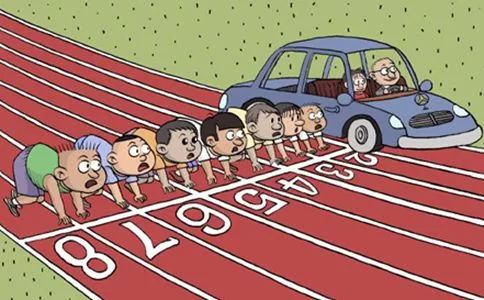

教育分层已经全面升级

拉鲁的调研,集中在1995年左右进行,她调研的家庭中,孩子的父母多是50,60后,这一代美国人的成长过程中,几乎都是以成就自然成长模式为主。

但随着现代化的发展,社会分工日益专业化,对人才的需求的变化促使

协作培养模式

得到了越来越多人的认可。

时隔20多年,当我们再来看书中的这些案例时,你会发现,放在今天的中国正好适用。

从广州来到中国的教育高地北京后,随着中产阶级队伍不断壮大,新一代的父母教育理念发生了巨大的转变,

当许多孩子还在应试教育的道路上吭哧吭哧时,中产精英家庭的孩子已经在“能力教育”上迈出了一大步

。

在北京,许多课外教育机构的前卫已经颠覆了我的想象。

前段时间,一个偶然的机会,我去听了一堂特别的培训课程,主题非常超前:

人工智能少儿编程。

是的,你没看错,不仅编程,而且人工智能,还是少儿!

最初,我以为这样的培训班,噱头的成分大一些,而给孩子报名的家长,也不外乎是为迎合趋势,希望孩子将来成为扎克伯格、盖茨一样的人物。

结果去了才知道,班上不仅真讲机器人编程,还有少儿专用的教学软件,据说和国外接轨。

但给我留下更深印象的,是班上那些孩子的表现。

有时候,一个小项目需要几个孩子一起协作完成,

分配工作、讨论方案、解决疑难,居然都是孩子们自己在试着主导。

作品完成了,还要向全班同学进行展示,由小朋友自己来介绍设计理念、作品特色。

下课后,因为时间还早,我就在这家培训班所在的教育城溜达了一圈,发现周围还有几个讲趣味数学、戏剧英语的少儿班,都挺热闹。

采访了一个85后妈妈H,她是一位典型的高知全职妈妈,名牌大学硕士毕业,离职前,曾是一线城市的企业中层管理。

这几年,在H身边,出现了一股高知妈妈返回家庭的潮流,这些精英女性都是职场中的佼佼者,返回家庭后,

她们将育儿变成了自己的第二职业

。

在H的朋友圈子里,像她这样辞职在家带娃的高知妈妈,不乏有博士毕业的朋友,甚至有全职在家带娃的奶爸……

H是怎么培养孩子的呢?

在她看来,教育是一门科学,她已经把它上升到了专业化的程度。

比如,

对于育儿书籍的选择,她会仔细查阅书籍的发行量、网络评论,她还会比对不同教育流派,选择最适合自己的,认真做笔记。

她还要求丈夫和她一起学习育儿知识,参与孩子的教育。

与女儿沟通时,她永远都是弯下腰,看着她的眼睛。

在她用心下,女儿从小就养成了良好的

时间观,到点按时睡觉,按时起床,平时在家中,女儿很少粘人,她可以独立玩耍,如果需要帮助,她会运用准确的语言,告诉妈妈自己的需求……

这些年里,关于中产阶级的教育焦虑,被炒得很热。人们很容易形成一种错觉:好像他们除了抢学位房,交各种各样的择校费,给孩子报各种各样的特长班外,在教育认知上,似乎并没有什么改变。

其实他们不知道的是,

曾经受益于教育的中产父母们,对于教育的投入,早已不止是金钱,还有大量的时间与精力,以及高质量的陪伴。

在激烈的教育竞争中,中产阶层也并非只有焦虑,还凝结了许多智慧。

- 3 -

他们为什么能走出寒门?

教育有时候就像是一面镜子,可以让人复盘自己的成长,在阅读这本书的过程中,我也在不断地梳理自己的成长过程。

我发现在寒门难出贵子的今天,那些能够走出农村的孩子,在他们的成长过程中,往往是无意识地走上了正确的道路,意外获得了某种受益终身的素养与能力,帮助他们完成身份的跨越。

而这种跨越,无一例外地,指向了拉鲁在书中提出的,

“家庭文化资本”

这个概念

。

我们团队的95后小冒力,出身于湖南小镇,父母皆是初中毕业,在农村落后的教育环境下,冒力考上了大学,留在大城市工作,迈出了走出去的第一步。

谈到自己的家庭教育,冒力说,爷爷是个典型的乡下知识分子,家里有满屋的报纸,爷爷最爱看的是香港凤凰卫视,没有人刻意引导她,但她偶尔也会翻翻报纸,和爷爷一起看凤凰卫视,无意之间帮助她开阔了视野,给了她最初的文化熏陶。

这种文化熏陶培养了她良好的知识触感,在她后期的学习和工作中,发挥了很大的作用。冥冥中,将她引到了媒体这条路上。

我的另一个朋友L,

80后。虽出身农家,但打拼多年的她,事业已小有所成,在北京安家落户,典型的中产精英。

L说,自己的父母大字不识一个,能在学业上给予她的帮助几乎为0。但她同样要感谢她的家庭,尤其是她的母亲,

虽然没读过书,却极富智慧,

亲戚邻居遇到了难事,常会来前来寻求建议。而母亲披着大衣,坐在炕上,

逻辑清晰地帮来人分析问题的形象,一直烙印在L心中。

她至今仍然记得,有一回,一场大雨将屋顶的瓦片冲掉了许多,屋内多处严重漏雨。为了一家老小的安全,母亲在雨中迅速给全家人分工,指挥大家将瓦片重新盖好。L当时认为,深夜黑灯瞎火,父亲又不在家,这几乎是一件不可能做到的事情,但母亲做到了。

L说,母亲在生活中历练出来的管理能力和生活指挥,使她受益终生,自己在职场上的成绩,很难说和这种家庭熏陶没有关系。

当然,相比于中产阶级系统化地培养孩子的素养和能力,能够无意识走上正确道路的寒门子弟少之又少。

在《不平等的童年》中,拉鲁并没有评价两种教养模式孰优孰劣,二者只是不一样而已,

在“成就自然成长”模式下成长的孩子,也有优势,他们更具自娱自乐的精神。

但中产的协作培养模式,无疑更加契合主流,更有资本转变为社会利润,他们的孩子,也更有可能获得

世俗意义的成功。

不过,可以聊以自慰的是

,

相对于财富资本,文化资本的门槛其实并没有那么高,而真正的教育也并没有那么复杂,它来源于最朴实无华的生活。

它可能来自你的书架,你与孩子每一次的交心谈话,也可能来自你家庭饭桌上的话题,你每一次的言传身教……