在楼巍老师的大学生活中,文学是不应被忽略的构成元素。偏向俄罗斯文学的他,读托尔斯泰的《哥萨克》,读帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,会为精彩之处拍书叫好;他不喜欢读翻译过后的诗,因为

“体会不到原文带来的舌尖上与耳朵里的那种美感”。

除诵读外,他与朋友们也自己诗,并相互赠予对方。

尽管现在,走向精准学术的他,“

诗是不看也不写了

”。对于着重感知的艺术形式,比如诗歌,比如摇滚,他不再过深地涉足。但楼老师的其他文字,依然给同学们带来深刻的启发。他的公众号,“躲进小楼成一统”,仿佛是一爿方寸田园,安居着对物质生活的一种另一视角的反思;他推荐给大家的书,也总是小众而出色,在同学间得到追捧。

·

在那段中国摇滚乐的黄金年代,除了阡陌交错的文字游戏,不可少的,还有床头膝枕一把吉他的夜。

从初听郑钧的《回到拉萨》,楼巍坠入与摇滚相伴的爱河。到大学毕业后,与两个朋友组了个乐队,在乐棚里折腾两日,出品了一张录有十一首歌的专辑《No One Is In The Sky》。在这段被他如今称为幼稚的年岁里,楼巍老师完成了很多人穷尽半生也无法实现的一小个音乐梦。虽然这场梦以标价30元、强卖给同学的黑底专辑作结,但似幻的和弦,总能在每个夏夜的晚风里,拨动海涛阵阵,踏浪入梦。

尽管楼巍说自己对摇滚乐的热爱,已经远没有过去那么狂热了,但在两年前,这个曾热衷摇滚的大男孩开设了一门校选课,《西方摇滚文化》。座无虚席的课堂,是一群热爱音乐的文艺青年在厦园内日常的精神享受。音乐史和乐声回荡的大教室,不知会不会让这个曾经的吉他手,听到那年夜市里打口唱片的余音。

·

在诗歌和摇滚的少年梦后,他结婚了。在2012年和妻子有了一个儿子后,楼巍老师安心顾家。他几乎每天都待在家里,偶尔跟朋友小聚,十点之前肯定回家,因为要哄孩子睡觉。除了工作,楼巍老师几乎把所有的时间都用在陪伴孩子。

家庭对他的而言,已成为当今生命的核心。学校、家里、幼儿园, 他的三点一线平平淡淡,却又道出生活对他的又一种馈赠和礼遇。儿子常拿牙刷在琴弦上拨弄出音符,此处的乐音或许是他最感温馨的章回。

“

诗歌和摇滚,那是青年人的事,一辈子搞这个,当然也可贵,但人,特别是男人,总该上升到伦理和哲学阶段的。

”

他如此说着,并用不断行走的人生,诠释着自我挖掘与社会实现的深意。

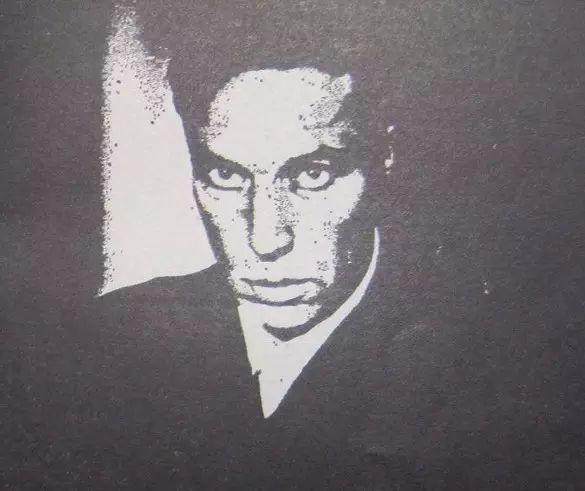

这位如今三十来五的哲学系教授,一副沉稳的黑框眼镜后,似乎还蛰伏着年少时信马由缰的开拓和不羁,但光芒一闪而过,留下更多的,还是一汪阅尽千帆,求索真谛的深邃双眸。当诗歌、音乐与远方的青葱被那个九月的阳光酿成一淌悠远的河泊,光阴的沉淀在他身上诞出历久而生的芳馨。夹杂了游走于文字、琴弦与人间的意兴,他在进一步的自我实现里,得到了人生另一种方式的盛开。

生活对他来说,从热爱始,靠不止的探寻,迫近内心深处,真正的安宁。