视频拍摄/剪辑 王世杰 林开艳(实习生)

配音 张璐科 视频文字 王世杰

绿豆,又有青小豆、菉豆、植豆等别称。因其对生长环境不高,生命力强,是大多数地区都可种植的农作物。又因其食物可口,可衍生出不同做法的美食,其本身具有清热解毒之功效,且富含丰富的矿物元素,因此被人口口相传,绿豆汤、绿豆芽,是酷暑季节人们餐桌上最常见的食物之一。

口味清凉的常见菜

炎热的季节里,绿豆扮演的多重角色游走在人们的餐桌与味蕾,在酷热的环境中带来一缕清凉。绿豆,性凉,味甘,具有清热解毒之功效,在中国已有两千余年的栽培史。《本草纲目》中提到:“绿豆,消肿治痘之功虽同于赤豆,而压热解毒之力过之。”

绿豆不仅具有丰富的药用价值,还具有可变化的多样性。喜爱绿豆的人们,总是想着办法做出新花样儿,绿豆芽、绿豆汤、绿豆棒冰……而这些,如今都是最普通家庭都能做的方便、廉价又营养的美食。

早2000多年前,聪明的祖先们就发明了豆芽的做法。据现存最早的中药学著作《神农本草经》记载,称之为“大豆黄卷”:“造黄卷法,壬癸日(指冬末春初),以井华水浸黑大豆,候芽长五寸,干之即为黄卷。用时熬过,服食所需也。”如今,豆芽主要用于炒菜,随着生产的规模化、标准化,早已然成为大众食品。

有“厨房圣经”之誉的《随园食单》中写道:“豆芽柔脆,余颇爱之。炒须熟烂,作料之味才能融洽。”

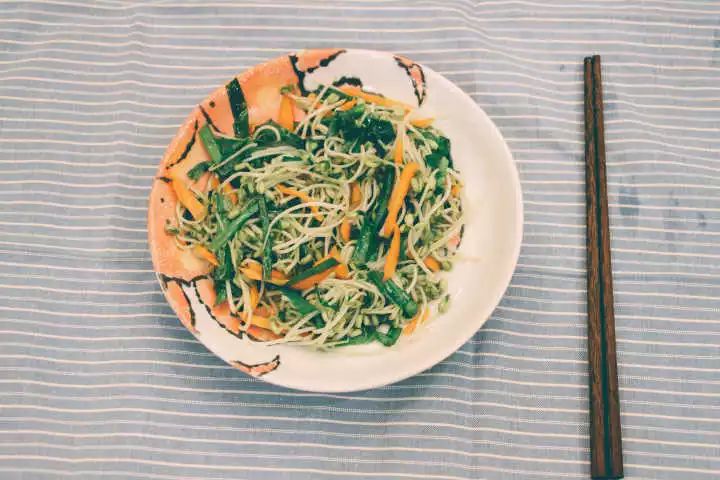

烹饪之时,热锅中倒入冷油,加入大蒜,放入洗好的豆芽,倘若豆芽中配上些韭菜、榨菜等食材,在锅中煸炒几下,顿时芳香四溢,再往锅中一瞧,白的豆芽,绿的韭菜,黄的榨菜,它们彼此贴近,色泽光鲜,好似组成了一个五光十色的美食组合。

将煸炒好的豆芽夹起放入口中,细细咀嚼,豆芽的清脆,韭菜的甜香,榨菜的酸咸,一切都恰到好处。豆芽虽然身价不高,但是这大自然馈赠的自然美味,人人皆可享受,不免让人心生感激。

人人都会孵的豆芽

人人都会孵的豆芽

一盘垂涎欲滴的豆芽菜,一碗消热解毒的绿豆汤,一支沁人心脾的绿豆棒冰……绿豆的这些吃法,几乎人人都尝过。但亲手孵豆芽、做冰棍,在生活快节奏的今天,倒也不是人人都乐意花心思的。

家住金色水岸的陈位飞,是个热爱生活的家庭主妇,对健康食物的追求,对她而言,是生活当中的一件大事,因此孵豆芽、做绿豆汤、做绿豆棒冰,是件很拿手的事。

“孵豆芽,首先要精选绿豆,颗颗饱满,豆芽才会白白嫩嫩、又直又长……。”陈位飞边说,边麻利地筛选出一把把绿豆,把它们放入盘中。个别破边的、干瘪的,统统被她扔进了垃圾桶。

在陈位飞的记忆里,妈妈是做豆芽的好能手。做豆芽往往是在下半年,天气较冷,做豆芽前,母亲会把绿豆倒出来放在竹子做的小筐中,带着她一起去河边清洗,放入水中后,一些干瘪的绿豆和其它杂质便会浮出水面。清洗干净后,将豆芽浸泡一夜,然后平铺于可漏水的容器中,盖上湿纱布和盖子,天天浇一次不冻手的温水,几天后,豆芽便可长成了。

这些记忆深深扎根于脑海,不过随着生活条件的改善,如今陈位飞做豆芽,用具更为方便,只要按部就班操作,成功率也更高了。

陈位飞网购了一个专门制作豆芽的容器,有盖子、有漏网、底部还有接水的盘子,操作起来十分省心。家里有事先浸泡了一夜的绿豆,倒光水,只见绿豆已冒出一粒粒小白点,开始发芽了。

陈位飞在漏网上铺了一层育苗纸,然后将这些发芽的绿豆均匀地平铺在上面,铺好后,再在豆芽上放一张育苗纸,浇一点水,直至漏网下面的接水盆水位达到三分之一左右,然后盖上盖子。她强调说,现在这种天气,温度高,直接浇自来水即可,水也不能太多,只要内部环境保持湿润即可。然后,每天早上浇一次水、换一张顶部的育苗纸,三四天后,天然美貌的绿豆芽便孵好了。

一般来说,只要操作得当,豆芽培育出来很容易,但有些时候,它们的生长也会遇阻,比如叶子长不出来,茎状纤细等,都是豆芽培育失败的症状。因此,陈位飞说,每天更换育苗纸和水是诀窍,水的温度大概在30℃左右,太高或太低都可能导致豆芽发育不完全。

为了每周都让家人人能吃上新鲜可口又健康的豆芽,陈位飞准备了两套容器,轮番使用。只要陈位飞孵化的豆芽,虽然个头小,但色泽光鲜,鲜白的豆茎上头还顶着两瓣绿中带粉的小瓣。陈位飞说,这次发的豆芽事实上还不是特别成功,主要是温度过高导致“早发育”,根茎稍微短了一点。

将豆芽从容器中取出,去根、摘帽,洗切好韭菜,在热锅中倒入冷油,先后放入豆芽和韭菜翻炒,顿时香气扑鼻。不一会儿,一盘绿中带白,白中见绿的豆芽炒韭菜便上桌了,让人口舌生津。

因为家中有老人和小孩,酷暑季节,陈位飞还常常褒上一大锅绿豆汤。陈位飞做绿豆汤,不爱用高压锅,而是使用砂锅,用文火慢炖,待绿豆熟烂之时,加入适量冰糖,等冷却后,部分放入冷藏,部分做成绿豆棒冰。从外面回到家,能够喝到一碗解暑的绿豆汤,吃到一根健康的绿豆棒冰,大人孩子都特别满足。

中国食品“四大发明”之一

绿豆原产地在印度、缅甸地区。2000多年前,它流传到了中国,因此诞生了如意菜,(今称豆芽),与豆腐、酱、面筋并称为我国食品上的“四大发明”。唐末宋初时,芽菜生产技术首先传至日本,后传入新加坡、泰国等东南亚国家。

明初时,韩奕撰著饮食专书《易牙遗意》,详细记载了豆芽的培育过程:“将绿豆冷水浸两宿,候涨换水,淘两次,烘干。预扫地洁净,以水洒湿,铺纸一层,置豆于纸上,以盆盖之。一日洒两次水,候芽长,淘去壳。”尽管现今制作豆芽的工序规范化,工艺化,但可看出,如今一般的家庭作坊式培育豆芽与古时方法相差无几。

豆芽因其营养好、价格低、制作方便而深受历代百姓喜爱,鼎盛时期,每到特定时节,家家户户都做豆芽。据北宋幽兰居士孟元老的《东京梦华录》记载:每年七夕之际,家家妇女都“以菉豆、小豆、小麦,于磁器内以水浸之,生芽数寸,以红蓝彩缕束之,谓之‘种生’。”其实,这也是我国七夕节期间的一种传统习俗,实际上是生育信仰之一种,寄托着中国劳动人民朴素的审美情趣和对美好生活的追求。

特定时节的传统习俗,各地叫法却往往不一。七夕泡豆之事,在南方各地民间常称为“泡巧”,将长出的豆芽称为巧芽,甚至以巧芽取代针,抛在水面乞巧。

儿时的记忆馋涎欲滴

在资源紧缺、物质匮乏的年代,绿豆是人们眼中的百变之物,它可做菜、熬汤、做零食,因绿豆保存时间长,再加上绿豆种植耐旱,是我国大部分地区都可种植的农作物,因此成为人们餐桌上的常客。

由绿豆衍生出的豆芽、绿豆汤、绿豆棒冰让人回味无穷。陈位飞说,自己是溪口人,培育豆芽,做豆芽的手艺小时候就跟妈妈耳濡目染。那时候家里条件清苦,上半年做农活,下半年才开始慢慢培育豆芽。

因为豆芽能够存放的时间有限,再加上当时没有条件储存新鲜食物,所以每次妈妈培育出来的豆芽只能吃一两餐,在培育豆芽的过程中,只要等到豆芽生长到一定的高度,自己总会央求妈妈做一盘豆芽炒鸡蛋丝,白嫩的豆芽中夹杂的那一根根黄灿灿的鸡蛋条儿,透着豆芽自带的甘草味道,又伴着鸡蛋的香味,如今,回想起那味道仿佛就在昨日,但如今物质丰富,反而再也感受不到小时候的那种满足了。

网友“百花齐鸣”:

在物质稀少的年代,吃饭时有盘炒豆芽,就已经很满足了。夏日妈妈煮的一碗绿豆汤加入一勺糖,那能让自己高兴好半天。至于绿豆棒冰,小时候那是想都不敢想的事,谁家能买得起冰箱啊,那是生活渐渐富裕之后,才能吃到的东西。

网友“随风往事”:

小时候发烧,妈妈常做绿豆汤给我喝。刚工作那会儿在宿舍,发烧了,便用高压锅放了大半锅绿豆汤,等我躺了半个小时后去看,厨房灶前、地上,全是飞溅出来的汤汁,等锅冷却后,打开来一看,表面浮着一层绿豆壳,锅壁上都是黑乎乎的印迹。这个时候我才明白,妈妈煮的绿豆汤,真是充满了耐心和爱意啊!

来源 | 鄞响客户端

编辑 | 小楼