从2003年因哈佛大学学生选美网站Facemash走入公众视野开始,近十五年来,扎克伯格一共公开道歉了十余次。

文/貌貌狼(微信公众号:财经郎眼Daily)

“扎克伯格先生,你能跟我们分享一下,昨晚你住在哪家酒店吗?”

“不,我不愿意。”

“好吧,那么你能不能分享下,这礼拜你都跟谁发过讯息,他们各自的名字是什么?”

“参议员先生,不,我不想在公开场合分享这样的信息。”

以上对话发生在美国东部时间4月10日下午,美国参议院商务、科学与交通委员会和参议院司法委员会针对Facebook举行的联合听证会上。此时,距离Facebook承认曾在2016年帮助特朗普赢得美国总统大选的数据分析公司Cambridge Analytica(剑桥分析),违规获得了8700万Facebook用户的信息一事已经过去两周多,而民众的情绪还未能平息。

作为一家

在全球拥有超过20亿用户,每天有超过14亿人登陆使用的公司,Facebook已经很难依靠扩大用户数量来发展业务。

而通过用户的行为偏好进行特征分析,完成用户画像,进而借助相应的算法模型,来向用户精准投放广告这一商业运作逻辑也因此次事件面临严峻挑战。

许多用户开始感到隐私受到侵犯,“删除Facebook”成为热门标签,大量用户删除了他们在Facebook上的账号,这其中包括埃隆·马斯克。而Facebook股票也遭受重创,最高跌幅超过18%,市值一度蒸发590亿美元。

讽刺的是,扎克伯格本人是一个十分注重隐私的人。

众所周知,扎克伯格与其家人定居在旧金山帕拉奥图一个高级住宅区内,该房产购置于2011年,市价700万美元。这在美国富豪圈内算得上十分低调,700万美元与他的身价相比实在算不上什么。然而,他

为了保障隐私,还花费4230万美元,买下了自己家周围的4套房产,以确保不会有人“看到马克·扎克伯格家的后院”。

除此之外,他一共聘请了至少16个保安,对他和他的家人进行日夜保护,同时也保证了他不会被媒体轻易拍到照片,他对外发布的照片几乎都经过严格审核,如下面这张广为流传的扎克伯格与家人的照片就出自世界著名摄影师Charles Ommanney之手。

实际上,不论是因为《社交网络》这部电影还是因为新闻媒体的宣传,大部分人对扎克伯格都有一定的误解。

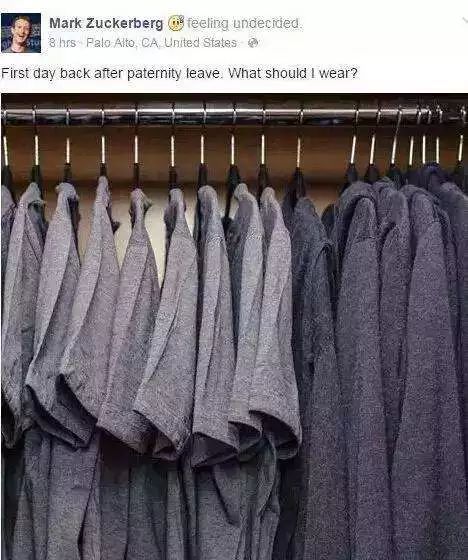

比如他常年都穿着同样的灰色T恤并不是因为节俭或者没有审美。这样一件普通的灰色T恤售价2300元,而他

之所以常年穿同样的衣服也只是因为不想浪费时间和精力进行选择。

再比如震撼了世界的“450亿美元捐款”实际上并不是真的捐赠,也不是为了避税而进行的“慈善”。而是扎克伯格夫妇用这笔钱成立了一家新的有限责任公司,以此推动医疗和社会平等,财产实际上仍然属于扎克伯格夫妇,并且有限责任公司的方式也能够保证他们对公司的控制权。

从2003年因哈佛大学学生选美网站Facemash走入公众视野开始,近十五年来,扎克伯格一共公开道歉了十余次。

从2003年Facemash对部分人群造成情感伤害,到2006年新闻动态News Feed功能暴露个人行踪信息,再到2010年的隐私漏洞、2011年的消费隐私欺骗、2014年未经同意就对用户进行的心理测试、2017年的杀人视频及去年年底至今的用户数据泄露和疑似操纵选举,

几乎每一次道歉都与用户信息、内容审核有关,然而至今这些问题依旧存在,不仅存在于Facebook,也存在于国内外大量的互联网平台中。

千人千面精准推送、附近商家广告弹窗、安装安全软件附带“全家桶”流氓安装包这一切的根源都是对用户隐私的侵犯,都是大数据作的恶。

大数据懂你,大数据也更懂得如何赚你的钱

,A软件分析了你的行为并将此卖给广告主,因此A软件获得了高额广告费,你获得了无数弹窗广告、附近的商家推荐;B平台分析了你的行为悄悄将你常住酒店的价格抬高;C平台抓取了你的数据发现你搜索了房产信息,于是将你的号码泄露给了无数的中介、开发商,你开始每天不得不应付数以十计的骚扰电话。

就像技术不一定完全无罪一样,

大数据本身也并不中立。它所反映的是一个并不真正平等、存在偏见和歧视的人类真实社会,也因此导致不完美的大数据分析结果。

当

个

人行为成为“数据筹码”,当隐私开始从道德领域滑向市场领域

,在不完美的大数据分析推动下,

审美开始被“流量思维”固化

,在互联网中,劣币驱逐良币效应逐渐应验,该如何才能保证数据不沦为人的有毒资产?

而我们也希望,此次Facebook事件能引起全球范围内对用户隐私保护的重视。

近日互联网公司侵犯用户隐私行为引发热议,从Facebook泄露用户数据到国内部分平台利用大数据“杀熟”等行为都引发了诸多争议。谁在控制大数据?大数据滥用会导致怎样的后果?如何才能维护用户的隐私安全?今晚21:10分,郎咸平、马光远、王牧笛邀您收看财经郎眼478期《谁动了你的隐私?》,我们不见不散!

▲

长按识别二维码加关注

转载|合作请联系后台