正本清源谈区块链之五

互联网知识经济 x 读懂互联网未来

作者:方军

从实用主义出发的当下区块链项目的两个疑虑:

产品 vs 生态,开源社区。

我近期在关注区块链技术之外,也在思考和区块链相关的很多事物的含义,借给大众媒体写专栏的机会,把学习和思考过程写下来。

接下来一段时间,会不定期有这个「正本清源谈区块链」的系列文章,名字很宏大,实际只是谈点自己想不明白、努力想明白的点,且尽量不用专业术语。欢迎留言讨论多交流,欢迎指正。

系列文章:

之一:“数字资产”这个词可能是误导

之二:比特币和区块链可以分开吗?

之三:去中心化真的重要吗?

之四:区块链技术的三个关键特性

“99.99%的区块链项目都将失败!”

对区块链技术与经济的期待有多高,看空其前景的意见就有多少,其中最极端的说法莫过于这个论断。

对这个论断有时候我们会玩笑应对,这么精确的数字是怎么计算出来的?是以多长的周期、什么样的标准来判断成功与失败?

我们都知道这是一个故意夸张的概括说法,某种程度上,我也赞同这个预测。调侃它只是因为,对技术变革我向来乐观,也认为应保持长期乐观。

但是,虽然我们看好区块链技术和经济的巨大可能,并认为我们可能处在类似于1994年互联网商业化应用开端的时刻,但我对现在的绝大多数区块链应用的确充满疑虑。

信用层与区块链经济

区块链技术的前景人们已经逐渐形成共识,它是一个对互联网的

「协议级变革」

:

一方面,区块链技术为全球互联网增加了一个“信用层”,从而让原来必须依赖互联网上的信用中介进行的价值转移和交易,可以直接在两个个人直接进行,这是区块链技术驱动的所谓下一代互联网是“价值互联网”说法的由来。

另一方面,区块链经济为数字世界引入了代币或通证(Token),让哪怕0.00001美元甚至更小的价值都可以被识别、确认和交易,让人、组织、机器可以采用经济逻辑来进行协调,这为互联网增加之前缺少的原生经济元素。

比如,有了这种这种经济元素之后,机器与机器就可以不只相互沟通,还就可以通过智能合约进行相互交易了。

由于区块链经济是依托于密码学技术的,肖风等人也称之“加密经济学”。也有人用沿用Token(代币、通证)的说法,称之为「通证经济」,而或许简单直接地称之为「区块链 经济」就好了。

在之前的互联网上,价值转移可以通过在各类信用中介协助下进行,经济元素也被各种方式纳入,我们可以在网上购物或购买服务、使用银行和股票交易等金融服务。

但之后:

区块链技术和经济把

信用层与代币

这两个要素变成互联网的基本的、原生的组成部分。

因而从长期看,建立在理解基础上我们对区块链所带来的变革持长期乐观看法。

图:价值互联网与区块链经济

规划一个「生态」?

但我又从实用主义的角度得出自己的疑虑。

区块链技术与经济应用目前仍处在早期,尚在高速发展,在功能性、可行性、易用性上仍未能跨越到可进行大规模用户应用阶段,这是很多人都关注的问题。

但更实用性的问题是:

当下的区块链项目绝大多数都被长期愿景吸引、试图直接构建一个生态,而很少回归基本从一个很小的、可用的产品开始。

通常来说,互联网产业中的公司有三种存在方式:从“产品”,到“平台”,再到“生态”。

产品,就是一家公司提供的、满足用户需求的事物,比如网络门户、比如大众点评、比如微信等等。

平台,或者说互联网平台,是指它是连接多方的所谓多边平台,淘宝、滴滴、Airbnb等是典型的连接生产者与消费者的双边平台。

在《平台时代》研究中,我们在对网络零售、服务交易、内容、金融、社交等主要的互联网产业类别研究后认为,平台是互联网变革每个产业与领域的方式,技术驱动的互联网平台成为经济、社会与生活中新的资源配置与组织方式。2016年8月,全球市值最大的公司都变成互联网平台型公司,这被认为是全球进入平台时代的关键转折点。

但是对平台的研究越往下深入,我们越发现:

平台首先应该一个好产品。它需要从一个满足用户需求的产品开始,成为平台是结果。

接下来,成功的平台会进一步生长,比如采用“开放平台”策略,比如扩展业务和建立联盟,最终长成一个生态。现在在中国,腾讯、阿里巴巴、百度、蚂蚁金服、小米、美团、滴滴等已经以各种方式形成生态。

要注意,生态是生长出来的,而非在一开始规划出来。

但现在,让人困惑的是,多数项目因为相信区块链技术和经济的巨大变革前景,而试图在一片片空地(各种产业与领域)圈地、试图规划与建立“生态”。

类比来说,这就相当于在沙漠中大举建设楼盘,要将之建成新城比如新的拉斯维加斯,但这样出来的极有可能是荒废的“鬼城”。

实际上,从长周期看,城市是生长出来的,从短周期看,是生长与规划共同形成的。

生长的区块链项目生态

再更具体地说现在的两类区块链应用项目设想:

一种是基础设施型的公有链,也常被简单称为基础链或公链,一种是基于某个公链或自建公链的行业应用,在不同的情况下会被称为行业公链或去中心化应用(DAPP)。

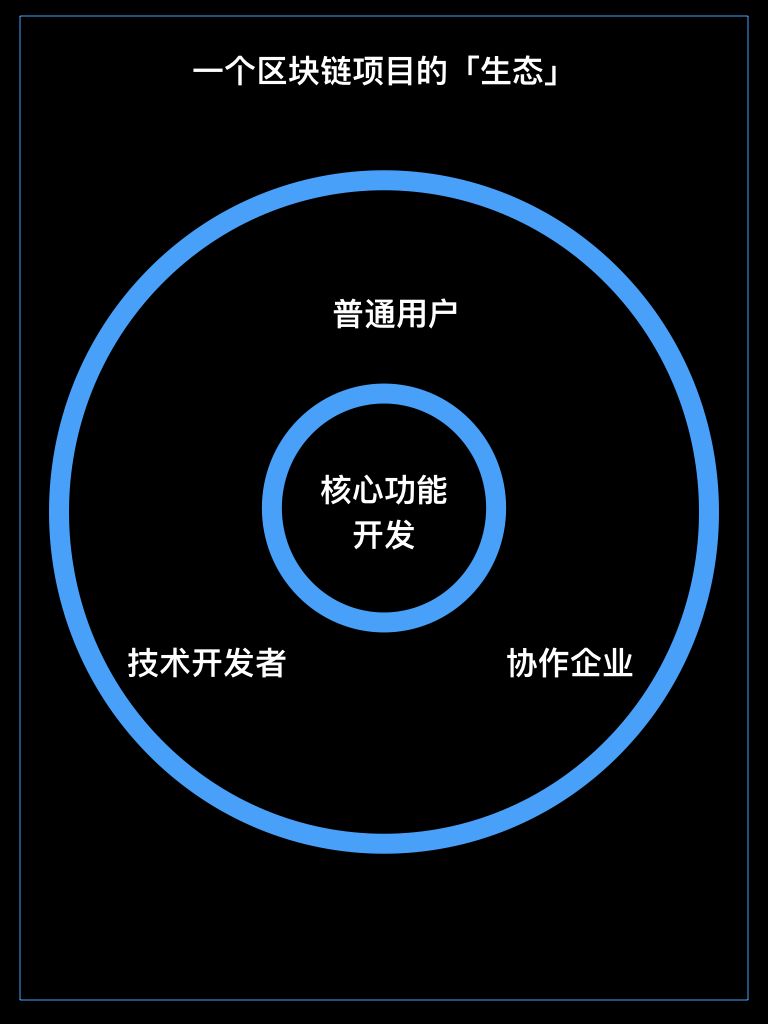

这两类项目有着相似的组成方式、各略有偏重:内圈是围绕区块链技术与经济功能开发,外圈至少包括三方——技术开发者、协作企业以及普通用户。

图:一个区块链项目的「生态」

现在从结果看,相对站稳的区块链项目固然形成了某种生态,但它们都经历了较长的生长过程。

它们可能起步时也有建立生态的愿景,但均是从某个非常具体的点加强、展开的。比如主要受关注的几个典型区块链项目/生态各有侧重:

-

比特币只有内圈部分,外圈是在近九年时间中逐步长出来的;

-

Steem基础公链和Steemit博客平台这对组合关注的焦点是普通用户可使用的博客写文章的功能;

-

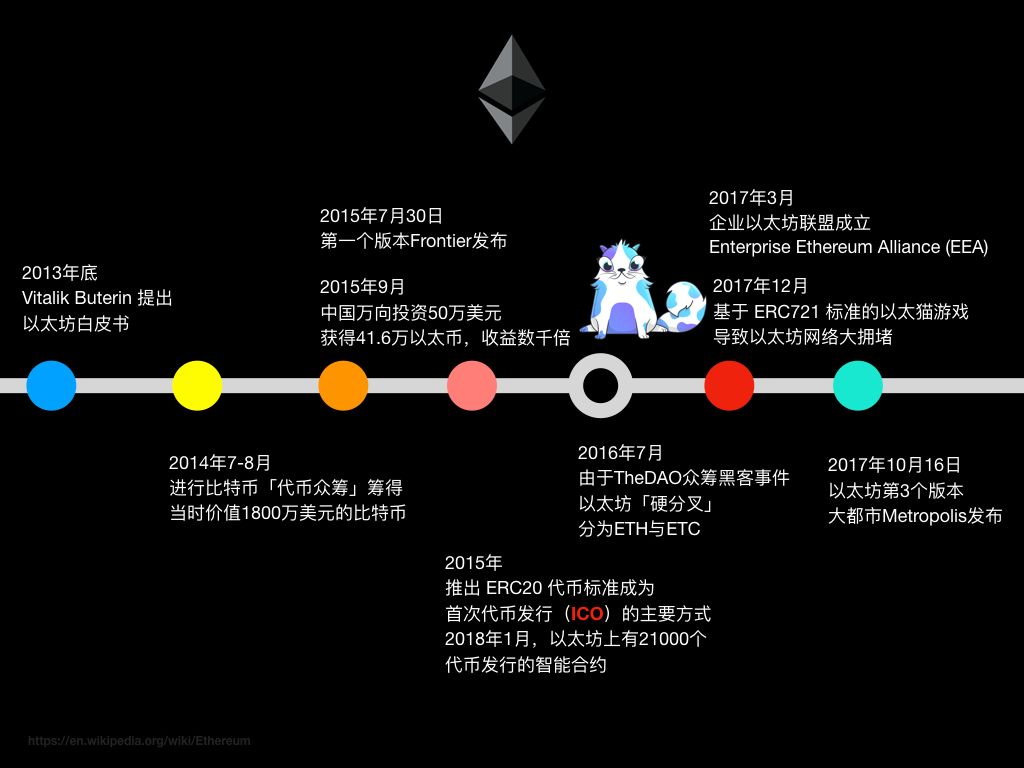

过去一年中,以太坊是因为其定义和推出的ERC20代币标准而吸引大量协作企业;

-

新秀EOS则是通过技术负责人Dan Larimer的号召力吸引了众多技术开发者。

图:以太坊生态的漫长生长过程

对当下众多行业型的区块链项目设想心存疑虑,正是因为它们的做法正好相反:

它们努力展示宏大的应用场景和生态可能性,

却看不到可以“用针刺破天”的那个针,

更不用说这个针准备着力的点。

我们真的理解了「社区」吗?

从实用角度看当下区块链项目失败可能性非常高,也是因为项目的组织方式在发生巨变。

区块链技术与经济是由技术极客社区发展出来的,基础公有链项目都是开源代码、开放即谁都可以接入或分叉、进行非商业或商业应用。

这是技术极客社区熟悉的组织方式:

按开源社区的经典文章《大教堂与集市》所比喻的,这样的技术项目的组织方式是像“集市”,它不是由命令与控制主导的“大教堂”的建设方式。